我的《留白少年》

文 / 葉安德 (台北藝術大學教授)

這本《留白少年》小說的一開頭有一段文字,形容當時高中聯考落榜學生的心境,「…… 每一位同學都知道,他們有著不同的階級,而這個分別就是印在他們的書包上那個大大的校名,他們代表著學校風評好壞和錄取排序的高低,其中在大家眼中算是底層賤民的族群,就是書包上没有校名的重考生,他們採用混撘式的穿著,上半身是國中生的白色襯衫,下半身是高中生的卡其長褲,這個過渡的存在就像是等著投胎轉世的孤魂野鬼。」

這些體制內不被看重的孩子,在升學過程中幾乎被大部分人忽略了他的存在,就像欣賞一幅畫,最美的地方往往不在顯而易見的部份,除了實的顯像外,還有虛的存在。畫面的留白不是空白,它是一幅畫氣韻生動之處,留白,充滿了任何可能的想像力。

人的記憶並不同於電腦資料的儲存,它具有一種自然推論的能力,可以讓你只要記得少數的事實,就可以推論出其他的事實,不需要把所有的事情記下來,而電腦則需要運算所有的訊息才能得出結論,我們即使在環境中有很多訊息是不完整的,但我們都可以用想像力去補充,就像我們看見水墨畫中的一葉扁舟,那留白之處就成了寒江雪。

「德、智、體、群」四育並重,一直是教育的「目標」,直到1979年修改為「德、智、體、群、美」。但事實上大家受教過程中,一直避免不了課業上的競爭,長久以來社會定義一個優秀的孩子,多半是從考試成績好壞來判定。

《留白少年》的故事,有點像南宋朱熹對「格物致知」解釋的觀點,學習是從事物中體悟研究而獲得知識和道理。也可以從另一個角度來看,「格,就是去除;物,就是私欲。」人去除了私欲,才能真正認識事物,只要嘗試轉換不同的角度,就能看見自己的價值。

| FindBook |

有 7 項符合

留白少年(精裝圓角)的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 410 |

二手中文書 |

$ 527 |

中文書 |

$ 527 |

圖畫書 |

$ 527 |

Books |

$ 539 |

現代華文 |

$ 539 |

親子共讀 |

$ 539 |

Books |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

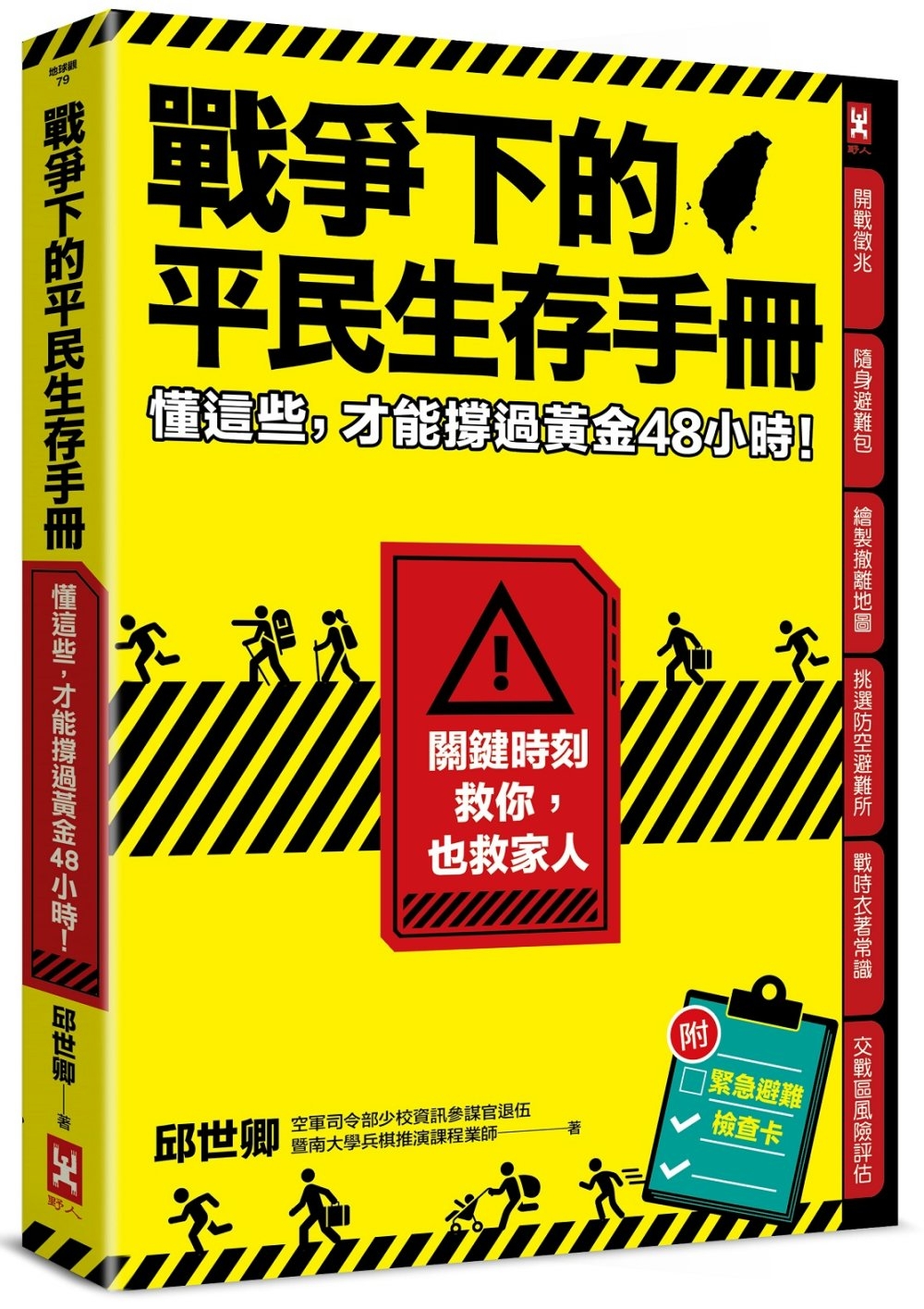

圖書名稱:留白少年(精裝圓角)

書包上沒有校名的重考生,

他們採用混搭式的穿著,

上半身是國中生的白色襯衫,

下半身是高中生的卡其長褲,

這個過渡的存在,就像是等著

投胎轉世的孤魂野鬼。

聯考落榜的少年阿宏,在重考過程中,因為一場意外而失去了一段記憶。他的靈魂遊蕩在不同的生命體中 ------ 他變成了木棉樹、大黑狗、斑鳩。在看似留白的人生階段裡,男孩找到重新審視自己成長歷程的不同角度。

作者簡介:

葉安德

曾在動畫公司工作十五年。2006年離開動畫公司開始創作繪本,曾獲德國國際青少年圖書館白烏鴉獎、金鼎獎最佳插畫獎、中國時報「開卷」年度最佳童書獎,作品有《我和我的腳踏車》《誰偷了便當》《彈琴給你聽》《山上的水》《左右》《三隻熊》《小綿羊奧利弗》《歡迎光臨天堂小鎮》《留白少年》等 (以上均由和英出版),目前擔任台北藝術大學動畫系專任教授。

作者序

我的《留白少年》

文 / 葉安德 (台北藝術大學教授)

這本《留白少年》小說的一開頭有一段文字,形容當時高中聯考落榜學生的心境,「…… 每一位同學都知道,他們有著不同的階級,而這個分別就是印在他們的書包上那個大大的校名,他們代表著學校風評好壞和錄取排序的高低,其中在大家眼中算是底層賤民的族群,就是書包上没有校名的重考生,他們採用混撘式的穿著,上半身是國中生的白色襯衫,下半身是高中生的卡其長褲,這個過渡的存在就像是等著投胎轉世的孤魂野鬼。」

這些體制內不被看重的孩子,在升學過程中幾乎被大部分人...

文 / 葉安德 (台北藝術大學教授)

這本《留白少年》小說的一開頭有一段文字,形容當時高中聯考落榜學生的心境,「…… 每一位同學都知道,他們有著不同的階級,而這個分別就是印在他們的書包上那個大大的校名,他們代表著學校風評好壞和錄取排序的高低,其中在大家眼中算是底層賤民的族群,就是書包上没有校名的重考生,他們採用混撘式的穿著,上半身是國中生的白色襯衫,下半身是高中生的卡其長褲,這個過渡的存在就像是等著投胎轉世的孤魂野鬼。」

這些體制內不被看重的孩子,在升學過程中幾乎被大部分人...

顯示全部內容

|