第一部 零下三十度

你當心如雄獅,你當倨傲威風,

無須理會眾人的騷動與策反。

馬克白永遠不會被征服的,

除非聲勢浩大的勃南森林步步進逼,

迫他決戰於當西林山頭。

──莎士比亞,《馬克白》,第四幕,第一場

1甜點名廚聶士妥

三月二十九日,星期日(凌晨時分)……

他嘴上那兩撇鬍子,這輩子從未如此硬挺;真的很硬哪!如果這時候有隻蒼蠅叮在這兩撇八字鬍上,恐怕會像海盜船上的俘虜一樣,只能狼狽地跪在甲板上爬行了!但是話說回來,這裡可是零下三十度的冰庫呢!別說蒼蠅活不了,就連大廚聶士妥•查菲諾恐怕都性命難保。聶士妥是個名聲響亮的甜點師父,他調製巧克力翻糖的高超手藝,簡直無人能出其右。那兩撇被凍得硬邦邦的金色鬍子,就是他的。幾個鐘頭之後,當聶士妥被人發現時,他是這副模樣:驚恐的雙眼睜得好大,卻也顯露相當程度的矜持;十指緊抓著門把,那還用說?一條廚房用的方巾倒還好好地掛在白色圍裙的腰帶上,不過,在這種緊要關頭,當這台兩公尺乘以一公尺半的一九八○年份西屋冰庫「喀啦」一聲關上門時,這一身大廚行頭也沒啥好賣弄了。

這一聲「喀啦」,正是倒楣鬼聶士妥聽見的最後一聲。該死!這怎麼不可能!人就是這樣,先是覺得不可置信,然後才懂得害怕:我的老天爺啊!這輩子從來沒碰過這種狀況呀!管家們下班之前還檢查過冰庫了,再說,廚房裡最醒目的牆上還貼了三種語言的告示,單調而枯燥的內容不外是提醒大家小心謹慎,例如開了冰庫門一定要把門閂拉上,免得不小心被反鎖在裡頭。這種老舊設備,就是不可靠。「但是,老天爺也行行好吧!我進來把十盒冷凍松露巧克力疊好,才耽擱了不過兩分鐘,頂多三分鐘吧!」然而,這扇門居然就「喀啦」了,真的「喀啦」了。喀啦!你慘了,聶士妥。喀啦!那現在怎麼辦呢?他看看錶,微微發亮的錶針指著四點鐘,凌晨四點,喀啦!他在這裡,置身一片漆黑當中,就在這個夏日別墅的大冰庫裡,現在,別墅裡空空蕩蕩的,一場熱鬧的晚宴早已落幕,大約三十個酒足飯飽的賓客都走了……。「但是,我們來想想,我們再想想,用力想啊!」他告訴自己。「有哪些人留在這裡過夜了?」

讓我們來好好想想:別墅的主人留下來了,那是當然囉!希萊方•竇思也在,他是屋主夫婦的老朋友,晚宴開始前不久才到。湊巧的是,聶士妥剛好在幾週前認識了這個人,但跟他不熟,真的不熟。接著,在屋裡的還有他經營的外燴餐飲公司「桑樹與槲寄生」的兩名員工,是他要求他們留下來過夜的,因為明天還需要他們幫忙善後呢!這兩個員工,一個叫做卡洛斯•賈西亞,是個跟他交情深厚的好朋友,另外一個是新來的男生(聶士妥老是搞不太清楚他的名字)。卡銳?還是卡洛?對啦,他叫做卡銳,這個擁有健美先生體格的捷克男孩,幹什麼活兒都機靈的很,無論是要他把蛋白打發,還是將一百箱可口可樂卸下貨車,他都是臉不紅氣不喘地三兩下就搞定,而且嘴裡還哼唱著加勒比海流行歌曲《黑色的眼淚》,不過他那口捷克腔實在太重了。

這些留下來過夜的人,有誰會聽到他的叫喊?有沒有人聽到他拚命地撞門、不斷地踢門?砰!砰!砰!……回音在他腦袋裡隆隆作響。該死!這怎麼可能!三十年的廚師生涯,從來沒碰過任何意外呢,但是,這是多大的諷刺啊!怎麼突然之間這麼多災難都一起找上門了?這是怎麼回事啊,聶士妥?幾個月前,你發現自己罹患了肺癌,直到前不久,你才終於平靜地接受了這個事實,結果現在又被關在漆黑的冰庫裡。慈悲的天主啊!死於癌症固然悽慘,但病死畢竟是人類生命很自然的一部分;但是,在溫暖的太陽海岸凍死!這種蠢事未免也太可笑了。

冷靜!不會有事的。聶士妥對美國科技很熟悉,再怎麼舊型的機器,他都很清楚。就在某個地方,說不定是靠近門把的位置,一定會有個緊急按鈕,他很確定,確定得不得了,那個按鈕會讓廚房警鈴大作,到時候一定有人會聽到;但是,最重要的是保持冷靜,想想辦法。一個身穿白色上衣和格紋棉褲的人,能在零下三十度的冰庫裡忍受多久?超乎想像的久啦,加油!老傢伙!接著,他的手異常沉穩地摸來摸去(其實是超低溫的環境使然),上面的牆壁,下面的牆壁,往右邊……不行,小心啊!聶士妥。他的手指剛剛摸到了冰凍而平滑的某樣東西。慈悲的聖母啊!在這一類的大冰庫裡,總會存放一些家禽、牲畜,以及鬍鬚凍得硬邦邦的兔子……

突然間,真是莫名其妙,聶士妥居然想到了屋主戴迪先生,而且,他想到的不是幾個小時前看到的戴迪,而是二十或二十五年前的他。當然啦,厄尼斯托•戴迪那撮著名的鬍子,當年可不像(現在也不是)牲畜嘴上長得那種稀疏的長鬍鬚,而是修剪得又薄又齊的短髭,就像艾洛•弗林的鬍子。當聶士妥今天在客廳第一次跟他碰面時,他的鬍子依舊又短又齊,連一根都沒捲上一丁點兒;不過,這也是理所當然啦!像戴迪這樣的名人紳士,他連家裡的事情都無暇關注了,更別提他還會記得這個老早以前在七○年代碰過一次面的大廚了,那個可怕的下午,真是讓人難過又難忘啊!

聶士妥的手還在牆壁上摸著。現在往左邊一點……但是他始終保持在距離門把不遠的位置……這裡,這裡,那個救命的按鈕應該在這裡了;美國佬嘛!大家都知道的,在這方面,他們的做法一向是很講道理的:緊急安全紐這種東西,絕對不會設在很難找的地方啦!我們再試試看吧……可是,他的手,突然陷入了更漆黑的無底深淵裡,至少看起來就是這樣,於是,聶士妥決定不找了,還是再去踢門吧:六下……七下……八下(好幾百下),那扇頑固的冰庫門挨了不下千次的腳踢。天上聖母,慈悲諸神……拜託啊!真希望有人突然睡醒了,然後下樓到廚房找東西,說不定會有人失眠,也許是阿黛拉呢……對,就她吧,老天爺啊!您保佑阿黛拉快來吧!

阿黛拉是戴迪的老婆。「歲月真是不饒人啊!連這麼漂亮的一張臉都不放過。」聶士妥自言自語著,在這麼可怕的時刻,他的思緒偶爾會岔到陳年往事去了。他在南美洲初識阿黛拉的時候,她大概才三十歲;她那肌膚真是柔嫩細緻啊……聶士妥把手伸了出去……然後,可惡!又摸到討厭的牲畜屍體。就在那裡,那是它們,沒錯,身上毛茸茸的,雪白的尖牙在黑暗中像鬼火似的閃閃發光,可是,那麼阿黛拉呢……?

沒有,看來,當他們在確認最後的細節時,她也沒有認出他,不過,阿黛拉•戴迪倒是應該記得他的。他們以前見過好幾次面,那是好多年前了,就在這位夫人家裡;她有好幾次突然撞見他和安東尼奧•賴格在聊天,賴格是她當年在布宜諾斯艾利斯家裡做飯的大廚,「唉呀!聶士妥,您又來了!」她這樣對他說道,或者,她會乾脆就直接說:「下午好啊,聶士妥。」而且,她一向都是叫他的名字,是的,當年的阿黛拉•戴迪都是叫他名字的:「下午好啊,聶士妥。」有時候甚至會加上一句:「最近怎麼樣?還好嗎?」說完就從廚房消失了,留下的是她獨特而迷人的「Eau de Patou」香水味,兩位廚師則繼續閒聊,七嘴八舌地議論著關於她的各種謠言,這也難免,連兩個這麼謹慎的人都忍不住要聊聊這個大美人啊!

現在,門外忽然有了聲響,聶士妥驚訝地猛然起身。真的,他發誓自己真的聽到冰庫門的另一側有聲音。對一個熟知廚房各種聲響的人來說,他非常確定:那是蘇打汽水湧出瓶口的聲音,只是,這些年來,他去過多少豪宅,卻連一瓶蘇打汽水都沒看過啊,再說,溫和的汽水冒泡聲能夠穿越緊閉的冰庫門傳進來嗎?「萬能慈悲的聖母瑪麗亞啊!」他苦苦祈求著。「千萬別讓冰冷擾亂的我的思考啊!我不能分心,也不能胡思亂想,我需要保持冷靜,這樣才能找到那個能夠救我一命的幸運按鈕;要不是因為這棟夏日別墅太老舊,不然,這個可惡的冰庫裡的燈一定會亮的,我呢,也就不會困在受這種折磨了。

但是大家都知道,這種藏在冰庫角落的小燈泡,沒有人會去注意的,再說,一整年來,這棟房子裡,只住了一對年紀很大的管家夫婦,頂多只是檢查一下是否遭小偷,如此而已。在他這一行,人們做事的態度也是越來越草率,效率又差,「總之,就是不負責任嘛!」聶士妥心裡這麼想著。可是,拜託,他還想這些做什麼,不能讓冰冷和恐懼亂了他的思緒!他必須繼續摸才行,摸黑也要摸;按鈕不可能在遠處,這是一定的;救命按鈕的存在,跟怠惰的管家工作不認真毫無關係,這可是美國的現代科技啊!他們絕對不會生產一座會把人凍死成冰淇淋那樣的冰庫……。聶士妥又聽見了蘇打汽水的聲音,但他立刻覺得這是完全不可能的,不過,這聲音倒讓他想起馬德里一個地方,直到今天仍擺著落伍的簡陋設備,裡面有許多玩具也都過時了,例如,口香糖球的自動販賣機,還有投幣點歌的自動唱機,播放的都是五○或六○年代的老歌……。

這些老掉牙的娛樂,取悅著迷人的成熟男子以及俊美的青春少年,這一類的酒吧裡總有這麼一些美少年,他們身邊總是伴隨著溫柔殷勤的紳士,體貼地幫他們點了水果汁加蘇打……。但是,這些事情還是別說的好,沉默和謹慎一向是他的原則。「水果汁加蘇打……」聶士妥在心裡回想著。「那是希萊方•竇思最喜歡的飲料呢!」這個頗有名望的鰥夫,當他碰到聶士妥的時候,幾乎把整杯雪莉酒都翻倒在長褲上。不行,不行,他發現的事情不能讓任何人知道,尤其是阿黛拉或厄尼斯托•戴迪:就因為交情深厚,所以好朋友不應該知道這些的,真的是這樣。「不像你,你這老傢伙,」聶士妥這樣想著。

「你知道希萊方太多不為人知的祕密了,幾乎每個人的祕密你都知道呢!」不過,這也是理所當然啦!做這一行三十年了,去過的地方這麼多,聽到的風聲也多。「知道事實,就是力量。」聶士妥一直這麼認為,只是他始終沒用過這個力量。這樣更好:做一個隱身暗處默默傾聽的人,對他來說,這是輕而易舉,因為沒有人會去提防到府外燴的人,尤其是個討厭說長道短的專業廚師。然而,不管怎麼樣,各種謠言風聲照樣傳到爐子上來,混在蛋白甜餅裡,又濃又稠,彷彿巴旦杏仁糖。

「希萊方……這個名字真是太適合他了!」想到這個,聶士妥突然憶起他認識竇思先生的往事,後來又再次碰到他,兩次的狀況都令人發噱,雖然現在不是想這種無聊蠢事的時候,但是,他就是忍不住要想這些:上天的幽默感真詭異啊!希萊方,來西方……,彷彿命運之神已經預見,這位看起來非常善良的先生,死後一定會由一群小天使護送著上天堂。

笑聲。門外傳來清晰的笑聲。不可能的。他搞錯了,其實那是冰冷現在已經鑽進他的耳朵、嘴巴和鼻孔,那種感覺,就好像是一根好細好細的針,拚命猛戳著身上的每一個孔,而且用力刺著他的腦袋,然後,他的神經細胞恐怕會一個接一個地沉睡了……。但是,在這種緊急時刻,聶士妥最不需要的就是被冰冷所麻痺的腦神經細胞,在高山上發生山難的人就是這麼死的:「被低溫凍得安安靜靜的,臉上掛著愚蠢的微笑……」聶士妥揣想著。「不是啦!笨蛋,那根本就不是微笑,那只是凍僵的『表情』,全世界的人都知道這個常識。」但是,那又怎麼樣?反正理智思考不久後就派不上用場了,他一定很快就會開始胡言亂語……

別鬧了!我們再用點腦筋想想辦法吧!在這棟別墅裡,還有誰能救我?對了,我的助手卡洛斯•賈西亞,這男孩真的是與眾不同;然後是卡銳或是卡洛,管他叫什麼名字,啊!還有克蘿依,他那個女朋友,她堅持要跟我們一起來,如果人手不夠的話,她可以幫忙。他們其中任何一個都行,但必須在幾分鐘之內出現,因為聶士妥相信─他非常確信─他這麼用力捶打,總會打到緊急按鈕的,上帝保佑西屋科技啊!沒錯,他就這樣不斷地用力捶打這片牆壁,應該會打中那個救命按鈕的,那扇門遲早會開的。可是,不管多遲多早,在此同時,他必須做點什麼事情,不然腦神經會凍僵了,他會發瘋的。當一個人無法正確思考時,的確會有真的很蠢的舉動呢!

聶士妥曾經看過電視播出這樣的紀錄片:那是一群探險家在北極,雖然在冰天雪地裡,他們卻脫得精光,就像上帝剛把他們帶到這個世界時那樣,這些人赤條條地狂奔吶喊,簡直就像荒漠中的一群瘋子。注意啊!別被這種蠢事影響了,聶士妥,你可不能在這裡脫光光啊,尤其不能離冰庫門太遠;你一定不斷地敲門,繼續靠在門邊用力嘶喊;你不能離開門邊,偏離一公分也不行,因為黑暗可是非常絕情的,一個人輕易就在漆黑中迷失了方向,接著就找不到出口了;一步都不能移開,即使一公釐也不行啊,聶士妥!但是,還有個大問題:冰冷的寒氣正不停地鑽進他的嘴巴、鼻孔,還有耳朵……,這樣下去,他會沒命的!他會發瘋的!天上聖母顯靈吧!

他看看手錶。發亮的錶面上指著四點十五分。好慢啊!時間怎麼過得這麼慢啊!就在這時候,他突發奇想,打算把身上的七孔都塞住,全部都堵塞……嗯,鼻子不行啦!那是當然,不可能嘛!但是,像耳朵這種是真的要塞,用什麼來塞呢?只好用他手上唯一的東西了:紙張,那要從你的黑色小冊子撕下來囉?聶士妥……。當然是從黑色小冊子撕下來啦!那還用說,你這笨小子!你就這樣不就破壞了那套絕無僅有的甜點祕笈了嗎?那都是各國的道地甜點,只有全歐洲最著名的餐廳才端得出來的極品美味哩!更糟糕的是,你這樣還毀了那個如此複雜(而且私密)的關係……?這就是腦神經細胞快被凍僵的明顯跡象啦,你這老糊塗!在這個節骨眼兒,誰還在乎這些啊?接著,聶士妥從白色上衣的口袋裡掏出一本厚厚的絨布封面小冊子:擋住冰冷的寒氣,再忍耐一下,一定會平安脫困的,這是一種直覺,而他的直覺從來沒有失誤過。

門外突然發出聲音,接著又有聲響,噢!西屋冰庫的警鈴會響啊!終於有人聽見了,門很快就會開了,他要得救了!一個人在廚房待到三更半夜,真糟糕!冒冒失失地就進了別人家的老舊冰庫,真糟糕!但是這些都結束了,沒事了,冰庫的門就要開了……喀啦!它會再「喀啦」一次的。

就在這時候,冰冷讓他想起了(也讓他害怕)更多數不清的蠢事……

2健美先生卡銳

發現聶士妥的人,就是這位捷克朋友卡銳,只是為時太晚,當時已經是早上六點四十五分了。

卡銳•普力格一向習慣早起,即使在作息比其他國家晚兩個鐘頭的西班牙依然如此,他尤其在意西班牙人的就寢時間,三更半夜才上床睡覺,在他看來,這簡直就是褻瀆(「洩肚」,他經常冒出這樣的發音,只要一緊張,他那濃濃的捷克口音就會出現)。「這是褻瀆啦,聶士妥,真的是這樣。」他常這樣說。「三更半夜才睡覺,遲早會倒楣的,根本沒有好好休息嘛!」

對於卡銳這樣一個人來說,實在很難改變多年來維持的早起習慣,而且,這輩子大概已經忘不了當年在莫斯科所受的訓練,他的童年有一部分是在那裡度過的,首先,他加入了一個少年營隊,然後轉往莫斯科東南方的列佛托夫兵營,成為軍方大家庭裡的一份子,當時共產國家的許多年輕人都做了同樣的選擇,特別是具有某種運動天分的人。在列佛托夫兵營裡,他的身分代號叫做卡銳4563-C,一個前途看好的舉重選手,東歐的明日之星,而且,他還很幸運地入選了(欽點他的是捷克-蘇維埃社團協會的胡立歐•弗希克)亞特蘭大奧運培訓選手,當時,距離亞特蘭大奧運還有十年,奧運登場那個月,他將滿十八歲。

然而,在那個讓人滿心期待的1996年七月到來之前,許多事情就在出乎意料下發生了:最重要的當然是1989年柏林圍牆倒塌了,這個重大的歷史事件發生時,卡銳卻因集訓回不了祖國(總之,投資訓練一個運動員也是投資啊!雖然那只是捷克和蘇俄這兩個同盟國之間一項很普通的交流罷了)。但是說也奇怪了,就在短短幾個月之後,一向把贏取奧運獎牌為首要任務的俄國人,卻在這時候縮減了預算,於是,他們不僅很樂意,甚至是以半脅迫的方式要求卡銳以及其他波瀾、捷克和羅馬尼亞選手返回祖國。

卡銳在九○年代初期回到布拉格,當時他才十二歲,因此,他很快就重新加入了舉重的行列,因為那畢竟是他的專長。「健美先生」,大家都是這樣叫他的,而且,他在布拉格史科拉體育中心的同事們還告訴他,在西歐那些資本主義國家,好像有些蠻重要的比賽,只要能夠展現完美的二頭肌或希臘雕像般的小腿肚,就可以贏得大筆獎金。此外,他的照片也可能出現在專業雜誌呢,酬勞非常優厚的,更令人「出」驚的是,據他那些體育界朋友們的說法,像他這樣的健美新秀,真正能靠這一行糊口的人少之又少,就算能糊口,日子也過得很清苦。

但即使如此,懷有夢想的年輕人還是會想:在這個世界上,還有什麼比打造完美體魄更美妙的事呢?

有的,對卡銳而言,還有一件事可與之相提並論:打造人類喉嚨的神奇嗓音。所以,年輕人卡銳從少年時期到離開祖國之前的嗜好,就是唱歌。

他對音樂的愛好始於捷克與古巴最後一次的友好交流,當時,卡銳獲邀參加第二十屆「荷西馬帝」少年運動會,這個備受矚目的運動會就在古巴的嘉馬古威舉行。就是在那裡,在「極美地」(也就是古巴啦)的運動選手們引薦下,卡銳完全被拉丁音樂征服了,流行歌曲、恰恰恰、波麗露舞曲、康加舞曲……,讓這位十四歲少年根本招架不住。他像是著了魔似的,從古巴返回布拉格史科拉體育中心之後,他最大的志向已經不再是舉重,也不是當健美先生,而是希望有朝一日能夠加入紅遍東歐的古巴流行樂團「布拉提司拉瓦鼓手」。

遺憾的是(命運從來就沒讓我們如願過嘛),要走音樂這一行,他得耐心等待。四、五年過去了,1991、1992、1993、1994、1995……,不久之後,他有個機會能到西方國家去。首先,他去了德國,那是所有捷克人最想去的落腳之處;但是,在那裡討生活可不容易啊!於是,卡銳往南遷移了一點,到法國去發展(日子還是不好過),接著,他轉往更南部的西班牙,在這裡,他沒當成健美先生,也無緣成為恰恰恰歌手,為了生計,他什麼差事都願意做,最後他在「桑樹與槲寄生」外燴公司成了天天騎著摩托車快遞餐點的送貨員。

然而,少年時期養成的習慣,他是永遠忘不了的。簡而言之,那天清晨,在那個離布拉提司拉瓦好遠、離古巴的嘉馬古威更遠的地方,卡銳走出他在戴迪別墅的臥房,然後下樓到廚房,接著打開冰庫尋找Häagen Dazs冰淇淋,藉此補充一大早起床後所需的體力,在這個覓食的過程中,他依然不忘哼著拉丁山歌。

但是,山歌在他口中凍僵了,因為在冰庫裡的竟是聶士妥!一雙眼睛撐得好大好大,左手看起來像是掐著門把。他的右手捏了一張紙條。但是,這些都不是卡銳關注的重點:還有其他更緊急的事情要處理啊,例如,他應該馬上弄清楚這位好朋友是已經死了?或者還有一絲存活的希望?

當年的傑出運動員在蘇聯所受的多年軍事訓練,這時候正好派上用場。每個學生都要學會應付各種意外狀況。就拿凍僵這種情況來說吧,卡銳非常清楚,有時候,人並沒不是被凍死了,而是一種跟冬眠一樣的昏睡狀態,而且急救方式非常簡單,只是,他還是花了整整十分鐘,費了好大一番力氣才把聶士妥拉出冰庫。首先,他握緊拳頭,在聶士妥的胸口猛按個不停,接著,他施行口對口人工呼吸,就這樣一直試了十幾二十次才停。就在這時候,他終於注意到了聶士妥右手捏的那張紙條。

卡銳的急救訓練雖然夠優秀,然而,他光看電視,卻沒學到常識。否則,他一定會像所有的人一樣,絕對不碰意外現場的任何東西:「……小心啊!這位朋友,在警方趕到之前,現場務必保持原狀」,「……注意,現場所有東西,即使是非常微不足道的細節,都可能找到蛛絲馬跡的……」,這些都是電視、電影裡常提到的原則。然而,對卡銳而言,一旦確定了聶士妥已經斷氣,這時候,最緊急的事情就是通知別墅裡的其他人。因此,他並沒有太在意,伸手就去扯了大廚手上的紙條。但是,因為大廚捏得太緊,他只扯下了紙條的其中一部分,看起來大概是甜點的做法:

特別美味的是用卡布其……

……盆子慕斯隔水烘烤

這樣可以避免蛋白甜……

做法不像巧克力冰淇……

而是檸檬冰沙……

「可憐的聶士妥,我這位可憐的好朋友啊!」卡銳在心裡默默哀嘆著,尤其讓他耿耿於懷的是,死神是如此的殘酷,竟在一個人專心投入熱愛的工作時奪走他的生命。「直到嚥下最後一口氣……,唉!真是個偉大的廚師。」他邊說邊把紙條隨手丟到一邊去。接下來,他注意到大廚繫在腰際那條已經凍得硬邦邦的廚房專用方巾:這一類具有個人風格的小細節,讓人死得更有個性了。他心想,如果能讓這一類的小東西跟主人一起入土安息的話,那就更令人肅然起敬了。於是,卡銳•普力格非常溫柔地(其實也非常用力啦)把那條凍僵的方巾摺疊地方方正正。至於死者那張跟甜點有關的紙條,卡銳認為,最正確的做法是將它夾放在烹飪書籍裡。太好了,大理石桌面上就有一本《美味生理學》,作者是布利拉特-薩瓦朗,聶士妥•查菲諾從事餐飲業整整三十年,一直奉這本書為聖經。卡銳把紙條塞進薩瓦朗那本書裡,然後把摺好的方巾放在壓在書上,一切井然有序。接著,卡銳再度走到冰庫門邊。

藉由外面的燈光,卡銳立刻就找到了聶士妥也找了好久的緊急按鈕。他用力一按。根本不會響。他得找出另外的辦法來通知大家才行。例如,按下餐廳門邊那個呼叫管家的電鈴就是方法之一,但是卡銳覺得電鈴這玩意兒不管用,來個中氣十足的尖叫會比較有效。於是,卡銳•普力格真的這麼做了:尖叫、用力尖叫,彷彿他正在做肺活量訓練似的。

3驚聲尖叫

三月二十九日大清早,卡銳•普力格那聲驚天動地的尖叫,總共有五個人聽見了。

希萊方•竇思,家族世交

這一聲中氣十足的男性尖叫聲,對一個直到天亮還沒闔眼睡覺的人起了詭異的作用:希萊方•竇思居然把那聲尖叫當成是煤氣廠的美人魚在唱歌了,但他可是個名重一時的大法官呢,跟煤氣工業完全扯不上關係。他這時候還在床上翻來覆去,努力想在夢鄉關門前趕緊溜進去。

他已經焦慮了好幾個鐘頭了,腦子裡不斷地想著那個傢伙,好像叫做聶士妥吧?他的朋友阿黛拉是這麼告訴他的;他以前沒聽過聶士妥這名字,但他那兩撇鬍子是絕對不會錯的,雖然他只在兩個場合裡匆匆見過而已:最糟糕的那次(差不多在三個禮拜前)是在一家叫做「新帥哥」的俱樂部。那個不起眼的地方,只是他偶然經過時發現的,並沒有刻意去找啊!老天爺最清楚了!每次想到這個地方,希萊方•竇思就會懷念起亡妻。「諾拉!」他經常這樣喃喃念著,有時候甚至是大聲呼喊,彷彿這兩字具備鎮定作用似的。「諾拉呀!親愛的,妳為什麼這麼早就丟下我一個人走啦!」

希萊方•竇思留宿在戴迪家這一夜,此刻已近尾聲,他一整夜告訴自己不下千次:如果諾拉沒有死,他就不會涉足「新帥哥俱樂部」這種場所。不去那裡,他就不會在門口碰見這個愛管閒事的廚師了;當然,他也不會聽見廚師和俱樂部老闆的談話(看他們那個樣子,兩人應該是餐飲業的老朋友)。假如他們當初沒碰面,他就不會去注意到那兩撇八字鬍,那麼,現在的他應該會睡得很安穩,而不是跟可怕的失眠奮戰。

| FindBook |

有 4 項符合

死了一個甜點師父之後的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 1 則評論 |

|

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 130 |

二手中文書 |

$ 221 |

其他各國文學 |

$ 246 |

中文書 |

$ 252 |

小說 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

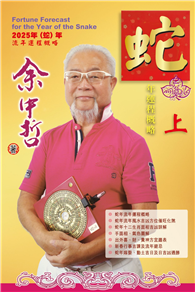

圖書名稱:死了一個甜點師父之後

第一部 零下三十度你當心如雄獅,你當倨傲威風,無須理會眾人的騷動與策反。馬克白永遠不會被征服的,除非聲勢浩大的勃南森林步步進逼,迫他決戰於當西林山頭。──莎士比亞,《馬克白》,第四幕,第一場1甜點名廚聶士妥三月二十九日,星期日(凌晨時分)……他嘴上那兩撇鬍子,這輩子從未如此硬挺;真的很硬哪!如果這時候有隻蒼蠅叮在這兩撇八字鬍上,恐怕會像海盜船上的俘虜一樣,只能狼狽地跪在甲板上爬行了!但是話說回來,這裡可是零下三十度的冰庫呢!別說蒼蠅活不了,就連大廚聶士妥•查菲諾恐怕都性命難保。聶士妥是個名聲響亮的...

»看全部

商品資料

- 作者: 卡門.波莎妲絲 譯者: 范湲

- 出版社: 圓神出版 出版日期:2007-01-31 ISBN/ISSN:9861331832

- 裝訂方式:平裝

- 類別: 中文書> 世界文學> 其他各國文學

圖書評論 - 評分:

|

|