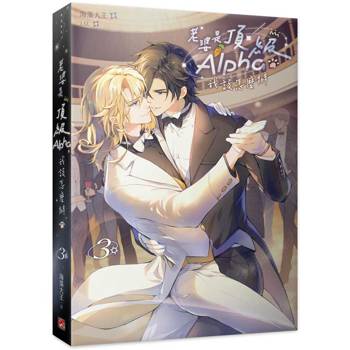

高幹文+寵文+虐文=最緊揪女孩兒的夢幻愛情小說

我愛你,你不知道沒關係

我對你的愛,由我自己來守護就好

這樣,就不會被任何人破壞了,哪怕是你……

這是一部女主角愛得很憋屈,

一旁的人勸她別那麼死心眼、但怎麼也勸不聽,

幸好最後結局很圓滿的大虐心言情小說。

女主角秦綺單戀男主角唐宋多年,這份心情不容外界的雜音破壞;

她守住自己的一方愛戀之心,在心中堅定的愛著。

秦綺彷彿活在一個安靜的世界裡,

守護著自己純粹的愛情,不容雜音,不容雜質干擾。

外頭的人事風雨和她無關,

內裡的情感再如何喧囂,全是她甘之如飴的小吵鬧,

是啊,默默地愛著他,這便是最完美無瑕的愛情!

作者撒空空說:

在我所寫的故事之中,《小吵鬧》是我的最愛。

女主角秦綺這個女人有著淡然的外表,卻有著最悲傷的內心,

她並不是傳統意義上的天之驕女,

在耀眼光環之下,她的出生有著瑕疵。

她一直都是寂寞的,她的愛情也是寂寞而悠長的。