有沒有別人無法共同擁有的,只屬於自己的希望?

他人的笑聲是帶有暴力性的。

我們可以把任何東西當作發笑的對象,但如果被笑的對象是自己呢?

兩個人在一起的時候,突然時間無聊到令人感到害怕?

那時你是否會脫口而出,分手吧……

不論是誰,都有一兩件無法告人的事。

可不可以即使被拆穿了,也不要去孤立,去霸凌任何一個人?

明明人聲吵雜,卻清楚聽見有個聲音說,你根本沒有面對現實……

在便利商店,在居酒屋,在結婚喜宴,在KTV,在公園,在機場,

到處存在的場所,成了凝縮時間的舞台,每一個主角像是你,也像是我。

日復一日的生活,不斷複製下去,人就會變得越來越平凡,無感,冷漠,最後剩下疲憊……

面對死氣沉沉的零度生命,我們究竟有無抵抗能力,改變困在場所的自己?

| FindBook |

有 14 項符合

到處存在的場所 到處不存在的我(新版)的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 1 則評論 |

|

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來

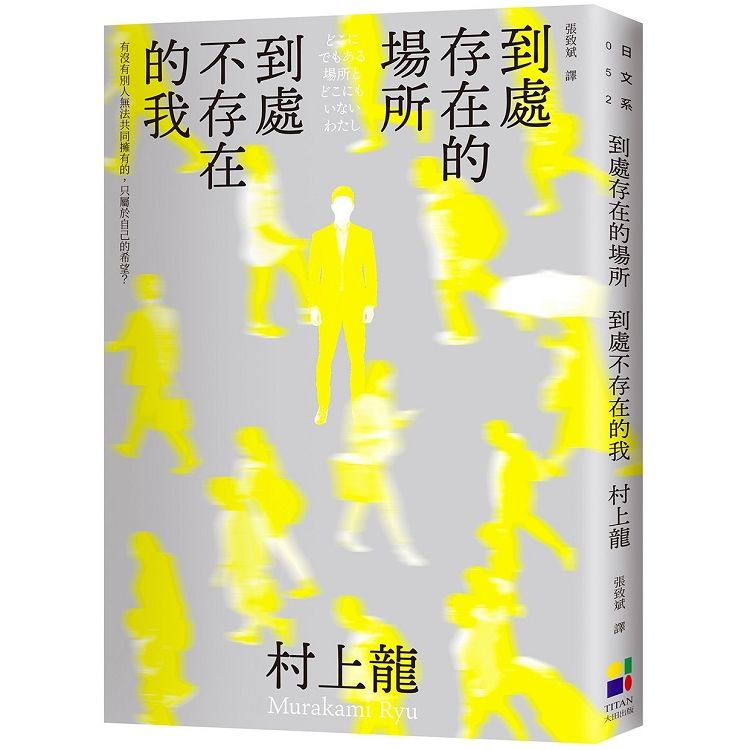

圖書名稱:到處存在的場所 到處不存在的我(新版)

內容簡介

作者介紹

作者簡介

村上龍

「所有的場所都充滿了絕望與頹廢。

在被現代化的強大力量推著向前進的時候,

描寫其中消極負面的部分,是文學的使命。」__村上龍

有人說他是暴力和頹廢的解剖大師;

有人盛讚他是繼三島由紀夫之後,最具代表性的當代超級行動派作家;

村上春樹曾經說「他的好奇心像鯊魚一般」;

而村上龍自己說,保持活力與熱情,最重要的是做自己最喜歡的事。

一直抱持著「不重複用同一個方法」創作作品,第一部小說《接近無限透明的藍》即獲得第19屆群像新人獎、第75屆芥川獎,作品的尺度在當時引起不小的社會騷動,這一位天才作家在喧囂與出類拔萃的資質中,初試啼聲便於日本文壇擁有了屹立不搖的文學地位。

過去曾被宣稱是日本「年輕一代的旗手」,村上龍拒絕「被定位」,活躍於電影、電視、廣告、音樂、旅行的他,永遠敏感觸摸時代核心,將社會脈動化成筆下一部部緊扣人心的奇異作品。

譯者簡介

張致斌

現為專職翻譯。譯有村上龍作品《共生虫》《希望之國》《五分後的世界》《到處存在的場所 到處不存在的我》《69》《跑啊!高橋》《Line》;村上春樹作品《麵包店再襲擊》《電視人》《象工場的Happy End》《雨天炎天》《懷念的一九八O》;吉本芭娜娜《盡頭的回憶》等書。

村上龍

「所有的場所都充滿了絕望與頹廢。

在被現代化的強大力量推著向前進的時候,

描寫其中消極負面的部分,是文學的使命。」__村上龍

有人說他是暴力和頹廢的解剖大師;

有人盛讚他是繼三島由紀夫之後,最具代表性的當代超級行動派作家;

村上春樹曾經說「他的好奇心像鯊魚一般」;

而村上龍自己說,保持活力與熱情,最重要的是做自己最喜歡的事。

一直抱持著「不重複用同一個方法」創作作品,第一部小說《接近無限透明的藍》即獲得第19屆群像新人獎、第75屆芥川獎,作品的尺度在當時引起不小的社會騷動,這一位天才作家在喧囂與出類拔萃的資質中,初試啼聲便於日本文壇擁有了屹立不搖的文學地位。

過去曾被宣稱是日本「年輕一代的旗手」,村上龍拒絕「被定位」,活躍於電影、電視、廣告、音樂、旅行的他,永遠敏感觸摸時代核心,將社會脈動化成筆下一部部緊扣人心的奇異作品。

譯者簡介

張致斌

現為專職翻譯。譯有村上龍作品《共生虫》《希望之國》《五分後的世界》《到處存在的場所 到處不存在的我》《69》《跑啊!高橋》《Line》;村上春樹作品《麵包店再襲擊》《電視人》《象工場的Happy End》《雨天炎天》《懷念的一九八O》;吉本芭娜娜《盡頭的回憶》等書。

目錄

002 [推薦] 疲憊與希望/張惠菁

011 便利商店

035 居酒屋

061 公園

085 KTV

107 結婚喜宴

133 聖誕夜

153 車站前

179 機場

203 【後記】場所:自己

208 【附錄】村上龍作品年表

011 便利商店

035 居酒屋

061 公園

085 KTV

107 結婚喜宴

133 聖誕夜

153 車站前

179 機場

203 【後記】場所:自己

208 【附錄】村上龍作品年表

序

推薦序

疲憊與希望

作家╱張惠菁

車票被吸進地鐵站收票機時,會發出嗖的聲音吧。自動門開啟的時候呢?早上醒來聽見的第一個聲響(是來自腦中的,還是外界的),坐在咖啡店裡時從隔壁桌傳來、穿著鱷魚牌polo衫中年人的談話內容呢?許許多多,不停下來注視或傾聽,就在下一秒鐘怎麼也回想不起的,那些瑣碎的感官訊號。日常生活不正是由這些微末的聲音、影像、資訊所構成的嗎?許多人從身邊走過了,你並不記得他們的臉。只要稍微換個角度想,就知道自己也是,那樣全然不被看見地從他人身邊走過。

一個下午我在捷運站裡看見一個女孩對著手機氣憤地吼叫,暴露外顯的情緒使她從漠然走過的人流裡被排除開來。她真是完全控制不住啊。沉默之河裡一座不斷發出噪音的孤島。她好像是在尖叫。但稍微走遠幾步,她的聲音就被這捷運站裡更多更恆定無機質的音響(電車進站前的警示音,電扶梯運轉的聲音……)給掩蓋了。

村上龍的短篇小說集《到處存在的場所 到處不存在的我》裡,描述一段在餐館裡錄下來的聲音。從談話的聲音可以判斷有幾個人,從筷子或湯匙碰觸盤碟的聲音可以判斷菜餚的數量……那是一個辨認與還原的過程,需要細膩地解讀,然後重建為發生的場所。單靠聲音線索重建現場聽起來很複雜,因為吃飯這我們每天進行的行為,其實本身就是複雜的(夾菜,咀嚼,交換眼神,說適當得體的話,或說不適當得體的話然後挨白眼……),我們每天毫不思考地進行著這麼複雜的機轉,不以為意。反而是一旦做不到,就像是小說中參加婚宴的怜,「覺得自己很奇怪,為什麼會不善於應付這種場合呢?」落單了似的,自我清算著哪裡做錯了。文明社會的場所可以具有這麼專制的力量,使融不進節拍的人,在光潔的秩序裡自慚形穢。

所以大家才在不知不覺間都累了吧。一種巨大的疲憊,充斥在村上龍這本短篇小說集裡。類似那種無機質的背景聲音,掩蓋了任何在背景前發出點什麼聲響的企圖。既是社會集體的疲憊,也是小說家自己的疲憊。當溝通變得艱難,人們失去再嘗試一次的力氣,疲憊遂變成所有人唯一共有的經驗。已經無話可說的戀人們、父親與兒子、歐吉桑與女高校生、應召女郎與客人,他們之間共同的情感就是疲憊。在其中疏離的人們終於弔詭地有了共同點。

我想這本小說裡寫的,就是這許多被疲憊包裹的人。他們被切分,隔離在各種瑣碎的場所裡。由於浸泡在共同的疲憊之中,才有了一點點互相了解的機會。

伊比鳩魯認為人之所以有許多焦慮與不安,「疾病的根源是在容器本身」,也就是人自己身上。但是場所作為裝載人的容器,卻也加劇著疾病的症狀。村上龍筆下的角色們,都有他們被社會賦予的場所,卻懷抱著不被場所容器接納的夢想。即將結婚的女孩為自己想畫畫,想去梵谷居住過的城市旅行而不安。三十三歲離了婚從事特種行業的女性,覺得自己不適合去為被地雷炸傷的人們製作義肢。上班族女子本該和公司同事或朋友一起歡度耶誕夜,卻想念著有婦之夫的情人而去了陌生人的派對。

當夢想(好昂貴的字眼啊!)扞格著被指派的角色,個人怎樣才有足夠的勇氣,挺身抗拒場所呢?當前台燈光都已經就位,演員要怎樣才能走到舞台中央,無視於那些等著他接下一句台詞的同台者,面向一屋子驚愕的觀眾說:「不,今天要演的戲不是這樣,我要重來。」還是,我們感覺自己在配合場所的扮演裡,耗盡了力量,以致於選擇繼續、無盡地,將這台不知由誰導演的戲演下去了。

書中的一個角色,對一向施加著規範的父母親,不無憐憫地這樣評價道:「由於一直待在家裡待在百貨公司待在學校,才會完全不知道世界上的其他地方發生了什麼事。」原來那些規範我們的人,他們自身也是場所專制力量的受害者。他們並不比我們更了解世界的構成,並不比我們有更多的希望,更少的絕望。他們試圖教導我們的真理,其實只是他們在自己被制約的、狹隘窄迫的場所裡嘗到的那麼一點點,世界的滋味。但那並不表示我們贏了,只是大家(包括我們自己)都在場所面前一敗塗地地輸了。認識到場所的專制,想要超越場所(哪怕只是一小步),是這些平凡的角色,幾乎要變得不平凡的一刻。

村上龍在後記裡說道:他想將希望寫進小說裡。我想原來,當這位小說家摹寫森冷的世界時,他其實是期待著療癒的。他其實是位疲憊的小說家了。只是我們依然在文字中感覺到他試圖傳導的體熱。他還沒放棄希望。

後記

場所:自己

收錄在這本短篇集中的作品,是為了幻冬社所發行的《留學情報雜誌》而開始動筆的。雜誌的屬性,是以為留學而出國的人物作為主角。我選擇了居酒屋、公園,以及便利商店等,日本隨處可見的場所作為舞台,採用凝縮時間的手法,試圖描寫以出國留學為唯一希望的人。仔細想想,在閉塞感越來越強的日本社會,「出國」或許正是殘留的少數希望之一也不一定。

啟程前往海外,從過去到現在的電影及小說都經常採用這樣的最後一幕。個人認為,這是因為其中有一種「從日本社會的煩擾中脫身,前往未知的土地找尋希望」的味道。過去的那些主角,是為了追求在日本社會中無法完成的「自我實現」,而前往非洲、南美或是西伯利亞等等「未知的土地」展開旅程。遠離正走上現代化之路的日本,基本上是一種羅曼蒂克的行為。因為非洲、南美或是西伯利亞是「未知」的,浪漫精神才得以成立。那是沒有外幣、講到出國旅行還只有JAL套裝行程那種時代的傳奇。

完成現代化之後的日本社會已經到處都可以找到非洲或是南美的資訊,前往那些地方旅行並沒有辦法體現浪漫精神。現代的出航,只是為了脫離閉塞而無法獲得充實感的日本社會所採取的一種戰略性的逃避。

車站前、KTV、機場、喜宴會場,這四個以到處都有的場所為舞台的短篇小說,曾在《ALL讀物》上面連載。我試圖將類似希望的東西寫進這些短篇裡。所謂希望,是一種「未來會比現在更好」的想法。過去,走在現代化路途上的日本雖然貧窮,但就是有希望。

「這個國家什麼都有。真的是各式各樣的東西都有。可是,就是沒有希望。」

自從完成了一本讓國中生說出這種對白的長篇小說之後,我就經常會思考「希望」的問題。要描寫社會的絕望與頹廢,如今已經非常簡單。所有的場所都充滿了絕望與頹廢。在被現代化的強大力量推著向前進的時候,描寫其中消極負面的部分,是文學的使命。對於現代化背後那些遭到歧視的人、被拋下的人、被壓垮的人,或是抗拒現代化的人,日本文學一直以來都多有描寫。但是在現代化告終許久之後的現代,已經不需要這樣的手法以及這種主題的小說了。

在這本短篇集裡,我試圖為各個出場人物刻劃出他們所特有的希望。不是社會的希望。是別人所無法共同擁有,只屬於個人的希望。

在連載期間,我獲得了幻冬社的石原正康先生以及《ALL讀物》的山田憲和先生的協助。整理成單行本時,又受到森正明先生的照顧。裝幀設計,則是由合作過許多次的鈴木成一先生負責。在此一併表達感謝之意。

疲憊與希望

作家╱張惠菁

車票被吸進地鐵站收票機時,會發出嗖的聲音吧。自動門開啟的時候呢?早上醒來聽見的第一個聲響(是來自腦中的,還是外界的),坐在咖啡店裡時從隔壁桌傳來、穿著鱷魚牌polo衫中年人的談話內容呢?許許多多,不停下來注視或傾聽,就在下一秒鐘怎麼也回想不起的,那些瑣碎的感官訊號。日常生活不正是由這些微末的聲音、影像、資訊所構成的嗎?許多人從身邊走過了,你並不記得他們的臉。只要稍微換個角度想,就知道自己也是,那樣全然不被看見地從他人身邊走過。

一個下午我在捷運站裡看見一個女孩對著手機氣憤地吼叫,暴露外顯的情緒使她從漠然走過的人流裡被排除開來。她真是完全控制不住啊。沉默之河裡一座不斷發出噪音的孤島。她好像是在尖叫。但稍微走遠幾步,她的聲音就被這捷運站裡更多更恆定無機質的音響(電車進站前的警示音,電扶梯運轉的聲音……)給掩蓋了。

村上龍的短篇小說集《到處存在的場所 到處不存在的我》裡,描述一段在餐館裡錄下來的聲音。從談話的聲音可以判斷有幾個人,從筷子或湯匙碰觸盤碟的聲音可以判斷菜餚的數量……那是一個辨認與還原的過程,需要細膩地解讀,然後重建為發生的場所。單靠聲音線索重建現場聽起來很複雜,因為吃飯這我們每天進行的行為,其實本身就是複雜的(夾菜,咀嚼,交換眼神,說適當得體的話,或說不適當得體的話然後挨白眼……),我們每天毫不思考地進行著這麼複雜的機轉,不以為意。反而是一旦做不到,就像是小說中參加婚宴的怜,「覺得自己很奇怪,為什麼會不善於應付這種場合呢?」落單了似的,自我清算著哪裡做錯了。文明社會的場所可以具有這麼專制的力量,使融不進節拍的人,在光潔的秩序裡自慚形穢。

所以大家才在不知不覺間都累了吧。一種巨大的疲憊,充斥在村上龍這本短篇小說集裡。類似那種無機質的背景聲音,掩蓋了任何在背景前發出點什麼聲響的企圖。既是社會集體的疲憊,也是小說家自己的疲憊。當溝通變得艱難,人們失去再嘗試一次的力氣,疲憊遂變成所有人唯一共有的經驗。已經無話可說的戀人們、父親與兒子、歐吉桑與女高校生、應召女郎與客人,他們之間共同的情感就是疲憊。在其中疏離的人們終於弔詭地有了共同點。

我想這本小說裡寫的,就是這許多被疲憊包裹的人。他們被切分,隔離在各種瑣碎的場所裡。由於浸泡在共同的疲憊之中,才有了一點點互相了解的機會。

伊比鳩魯認為人之所以有許多焦慮與不安,「疾病的根源是在容器本身」,也就是人自己身上。但是場所作為裝載人的容器,卻也加劇著疾病的症狀。村上龍筆下的角色們,都有他們被社會賦予的場所,卻懷抱著不被場所容器接納的夢想。即將結婚的女孩為自己想畫畫,想去梵谷居住過的城市旅行而不安。三十三歲離了婚從事特種行業的女性,覺得自己不適合去為被地雷炸傷的人們製作義肢。上班族女子本該和公司同事或朋友一起歡度耶誕夜,卻想念著有婦之夫的情人而去了陌生人的派對。

當夢想(好昂貴的字眼啊!)扞格著被指派的角色,個人怎樣才有足夠的勇氣,挺身抗拒場所呢?當前台燈光都已經就位,演員要怎樣才能走到舞台中央,無視於那些等著他接下一句台詞的同台者,面向一屋子驚愕的觀眾說:「不,今天要演的戲不是這樣,我要重來。」還是,我們感覺自己在配合場所的扮演裡,耗盡了力量,以致於選擇繼續、無盡地,將這台不知由誰導演的戲演下去了。

書中的一個角色,對一向施加著規範的父母親,不無憐憫地這樣評價道:「由於一直待在家裡待在百貨公司待在學校,才會完全不知道世界上的其他地方發生了什麼事。」原來那些規範我們的人,他們自身也是場所專制力量的受害者。他們並不比我們更了解世界的構成,並不比我們有更多的希望,更少的絕望。他們試圖教導我們的真理,其實只是他們在自己被制約的、狹隘窄迫的場所裡嘗到的那麼一點點,世界的滋味。但那並不表示我們贏了,只是大家(包括我們自己)都在場所面前一敗塗地地輸了。認識到場所的專制,想要超越場所(哪怕只是一小步),是這些平凡的角色,幾乎要變得不平凡的一刻。

村上龍在後記裡說道:他想將希望寫進小說裡。我想原來,當這位小說家摹寫森冷的世界時,他其實是期待著療癒的。他其實是位疲憊的小說家了。只是我們依然在文字中感覺到他試圖傳導的體熱。他還沒放棄希望。

後記

場所:自己

收錄在這本短篇集中的作品,是為了幻冬社所發行的《留學情報雜誌》而開始動筆的。雜誌的屬性,是以為留學而出國的人物作為主角。我選擇了居酒屋、公園,以及便利商店等,日本隨處可見的場所作為舞台,採用凝縮時間的手法,試圖描寫以出國留學為唯一希望的人。仔細想想,在閉塞感越來越強的日本社會,「出國」或許正是殘留的少數希望之一也不一定。

啟程前往海外,從過去到現在的電影及小說都經常採用這樣的最後一幕。個人認為,這是因為其中有一種「從日本社會的煩擾中脫身,前往未知的土地找尋希望」的味道。過去的那些主角,是為了追求在日本社會中無法完成的「自我實現」,而前往非洲、南美或是西伯利亞等等「未知的土地」展開旅程。遠離正走上現代化之路的日本,基本上是一種羅曼蒂克的行為。因為非洲、南美或是西伯利亞是「未知」的,浪漫精神才得以成立。那是沒有外幣、講到出國旅行還只有JAL套裝行程那種時代的傳奇。

完成現代化之後的日本社會已經到處都可以找到非洲或是南美的資訊,前往那些地方旅行並沒有辦法體現浪漫精神。現代的出航,只是為了脫離閉塞而無法獲得充實感的日本社會所採取的一種戰略性的逃避。

車站前、KTV、機場、喜宴會場,這四個以到處都有的場所為舞台的短篇小說,曾在《ALL讀物》上面連載。我試圖將類似希望的東西寫進這些短篇裡。所謂希望,是一種「未來會比現在更好」的想法。過去,走在現代化路途上的日本雖然貧窮,但就是有希望。

「這個國家什麼都有。真的是各式各樣的東西都有。可是,就是沒有希望。」

自從完成了一本讓國中生說出這種對白的長篇小說之後,我就經常會思考「希望」的問題。要描寫社會的絕望與頹廢,如今已經非常簡單。所有的場所都充滿了絕望與頹廢。在被現代化的強大力量推著向前進的時候,描寫其中消極負面的部分,是文學的使命。對於現代化背後那些遭到歧視的人、被拋下的人、被壓垮的人,或是抗拒現代化的人,日本文學一直以來都多有描寫。但是在現代化告終許久之後的現代,已經不需要這樣的手法以及這種主題的小說了。

在這本短篇集裡,我試圖為各個出場人物刻劃出他們所特有的希望。不是社會的希望。是別人所無法共同擁有,只屬於個人的希望。

在連載期間,我獲得了幻冬社的石原正康先生以及《ALL讀物》的山田憲和先生的協助。整理成單行本時,又受到森正明先生的照顧。裝幀設計,則是由合作過許多次的鈴木成一先生負責。在此一併表達感謝之意。

二○○三年早春 於阿拉斯加 村上龍

圖書評論 - 評分:

|

|