仰光省仰光市Yangon

▋民主開放真是不歸路?

當我們走路閒逛仰光市時,可發現電線桿、電線及屋簷上布滿鴿子及烏鴉,烏鴉對緬人來講是一種吉祥物,所以他們就任這些鳥類在城市自由生長,馬路旁的人行道上滿是賣蔬果、小吃與雜貨的小攤,十分擁擠,這種景象在翁山市場附近尤其明顯。最讓我注意的是賣書報雜誌的小販攤位,報攤上展式各樣雜誌,除了這幾年解禁的翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)書報外,最常見的便是英國作家喬治.歐威爾(George Orwell)的《緬甸歲月》(Burmese Days),甚至我還在幾處看到架上光明正大擺著他的《動物農莊》(Animal Farm)和《一九八四》,這些書都是以劣質紙列印的盜版書,不過也不能太苛責,畢竟幾年之前,這些在緬甸還是禁書呢 !

《緬甸歲月》描寫 1920 年代時,歐威爾在緬甸擔任 5 年帝國警察期間的事;《動物農莊》則描寫一群豬推翻農民,改為自行經營農場,最後卻招致失敗毀滅;《一九八四》則描寫一個極權統治的政黨,如何無所不用其極的箝制人民。歐威爾於 1950 年過世,這三本書在他有意或無意間,竟活生生的描述出一部緬甸近代史,也難怪當初軍政府要把它們列為禁書,如今報禁解了,書本登記檢查免了,緬甸看似朝民主邁進,但這種現象能持續嗎?還是曇花一現?我的一位緬甸在地朋友,引用最近才被釋放出獄的緬甸諧星「扎甘納爾」(Zarganar)說的話,當時記者問扎甘納爾:「有關總統登盛(Thein Sein)對於民族和解所做的努力,你有何看法?」

「這有如在一個癱瘓的老女人身上運用化妝術,並強送她到街上。」扎甘納爾如此回答。扎甘納爾的觀點是一個制度如果不從根本改造,無論多費心去粉飾它,讓它表面看起來像民主,但它仍然是一個破碎的獨裁軍事制度。「都是舊瓶新裝吧!」朋友感慨的說。他接著告訴我,扎甘納爾另一樁讓大家津津樂道的事。有一次扎甘納爾被政府帶走調查,在警察局時警察讓個座位給他坐,他回答:「謝謝,但我不想坐下來,因為一旦坐上椅子,我就會不想放棄座位。」以此暗諷當時的軍事強人奈溫(Ne Win)將軍。

「扎甘納爾是怎樣的人?」我問。他告訴我扎甘納爾是僅次於翁山蘇姬,對緬甸人影響最大的人,扎甘納爾本來學牙醫,不過很快地發現脫口秀才是他人生的志業。他認為牙醫一次只能讓一個人張口,脫口秀卻能讓一群人開口,於是毅然轉行當脫口秀演員。他的藝名為「鑷子」,就是希望能如鑷子般拔除人們心中的恐懼;他曾說,亂世裡流竄得最快最猛的,一是恐懼,另一便是笑話,於是他就利用這項利器,笑話,盡情地嘲諷在無能軍人統治下緬甸人民生活的無奈與荒謬,以下即為一例:

美國人說:「我們國家有一個瘸子登上了珠穆朗瑪峰!」

英國人不甘示弱的說:「我們國家有個獨臂人橫渡了大西洋!」

緬甸人說:「這算什麼,我們國家有個主政 18 年的統治者沒有大腦!」

對於扎甘納爾的這類嬉笑怒罵,軍政府的回應是於 2008 年判處他 59 年監獄徒刑。他雖於 2011 年被釋放,但重獲自由後,仍繼續嘲諷和反抗。

我的朋友憂心的告訴我,新憲法中有所謂〈翁山蘇姬條款〉,那就是總統需有 25 年軍旅經驗且親屬不得有外國籍,基於此,他認為翁山蘇姬即使獲得絕大多數人民擁戴,但要參選總統?他搖搖頭,接著又說:「軍方掌控 50 年,這中間多少利益糾葛,多少國庫通家庫……,唉!」這是緬甸一般民間對開放改革的看法,既期待又憂心忡忡。

▋熱門觀光景點:翁山蘇姬舊居

翁山蘇姬在 1991 年獲得諾貝爾和平獎後,她的住所已成為一觀光景點,是許多歐美遊客到仰光必訪之處,當車子行經一宅院前,導遊告訴我們這便是翁山蘇姬住所。「現在比較鬆了,我可以帶你們來,以前我們導遊都要受訓,被告知什麼可以對遊客說,什麼不可以說;什麼地方可帶遊客去,什麼地方不可。」接著正容道:「在翁山蘇姬被軟禁期,這兒整條路被鐵絲網封鎖長達半公里,人車完全不得進入。」

翁山蘇姬的父親翁山(Aung San)將軍,帶領緬甸爭取獨立時於 1947 年被謀殺,多年留居英國的翁山蘇姬因為媽媽生病而回到緬甸,在緬甸期間,她目睹學生與僧侶在街頭為爭取民主而流血,體會到緬甸人對她父親的懷念,於是投入民主運動,爾後遭到軍方軟禁。英國籍先生對翁山蘇姬充分支持,多方奔走搶救,將她的遭遇透露給國際媒體讓世人注意;翁山蘇姬因而獲得諾貝爾和平獎,保住性命,但先生罹癌臨終時,她卻因政治因素無法見最後一面。

那兩扇緊閉著的灰色大鐵門,兩邊接著是兩公尺高且有帶刺鐵網的圍牆,就這樣把宅院圍攏在裡頭,由外頭觀之,除了綠鬱蒼蒼的大樹外什麼也見不著。「這大鐵門能有多重?竟讓人費了 20 年的工夫才打開。」我望著鐵門上高懸著的翁山將軍肖像,不禁這麼想著。

這時一位帥氣的老外走近我身旁,要求我幫他在掛於門柱、由翁山蘇姬領導的全國民主聯盟(NLD)布條下拍個照,之後由於這兒不是公車路線,因而我們就順道讓他搭個便車回市區,閒聊中我得知他來自瑞典,是個讀商業設計的大學生,利用在學期間請假周遊東南亞三個月,原來是讀設計的,難怪我幫他拍照時竟被要求重拍達四次之多。

「為何選擇東南亞?」我問。

「因為這些國家才在起步,保留很多歷史原來風貌。」他不加思索立即答道。

尋求歷史原來風貌,這不也是我來此的目的?這個被軍事獨裁五十年,遭受歐美抵制,猶如世界孤兒的國家,就如同一個大冷凍庫,把歷史、時光凍結了,這兒幾乎隨處可見你我兒時記憶的重現。

接著我們就前往 NLD 去應個景,這個黨在 1990 年的人民議會選舉,以超過 60% 的選票贏得超過 80% 的國會席位,然而這次選舉結果隨後被軍政府宣布無效。2011 年 12 月 13 日,NLD獲准重新登記為合法政黨,也因此導遊敢帶我們造訪。NLD 總部外掛著翁山蘇姬穿著緬甸傳統籠基的海報,兩旁樹幹上張貼著 8888 民主運動的血腥看板;1988 年 8 月 8 日,緬甸軍武裝鎮壓了民眾對於經濟不振和政治迫害不滿的抗議活動,軍隊朝遊行示威者開火,造成 5,000 人死亡。總部外有大批支持者,爭先恐後地購買印有翁山蘇姬圖像的 T 恤衫和鑰匙圈,裡面除了幾張辦事桌外也販賣翁山蘇姬相關雜誌與書籍。在兩年前這樣的行為會遭受逮捕入獄的,但誰又敢斷言這次民主改革的列車,能開多遠?多久?多快?

我總覺得緬甸的過往和臺灣有些雷同,緬甸人民歷經英國殖民時期及軍人政府強權統治,現在則努力爭取自由民主,臺灣不也經歷日本統治、強人政治及爭取民主的辛酸過程,大家所期待的不過是能自由表達意見的訴求,詩人巫永福的作品〈遺忘語言的鳥〉,也許最能表達彼時的臺灣及現在的緬甸。

頑固的心,遺忘了一切,

遺忘了自己的精神習俗和倫理,

遺忘了傳統的表達語言,

鳥,已不能歌唱了,

什麼也不能歌唱了,

被太陽燒焦了舌尖。

錫博鎮Hispaw

錫博比臘戌小,位於曼德勒東北方 200 公里,周圍非常美麗。有許多撣邦高山部落村莊、茶園、甘蔗園和佛寺。原本由諸多撣族小邦組成,在英國殖民時期被整合為一錫博邦,緬甸聯邦成立後,又將這些眾多撣族小邦組成一自治區,但這自治的狀況於 1962 年被奈溫將軍獨裁軍政府所抑制。

▋撣邦的美女在錫博

到錫博的第一天,我們就前往撣邦王宮(Shan Place),我之所以對撣邦王宮有所聞,是因為早先在蒲甘一座佛塔前,有位小女生向我展售一本書,《緬甸的暮光:我身為撣邦公主的日子》(Twilight over Burma: My Life as a Shan Princess)。本書是一位撣邦公主英格(Inge Sergent)記述她記憶中,關於緬甸錫博的日子,這段歷史就讓我們由探訪撣邦王宮開始說起吧!

我們到達撣邦王宮時約上午十點,當時鐵製欄杆門仍輕闔著,由外頭觀門內,高大綠樹成蔭。在叩門及呼喊中,先來迎接我們的是兩隻搖著尾巴、和善的黑狗,接著一名穿身淡綠色籠基,外披淺褐色洋裝、氣質高雅的女士現身,親切的引領我們穿過庭園。進入兩層樓的白色英式別墅內,屋內布置典雅大方,並掛滿許多與皇族有關的生活照相片。這位女士自稱 Fern,在品嘗她親泡的英式茶點中,Fern 很和善的詢問我們,願不願意聽她說說有關撣邦王宮的點滴,以下就是她的描述。

這棟英式洋樓建於 1924 年,由撣邦末代王子(撣邦稱其領導者為王子,太太則為公主)邵甲聖(Sao Kya Seng)之父所建,曾是撣邦王宮,且是邵甲聖和他的奧地利妻子英格的皇家住所,邵甲聖在 1947 年繼位,是撣族第 105 位王子。1950 年,當他在美國科羅拉多礦業學院攻讀礦業工程時與英格初識,進而相戀,當時英格還不知他的身分,兩人在 1953 年結婚,婚後英格於 1957 年成為公主,稱 Sao Nang Thusandi。在邵甲聖王子領導下,撣邦團結一致,王子與公主深受族人擁戴,整件事看似圓滿。

不料,緬甸軍政府以撣邦圖謀不軌為由,派軍隊占領此區之後一切就變調了,王子遭到逮捕且失蹤,據說可能是在奈溫將軍指使下,1962 年死於東枝市北方的霸圖苗營區(Ba Htoo Myo Camp)。目前撣邦王宮由邵甲聖之姪邵烏甲(Sao Oo Kya,Donald,第 106 任)及妻子也就是 Fern(Sao Sarm Hpong)一起照料。Fern 同時也是蒙育瓦末代王子的女兒,聽她娓娓道來,我才知道她的身分。

Fern 說:「我先生 Donald 當時也莫名其妙陸陸續續總共被關了13年,最後一次被關 4 年,理由是無導遊執照,卻對外來訪客介紹撣邦王宮以及誹謗國家。2009 年被釋放,緩刑 9 年,故現在都由我出面介紹。」

「會不會你也被抓去關?」我問。Fern 聳聳肩對我說:「現在民主改革了,誰知道?但這是我的責任,我必須讓大家明白。」語氣平和,看似逆來順受卻又堅定不移。言談中,我知道邵甲聖之妻,Thusandi 公主英格於 1964 年離開緬甸,1966 年定居美國,現 82 歲,育有兩名女兒。「我也不知她的美國住家,只有她主動聯絡交代事情,她心碎了!」Fern 如此告訴我。政治是黑暗的,軍事是血腥的,經歷了如此變故,有幾個人能心不死呢?

這時外面又來了幾位歐美訪客,我們不得不告辭。

撣邦有句話:「撣邦美女來自錫博。」這句話的真實度如何不得而知,但由洋樓室內所掛的相片,我可以肯定錫博有位極為美麗的公主,離開時再次經過那枝葉扶疏,鬱鬱蒼蒼的庭園,反而覺得在樹影下,那白色洋樓顯得幾許的滄桑,正如那美麗公主一般。

▋柚木林中的撣族部落

在錫博我們住在河邊度假小屋,早上喚醒我的不是來往的車聲或雞犬叫聲,而是遠處低沉小馬達聲及孩童嬉笑聲,當我推開房門時,驚見戶外一片濃霧,而晨曦正試圖奮力的要穿透它,然而霧實在太濃了,以至於所見一切顯得那麼的飄浮不定,飯店的餐廳就在河畔,我的早餐就在一片朦朧中享用,餐廳也貼心的在餐桌邊擺一盆火爐暖腳,在這熱帶國家需用到火爐暖腳,倒是一有趣的經歷。

隔了好一陣子,霧才慢慢散開,然而這兒的清晨卻早就迫不及待的在此之前展開了,毫無疑問的,那低沉小馬達聲就是來自少數穿梭河面的船隻,這種船身極為狹長的小馬達船,船頭書寫著「TAXI」,只有載客的船家才有。

此地居民生活的一切都是圍繞這河打轉,沿河可見洗澡、洗衣、種植、嬉戲的人們,每一角落都是他們生活的舞臺,都有一篇篇屬於他們的故事,河面上偶而可見村民土製的竹筏,這兒一般民眾都是以幾根竹子綁成一串,再把幾個竹串綑綁在一起,以此製成簡單的竹筏,或搖槳或順著水流在河上運送物資。

此河叫杜哈瓦底河(Dhu Hta Waddy) 我們就是搭這種 TAXI 船去造訪空達村(Kon Thar)、梭隆村(So Lon)等撣族部落。在造訪撣族部落時,穿過許多麥田、玉米田、鳳梨園、芭蕉園,景色純樸優美,最棒的是有時需穿過密密麻麻的柚木林,在這柚木參天,綠蔭環繞的林內緩步而行,對少見柚木的我們而言是一種很棒的享受,緬甸現在每棵較粗大柚木的樹身上都刻有編號,以禁止濫砍。

撣族部落中有些頗具規模,設有小型小學,而有些與緬甸其他地區一樣,僅靠寺院教育,對貧困的人而言,寺院教育就是小孩接受教育唯一的辦法,聯合國兒童基金會報告緬甸有 38% 的 5 至 9 歲孩童失學,75% 學生未完成中學,然而依我所知,緬甸文盲卻非常少,這得歸功於寺院僧侶提供失學孩童最基本的人格與知識教育。儘管如此,電力供應仍是困擾這些地區的一大問題,緬甸靠水力發電,用量不穩,全國 70% 的地區電力供應不足或完全沒電,於是這些學童晚上就得靠燭光才能學習。

| FindBook |

有 9 項符合

緬甸Discovery:米倉、玉石與佛祖的庇佑(全新增訂版)的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 2 則評論,查看更多評論 |

|

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 289 |

東南亞旅遊 |

$ 289 |

旅遊 |

$ 299 |

中文書 |

$ 299 |

東南亞 |

$ 306 |

亞洲其他地區 |

$ 306 |

東南亞旅遊 |

$ 306 |

社會人文 |

$ 306 |

亞洲旅遊 |

$ 306 |

Social Sciences |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

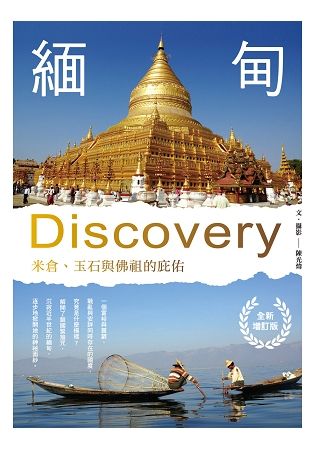

圖書名稱:緬甸Discovery:米倉、玉石與佛祖的庇佑(全新增訂版)

一個富裕與貧窮、戰亂與安詳同時存在的國度,究竟是什麼模樣?

解開了鎖國緊箍咒,沉寂近半世紀的緬甸,逐步地掀開她的神祕面紗。

經歷近五十年的軍事獨裁,讓緬甸凍結住歷史時光,然而開放後一切變化是那樣地快,只是,籠基與達娜咖仍是最普遍的裝扮,真主與佛陀的仗也還沒打完,沒有人敢說民主是持續性的改革,還是終歸曇花一現?然而緬甸人,即使面對這一切,仍友善樂觀,並一心向佛以求來生福報,修佛塔以積功德,樂天知命的人生觀,使他們得以淡然的是應種種逆境。

靜坐在大金塔下,欣賞落日餘暉光影的變化,聽著喃喃誦經的祈福聲,飄散在空中的風鈴聲、分享喜悅的鐘鑼聲……,當旅行結束時,我帶回的是一整箱快樂的回憶,與緬甸人民樂天的笑容!

作者簡介:

陳光煒

顯微鏡頭觀察胚胎、攝影鏡頭放眼天下

↗婦產科醫師、自由作家、旅行家。

↗加拿大英屬哥倫比亞大學博士後研究員、長庚大學醫院管理研究所畢業,現職婦產科不孕症專科醫師。

↗曾任署立桃園醫院婦產科主任、臺灣婦產科不孕症醫學會理事、臺灣婦產科醫學會理事、臺灣婦產科腫瘤醫學會理事、臺灣婦女泌尿暨骨盆鬆弛醫學會理事。

TOP

章節試閱

仰光省仰光市Yangon

▋民主開放真是不歸路?

當我們走路閒逛仰光市時,可發現電線桿、電線及屋簷上布滿鴿子及烏鴉,烏鴉對緬人來講是一種吉祥物,所以他們就任這些鳥類在城市自由生長,馬路旁的人行道上滿是賣蔬果、小吃與雜貨的小攤,十分擁擠,這種景象在翁山市場附近尤其明顯。最讓我注意的是賣書報雜誌的小販攤位,報攤上展式各樣雜誌,除了這幾年解禁的翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)書報外,最常見的便是英國作家喬治.歐威爾(George Orwell)的《緬甸歲月》(Burmese Days),甚至我還在幾處看到架上光明正大擺著他的《動物農莊》...

▋民主開放真是不歸路?

當我們走路閒逛仰光市時,可發現電線桿、電線及屋簷上布滿鴿子及烏鴉,烏鴉對緬人來講是一種吉祥物,所以他們就任這些鳥類在城市自由生長,馬路旁的人行道上滿是賣蔬果、小吃與雜貨的小攤,十分擁擠,這種景象在翁山市場附近尤其明顯。最讓我注意的是賣書報雜誌的小販攤位,報攤上展式各樣雜誌,除了這幾年解禁的翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)書報外,最常見的便是英國作家喬治.歐威爾(George Orwell)的《緬甸歲月》(Burmese Days),甚至我還在幾處看到架上光明正大擺著他的《動物農莊》...

»看全部

TOP

作者序

戰亂與佛陀之外,緬甸還有什麼?

2010 年 10 月 21 日,緬甸正式啟用新憲法確定新國旗和新國徽。並將國名由緬甸聯邦改為「緬甸聯邦共和國」,這個鎖國近半世紀的國家,在本國人民及全世界半信半疑的聲浪中突然開放了,正式向世人宣告邁向民主國家!

緬甸成了美國總統歐巴馬在 2012 年連任後第一個訪問的國家,日本副首相麻生太郎剛上任時、中國總理溫家寶 2010 年卸任前也去緬甸。緬甸已成眾所矚目的國家,然而在我們印象中,緬甸除了鴉片、戰亂、災難,還有什麼?

我很好奇地查了緬甸相關資訊,卻發現緬甸自秦漢以來即與中國互有往來,...

2010 年 10 月 21 日,緬甸正式啟用新憲法確定新國旗和新國徽。並將國名由緬甸聯邦改為「緬甸聯邦共和國」,這個鎖國近半世紀的國家,在本國人民及全世界半信半疑的聲浪中突然開放了,正式向世人宣告邁向民主國家!

緬甸成了美國總統歐巴馬在 2012 年連任後第一個訪問的國家,日本副首相麻生太郎剛上任時、中國總理溫家寶 2010 年卸任前也去緬甸。緬甸已成眾所矚目的國家,然而在我們印象中,緬甸除了鴉片、戰亂、災難,還有什麼?

我很好奇地查了緬甸相關資訊,卻發現緬甸自秦漢以來即與中國互有往來,...

»看全部

TOP

目錄

作者序

戰亂與佛陀之外,緬甸還有什麼?

Part 1 出發前的準備

認識緬甸

行前準備

Part 2 緬甸南部:仰光省、孟邦、勃固省

迅速蛻變的緬甸舊都:仰光省仰光市

精神「麥加」:孟邦嘉提優大金石

孟族歷史古城:勃固省勃固市

Part 3 緬甸中部:曼德勒省、馬圭省、實皆省

釋迦牟尼的預言:瓦城曼德勒市

曼德勒周邊四大古城:阿瓦/阿馬拉布拉/明江/實皆

手指之處便有浮屠:曼德勒省蒲甘市

殖民風情的避暑山城:曼德勒省彬烏倫鎮

番紅花革命起源地:馬圭省博口固市

緬甸敦煌:實皆省蒙育瓦市

Part 4 緬甸東部:撣邦...

戰亂與佛陀之外,緬甸還有什麼?

Part 1 出發前的準備

認識緬甸

行前準備

Part 2 緬甸南部:仰光省、孟邦、勃固省

迅速蛻變的緬甸舊都:仰光省仰光市

精神「麥加」:孟邦嘉提優大金石

孟族歷史古城:勃固省勃固市

Part 3 緬甸中部:曼德勒省、馬圭省、實皆省

釋迦牟尼的預言:瓦城曼德勒市

曼德勒周邊四大古城:阿瓦/阿馬拉布拉/明江/實皆

手指之處便有浮屠:曼德勒省蒲甘市

殖民風情的避暑山城:曼德勒省彬烏倫鎮

番紅花革命起源地:馬圭省博口固市

緬甸敦煌:實皆省蒙育瓦市

Part 4 緬甸東部:撣邦...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 陳光煒 繪者: 陳光煒

- 出版社: 華成圖書出版股份有限公司 出版日期:2018-12-01 ISBN/ISSN:9789861923376

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:224頁 開數:17X22CM

- 類別: 中文書> 旅遊> 東南亞

圖書評論 - 評分:

|

通常修訂版是在保持前一版的條文之外,或者另外書寫一章,或者針對某一個主題重新改寫 對於緬甸來說,開放的社會代表旅行操作更為方便,但是2020開始的軍政府重新拿回執政權是否改變走向,只能繼續等待與觀察 資訊的詳細度與實用性而言,越晚出版的書,正好可以印證緬甸開放的這幾年,連旅遊的點與旅遊方便性都比前幾年都增加。當然對於觀光客的費用也會上漲,第一本書參觀茵萊湖五美金,第三本作者所寫的費用是十美金。開放的地方也較多,特別是西部若開邦的城市,妙烏。第一本書的作者因為資訊不明,無法拜訪,之後的作者就相繼拜訪。 本書在每個章節中,都有小攔位說明旅遊景點,簡圖與資訊都有,相當方便。當然也有作者自己的觀點,連四個猴子所代表傳統習慣的來源不清,不瞭解下依然遵循的有名教訓故事居然又重說一次。作者用來說明長頸族女子對於傳統的接受態度的反對意見。 似乎有參考經典緬甸。原因是兩者都提到緬甸的豎琴。卡通化的佛像。連通過緬甸新都奈比多的道路很氣派的事件也再度出現。不同書同一個地名有三個說法,這也是看書的干擾之一,無法進行立即比較與對比。 規劃自助旅行前,閱讀之幾本書及其分享 一 經典緬甸:意想之外的紅土地 作者: 李昱宏/文 、攝影 出版社:遠景 出版日期:2012/04/01 二 緬甸。逆旅行:行走在地球村裡最神祕的一隅,讓人最想去旅行的地方 作者: 葉孝忠 出版社:自由之丘 出版日期:2013/04/17 三 緬甸Discovery:米倉、玉石與佛祖的庇佑 作者: 陳光煒 出版社:華成圖書 出版日期:2015/03/01 去年在準備土耳其之時,第二本就在圖書館書架旁。先看本書,後來在六龜圖書館發現第三本書,最後才看第一本書。 依照作者的旅行時間來看,是依序三本,資料來說是越來越清晰,照片也是越來越清楚,但是個人的參與程度反而越來越疏離。 以地理而言,分為緬甸全國劃分為七個省、七個邦和一個聯邦區。伊洛瓦底省,勃固省,馬圭省,曼德勒省,實皆省,德林達依省,仰光省。奈比多聯邦區,以首都附近為主。克欽邦。克耶邦。克倫邦。欽邦。孟邦。若開邦。撣邦。 以歷史王朝分類,第一個王朝是蒲甘王朝,大約是西元849年,亡於蒙古鐵騎。之後是孟族的勃固王朝,接者是北方的阿瓦王朝(瓦城,現今的曼德勒),然後是緬族的東吁王朝 ,貢榜王朝,也稱為雍笈牙王朝。其中也和泰國,中國有戰爭。最後被英國殖民。在若開首府實兌Sittwe。或之後的妙烏Mrauk U,有謬烏王國的一些古蹟。