科學家信誓旦旦地說要把人類治好,

可是當年輕一代開始凋零時,

他們卻任由我們和周遭的世界獨自腐爛。

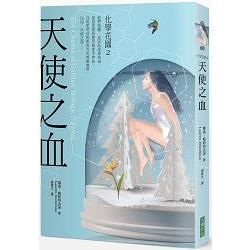

萊茵和蓋布利歐大費周章地逃亡,怎知自由的滋味竟享受不到二十四小時,兩人就落入被通電籬笆包圍的妓院。妓院的老闆看上萊茵的姿色,想利用她賺錢。於是不斷對萊茵與蓋布利歐注射會成癮的「天使之血」,來軟化他們逃跑的意志。

就在萊茵和蓋布利歐自認無法擺脫沉淪時,沃恩戶長竟如鬼魅般出現眼前,促使小倆口再度冒著生命危險,突破通電圍籬的封鎖,踏上前往萊茵的家鄉曼哈頓的旅程。見慣了官邸中用全像投影營造的美好世界,兩人沿途所經歷的環境殘破不堪,更糟糕的是,逼他們離開每個落腳處的原因,都是沃恩即將追上他們。當兩人終於克服萬難抵達曼哈頓的同時,萊茵的身體開始出現不明病痛……

永不放棄追求自由,奪回生命自主權!《化學花園三部曲》第二集《天使之血》,藉由小說主角冒險犯難只求活下去的驚險情節,探討科學與生命倫理的界限:人命有貴賤之分嗎?人類的壽命可以藉由藥物來控制嗎?為了開發拯救人類的新藥,就可以不顧當事人的意願進行人體實驗嗎?

作者簡介:

蘿倫.戴斯特法諾(Lauren Destefano)

一九八四年十月十三日出生於美國康乃迪克州紐哈芬市,旅行從未遠離東岸。她在艾爾貝圖斯-麥格努斯學院(Albertus Magnus College)拿到學士學位,主修英文,打從孩提時期即創作不綴。她初試啼聲的作品,包括在餐廳兒童餐的菜單背面揮毫,和盡情寫滿媽媽皮包裡的筆記本;第一份創作原稿是用紅筆在橫格黃紙上寫吃小孩的鬼屋怪譚。

如今她已長大成人(多半時候算是成人),為青少年寫小說。她失敗的職涯抱負包括:全世界最爛的接待小姐、咖啡店員工、富同情心的收稅員、和英文家教老師。不寫作的時候,她會對任天堂DS鬼吼鬼叫、拿雷射筆嚇她養的貓、或搶救慈善二手店的寶貝,將它們重組為新的殺手裝。

譯者簡介:

謝雅文

聽得懂《六人行》裡錢德式的幽默,喜歡《BJ單身日記》女主角的傻勁,佩服《艾蜜莉異想世界》中主人翁的勇氣,覺得最難翻譯的語言是觀念分歧。近期譯作包括《只為你停留》、《妄愛》、《愛麗絲重遊仙境》等。賜教信箱:kdhsieh3@gmail.com。

章節試閱

我們拔腿狂奔,鞋裡進了水,冰冷的皮膚黏著海水的鹹味。

我放聲狂笑,蓋布利歐看我的眼神像是把我當瘋婆子,雖然我倆都喘不過氣,但我的聲音還是蓋過遠方的警笛聲:「我們辦到了。」海鷗在我們頭頂泰然自若地盤旋。夕陽融入地平線,綻放如殷紅血焰的霞光。我只回首一次,但直到看見人們把我們搭來逃脫的船拖回海濱才罷休。他們以為有乘客上岸,但最後只會找到一堆空包裝紙,那是我們偷吃船東藏匿的甜食所留下的。我們在抵達海濱前就棄船逃逸,在水中摸找到彼此,然後閉氣,匆匆游離騷動的人群。

我們的足跡從海水浮現,幽魂似地在沙灘漫步。人類在過去,在欣欣向榮的世界,曾是探險家,而如今我們死而復生。

我們來到岩石堆成的一座小崗,它在沙灘和城市間形成天然屏障。我們跌坐在它的陰影下。從我們蜷縮的地點,可以聽見人們互相高聲發號施令。

「我們接近海濱時,感應器肯定觸發了警報器。」我說。我早該知道偷船的事沒那麼容易。以前在老家設的陷阱太多了,我該猜到人們對資產的保護有多重視。

「萬一他們抓到我們會怎麼樣?」蓋布利歐問道。

「他們才不在乎我們呢。我敢說有人付了一大筆錢,確保那艘船能物歸原主。」我說。

爸媽曾跟我說過,有些人身穿制服,負責維持世界的秩序。這些故事教我難以置信。光憑幾件制服怎麼可能讓天下太平?如今只剩大戶人家為了找回失竊財物聘雇的私家偵探,不然就是在豪奢派對上看牢嬌妻的保全警衛。當然也少不了在大街小巷巡邏、販賣少女的採花賊。

我臉朝上往沙地一倒,蓋布利歐雙手握著我發抖的手。「妳流血了。」他說。

「你看,星星已經出來了。」我示意蓋布利歐看天空。

他仰望天際;落日餘暉照亮他的臉龐,使他的雙眸變得前所未見的明亮,只不過他還是愁容滿面。自幼在官邸長大,讓他總是心事重重。「沒事的,先陪我躺著看一會兒天空。」我對他說,並把他往下拉到身旁。

「妳在流血。」他仍舊不肯退讓。他的下唇在顫抖。

「我死不了的。」

他舉起我的手,闔在他的雙手之中。鮮血如古怪的小河分支從我們的手腕涓流而下,我肯定是在爬上海濱時被岩石刮傷手掌的。我捲起衣袖,免得鮮血弄髒了狄德麗為我織的白色麻花毛線衣。紗線裡嵌了鑽石和珍珠,是我身為家庭主婦時最後的財富。

應該說,還要加上我的婚戒。

海面捎來一陣微風,我立刻察覺寒風和濕衣裳讓我冷到麻木。我們該找個棲身之處,但要上哪裡去呢?我坐直身子,好好掌握周遭環境。沙灘和岩石再往外延伸個好幾碼,但之後可見樓房的陰影。一輛貨車隆隆駛過遠方的馬路,天色大概很天就暗到採花賊可以關掉車燈、出動巡邏了。這是他們獵豔的最佳地點,因為看樣子那裡連一盞街燈也沒有,樓房之間的暗巷也可能充斥著來自紅燈區的女孩。

想當然耳,最掛慮我流血傷勢的人是蓋布利歐。他試著用一截海草為我包紮手掌,可是帶鹽的海草刺得我傷口發疼。我只需要一時半刻將這一切好好消化,之後再擔心割傷的手也不遲。昨天的此時此刻我還是總督的新娘,還有姊妹妻。等我走到生命的盡頭,屍體便會被擺在公公置於地下室裡的輪床上,和那些比我先走一步的媳婦團聚,任他宰割。

可是如今我聞到鹹味、聽見海浪聲。有隻寄居蟹正爬至沙丘。此外還有別的。我的哥哥羅恩也在這個世界的某處,什麼事都阻攔不了我回家和他相聚的決心。

原以為自由能振奮人心,它確實令我為之一振,但恐懼也油然而生。以眾多「萬一」組成的千軍萬馬正以穩健的步伐衝破我的美夢。

萬一他不在家呢?

萬一出了亂子呢?

萬一沃恩找到妳了?

萬一……

「那些是什麼燈啊?」蓋布利歐問我。我朝他指的方向望去,也瞧見一座點著燈光的巨輪在遠方慵懶地旋轉。

「我從沒見過這玩意兒。」我說。

「反正那裡一定有人。來吧。」

他拉我起身,使勁地拽了一下我流血的手,但我潑了他一桶冷水。「我們不能這樣隨隨便便走向光源,天曉得那裡有什麼?」

「那妳有什麼計畫?」他問道。

計畫?我的計畫只有脫逃。這個目標已達成。現在的計畫是找回兄長,這是我在短短數月沉悶的婚姻生活中過度浪漫的想法。羅恩幾乎成了我臆造的一個角色;一想到很快將要和

他團圓,我便樂得暈陶陶。

原本以為我們至少會在白天把船開到陸地靠岸,無奈燃料用完了,夕陽餘暉也隨時要隱沒;這裡和別的地方一樣危機四伏,無論巨輪那樣旋轉看起來多令人毛骨悚然,起碼那裡還有光。「好吧,我們去一探究竟。」我說。

臨時的海草繃帶似乎已讓傷口止血。它包紮仔細到令人發笑的程度,沿途蓋布利歐還問我面帶微笑是為了哪樁。他渾身濕答答的、又覆滿沙土,一貫整潔的褐髮如今糾結紛亂。不過,他似乎仍試著理出頭緒,而這些行為倒也符合邏輯。「跟你說,不會有事的。」我對他說。

他捏捏我沒受傷的那隻手。

一月的疾風勁吹著,掀起沙塵,對著我濕透的髮絲咆哮。街上淨是垃圾,有東西在垃圾堆裡窸窣移動,唯一一盞街燈閃爍地亮了起來。蓋布利歐用胳臂圈著我,雖不知他想安慰的是我還是他自己,但早先降臨的恐懼又教我心裡七上八下。

萬一這條暗巷隆隆駛來一輛採花賊的灰色廂型車呢?

附近沒有住宅,只有一棟大概在半世紀前是消防局的磚樓,窗子不是破了就是釘上木板。還有其他好多碎裂的東西,只是光線太暗,我看不出所以然。但我敢發誓有東西在巷弄間移動。

「這裡看起來一片荒蕪。」蓋布利歐說。

「很可笑對吧?科學家信誓旦旦地說要把人類治好,可是當我們一個個開始凋零,他們卻任由我們和周遭的世界獨自腐爛。」我說。

蓋布利歐扮了個鬼臉,依我的解讀大抵是表示鄙視或憐憫。他的人生多半是在宅邸消磨,就算只是個供人使喚的僕役,至少生活一切有條不紊、乾淨又安全無虞。不過,前提是要避開地下室。這個崩壞的世界想必為他帶來不小衝擊。

遠處的巨輪被奇異的樂聲圍繞,不僅空洞,還廉價花俏地包裝成歡樂的氣氛。當我們來到將光影樂聲包圍起來的鐵網籬笆前,蓋布利歐說:「也許我們應該回去。」我可以看見籬笆後方有幾頂由燭光照亮的帳篷。

「回去哪裡?」我反問他。我的身體劇烈發抖著,話幾乎講不出口。

蓋布利歐張嘴準備說話,但話語消失在我的尖叫聲中,因為有人抓住我的胳臂,將我往籬笆的開口拽。

我腦中唯一的念頭是:別又來了,別像這樣。然後傷口又開始滲血,拳頭也因剛才揍了某人而發疼。蓋布利歐把仍在拳打腳踢的我拉走,我倆試圖逃跑,無奈寡不敵眾。帳篷裡跑出更多人影,緊抓我們的胳臂、腰、腿,甚至還對我施展鎖喉功。我可以感覺誰的皮膚被我指甲掐得突起,不知又是誰的頭蓋骨往我腦袋一撞,我頓時感到天昏地暗;即便如此,還是有不知哪來的力量驅使我奮力自我防衛、死命掙扎。蓋布利歐在吶喊我的名字、叫我奮戰到底,但這無濟於事。我們被拖往那旋轉的巨輪,有個老太婆在那裡狂笑,而音樂永不休止。

我們拔腿狂奔,鞋裡進了水,冰冷的皮膚黏著海水的鹹味。

我放聲狂笑,蓋布利歐看我的眼神像是把我當瘋婆子,雖然我倆都喘不過氣,但我的聲音還是蓋過遠方的警笛聲:「我們辦到了。」海鷗在我們頭頂泰然自若地盤旋。夕陽融入地平線,綻放如殷紅血焰的霞光。我只回首一次,但直到看見人們把我們搭來逃脫的船拖回海濱才罷休。他們以為有乘客上岸,但最後只會找到一堆空包裝紙,那是我們偷吃船東藏匿的甜食所留下的。我們在抵達海濱前就棄船逃逸,在水中摸找到彼此,然後閉氣,匆匆游離騷動的人群。

我們的足跡從海水浮現,幽魂似地在沙灘漫...

2015/12/12

2015/12/12