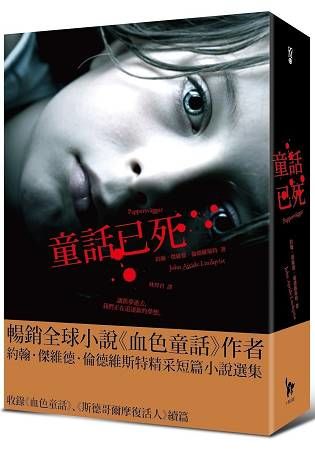

★暢銷恐怖小說《血色童話》作者約翰.傑維德.倫德維斯特的精選短篇小說集

★收錄《血色童話》、《斯德哥爾摩復活人》續集故事

《血色童話》中的奧斯卡和依萊,在離開布雷奇堡後,過著什麼樣的生活?

《斯德哥爾摩復活人》中那些坐困愁城的家庭,後來變得如何?

眾多書迷與評論者,都將約翰.傑維德.倫德維斯特視為史蒂芬.金接班人,《童話已死》這本短篇小說集收錄的每一篇小說,都滿足了書迷對倫德維斯特抱持的絕高期待。

透過兩部改編自倫德維斯特的吸血鬼小說傑作《血色童話》的精采電影,全球無數觀眾都已熟知兩位主角奧斯卡和依萊的故事,以及他們在小說尾聲最後由布雷奇堡脫逃的情節。如今,在與小說集同名的短篇小說〈童話已死〉中,終於瞥見這對愛侶接下來的境遇。〈童話已死〉並非這本短篇小說集唯一魅力十足的作品。在〈最後處理〉中,倫德維斯特也透露了自己過去在《斯德哥爾摩復活人》創造的那些角色人生的後續篇章。

倫德維斯特以過人的想像力,書寫愛與死亡,以及當兩者交會產生衝突時,能力有限的人類會採取的種種行動。

作者簡介:

約翰‧傑維德‧倫德維斯特 John Ajvide Lindqvist

瑞典人,生於一九六八年,成長於斯德哥爾摩郊區小鎮布雷奇堡(Blackeberg),從小夢想能闖出一番名堂。他曾是魔術師,還在北歐魔術牌技比賽中贏得第二名。之後成為喜劇脫口秀表演者長達十二年。後來轉戰進入劇作圈,寫出了膾炙人口的電視劇本《Reuter & Skoog》,並擁有多部舞台劇作。《血色童話》是他第一部小說,在瑞典造成轟動,二○○五年獲選為挪威的最佳小說獎,入選為瑞典電台文學獎,並於二○○八年榮獲「拉格洛夫文學獎」殊榮(Selma Lagerlöf Prize for Literature)。改編成電影《血色入侵》的劇本也由他親自撰寫。電影上映後,立刻引起國際間多方迴響,橫掃各大影展獎項,如二○○八年紐約翠貝卡影展最佳影片及最佳攝影、第四十一屆Sitges影展最佳歐洲奇幻電影、富川國際奇幻影展最佳導演、觀眾票選最佳影片、評審團大獎等四十多項大獎。好萊塢電影版《噬血童話》則由麥特‧李維斯(Matt Reeves)執導,克蘿伊‧莫蕾茲(Chloe Moretz)主演。

約翰‧傑維德‧倫德維斯特之後的作品皆獲得好評,被翻譯成多國語言。繼《血色童話》後,倫德維斯特也將與托瑪斯‧艾佛瑞德森再次攜手合作,將他的第三本長篇小說《靈異港灣》搬上大螢幕。

譯者簡介:

林羿君

台大外文系畢業,曾任出版社編輯,現為兼職譯者。

陳文怡(翻譯本書〈廷達洛斯獵犬〉篇)

法國蒙貝利耶三大劇場藝術系電影組碩士,曾任職出版社與雜誌社,現為專職譯者。

章節試閱

邊界

那男人一出現,媞娜便知道他有想藏的東西。隨著他一步步走近海關檢查站,她越來越確定。當他選擇「無須申報」的綠色通道,徑直走過她身旁時,她說:「對不起,可以請你停下來一會嗎?」她瞥了羅伯一眼,想確認他會協助處理。羅伯微微點頭。即將被逮的人可能會採取鋌而走險的手段,尤其若他們走私的東西會引來牢獄之災——就像這個男人。媞娜很肯定。

「可以請你把行李箱放在這裡嗎?」

那男人提起一個小箱子放到櫃臺上,解開鎖,打開箱子的上蓋。他對此習慣了,這並不奇怪,因為他有這樣的外表:稜角分明的臉孔,低窄的額頭,濃密眉毛之下一對眼窩深陷的小眼,落腮鬍加中長髮。他可能曾在一部動作片裡飾演一名俄羅斯職業殺手。

媞娜傾身靠向櫃臺的同時,按下了隱藏的警報鈕。她的直覺十分確定告訴她,這男人帶著違法物品,他可能攜有武器。她從眼角餘光看見雷夫和安德烈斯在通往裡面房間的門口就定位,正在觀看,並等待行動。

箱子裡裝的東西很少:一些衣物,一張路線圖和幾本賀寧.曼凱爾的犯罪小說,一副望遠鏡和一副放大鏡。還有一部數位相機。媞娜把相機拿起來做更仔細的檢查,但她的直覺認為,這部相機沒有問題。

就在行李箱的最底部,放著一個有蓋子的大金屬盒,其蓋子中間有個圓形的指針型計量表,一條電線從盒子側邊接過來。

「這是什麼?」她問。

「妳猜猜看,」那男人回答。他揚起眉毛,彷彿覺得這情況極為有趣。媞娜與他目光相遇。她在他眼中看見幾分欣喜自若的鎮定,那可能是以下兩種原因之一造成的:不是他瘋了;就是他確信,她不會找到他藏著的任何東西。

她甚至不需要考慮第三個選擇──他沒有東西要藏。她知道他有。

她在卡佩爾斯卡工作的唯一理由,是那裡離家很近。她原本可以在任何地方工作。全國各地的海關檢查站得知有大量違禁藥品正運送過來時,都會尋求她的協助。有時候她會去,在馬爾默或赫爾辛堡待個幾天,直到她發現那艘貨船為止,她也趁自己待在那裡的機會,指出一些走私香菸或偷渡人口的犯人。她幾乎從不出錯。唯一可能誤導她的情形,是如果有人攜帶某種不違法,但無論如何就是不想被發現的物品。

那通常是各式各樣的情趣用品,如娃娃、震動器、影片。在哥特堡,她曾攔下一名從英格蘭搭渡輪過來的男子,結果他的行李箱是裝了大量剛買的科幻小說:艾西莫夫、布萊伯利、克拉克三人的作品。行李箱在櫃臺上敞開時,那名男子緊張地站在那裡東張西望,當她瞧見他的教士領時,她闔上箱子,並祝福他有美好的一天。

三年前,她曾到美國監視位於美墨邊境的蒂華納的過境關口。她指出攜帶海洛因的五人──其中兩人藏在吞進肚子的保險套裡──而他們等待的貨物之後才實際抵達。

查獲三輛輪胎煞車鼓中空的卡車,運毒一千二百公斤,是十年來最大宗毒品案。她獲得諮詢費一萬美元作為報償;他們還提供一個職位給她,薪水是她在瑞典工作領到的五倍,但她拒絕了。

她在離開之前建議這項行動的主導者,可以調查一下他團隊裡的兩名成員。她幾乎能確定他們收受賄賂,協助海洛因運送。結果證明,她完全正確。

她原本可以藉由到世界各地執行臨時任務而成為千萬富翁,但美國的行程結束後,她拒絕了所有工作機會。她揭露的那兩名成員不僅產生高度焦慮,還對她發出威脅。為了安全起見,她待在海關總長身邊,跟著他到各地工作。知道得太多很危險,尤其是跟大筆金錢扯上關係。

所以她在卡佩爾斯卡安頓下來,從那裡花十分鐘就能到達她位在羅德曼瑟半島吉爾伯加鎮的住處。她初上任時,扣押案件的數量顯著上升,接著便下降,並持續下降。走私犯知道她在這裡工作,而卡佩爾斯卡現在被視為是個封鎖起來的港口。過去的幾年裡,她主要是處理烈酒走私,以及對付把類固醇塞進行李箱內襯中的怪異脫序投機者。

她的輪班時間每週更換,因此走私犯不會知道什麼時段要避開,而什麼時段可利用。

她沒有碰觸金屬盒子,指著它說:「這不是遊戲。那是什麼?」

「這是用來孵化幼蟲的。」

「你說什麼?」

那男人拿起盒子時,落腮鬍底下微微笑著,幾乎令人無法發覺。她現在看得到那條電線的末端是個普通的插頭。他打開蓋子。盒子內部用薄薄的隔牆劃分成四格。

「用來繁殖昆蟲,」他說,並舉起蓋子,指著計量表。「恆溫器、電力、熱度。變!昆蟲。」

媞娜點點頭。「那你為什麼有這種東西?」

那男人把盒子放回行李箱,聳聳肩。「這有犯法嗎?」

「沒有,我只是好奇。」

那男人傾身靠向櫃臺,低聲問她說:「妳喜歡昆蟲嗎?」

很不尋常的事情發生了。一股冷顫直下媞娜的背脊,她大概開始產生自己很擅長在別人身上察覺的那份焦慮。幸好這裡沒人能感覺到。

她搖搖頭說:「我想請你進來這裡一下,」她作手勢指向裡面的房間。「你可以暫時把箱子放在這裡。」

他們檢查他的衣物,檢查他的鞋子。他們搜遍他箱子裡的每一樣東西,還有箱子本身。他們什麼都沒找到。他們只在有合理理由懷疑的情況下,才被允許執行搜身。

媞娜請其他人離開房間。當他們獨處後,她說:「我知道你有藏著東西。是什麼?」

「妳怎麼能這麼肯定?」

在他配合一切要求之後,媞娜認為她應該得到誠實的回答。「我聞得出來。」

那男人放聲大笑。「原來如此。」

「你可能會覺得可笑,但是……」媞娜說。

那男人打斷她的話。「完全不會,這聽起來極為合理。」

「然後呢?」

他大大攤開雙手,朝身體比手勢。

「妳已盡可能對我做徹底檢查了。妳不能做任何更進一步的動作了。我說得對嗎?」

「對。」

「妳看吧。既然如此,我想請妳准許我離開。」

如果這件事任由媞娜決定的話,她會想把他拘留起來,監視他的一舉一動。但她沒有這麼做的合法理由。除此之外,畢竟還剩下一個選擇,那個不可能的第三個選擇。她有可能搞錯了。

她陪他走到門口,說了她必須說的話:「很抱歉造成你的不便。」

那男人停下來,轉身面向她。

「也許我們會再見面,」他說,而接下來的舉動實在是出乎意料,以致於她沒時間反應。他傾身向前,輕吻她的臉頰。他的鬍子粗糙,就在他的嘴唇碰到她之前,那些鬍鬚像柔軟的細針扎著她的皮膚。

她嚇了一跳,把他推開。「你到底是在搞什麼鬼啊!」

那男人防衛性地舉起雙手,彷彿表示他不會再做別的事,他說:「對不起。下次見了。」然後離開房間。他提起他的行李箱,走出入境大廳。

媞娜留在原地,注視他離去。

她那天提早結束工作返家。

那些狗一如往常以憤怒狂吠迎接她。她對牠們大吼時,牠們站在籬笆後方,頸背毛豎起,牙齒裸露。她厭惡牠們,她一向討厭狗,而唯一一個曾對她表示興趣的人偏偏就是個育犬師。

她認識羅藍的時候,他擁有的狗還僅限於一隻公種犬──一隻名叫「魔鬼」的比特犬,贏得過一些非法鬥犬比賽。羅蘭以五千克朗的價格,讓牠跟前途看好的純種母狗交配。

有了媞娜的小農場和金錢支援,他已能夠增加飼養量到兩隻公種犬、四隻母狗和五隻準備出售的小狗。其中一隻母狗是真正的冠軍犬,羅藍經常帶牠去參展和比賽,他在那些場合接洽新生意,也跟女人廝混。

這情況固定發生,已成為他們日常生活的一部分。媞娜不再過問這種事了。她聞得出什麼時候他有跟別的女人在一起,而且從沒責備過他。他只是伴侶,她沒有權利希求更多。

如果人生是座監獄,那麼人一生中有段片刻,會意識到圍牆的確切位置,意識到自由的邊界位在哪裡:會意識到是否有圍牆,是否有脫逃路徑。當年離開學校時的年終派對,對媞娜來說,是那些片刻裡的其中一個。

他們班上每個人都在租借的派對場地裡喝到醉醺醺之後,便驅車前往位於諾爾泰利耶的公園,想坐在草地上喝完剩下的酒。

媞娜以往在派對上總是感到不自在,因為通常到最後都會有人成雙成對。但今晚不會。在這場合是班級重要,這是他們最後一晚在一起,而她是團體裡的一部分。

當酒喝完了,而班上的笑話又搬出來說了最後一次之後,他們躺平在草地上,不想回家,不想說再見。媞娜喝得相當醉,以致於她在那段日子裡感覺到的第六感不再產生了。她只是團體裡的一份子,躺在那裡,拒絕長大。

這感覺很舒服,也令她感到害怕。酒精竟然是一種解決辦法。如果她喝得夠多,就會失去讓她與眾不同的能力。或許有某種藥物可以將它擋住,阻止她知道不想知道的事。

她正躺在那裡思考這些想法時,傑瑞拖著腳步走向她。當晚稍早,他在她的帽子裡寫下了:「我永遠不會忘記妳。妳的摯友傑瑞。」

他們一起製作過校刊,撰寫過數篇在全校流傳、被同學引用的作品。他們有共通的黑色幽默,都喜愛撰寫惡毒文章修理該教訓的老師。

「嗨。」他在她身邊躺下,把頭靠在手上。

「嗨,本尊。」她幾乎看見兩個他。傑瑞臉上的痘痘漸漸消失,變得模糊不清,他在半黑暗中看起來幾近迷人。

「媽呀,我們玩得真是開心。」他說。

「嗯。」

傑瑞緩緩點頭,點了好久。他的雙眼在眼鏡後方閃閃發亮,眼神渙散。他嘆了口氣,並調整姿勢以便盤腿坐著。

「有件事……有件事我一直想對妳說。」

媞娜把雙手放在肚子上仰望繁星,星光如針,刺穿樹葉而下。

「噢?」

「就是……呃……」傑瑞伸手摸臉,試圖阻止自己繼續口齒不清。「我想說的是,我喜歡妳。我的意思是,妳知道的。」

媞娜等待著。她原以為自己想小便,但現在她瞭解,那是種刺痛的感覺。一條溫暖的神經在先前意想不到的地方顫動著。

傑瑞搖搖頭。「我不知道該怎麼……好吧。既然我們……既然我們可能不會再見面,我就把話說出來,因為我想讓妳知道我的感覺。」

「好。」

「事情是這樣的。我覺得妳真是個很棒的女孩。而我真希望……這就是我想說的……我真希望自己能遇見一個完全像妳一樣,但長得跟妳不一樣的人。」

那條神經停止顫動,漸漸冷卻下來。雖然她不想聽答案,但她還是開口問了。

「什麼意思?」

「呃……」傑瑞的手重重拍在草地上。「他媽的,拜託,妳知道我的意思。妳是……妳是這樣一個超棒的女孩,跟妳在一起很開心。我……噢,管他去死。我愛妳,我真的愛妳。好了。我說出來了。但就是……」他又重重拍打草地,這次更加無奈。

媞娜幫他把話說完。「但就是我太醜了,所以無法跟我交往。」

他伸手去拉她的手。「媞娜,妳千萬不要……」

她站起來。雙腿站得比她預期的平穩。她低頭看著仍坐在草地上朝她伸手的傑瑞,然後說:「我沒有。你怎麼不去照照他媽的鏡子,看看自己的模樣。」

她大步走開。直到她確定沒人看見,而傑瑞也沒有跟過來時,才允許自己癱倒進灌木叢中。樹枝劃傷她的臉,劃傷她裸露的雙臂,最後將她包圍。她縮起身體,把雙手按在臉上。

最傷人的是,他一直試圖不去傷害她。他說了對她能說的最大讚美。

她就這樣待在她多刺的繭中哭泣,直到淚水流乾。沒有門,沒有出口,她的身體甚至算不上是座監獄,比較像是鳥籠,在裡頭完全無法坐著、站立或躺下來。

邊界

那男人一出現,媞娜便知道他有想藏的東西。隨著他一步步走近海關檢查站,她越來越確定。當他選擇「無須申報」的綠色通道,徑直走過她身旁時,她說:「對不起,可以請你停下來一會嗎?」她瞥了羅伯一眼,想確認他會協助處理。羅伯微微點頭。即將被逮的人可能會採取鋌而走險的手段,尤其若他們走私的東西會引來牢獄之災——就像這個男人。媞娜很肯定。

「可以請你把行李箱放在這裡嗎?」

那男人提起一個小箱子放到櫃臺上,解開鎖,打開箱子的上蓋。他對此習慣了,這並不奇怪,因為他有這樣的外表:稜角分明的臉孔,低窄的額頭,濃密...

目錄

邊界

山丘上的村落

晝夜等長

看不見就不存在

代課老師

永恆的/愛

在音樂響起時擁抱你

梅根

紙牆

最終處置

廷達洛斯

童話已死

後記

邊界

山丘上的村落

晝夜等長

看不見就不存在

代課老師

永恆的/愛

在音樂響起時擁抱你

梅根

紙牆

最終處置

廷達洛斯

童話已死

後記

2016/11/27

2016/11/27 2016/10/30

2016/10/30