廢墟幾無例外,皆是當代歷史中的政治暴力造成的。

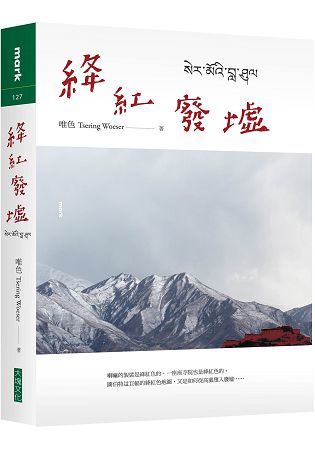

喇嘛的袈裟是絳紅色的,一座座寺廟也是絳紅色的。

圖伯特這巨幅的絳紅色地圖,又是如何從高處墮入廢墟……

喇嘛的袈裟是絳紅色的,一座座寺廟也是絳紅色的。

圖伯特這巨幅的絳紅色地圖,又是如何從高處墮入廢墟……

◆「我的喇嘛/今生真短/想起多少人的一生/比今生更短/佇立喜德廢墟/目睹盛景幻滅/是不是如生命的盛景/其實在消逝/隨波逐流啊/我們隨波逐流/拉薩愈來愈遠/拉薩愈來愈遠」──本書作者,唯色

◆面對朝思暮想的故土,唯色延續《看不見的西藏》的圖像散文風格,以故事為主,娓娓敘述這張巨幅的絳紅色地圖,如何從高處墮入廢墟的苦難命運。

◆唯色的寫作理念:寫作即流徙;寫作即祈禱;寫作即見證。

***

以批判威權著稱於世的學者薩依德(Edward Said)說過:「你對帝國主義所知道的事情之一,就是土著沒有地圖,白人有地圖。」意思是,原住民沒有地圖,而殖民者卻有地圖。法國藏學家石泰安(R. A. Stein)則在《西藏的文明》一書中寫道:「藏族文明肯定會有自己的地圖,但卻不一定使用西方的紀實方法。古代的西藏地圖更傾向於『表意性』的說明和對重要特徵的展現;藏族的地圖經常比地形學地圖能更加清晰地描述精神和文化的關係,並植入大量宗教和占卜的主題。」

本書作者唯色在這本書裡,把整個圖伯特(西藏)看作是一幅絳紅色的地圖。因為喇嘛的袈裟是絳紅色的,一座座寺院也是絳紅色的……她這樣寫道:「在一幅從前繪製著色的拉薩全貌圖上,不算那些零零星星的白房紅廟,在整座為河流和樹木圍繞的城廓之內,只有兩大部分:高踞於山巔之上、有著『火舌般的金色屋頂』和千扇紅框窗戶、數百級迂迴階梯的法王之宮—─布達拉宮,以及右邊仿若壇城之狀的大昭寺,大昭寺的周圍是一群如螞蟻般大小、來自遠方的商賈。這幅具有西藏傳統繪畫風格的拉薩之圖,全然是一個在寫實的基礎上加以抽象化的二度平面空間,美若仙境,其實仙境也不過如此……」

對於她深深熱愛的故土家鄉,唯色是這麼看待西藏:「一個探險者的誕生往往始於地圖上的旅行。而且,我還是一個……浪漫的……朝聖者,熱中於憑藉幾枝彩色水筆的引導,以拉薩為中心,在各種比例化的地圖上呈放射狀游弋,把每一個地名、每一種圖例、每一串數字都看作是打開或眺望西藏的鑰匙或望遠鏡,並到處添加上螞蟻般大小、象徵那些神聖之處的符號。」

本書延續《看不見的西藏》的圖像散文與詩歌風格,以故事為主,娓娓敘述這張巨幅的絳紅色地圖,如何從高處墮入廢墟的真實命運。

![塔木德:猶太人的致富聖經[修訂版]:1000多年來帶領猶太人快速累積財富的神祕經典 塔木德:猶太人的致富聖經[修訂版]:1000多年來帶領猶太人快速累積財富的神祕經典](https://media.taaze.tw/showLargeImage.html?sc=11100697818)