| FindBook |

有 12 項符合

蒙古騎兵在西藏揮舞日本刀的圖書 |

|

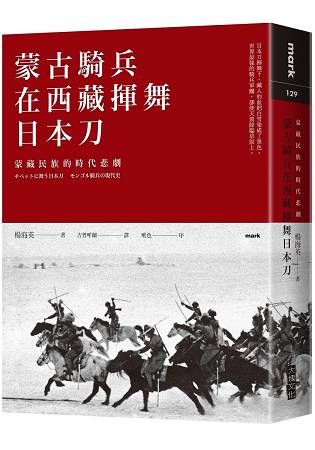

蒙古騎兵在西藏揮舞日本刀:蒙藏民族的時代悲劇 作者:楊海英 / 譯者:吉普呼蘭 出版社:大塊文化出版股份有限公司 出版日期:2017-03-31 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

頭髮花白的老兵們,還是鼓起勇氣整齊地站在昔日日系教官的面前。或許他們心中認為,在經歷了如「天罰」般的中國人的文化大革命洗禮後,他們的罪孽已經被洗清了。

「在戰場上只要能巧妙地配合使用自己的力量、戰馬的勢頭以及日本刀的利刃,就能輕易取敵人首級。不能胡亂舞刀,要用巧勁。這需要與生俱來的才能」。從日本士兵學會了武士手法和掌握近代軍事戰略的蒙古騎兵,在日本戰敗後夢想著與北蒙古成為統一國家,卻因大國之間擅自簽訂的《雅爾達協議》而遭分裂。1958年,中共號召蒙古騎兵參加青藏「剿匪平叛」,無數西藏人因而遭到屠殺,煽動了兩族對立,落入中國「以夷制夷」的陷阱。文革期間,蒙古騎兵幾乎全部遭到肅清,被殺害的蒙古人超過十萬,這段歷史被他們自視為殲滅西藏人的天罰,亦意味著對民族自決權宣告了死刑。

南蒙古出身的作者,以多視角的歷史觀及實地調查的第一手資料,再現這段以「日本洋刀」和「騎兵」編織的西藏人和蒙古人的時代悲劇。

得獎紀錄

2015年第十屆樫山純三大獎

2016年日本「國家基本問題研究會」獎

本書重點

*由日本洋刀與騎兵交織出蒙古與西藏民族的悲劇,打破不能觸及的歷史禁區。

*成吉思汗的戰術是如何經過歐洲人和日本人改良後,輾轉由現代蒙古騎兵所繼承,成為一支世界最強的騎兵軍團?

*滿洲國的蒙古青年如何借助日本的軍士訓練,夢想實現蒙古的復興,力求掙脫殖民者的統治,以踏上民族自決之路?

*蒙古騎兵如何落入中共「以夷制夷」的陷阱,成為中國的傭兵殺害了無數西藏人。這段歷史一直是被中共掩蓋,更被蒙古人引以為恥。

名人推薦

不只是一部悲懺之書,它更是一部悼亡之書——悼亡為追求民族自決而玉石俱焚的蒙古騎兵。——唯色

作者簡介

楊海英

1964年出生於南蒙古鄂爾多斯高原。蒙古名字俄尼斯.朝格圖,蒙譯日文名大野旭。畢業於北京第二外國語學院日本語系後,留校任助教。1989年赴日留學。修完國立民族學博物館綜合研究大學院的博士課程,獲博士(文學)學位。文化人類學專業。現為日本靜岡大學人文社會科學部教授。本書是作者榮獲第十四屆司馬遼太郎大獎的《沒有墓碑的草原:內蒙古的文革大屠殺實錄》(八旗文化)後,推出的又一部紀實文學全新力作。

主要著作:

《續 沒有墓碑的草原——內蒙古文化大革命.大屠殺實錄》(岩波書店,2011)

《作為殖民地的蒙古——中國的官制國家主義與革命思想》(勉誠出版,2013)

《在中國與蒙古的夾縫間——烏蘭夫民族自決未竟之夢》(岩波書店,2013)

《蒙古和伊斯蘭式的中國》(文藝春秋.文春學藝叢書,2014)

《種族滅絕大屠殺與文化大革命——內蒙古的民族問題》(勉誠出版,2014)

《日本陸軍與蒙古》(中央公論新社,中公新書2348,2015)

|