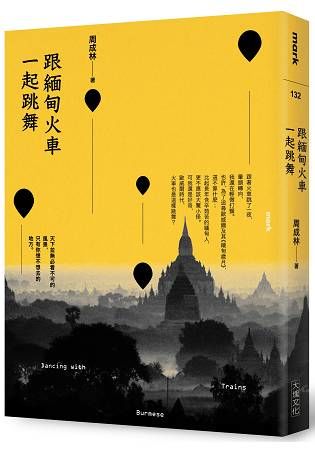

圖書名稱:跟緬甸火車一起跳舞

{縝密的在地考察、犀利的旅人之眼、雕刻刀般的文筆}

天下並無必看不可的風景,只有你想不想去的地方。

「不同於長居某處,旅行要義在於流動。

這個流動過程,讓你不斷遇到人和事。

它們難免浮淺,但是好比一幅拼圖,

讓你慢慢看到整體。」

第11屆華語文學傳媒大獎提名散文集《考工記》作者──

【周成林】最新南亞人文旅行散記

◆「跟著火車跳了一夜,暈頭轉向,我還在輕微打顫。

也許,為了追尋歐威爾及其《緬甸歲月》,這不算什麼;

比起長年含辛茹苦的緬甸人,更不應該大驚小怪。

可我還是好奇,歐威爾時代,火車也是這樣跳舞?」

「不只一次,我告訴這趟旅行遇到的諸多西方旅伴:前幾年來緬甸或許太早,過幾年又怕太遲,現在來,或許正是時候。」──周成林(獨立作家、譯者、旅行者)

◆作者把所見所聞訴諸生動精細的文字,就像一幅講究細節而又趣味盎然的拼圖,小中見大,堪稱華文世界旅行文學的精品。

◆作者周成林為《愛與希望的小街》作者,毛姆《客廳裡的紳士》、《時光中的時光:塔可夫斯基日記》、《奈波爾傳》譯者

一九八八年八月八日,仰光學生反抗軍人獨裁的示威遭到殘酷鎮壓。隨後一個月,緬甸各地成千上萬民眾上街要求民主自由,當局出動軍隊,三千多名學生、僧人和平民死在軍人政權的槍下。這是緬甸現代歷史最慘痛的記憶,但是它讓世人知道美麗而無畏的翁山蘇姬,也為二十多年後的「緬甸之春」播下無數種子。

《跟緬甸火車一起跳舞》,是中國獨立作家和旅行者周成林這幾年兩度前往緬甸旅行數月的詳實記錄,但非追趕時效的新聞報導,亦非枯燥乏味的政經解析,而是對「緬甸之春」的冷靜觀察和切身體會。從威權統治步向民主自由,與世隔絕將近半個世紀,古老佛國緬甸正在慢慢轉變。作者把所見所聞訴諸生動精細的文字,就像一幅講究細節而又趣味盎然的拼圖,讓您小中見大,堪稱華文世界旅行文學的精品。

本書並收錄作者近年在印度和柬埔寨等國的旅行文字,多從歷史與現實的交織點切入,以寬廣視角和敏銳眼光,觀照這些國度的諸多變遷與現狀,譬如尋訪赤柬領袖波爾布特在柬、泰邊境最後藏身的叢林小屋和焚化地,感受鼓吹民族主義的印度總理穆迪上台後的面子工程,親歷流亡印度的西藏精神領袖達賴喇嘛在達蘭薩拉的法會……每一篇章,從內容到文字,值得讀者細細體會。

作者簡介

周成林

獨立作家、譯者、旅行者。一九六六年出生於四川成都。早年做過工人、眼鏡店驗光師、省政府賓館客房服務生和培訓幹事。後在澳門和深圳工作和居住十年。

二○○一年開始寫作和翻譯,作品發表於《萬象》、《南方都市報》、《財新週刊》、《民主中國》、《騰訊大家》等海內外報刊或網路媒體。著有非虛構文集《考工記》、《愛與希望的小街》、《就當童話讀吧》,譯作有毛姆《客廳裡的紳士》、《時光中的時光:塔可夫斯基日記》和《奈波爾傳》等。

二○一三年,因為《考工記》一書,周成林入選《南方都市報》主辦的第十一屆華語文學傳媒大獎「年度散文家」五人提名(其他入選者為:劉亮程、李娟、梁鴻、野夫),提名理由為:「《考工記》是周成林第一部結集出版的散文……篇幅不長,卻帶給人一種真實的沉重,這是上世紀八○年代普通人生命中的沉重,充滿了家庭關係的殘酷、瑣屑生活的不堪和受命運擺布的無奈,就是看不到一個光明的結局。作者冷峻的筆調讓人很難帶著輕鬆愉快的心態來閱讀本書,但這種沉重亦會讓人安心,即使天地不仁,也要在這世間求生。」