冬日的曝書亭非常安靜,人們三三兩兩地,或靜坐在六峰亭、曝書亭一隅,或閒走在娛老軒、潛采堂門前,或駐足在醧舫的牆邊。這個溫暖的冬日,我們走在小園的石板路上。想起幾百年前日日走在這條石板路上的庭園主人朱彝尊,他曾經非常自豪地說:「擁書八萬卷,足以豪矣。」潛采堂便是他的藏書樓,而曝書亭正是他曬書的地方。

朱彝尊,清初著名學者和詩人,被尊為「一代文宗」。他字錫鬯,號竹垞,晚號小長蘆釣魚師,又號金風亭長。朱彝尊出生在一個破落的書香之家,曾祖父朱國祚為明代狀元,官至戶部尚書兼武英殿大學士,這是朱氏最顯赫的一代。到了朱彝尊父親那一代,家道已經中落,但朱彝尊鍾愛讀書,某年大旱,家中無以舉炊,卻依然書聲朗朗。他自小在叔父的指導下棄八股而習《左傳》、《楚辭》、《文選》等,由此打下了古文的堅實基礎。

朱彝尊出生於嘉興碧漪坊,青年時期因避兵亂而四處遷棲,梅會裡是幾度搬遷後的結果。

梅會裡,今嘉興王店鎮,鎮名的來歷與五代時期一個名叫王逵的人有關。王逵官至工部尚書,因不滿官場黑暗而辭官隱居於此,志書上說:「自逵構屋於梅溪,聚貨貿易,因名王店。」又「鎮遏使王公逵居此,環植梅花,故稱梅裡」。市河梅溪沿主街流入長水塘。王店以「梅」冠名的雅稱就有梅裡、梅會、梅匯、梅會裡、梅溪、梅花溪等。和梅花一樣,王店是一個風雅之所在,這當然還因為,此處有一個曝書亭。曝書亭雖則是一個普普通通的亭子,但曝書亭又豈是一個普普通通的亭子,從文化意義上說,它早已成為一種象徵,生生不息地影響後來者。清代學者馮登府在〈重修曝書亭記〉中說:曝書亭蓋「棲魂魄於此,千秋之名,身後之事,繫於一亭焉。」 繼而又有「梅裡,詩海之一波也……」的讚譽,這是對朱彝尊和梅裡的推崇。今天的嘉興地方報《南湖晚報》,「曝書亭」一欄目歷史已久,其文章總是充滿了濃郁的地方人文色彩。

朱彝尊在41歲那年買宅於鄰,因宅西有竹,乃至後來他以「竹垞」 自號。梅裡的悠悠長水,牽動著詩人的心。多年之後他客居北京郊外,倩畫家曹次嶽畫《竹垞圖》長卷,朱彝尊當時為此而作〈百字令‧索曹次嶽畫竹垞圖〉詞一闋。又經數年,因劾落職,引疾歸田的朱彝尊將此詞書於卷端,並題跋語於其後,說「因付裝池,並書前闋,以要和者」,於是乎出現了文壇高手相繼和詞的一時盛況。康熙三十五年(1696)朱彝尊68歲,始築曝書亭於所居荷花池南,為此他寫了〈曝書亭偶然作〉九首詩。曝書亭呈正方形,北簷下的「曝書亭」三字為清初文學家嚴繩孫所書。亭子北面兩青石柱上鐫刻杜甫詩、汪楫書、阮元摹的楹聯:「會須上番看成竹,何處老翁來賦詩。」「上番」是四川方言,指植物不斷成長。此聯還真適合曝書亭的意境。朱彝尊一生愛竹,每徙,必選有竹之地居之。如今,曝書亭南一大叢翠竹勁秀挺拔,竹葉翻飛間,曾有多少詩意在湧動。

| FindBook |

有 5 項符合

嘉禾流光:追尋嘉興文化名人的足跡【世紀映像叢書62】的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 180 |

中文書 |

$ 190 |

中文現代文學 |

$ 211 |

歷史人物 |

$ 216 |

人物群像 |

$ 216 |

社會人文 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

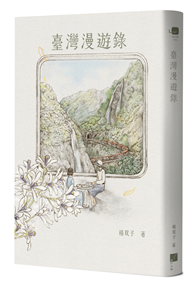

圖書名稱:嘉禾流光:追尋嘉興文化名人的足跡【世紀映像叢書62】

中國有一半的文人在浙江,浙江有一半的文人在嘉興。千年運河流過這座美麗的古城,馬家?文化、崧澤文化、良渚文化在這裏異彩紛呈。夢之儀熱愛這片土地,她背起行囊、一次次走進一座座滄桑故居,在濃郁的人文氣息裏,與前人進行心靈的對話,且用她細膩的筆觸,詩般的語言,向您傾訴著她切身的體悟,吳鎮、朱彝尊、沈曾植、王國維、茅盾、徐志摩、豐子愷、巴金等一個個大寫的「人」字,一座座文史的豐碑,隨著夢之儀深情的眼神,向你走來……

作者簡介:

夢之儀,本名浦雅琴,浙江嘉興市作協會員、上海巴金研究會會員。文章先後在《浙江日報》、《大連日報》、《文匯報》、《人物》、《江南》、《西湖》、《巴金研究集刊卷三》、《新文學史料》等報刊書系上發表。

章節試閱

冬日的曝書亭非常安靜,人們三三兩兩地,或靜坐在六峰亭、曝書亭一隅,或閒走在娛老軒、潛采堂門前,或駐足在醧舫的牆邊。這個溫暖的冬日,我們走在小園的石板路上。想起幾百年前日日走在這條石板路上的庭園主人朱彝尊,他曾經非常自豪地說:「擁書八萬卷,足以豪矣。」潛采堂便是他的藏書樓,而曝書亭正是他曬書的地方。

朱彝尊,清初著名學者和詩人,被尊為「一代文宗」。他字錫鬯,號竹垞,晚號小長蘆釣魚師,又號金風亭長。朱彝尊出生在一個破落的書香之家,曾祖父朱國祚為明代狀元,官至戶部尚書兼武英殿大學士,這是朱氏最顯赫的一...

朱彝尊,清初著名學者和詩人,被尊為「一代文宗」。他字錫鬯,號竹垞,晚號小長蘆釣魚師,又號金風亭長。朱彝尊出生在一個破落的書香之家,曾祖父朱國祚為明代狀元,官至戶部尚書兼武英殿大學士,這是朱氏最顯赫的一...

»看全部

目錄

目次

序(周立民)

梅花翠竹伴清風──吳鎮故里梅花庵

朱彝尊與曝書亭──朱彝尊故居

大師匆匆而過的身影──沈曾植故居

最是人間留不住──王國維故居

烏鎮:文風郁郁孕茅盾──茅盾故居

一個想飛的詩人──徐志摩故居

紅了櫻桃,綠了芭蕉──豐子愷故居

巴金祖籍拾遺──巴金李家祠堂

魂繫南北湖──黃源藏書樓

天涯歸客陳學昭──陳學昭舊居

鐘聲送盡流光──錢君匋舊宅

才子佳人 柴米夫妻──朱生豪、宋清如故居

小鎮上的陽波閣──江蔚雲故居

人和土地,哪個更傳奇──史念情牽新埭

人文西塘──文化西塘的一鱗...

序(周立民)

梅花翠竹伴清風──吳鎮故里梅花庵

朱彝尊與曝書亭──朱彝尊故居

大師匆匆而過的身影──沈曾植故居

最是人間留不住──王國維故居

烏鎮:文風郁郁孕茅盾──茅盾故居

一個想飛的詩人──徐志摩故居

紅了櫻桃,綠了芭蕉──豐子愷故居

巴金祖籍拾遺──巴金李家祠堂

魂繫南北湖──黃源藏書樓

天涯歸客陳學昭──陳學昭舊居

鐘聲送盡流光──錢君匋舊宅

才子佳人 柴米夫妻──朱生豪、宋清如故居

小鎮上的陽波閣──江蔚雲故居

人和土地,哪個更傳奇──史念情牽新埭

人文西塘──文化西塘的一鱗...

»看全部

商品資料

- 作者: 夢之儀

- 出版社: 秀威資訊 出版日期:2010-10-01 ISBN/ISSN:9862215941

- 語言:繁體中文 適讀年齡:18歲以上 裝訂方式:平裝 頁數:184頁

- 類別: 中文書> 歷史地理> 歷史人物

|