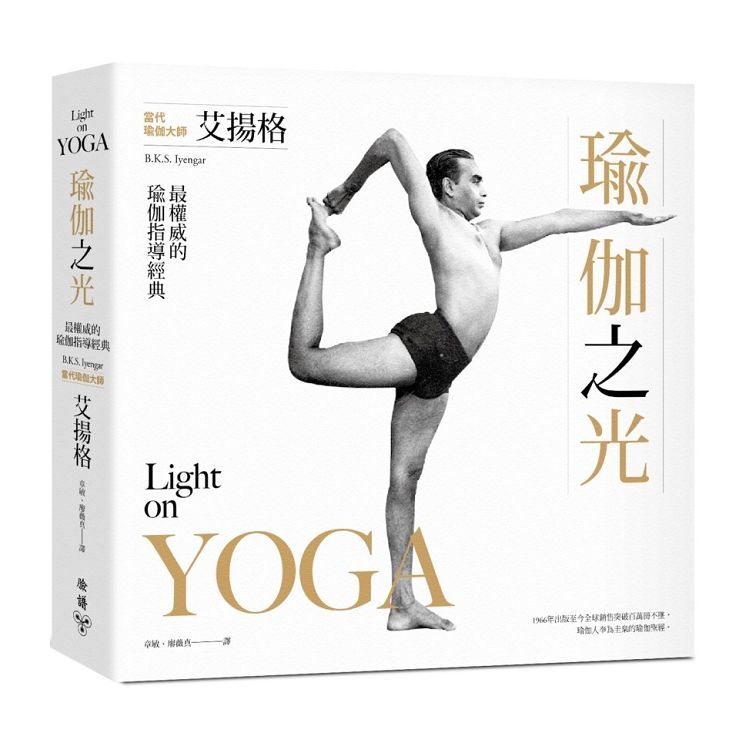

「只有通過瑜伽之鏡,人才能從中感受到自身。」

1966年出版至今全球銷售突破百萬冊不墜

當代瑜伽大師──艾揚格

最權威的瑜伽指導經典

1966年出版至今全球銷售突破百萬冊不墜

當代瑜伽大師──艾揚格

最權威的瑜伽指導經典

艾揚格(B.K.S. Iyengar, 1918-2014)師承現代瑜伽之父奎師那阿闍梨,

是將瑜伽推廣至當代世界的重要推手,

而本書是艾揚格一生中最重要的瑜伽指導全書,

是他每天長達10小時、不間斷修練35年後的思想精華,

深入淺出地闡述每個體位法動作及呼吸調息法的知識與需求,

並由艾揚格本人親自示範動作,

完整呈現大師對於瑜伽的追求與修練成果。

全書內容包括──

.艾揚格親自闡述瑜伽的起源、精要與哲理。

.200個體位法的完整步驟、技巧與功效說明,搭配592幅大師親自示範照片,幫助練習者清楚掌握細節。

.鎖印法、淨化法與呼吸調息法的技巧、功效與注意事項。

.針對初級、中級、高級的練習者,提供不同階段性的訓練方式指引。

.提供300周的瑜伽鍛鍊計畫,並針對不同病症給予養身體位法建議。

.書末附有詳盡體位法與瑜伽相關梵文詞彙對照表及索引。

▍艾氏瑜伽(Iyengar Yoga)

艾氏瑜伽是艾揚格將瑜伽科學化與醫學化,發展出正確調整身體位置──「順位」(alignment)的一種哈達瑜珈。

艾氏瑜伽教學風格嚴謹,要求身體對稱、平衡、能量貫通,並開創使用各式輔具來提升練習的精準度,其獨特的輔助瑜伽體系能改善個人身心上的種種問題,使身體朝正確健康的方向發展。

艾揚格深信,體位法不單只是對身體的練習,並涵蓋了整個瑜珈八肢的修行之路,而使個人的身心靈臻於完善。

是將瑜伽推廣至當代世界的重要推手,

而本書是艾揚格一生中最重要的瑜伽指導全書,

是他每天長達10小時、不間斷修練35年後的思想精華,

深入淺出地闡述每個體位法動作及呼吸調息法的知識與需求,

並由艾揚格本人親自示範動作,

完整呈現大師對於瑜伽的追求與修練成果。

全書內容包括──

.艾揚格親自闡述瑜伽的起源、精要與哲理。

.200個體位法的完整步驟、技巧與功效說明,搭配592幅大師親自示範照片,幫助練習者清楚掌握細節。

.鎖印法、淨化法與呼吸調息法的技巧、功效與注意事項。

.針對初級、中級、高級的練習者,提供不同階段性的訓練方式指引。

.提供300周的瑜伽鍛鍊計畫,並針對不同病症給予養身體位法建議。

.書末附有詳盡體位法與瑜伽相關梵文詞彙對照表及索引。

▍艾氏瑜伽(Iyengar Yoga)

艾氏瑜伽是艾揚格將瑜伽科學化與醫學化,發展出正確調整身體位置──「順位」(alignment)的一種哈達瑜珈。

艾氏瑜伽教學風格嚴謹,要求身體對稱、平衡、能量貫通,並開創使用各式輔具來提升練習的精準度,其獨特的輔助瑜伽體系能改善個人身心上的種種問題,使身體朝正確健康的方向發展。

艾揚格深信,體位法不單只是對身體的練習,並涵蓋了整個瑜珈八肢的修行之路,而使個人的身心靈臻於完善。