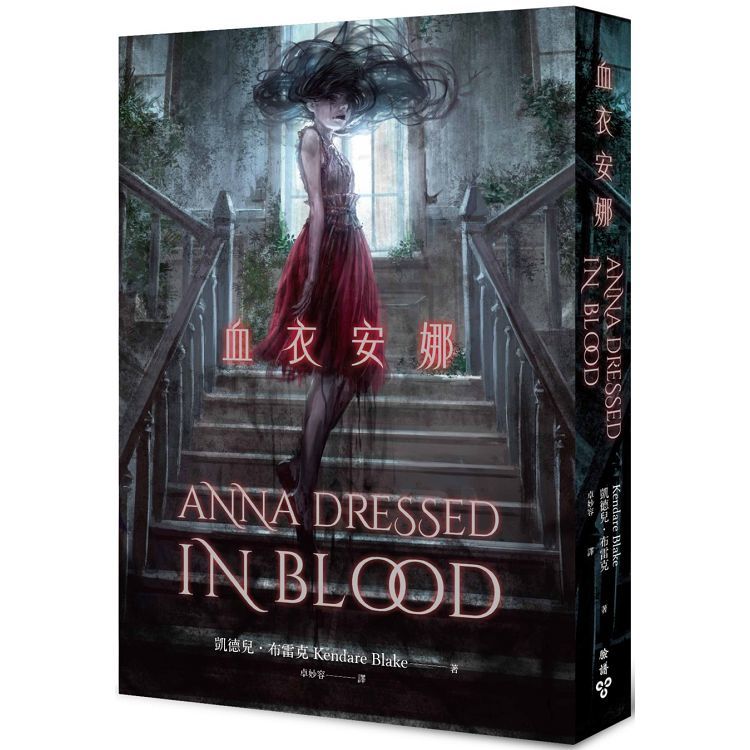

──死亡不是命運的阻礙,而是我與妳相遇的機會──

《幽影王冠》作者驚豔全美的超自然愛情驚悚小說

●榮獲六大最佳小說獎、售出15國版權、Goodreads好讀網超過30,000名讀者滿分評價

●改編電影將由《暮光之城》作者史蒂芬妮‧梅爾監製

她,被詛咒和怒火纏身的亡魂,六十年來殺死無數活人

他,身負使命的亡靈殺手,前往各地狩獵作祟鬼魂

他本該親手將盤桓鬼屋的她送往地獄,

卻發現自己對眼前恐怖又美麗的死亡化身,產生前所未有的感情……

十七歲少年卡斯是個亡靈殺手。

三年前,他的父親在一次獵鬼任務中不幸遇害,只留下一柄魔法儀式匕首。卡斯繼承父業,跟隨祕密委託與靈異傳說奔波各地,獵殺四處作亂、危害活人的鬼魂,過著沒有朋友、沒有安穩未來的生活。他從不自視為英雄,心中只有一個目標:總有一天要回去消滅害死他父親的惡靈。

這一次,為了獵殺被當地人稱為「血衣安娜」的少女亡魂,卡斯和身為藥草女巫的母親搬到新的城市。他原本以為這次的任務就像以前一樣:搬家、追捕、下手、離開,卻發現「血衣安娜」是個被咒語和冤屈怒火纏身的女孩。她在六十年前慘遭割喉謀殺,身上的白裙永遠滴著她垂死時流出的鮮血,只要有人膽敢靠近她的房子,就會被她殺害,為鬼屋再添一名冤魂。

卡斯潛入鬼屋追查線索時,因為新伙伴貿然插手而行跡敗露,憤怒的安娜在他眼前將一名少年撕成碎片。卡斯以為自己也會喪命,但不知道為什麼,在最後一刻,她沒有下手;而他,原本該將安娜送回死者該去的地方,卻發現自己不由自主受到她的恐怖與美麗吸引……

【好評推薦】

《血衣安娜》是個錯綜複雜的陰森故事。書中的英雄以獵殺亡魂為天職,卻又不能自已地愛上了亡魂。

——《骸骨之城》作者卡珊卓拉.克蕾兒

這是個男孩遇見女孩的故事:只不過男孩是個偏執且奮不顧身的亡靈殺手,一心想要為父報仇;女孩卻是個與命喪她手下的亡靈一同被囚禁在故居的殺人惡鬼。不用說,卡斯和安娜是我現在最喜歡的一對。

——《咒術家族》作者荷莉‧布萊克

令人毛骨悚然,卻又悲傷浪漫。《血衣安娜》絕對不是一般的鬼故事,『她』令人無法自拔、讓讀者無法呼吸,讀完最後一頁後還遲遲無法從中抽離。

——美國國家公共廣播電台(NPR)

畫面感十足、令人讚嘆!布雷克將鮮血和羅曼史結合得恰到好處,絕對能吸引《暮光之城》的粉絲群。

——《書單》(Booklist)

從第一句就緊緊抓住讀者。這本小說充滿了機智和恐怖,絕對會吸引讀者一路翻到最後,停不下來。

——浪漫時潮書評網(RT Book Reviews)

我根本把自己黏在書頁上了。

——超自然書評網(Paranormal Book Reviews)

令人驚豔的原創性、娛樂性十足!絕對能擠身最佳恐怖小說之列。我們要看續集!

——《科克斯書評》(Kirkus Review),星級評論

這是本非常有娛樂性的小說——節奏緊湊、和《向達倫》一樣恐怖、充滿令人愉快的機智諷刺,以及又苦又甜的浪漫愛情。

——我愛這本書!書評App程式(We Love This Book)

《血衣安娜》是我最喜歡的小說之一。它完全符合我的期待﹕炫麗、血腥、令人心碎、無情卻又精彩刺激到了極點。正是我等不及要一睹為快的好書!

——寇特妮.艾莉森.穆特(Courtney Allison Moulton),《天使之焰》(Angelfire)作者

我愛卡斯!他存在的世界是這麼萬分逼真,栩栩如生。做好開燈睡覺的心理準備,因為這本書不僅有牙齒,而且是超級鋒利的那種。

——史黛西.康德(Stacey Kade),《女鬼與哥德少年》(The Ghost and the Goth)作者

作者凱德兒.布雷克的寫作就像特技表演,精準無畏,讓讀者屏息期待下一段表演。她的作品是個奇蹟。

——安.阿吉雷(Ann Aquirre),《絕境三部曲》作者

今年最佳青少年小說書單之一!超棒又獨特的角色!……為了繼續往下看,我等不及要衝回家了!

——美國亞馬遜TOP500最佳書評家Christina (Ensconced in YA)

凱德兒.布雷克讓我連聲讚嘆:「哇天啊!」如果她看得到這則書評的話……拜託續集寫快一點!

——美國亞馬遜試讀本專屬會員Derrick Dodson

我非常享受閱讀這本小說:文筆絕佳、令人毛骨悚然卻又放不下書。

——美國亞馬遜TOP1000最佳書評家K.Sozaeva

我被這本小說的美麗和恐怖完全吸進去了……令人無法自拔。

——電子書癡書評網(KindleObsessed.com)

鮮明又真實的故事。

——英國書袋書評網(Bookbag)

| FindBook |

有 8 項符合

血衣安娜(全新唯美插畫書封版)的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 2 則評論,查看更多評論 |

|

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 130 |

二手中文書 |

$ 253 |

推理 / 驚悚小說 |

$ 253 |

驚悚/懸疑小說 |

$ 253 |

小說 |

$ 253 |

西洋驚悚/恐怖小說 |

$ 253 |

歐美推理小說 |

$ 272 |

小說/文學 |

$ 282 |

中文書 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來

圖書名稱:血衣安娜(全新唯美插畫書封版)

內容簡介

作者介紹

作者簡介

凱德兒‧布雷克Kendare Blake

英國北倫敦密德薩斯大學(Middlesex University)文學創作藝術碩士。她住在美國華盛頓州,自幼便立志成為作家,喜歡看恐怖小說、欣賞希臘神話、生紅肉,還有素食主義。她曾發表數篇超自然奇幻短篇故事,活躍於各種類型寫作社群。她的長篇小說《血衣安娜》甫推出即獲得各大書評媒體讚賞、好評不斷,獲獎眾多,出版翌年即由《暮光之城》作者史蒂芬妮.梅爾迅速搶下電影版權,並親自擔任製片人,續集《血衣安娜完結篇:噩夢少女》同樣受到讀者歡迎。稍後,布雷克推出挑戰史詩奇幻的華麗轉型之作《幽影王冠》系列,亦登上眾多暢銷排行榜、由好萊塢一線製片公司籌拍改編電影。

相關著作:《幽影王冠II:血王座》《幽影王冠II:血王座【博客來獨家黑蝕╳爍光雙書衣,限量作者簽名&典藏書籤組】》《幽影王冠》《幽影王冠【博客來獨家暗湧╳流金雙書衣,限量作者簽名&典藏L夾】》《血衣安娜》

譯者簡介

卓妙容

臺灣大學會計系畢業,美國密西根州立大學企管碩士。曾任職矽谷科技公司財務部十餘年。譯有《打造暢銷書》、《金融吃人魔:如何與高風險市場共舞》、《美人心機》、《百分之七的溶液》等書。

繪者簡介

可樂

凱德兒‧布雷克Kendare Blake

英國北倫敦密德薩斯大學(Middlesex University)文學創作藝術碩士。她住在美國華盛頓州,自幼便立志成為作家,喜歡看恐怖小說、欣賞希臘神話、生紅肉,還有素食主義。她曾發表數篇超自然奇幻短篇故事,活躍於各種類型寫作社群。她的長篇小說《血衣安娜》甫推出即獲得各大書評媒體讚賞、好評不斷,獲獎眾多,出版翌年即由《暮光之城》作者史蒂芬妮.梅爾迅速搶下電影版權,並親自擔任製片人,續集《血衣安娜完結篇:噩夢少女》同樣受到讀者歡迎。稍後,布雷克推出挑戰史詩奇幻的華麗轉型之作《幽影王冠》系列,亦登上眾多暢銷排行榜、由好萊塢一線製片公司籌拍改編電影。

相關著作:《幽影王冠II:血王座》《幽影王冠II:血王座【博客來獨家黑蝕╳爍光雙書衣,限量作者簽名&典藏書籤組】》《幽影王冠》《幽影王冠【博客來獨家暗湧╳流金雙書衣,限量作者簽名&典藏L夾】》《血衣安娜》

譯者簡介

卓妙容

臺灣大學會計系畢業,美國密西根州立大學企管碩士。曾任職矽谷科技公司財務部十餘年。譯有《打造暢銷書》、《金融吃人魔:如何與高風險市場共舞》、《美人心機》、《百分之七的溶液》等書。

繪者簡介

可樂

圖書評論 - 評分:

| |||

|

|

2019/01/25

2019/01/25