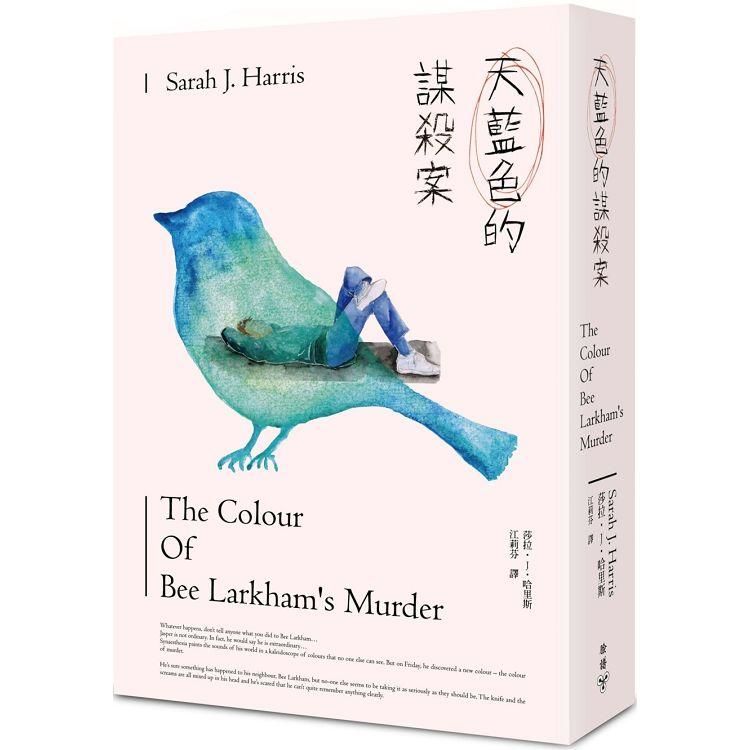

●如《深夜小狗神祕習題》以溫暖童真眼光凝望殘酷罪案

●售出九國版權,倫敦書展全球出版人驚豔矚目!

●Goodreads破千則★★★★★滿分評價

●英國亞馬遜網路書店★★★★好評

●「理查與茱蒂讀書俱樂部」選書

我看見的世界,從來就和別人不一樣──

聲音有千百萬種不同的繽紛色彩,

人的臉孔卻是無法辨識的空白。

即使大家都不懂,我還是想讓他們相信:

我看到了真相、我看到了那場謀殺案的顏色……

┤故事簡介├

賈斯柏是個跟單親爸爸相依為命的十三歲少年,他執著於數字和規律、無法忍受周遭環境的突然變動,也完全沒有辨識人類臉孔的能力。他還擁有一種叫作「聯覺」的天賦,讓他聽見聲音的同時也會看到屬於該種聲音的色彩,因此展現出優異的觀察力與美術才華,卻同時使他難以承受任何帶有「醜陋顏色」的雜音。不善與人溝通的他,在學校沒有朋友,爸爸對他的特殊狀況也束手無策。

有一天,街上搬來了一位年輕女子碧翠絲。她在深夜播放吵雜的音樂,還用飼料引來大批野鳥,讓鄰居頭痛不已。但賈斯柏很喜歡她,因為她讓鸚鵡在院子裡築巢下蛋,因為她不介意他熱切地談論他的鳥類觀察日記,也因為她的聲音在他聽來,是和他過世的媽媽相近的天藍色。碧翠絲開始偶爾擔任賈斯柏的臨時保母、成為他唯一的朋友,賈斯柏的爸爸也樂見他終於願意與外人交流。

但是,三個月後,碧翠絲失蹤了。

然後,有人在附近的野林發現她的大行李箱,裡面藏著她的屍體。

而賈斯柏告訴警察,爸爸曾偷偷去過碧翠絲家,還丟掉一堆沾血的衣服和尖刀。

警方質疑他的證詞、社工擔心他在家裡的安危、爸爸百口莫辯地反駁,卻沒有人真正理解賈斯柏形容的那些聲音、那些顏色──甚至連他自己也愈來愈不確定,認不出任何人臉孔的自己,當時到底看見了誰?他努力將記憶中混亂複雜的色彩轉譯成他人能夠理解的語言,還原碧翠絲消失的那一夜所發生的一切,但那個利用他的弱點逃過指認、仍然隱匿在他身邊的凶手,會不擇手段地阻止他……

┤佳評讚譽├

「一部優美而富原創性的小說,同時展現了趣味、悲劇性與勇氣。」──莎拉‧平柏羅(《說了謊以後》作者)

「喜愛《深夜小狗神祕習題》和《蘿西計畫》的讀者,也會在哈里斯這本出色的小說中得到無窮樂趣。」──《出版人週刊》

「與眾不同的敘事者、引人入勝的劇情,讓讀者一路猜想臆測,直到最終結局。」──《書單》

「如同一幅富麗的織錦畫......獨特且迷人。」──《觀察家報》"

作者簡介:

莎拉.J.哈里斯Sarah J. Harris

自由作家兼教育類記者,文章散見於英國多份全國性報紙,亦曾以其他筆名撰寫少兒小說。她在擔任記者期間開始研究聯覺與面部辨識能力缺乏症,進而寫出《天藍色的謀殺案》。她現與丈夫及兩名子女定居倫敦。

譯者簡介:

江莉芬

因為體會到跨語言轉換無窮的樂趣,於是將熱愛的文學翻譯作為終生職志,當個熱血的翻譯人。譯有《我不是我自己》、《食慾風暴》、《飛向新生》、《孤注一擲》、《水的重量》等書。

譯稿賜教:iverson123620@yahoo.com.tw

章節試閱

碧.拉克罕的謀殺案是天藍色的結晶體,有著閃閃發亮的邊角和鋸齒狀的銀色冰柱。

爸還來不及阻止我,我就這麼告訴我們在警局裡遇到的第一位警官了。我想認罪,把這件事做個了結。可是他可能聽不懂我說的話,或者他忘了把這件事轉達給正在問話的同事知道。

過去這五分二十二秒,這個男人問的問題,全都和我的鄰居碧.拉克罕在星期五晚上所發生的事無關。

他說他是警員,可是我不太相信。他沒穿制服,而是穿了一件白襯衫和灰長褲。我們坐在有汙漬的深紅沙發上,周圍是淡黃色的牆。我左邊的牆上有一面鏡子,右邊天花板的角落架設了一台攝影機。

這裡不是他們審問犯人的地方,至少不是成年的罪犯。架子上有些玩具,還有一本《極速誌》年鑑和一本破舊不堪的《哈利波特》第一集,看起來好像曾經有某個小孩想吃掉它。如果這是為了讓我放鬆,那麼這個做法實在成效不彰。我確定那只剩一隻手的小丑正不懷好意地看著我。

「賈斯柏,你認為自己在學校是快樂的嗎?」

「你有十一年級的男生朋友嗎?」

「你對於那些去碧.拉克罕家裡上音樂課的男孩們有多少了解?」

「拉克罕小姐是否託你送過紙條或禮物給任何男生,例如盧卡斯.德魯瑞?」

「你知道保險套的用處嗎?」

最後一個問題很好笑。我想告訴警員,保險套的包裝看起來很像亮晶晶的糖果,可是我最近得知它的正確用處了。

就是「性行為」:像泡泡糖般粉紅色的字,帶有一點性感的淡紫色調。

話說回來,那和碧跟我有什麼關係?

問話開始之前,這男人告訴我們,他叫李察.張伯倫。

和那位演員同名同姓,他說。

我不認識叫李察.張伯倫的演員,也許他有演爸最愛看的美國罪案影集──《犯罪心理》或《C S I犯罪現場》。我不知道那位演員的聲音是什麼顏色,不過眼前這位李察.張伯倫的聲音是像鐵鏽的鉻橘色。

我努力不去看他的顏色,因為他的顏色和爸的土黃色混在一起太不賞心悅目,讓我的眼睛很不舒服。

今早爸接到一通電話,問他可否帶我去警局回答一些關於碧.拉克罕的問題,因為她音樂課的其中一位男學生的爸爸,對她做出一些嚴重的指控。他的同事也打算把她找來問話,聽聽她本人怎麼說。

我不會有麻煩的,爸這麼強調,可是我知道他很擔心。

他想到一個點子,就是我們可以把我的筆記本和畫都帶去,可以告訴警察我習慣站在房間的窗前,用望遠鏡觀察在碧.拉克罕家的橡樹上築巢的長尾鸚鵡。也告訴他們我是怎麼把看見的一切記錄下來的。

讓警察知道我們樂意合作很重要,賈斯柏,讓他們知道我們什麼都沒隱瞞。

我不想冒險,所以把十七張關鍵的畫和八箱筆記本全都堆在門口,所有筆記本都按照正確的順序排列,儲放的箱子也依日期貼上標籤。

一想到它們全都被關在一個密閉黑暗的空間就令我難受,而那空間正是爸的後車箱。要是撞車,車子起火燃燒怎麼辦?那我的紀錄就全都毀了。於是我主動提議,不如我們把箱子分成兩堆,用兩輛計程車載去警局,就像皇室成員出遠門時不能搭乘同一架飛機一樣。

爸不同意,喃喃地說:「如果這些箱子被火燒光,或許是件好事。」

我對爸尖叫,發出周圍有尖銳白刺的藍綠色閃爍煙霧,直到爸發誓他絕對不會破壞我的筆記本和畫為止。可是傷害已經造成,我無法把他的威脅和那些色彩拋在腦後,它們混和著出現在我眼底,試圖毀滅我。我無法直視爸,也無法去想他能做出哪些可怕的事。

他已經做出什麼可怕的事。

我回到房間角落的祕密基地裡,用手指磨擦媽媽的針織外套鈕釦才終於冷靜下來。二十九分鐘後,我從祕密基地爬出來,爸沒等我就逕自把那些箱子搬上車了。他把其中一些我標了號碼的箱子換成閣樓上更舊的那些,原本的箱子裡有我記錄這條街上來往人群的資料。

你犯了大錯,我告訴他。這些是好多年以前的筆記本了,我在筆記本裡列的是星際大戰的角色和商品。

爸說不用擔心,警察可能還是會對我作品的多元內容很有興趣,這些筆記本可以引開他們的注意力。

我不喜歡爸的解釋。更糟的是,我再仔細看後車箱,發現他把四號箱子放在六號箱子上面了。

「四號箱子是橘紅色,而且它很狡猾!」我說。「它不能在和善的灰粉紅色六號箱子上面。它們根本就不能放在一起!你怎麼到現在還不知道?」

我想再說一句:「為什麼你看不到我看見的東西?」

但這麼做沒意義,一向都是如此。爸對很多事都視而不見,尤其是關於我的事。從小就只有媽媽才能理解我眼中的色彩。可是現在媽媽不在了,而爸根本不想知道這些。

他讓我進屋裡,這樣我才能坐在廚房的旋轉椅上不停轉圈,不用再跑去我房間裡的專屬角落。我們快遲到了,可是我們兩人都心知肚明,我無法再承受更多沮喪。我覺得自己像演員,穿著屬於我(賈斯柏.維沙特)的鞋子四處行走,自從那天晚上碧.拉克罕……

我無法去那裡,還不行。

我必須把腦海中長而蜿蜒的彩帶整理一番,它們已糾纏不清,重要的部分遭到破壞或纏繞混雜。我不知道該如何調整才能讓它們回復原狀。

遲到這件事讓我又更慌了。爸說沒關係,不用擔心,可是每次我們的電費催繳通知寄來時他也這麼說。我已經不確定能不能相信他的判斷了。

等我再確認一次箱子已經在後車箱放妥後,我們確認自己繫好了安全帶,因為沒繫安全帶的人被拋出車外的機率比有繫的人高出三十倍。

我們抵達時比預定時間遲了十五分鐘又四十三秒。接待警員說沒關係,要我們坐下來,很快就會有警員來和我們會面。

我想和長尾鸚鵡一樣在候訊室裡飛來飛去,可是到頭來卻只是雙手緊緊抱胸,假裝自己是個正常的十三歲男孩。我盯著我的錶,數著時間。

五分鐘又十四秒。

門嗶一聲後打開,帶點灰色的淺藍綠色圓圈,接著一個穿灰色西裝的男人走出來和爸握手,看也沒看我一眼。

「您好,警官,」爸說。「是你負責偵辦碧和這些男孩的案子嗎?」

那男人把爸帶到一旁小聲說話,聲音變成非常細小的灰白色線條。他沒對我說話,也沒看我。

我偷聽到爸告訴那位警員,他懷疑我能否幫上忙,因為我不會辨認別人的臉孔,他懷疑這和我有嚴重的學習障礙有關。他會找時間去評估看看。

警員還想繼續這場偵訊嗎?這可能是浪費大家的時間。

「賈斯柏也會看到所有聲音的顏色和形狀,可是那對別人來說沒什麼作用,」爸補充說道。

他怎麼可以這樣說?這對我來說有用,因為看到每個人說話的顏色可以幫助我辨認他們。再說,這樣不只很有用,還是一件很棒的事,這點爸永遠不會懂。

我的人生充斥著只有我能看見的、萬花筒般的繽紛色彩。

當我望向房間窗外,蒼頭燕雀在樹梢會為我演奏粉紅色如糖霜老鼠的鳥囀,怒氣沖沖的黑鸝則發出淺藍綠色的線條,逗得我發笑。

每個星期六早晨,我躺在床上,爸都在廚房聽收音機,用電子綠、深紫羅蘭和未熟的覆盆子色轟炸我。

我很慶幸自己不是一般的青少年,因為我可以看到色彩斑斕的世界。我無法辨識面孔,可是我能看見聲音的顏色,那樣真的棒多了。

我迫不及待想告訴這位警察,他和爸都只能看見數百種顏色,我能看見的色彩卻是數也數不清。

可是世界上也有很多不堪入目的顏色,不該讓任何一個人看見。打從星期五晚上,不管我怎麼努力,就是無法把這些醜陋的色彩從腦中移除。

我想反抗爸,告訴這位警員,每天晚上當我閉上眼睛,那些色彩都會變得更加鮮明、更加殘酷。

因為我不斷看見謀殺的顏色。

*

現在是晚上七點五十九分,爸比往常還早來跟我說晚安。一定是因為電視上新一季的《犯罪心理》要開播了。

「今天發生好多事,不過現在都結束了,」他說。「我不希望你被警察影響心情。今晚我已經跟張伯倫警員談過,把事情解決了。碧現在是別人的問題,和我們無關了。」

我專注地看那些鸚鵡的照片。

「那她的屍體怎麼辦?」

爸深呼吸一口氣,那是土黃色的煙霧。「我們已經講過這件事好幾遍了,我已經把碧的事處理好,你可以不用再擔心她了。」

「可是……」

「聽好,我說她的事不會再煩我們了。我向你保證。」

沉默無聲。沒有顏色。

「賈斯柏?你在聽嗎?」

「嗯,我還在。」很不幸是如此。多希望我沒聽見。多希望我可以像隻鸚鵡一樣蜷縮在街邊那棵橡樹上的鳥巢深處,那一定很舒服。松鼠離開之後那裡原本是啄木鳥的家,可是後來被鸚鵡佔據了。大衛.吉爾伯特說牠們總是把其他會築巢的鳥趕走,例如五子雀。

「賈斯柏,看著我,專心看我的臉。專心聽我要說的話。」

我不想。

我抬起頭來看他,免得爸把我的書拿走,就像那袋鳥飼料一樣。我把他的五官在腦中勾勒出簡練的圖畫:灰藍色的眼睛、挺大的鼻子和薄嘴唇。但當我閉上眼睛,他的臉卻像我從來沒畫過一樣消失了。

「賈斯柏,睜開眼睛。」

我照做了,爸像變魔術一樣又出現。他的聲音也有幫助。土黃色。

「我已經告訴過你了,警察不會找到碧的屍體,因為根本就沒有屍體。」

現在輪到我吸氣,吸進色彩與氣息。那顏色比之前更深、更像鋼青色。

他想把我們兩人和星期五晚上在碧的廚房裡發生的事劃清界線,也許他覺得鏽橘色在竊聽我的房間。他可能在整間屋子裡都裝了竊聽器。《法網遊龍》裡的警察都這麼做。

我想像我們家門前停了一輛深色廂型車,裡面坐著兩個男人正戴著耳機聽我和爸說話,希望我們會洩漏一些關於碧.拉克罕的事,證明我們的罪行。

我必須按照我們演練的劇本走。

沒有屍體。

我小聲複述這些字。

如果警察不去找也沒在找(鏽橘色證明了是如此),那他們就一定無法找到碧.拉克罕的屍體。他把我留下的麵包屑踐踏過去,就像在糖果屋故事裡那樣,壓根沒注意到那些碎屑會指引他到碧.拉克罕的家後門,一直延續到她家廚房,痕跡就到那裡為止。

我不知道那些麵包屑再度出現在哪裡。在我逃離現場後爸沒告訴我發生了什麼事。等到她的屍體被找到,可能早已腐爛好幾個月了。

如果真的被找到的話。

根本就沒有屍體。

「好,爸。如果你確定的話。」

「我確定。離碧的家遠一點,不要再談到她的事了。我不想再聽你提到她的名字。我希望你忘掉她,忘了你們星期五晚上發生的事。談論那件事準沒好處。」

我點點頭。

爸懂的事一定比我多,因為他說他年紀比我大、比我聰明。但問題是,不管爸怎麼說,這麼做感覺起來就是不對。

我從床頭櫃的書底下抽出一張照片。那是一張新的照片。所謂的新,不是某人才剛拍下一張媽的照片,這是不可能發生的事。她在我九歲時死了。我不被允許出席喪禮,因為爸說我會太難過。我以前沒看過這張照片,這不在其他相簿裡,也不在爸的床頭櫃裡。我是在爸書房的文件櫃後面找到的。

我盯著照片裡站成一排的六個人。「哪一個是媽媽?」

「什麼?」爸在看手錶。我拖到他看聯邦調查局重要辦案的時間。那些劇情都很複雜,他跟不上的。

「這張照片裡哪個人是媽?」我再問一次。

「給我看看。」

我把照片舉高,可是不讓他從我手中拿走。他可能會在照片上留下指紋,那會把這張照片毀了。

「天啊,我好幾年沒看到這張照片了。你在哪裡找到的?」

「呃……」我不想承認我又去亂翻他書房裡的文件櫃和抽屜。

除了鸚鵡和畫畫之外,我最喜歡的嗜好就是趁爸不在的時候翻遍爸的東西。

「它黏在相簿裡另一張照片的後面。」為了顧全大局,說點小謊也無妨。

爸的眉毛往中間皺起。「哇,這喚起我好多回憶。這是你外婆七十五歲的生日派對。」

很有趣,可是他還沒回答我的問題。

「哪一個是媽?」

他嘆了一口氣,吐出淺土黃色的圓圈。「你真的不知道?」

「我累了,無法集中注意力。」我又說了很好用的謊話,它就像值得信賴的朋友,就像灰粉色的六號箱子。

「這個是她,」爸邊說邊指。「照片裡最右邊的。」

「她是穿藍色襯衫、手臂搭在那男孩肩膀上的女人。」我喃喃覆述,想讓自己記住她在照片裡的位置。

「那是你的肩膀。她是在摟著你。你們都在對鏡頭笑。」

我盯著眼前那群陌生人的臉。

「那是誰?」我指著另外一個站更前面的女人。她也穿著藍色上衣,這讓人很容易搞混。

「那是你的外婆,她在你媽媽過世……」土黃色聲音愈來愈小聲。

我幫他說完句子。「一個月後死了。她失去自己唯一的女兒,太悲傷又太震驚,所以也過世了。」

爸用力吸一口氣。「對。」他的話像把鋸齒狀的箭,呼嘯穿過空氣。

我不理會他突如其來的攻擊。「她知道她無法取代媽,這是不可能的事。」

「她當然無法取代你媽。人不是物品,不能說取代就取代。賈斯柏,生命不是這樣運作的,你懂的吧?」

他心裡一定知道他是個騙子,可是我現在不願去想這件事。

「媽說話是什麼顏色?」我問,想改變話題。

爸又看了一次手錶。他上來說晚安之前應該先用遙控器按暫停的。他已經錯過六分鐘二十九秒《犯罪心理》的劇情,連續殺人犯可能已經犯案了。

「你知道她是什麼顏色。就是你一直以來說的那個顏色。」

「鈷藍色。」我緊緊閉上眼睛,就像我在警局裡那樣。沒有用。我張開眼睛盯著我的畫。我把它們在窗台下擺成一排,就在我的雙筒望遠鏡下面。它們像在指責我一樣回瞪著我。

「媽媽的鈷藍色。那就是我想記得的。閃亮像緞帶的鈷藍色。」

「那就是她的顏色,」爸說。「藍色。」

「她是嗎?她真的就是鈷藍色嗎?」

爸聳聳肩。「我不知道。你媽說話時,我看到……」

「什麼?」我咬著嘴唇等待。「你看到什麼?」

「就只是你媽媽,沒有顏色。她在我看來很正常,就像她在所有人眼裡一樣。除了你之外,賈斯柏。」

他轉過身去,可是我不能讓媽的顏色消失。

「我小時候有說過媽是鈷藍色的嗎?」我繼續說下去。「我從來沒說過別種藍色嗎?例如天藍色?」

「現在不要談這個,時間不早了,你累了。我也累壞了。」

他的意思是他不想再談論我的顏色了。他希望我假裝所看到的世界和他一樣,單色又無聲。正常。

「這很重要。我必須知道我是對的。」我把纏住腳的羽絨被踢開。

「我在想什麼?她當然是鈷藍色啊。」爸的聲音輕得可以被夏日的微風吹走。「睡前不要煩惱這件事了。你需要睡眠,明天要上學,我也要上班。我不能再請假了。你必須停止再想碧的事,開始把注意力放在學校上。雖然你的胃好像好一些了,可是做事還是要三思而後行。好嗎?」

他回過身,彎下腰來親我的額頭。「晚安,賈斯柏。」

爸跨四大步走到門口,把門關上,和往常一樣不偏不倚地留下三吋門縫。

他又說了另一個謊。

這個晚上一定也不安寧,一點也不。

我一直等到聽見客廳傳來深紅色皮革扶手椅的嘎吱聲,才跳下床再開始畫媽的聲音。

她的鈷藍色聲音無法用現成的顏料畫出來,必須重新創造。我試過以加點白色、混點黑色來改變色調,可是不管我怎麼嘗試都不對。

如果這些繪畫作品誤導了我,那麼我的其他畫也是一連串的謊言嗎?我在衣櫥裡翻箱倒櫃,拿出自從碧.拉克罕搬來之後我畫的所有圖畫。總共有七十七張,我把它們分類成鸚鵡、其他小鳥的歌聲、碧的音樂課和日常的聲音。

我不擔心這些畫,它們的顏色傷不了我。

但聲音卻可以,我把它們分別擺成不同疊,再更仔細研究它們的顏色:碧.拉克罕、爸、盧卡斯.德魯瑞、鄰居們。

所有主要人物。

我畫下他們,來幫助自己記得他們的臉。

有些畫不願意按順序排好,它們交談的顏色混在一起,變成截然不同的色調。

就在這時我才終於恍然大悟。就是這個原因讓我開始產生疑問,這也是為什麼我無法百分之百確定媽的顏色:我已經不知道哪些人說話的顏色是正確真實的,而哪些人又是在欺瞞我,是十足的騙子。

我必須重新開始,除非我釐清這一切,否則我永遠不會知道究竟發生了什麼事。我必須分出哪些是好的顏色,哪些是壞的。

我把一枝大畫筆弄濕,在調色盤上混合鎘黃色和茜草紅色。

我覺得自己變得更平靜、更強壯。一切都在掌控之中。我要從頭開始畫出這起事件,從一月十七日、事情初始的那天開始。我的第一張畫叫作:血橙色攻擊亮藍與雪青色圓圈,油畫。

我會逼那些顏色說出真相。

一筆一畫都不放過。

碧.拉克罕的謀殺案是天藍色的結晶體,有著閃閃發亮的邊角和鋸齒狀的銀色冰柱。

爸還來不及阻止我,我就這麼告訴我們在警局裡遇到的第一位警官了。我想認罪,把這件事做個了結。可是他可能聽不懂我說的話,或者他忘了把這件事轉達給正在問話的同事知道。

過去這五分二十二秒,這個男人問的問題,全都和我的鄰居碧.拉克罕在星期五晚上所發生的事無關。

他說他是警員,可是我不太相信。他沒穿制服,而是穿了一件白襯衫和灰長褲。我們坐在有汙漬的深紅沙發上,周圍是淡黃色的牆。我左邊的牆上有一面鏡子,右邊天花板的角落架設了一台攝影...