柔伊仔細檢查交疊在房間地板上的大片血跡和腳印,起初很難理解這片混亂;血腳印被抹開,彼此交踩,她慢慢設法在腦中釐清:有人在房間入口附近轉了好幾圈,走到最遠的角落然後返回,他好幾次踩進血泊中,這可能表示他感到困惑或極度煩惱。

丟棄在地板上的胸罩遭到強力撕裂,背面的金屬小勾也扭曲變形,剩下的衣物呢?也被撕裂了嗎?她試圖阻止讓明顯的問題掩蓋她的判斷:這可能是格洛弗的傑作嗎?

如果她一直針對格洛弗,她就會一直竄改事實,讓事實符合自己想看見的,但是她不確定是否可以迴避這個問題。格洛弗像寄生的藤蔓一樣成長並充斥她的思緒,爬進每個不引人注意的角落,阻礙所有其他思緒。

在過去幾週,她和塔圖姆嚴密追蹤了格洛弗的行跡,一路追溯到十年前,就像倒帶的電影。他們從他最後去過的地方起步:她自己住的那棟樓中的公寓,他以丹尼爾.摩爾的名字承租下來,並跟蹤柔伊和她妹妹安德芮亞一個多月。當柔伊離開去德州調查一起案件時,格洛弗出擊了,幸運的是安德芮亞設法在不受傷害的前提下逃脫了,格洛弗在過程中中槍,並蹲在他的潮濕公寓中休養康復。法醫小組估計格洛弗差點身亡,但設法止住了血,一等到他能站得起來,他就逃跑了。

更有甚者,格洛弗快死了,不是因為子彈,而是出於更平凡無奇的原因,他患有晚期腦瘤,這使他比過去任何時刻都更加危險,成為一頭一無所有的垂死野獸。

她轉向站在房間另一端的歐唐納警探,她深色的眼眸尾隨攝影師,他半跪著拍了一系列血腥的腳印。

「我可以看看屍體的照片嗎?」柔伊問歐唐納警探。

歐唐納皺了皺眉,考慮了半晌,彷彿這請求是不合理的,最後她要求攝影師給他們看照片。

他站起身,用一根細長的手指扶扶他的粗框眼鏡,然後他開始擺弄相機,在瀏覽照片時皺著眉頭。

塔圖姆走進客廳。「她的臥室裡有一些血跡。」他越過他的肩膀指向門口。「有更多腳印和血手印抹在床頭櫃和牆壁上。」

「有指紋?」柔伊問。

「我不這麼認為,我用肉眼看不出任何線索―只是抹過去,房間裡的法醫說,看起來無論是誰留下了這些抹過的血跡,那人都戴著手套。」

「戴手套表示是預謀犯案,但現場這團混亂看起來像是完全的失誤。」柔伊說。

「浴室的水槽和地板上也有血跡。」

「他在那裡沖洗嗎?」

「看起來是。」

當攝影師說,「來吧。」柔伊正在試圖想像事件展開。他走向他們,並向他們展示相機背面的螢幕。

一時半刻,柔伊很難理解自己看到了什麼。「那是屍體嗎?」她問。「屍體被蓋起來了嗎?」

「是的,」歐唐納在她身後回答。「她被蓋上一條毯子。」

「是誰發現受害者的?」塔圖姆問。

「她的父親,艾伯特.藍姆,」歐唐納說。

「是他幫她蓋上毯子的嗎?」

「他說他沒有,她發現她的時候就是那樣了,」歐唐納回答。「證據證實了這一點,看到毯子上的那些污漬了嗎?」

攝影師翻動這些照片,找到兩張大片棕色污點的特寫鏡頭。

「是血跡。」歐唐納指出。「當血液還新鮮時,她就被蓋上了,但是當我們到達現場且血液乾掉時,屍體處於進一步的屍僵狀態,她已經死亡一段時間了,無論幫她蓋上毯子的人是誰,都是在她死後不久蓋的。」

歐唐納是否考慮過另一種解釋?父親可能是凶手,他可能蓋好她的屍體,並在數小時後打電話報警。

「所以他發現她被蓋著,就讓她那樣被留在原地?」塔圖姆難以置信地問。

「不,他掀掉遮蓋物,看見她已死亡且僵硬,根據他最初的供詞,他還試圖喚醒她,然後他再次蓋住她,然後撥打九一一。」

攝影師滑動瀏覽了幾張從不同角度拍下被蓋好的屍體照片,然後他停下,螢幕上的照片顯示出沒有蓋住的屍體。

很容易可以看出父親為何再次將她蓋好。

女人的屍體屈身,膝蓋向後彎,裙子拉到腳踝,她的襯衫被撕裂,左乳暴露在外,沒有穿內褲。即便父親想保護女兒的形象,他也會發現,當她的腿以這種方式彎曲,很難把裙子拉好。

柔伊瞥了一眼躺在地板上、用證據標記標示出來的撕裂胸罩。「你們有找到她的內褲嗎?」

「還沒,我們還在翻垃圾桶。」

「如果沒在這裡,可能就找不到了,」柔伊說。「他拿走了,這是戰利品。」

她仔細檢視了照片。屍體的手臂上布滿血跡,女人的臉上也濺滿鮮血,髮絲凝結成塊,緊貼著沾滿鮮血的雙頰,左腿上沾滿被塗抹開的鮮血,但看起來好像不是傷口造成的,在某個時間點,受害者的腿可能已經擦過地板上的血。瘀血在女人的脖子造成損傷―可能是勒痕,但是在小螢幕上很難確定,尤其是用廣角拍攝的照片。

攝影師不斷滑動瀏覽著照片,加快了速度,彷彿覺得那些影像令他難以直視。柔伊覺得這很奇怪,這些照片是他自己拍的。

「等等,」她說。「回去上一張。」

他向後滑動了一張照片,這是她脖子上痕跡的特寫照片,痕跡看起來確實像是勒痕,但柔伊仍不確定,引起她注意的是女人脖子上一條細細的銀線。

「她有戴首飾嗎?」她問。

「是一條十字架的銀項鍊,她的父親說她一直都戴著,」歐唐納回答。

「他為什麼不拿走那個當成戰利品?」柔伊喃喃道。

「也許他不喜歡珠寶,」塔圖姆這麼提議。

柔伊點點頭,這是有可能的,儘管會拿走戰利品的連環殺手通常會拿走珠寶,尤其是這個案子,她是被勒死的,項鍊就掛在脖子上,殺手肯定會注意到。他有可能是用項鍊把女孩勒死的嗎?她仔細檢查了照片,似乎不太可能,項鍊會被扯斷,這條項鍊太細了。

「你說她的床頭櫃上有手指抹過的血跡,」柔伊告訴塔圖姆。「那裡有任何珠寶嗎?」

「我不知道。」

「那裡放著一個珠寶盒,」歐唐納說。「有兩條手鍊。」

「兩條手鍊和一條項鍊,」柔伊斷言。「凶手可能搜過她的物品,拿了項鍊,並在她死後戴在脖子上。」

「我對此表示懷疑,」歐唐納說。「她的父親說她總是戴著項鍊,凶手很可能只是在尋找他能拿走的任何有價值的物品,手鍊是廉價的小飾品,所以他留下手鍊,我們會問父親她是否有任何貴重的珠寶。」

柔伊感到一陣惱怒,但她沒對這個論點提出爭論。當攝影師滑動瀏覽其餘的影像時,她一直在尋找,也許這是好一段時間以來,她終於再次觀察到格洛弗的傑作。

當她和塔圖姆找出格洛弗的化名時,他們追蹤了他的行跡,他們已經得知他過去幾年住在芝加哥,他們在麥金利公園找到他的舊公寓,現在有幾個學生住在那裡。他們還追蹤了他以前擔任支援技工的舊工作,那是他六個月前丟掉的差事。他們花了幾天時間與他的老同事和經理談話,試圖收集任何些許訊息,他大多數的同事都說他是個好人,總是樂於提供協助,很愛開個玩笑或大笑,他的經理實際上使用富有團隊精神這個詞彙來形容他。

他的兩位女同事認為他身上有某種令她們發毛的特質,但確切原因她們說不上來。

柔伊知道這種感覺,她十四歲時親身體驗過,羅德.格洛弗是她的鄰居,他起初看起來像個好人,迷人又有趣。然後奇怪的是他令人不安的行為模式開始出現,大約在就那個時候,年輕女性開始相繼死亡。

「最後一張了。」攝影師說,放下相機。

「有使用武器的跡象嗎?」塔圖姆問,轉身面對歐唐納。

「嗯,」歐唐納回答。「我假設有兩種武器,她脖子上的痕跡看起來像勒痕,可見他使用了某種繩索或皮帶,而出血是她手臂上一個很醜的傷口造成的,因此也涉及某種刀片。另外,她的襯衫看起來部分像是用刀片割開的,但是我們沒有找到符合任何一項的證物。」她指著腳印。「看起來像是凶手穿越房間從地板上撿起某種東西,有看到腳印在牆壁正前方停下的樣子嗎?我敢打賭他停下來蹲在那裡。」

柔伊對警探的看法略有改善。「妳認為他撿起的是刀嗎?」

「我幾乎可以確定,如果妳過去那裡,會看到幾滴血,就在十六號證據標記旁邊,我認為血跡來自刀。」

柔伊走到房間的一個角落,蹲下看著地板,血跡就在那裡,幾滴完美的圓形棕色污漬,塔圖姆蹲在她旁邊。

「是垂直血滴,」他說。「這就是為什麼血跡形狀是圓形而不是橢圓形,這表示血不可能是從房間的另一邊飛濺出來,武器很可能掉在這裡。」

柔伊點點頭,試圖想像。「他很可能走到這裡,手裡拿著刀,然後停了幾秒鐘,那也證明了血滴的型態。」

「我不是法醫專家,」塔圖姆謹慎地說。「但是看看血滴周圍沒有濺開的型態嗎?如果血滴是從一英尺或兩英尺高處低落,落下的每一滴血都會在周圍呈現一個小的圓形飛濺型態,沒有的話,就表示血是只從幾英寸的高度滴落。我認為歐唐納警探是對的,武器放在這裡滴血,然後凶手蹲下撿起來。」

柔伊同意了,這是最簡單的解釋。她想像凶手襲擊了受害者,用刀威脅她,在掙扎過程中,刀割傷了受害者的手臂。然後呢?受害人是否設法以某種方式解除了殺手的武裝,將刀扔到角落?或許吧。

她站直身並試圖思考。整個現場中都存在衝突的行為模式:踩進血泊,覆蓋屍體,在整間公寓留下血跡,這一切行為都帶有困惑、恐懼甚至是羞愧的明顯特質,但是戴手套說明是預謀犯案,不見的內褲是戰利品,項鍊怎樣都不符合側寫。致死是意外造成的嗎?不可能有辦法猜測;柔伊甚至不確定受害者是否死於失血或窒息。

通常她很容易就能在腦海中想像出可能的情節,但在這裡,不同的細節無法緊密配合。

他們漏掉了一些事。

| FindBook |

有 11 項符合

嗜血門徒的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 5 則評論,查看更多評論 |

|

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

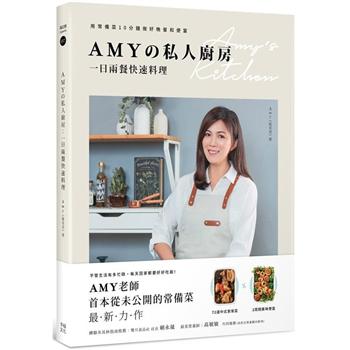

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

圖書名稱:嗜血門徒

★亞馬遜網路書店暢銷作家榜冠軍

★系列作品美國累積銷售量突破百萬冊

殺人魔與追隨者、

犯罪心理學家與FBI重案探員,

兩對搭檔的對決,將在鮮血之中終結……

連環殺手羅德‧格洛弗二十年前犯下數起性侵殺人案,用灰色領帶勒斃受害者,棄屍在水域周邊。他的犯行被青少年時期的犯罪心理學家柔伊‧班特利揭發,卻狡猾地逃脫,始終逍遙法外。此後,他總是能找到柔伊的住處地址、寄出裝著灰色領帶的恐嚇信,當柔伊開始以犯罪側寫專家身分嶄露頭角、協助調查局偵破重大案件,他的無聲威脅仍然不曾間斷,甚至升級成跟蹤與襲擊。

柔伊和搭檔探員塔圖姆循線找到格洛弗曾經的藏身處,意外發現他罹患末期腦瘤,成了一個不再顧慮任何後果、更加危險失控的狂徒。而且,他利用精心營造的教會輔導員假身分,找到了一名和他同樣精神病態、對他過往罪行充滿崇拜的共犯。

果然,當地開始出現如同格洛弗過往受害者般遭到勒殺的女屍,但除此之外,屍體上還有被強行抽取血液的痕跡,犯罪現場血跡四濺,彷彿吸血鬼肆虐。柔伊推測這名共犯幻想透過飲用人血來治癒疾病、獲取能量,而格洛弗正是以此誘導他追隨自己開始行凶。然而,凶殺案發生的頻率迅速升高,手法特徵更與二十年前的案件逐漸相異,柔伊不禁懷疑,這名新殺手已經不再滿足於追隨者的地位,即將打破他對格洛弗的服從,更不受控制地實現他的兇殘幻想。這會是警方將兩個殺手雙雙逮捕的機會,或是又一連串血腥慘案的開端……?

┤系列好評├

「這部續集像系列的前兩本書一樣令我喜愛。角色塑造非常成功,殘酷命案場面中巧妙穿插的幽默讓故事的氣氛不那麼沉重。如果你想要了解殺人魔的內心世界,這個系列十分適合你。」──亞馬遜網路書店讀者Amanda G.

「麥克‧歐默不放過任何一個細節,以近距離且人性化的角度讓我們看見病態殺手的樣貌,也讓我們同時體會到凶手與受害者的觀點。」──亞馬遜網路書店讀者Darcia Helle

「很少有驚悚小說嚇得到我,畢竟我就是靠讀這類書為生的。但是《人體標本師》的每個轉折都讓我意外……。麥克‧歐默以警務調查、恐怖場景和心理懸疑創造出獨具一格的混搭。它是一塊出人意料的瑰寶,即使是閱讀量豐富的懸疑推理類型讀者也肯定會又驚又怕。我原本以為自己早就參透了謎底,最後卻不敢置信地對著這本書發出驚呼。在翻開本書以前,你得有足夠的時間和安全的閱讀地點,好確保你能一口氣看個過癮。」──亞馬遜網路書店編輯推薦

「這是我第一次進入麥克‧歐默筆下的世界,也絕對是一趟難忘的旅程。在這部顛覆類型傳統的連環殺手小說裡,歐默從頭到尾都讓人不停好奇猜想。讀者期待看到新的懸疑驚悚手法,也想要有足夠的線索進行推理,歐默高明地同時做到這兩點,成功勾起我的興趣,讓我一章接一章欲罷不能。」──Goodreads讀者Matt

「故事中現在與過去的兩樁案件發生了必然的交會,卻創造出非常意外的結果與轉折。我個人相信這就是我如此喜愛這本書的原因。就在我以為它要變得跟我已經讀過二十次的其他平庸作品一模一樣時,它就出乎我意料地轉了一個截然不同的方向。」──Goodreads讀者Joey R.

「我很高興我發現了這位作者。如果你喜歡關於追捕連環殺手的故事,這本書正適合你。人物具有深度,對話寫得合理自然,故事非常流暢,節奏恰到好處。」──亞馬遜網路書店讀者Q

「這個精采的故事從開頭就迷住了我。麥克‧歐默寫出了一部聰明而緊湊的驚悚小說……角色塑造得非常棒,我特別喜歡書中針對柔伊的描寫。」──亞馬遜網路書店讀者Todd Simpson

「作者對凶手與作案手法的細節描述很寫實,我不知不覺和柔伊一起分析線索、辨識嫌疑犯的身分、設法破案。這部作品關於凶嫌的劇情和細節,我認為值得五顆星評價。」──亞馬遜網路書店讀者Dee Arr

「這本書是天才之作,一路布下疑陣,在最後安排出色的劇情翻轉,整本書讀來刺激又迷人。」──亞馬遜網路書店讀者Stacey mann

「結局不但令人滿意,更暗示了柔伊與塔圖姆這對搭檔接下來還有更多故事。太棒了!」──亞馬遜網路書店讀者Dianne

作者簡介:

麥克.歐默Mike Omer

曾是記者、資深遊戲設計師和新創企業家,但始終懷著小說創作的夢想,二○一六年,他開始以電子書的形式將作品自費出版,成功累積了足夠的收益與讀者群,使他能夠如願成為全職小說家,目前他正在撰寫以法醫心理學家柔伊・班特利為主角的系列小說續集。他喜歡寫的題材有兩種:犯罪事件中真實的犯施暴者或受害者,以及各種趣味幽默的主題,他充滿熱情地融合他熱愛的這兩項元素,寫進他的懸疑推理小說中。

相關著作:《殺人現場直播》《人體標本師》

譯者簡介:

李雅玲

自由譯者,臺大中文系畢,曾任出版社主編,譯有《改變世界的100瓶葡萄酒》、《紳士的風格》、《人體標本師》、《殺人現場直播》。賜教信箱:artemisylee@gmail.com

章節試閱

柔伊仔細檢查交疊在房間地板上的大片血跡和腳印,起初很難理解這片混亂;血腳印被抹開,彼此交踩,她慢慢設法在腦中釐清:有人在房間入口附近轉了好幾圈,走到最遠的角落然後返回,他好幾次踩進血泊中,這可能表示他感到困惑或極度煩惱。

丟棄在地板上的胸罩遭到強力撕裂,背面的金屬小勾也扭曲變形,剩下的衣物呢?也被撕裂了嗎?她試圖阻止讓明顯的問題掩蓋她的判斷:這可能是格洛弗的傑作嗎?

如果她一直針對格洛弗,她就會一直竄改事實,讓事實符合自己想看見的,但是她不確定是否可以迴避這個問題。格洛弗像寄生的藤蔓一樣成長並充...

丟棄在地板上的胸罩遭到強力撕裂,背面的金屬小勾也扭曲變形,剩下的衣物呢?也被撕裂了嗎?她試圖阻止讓明顯的問題掩蓋她的判斷:這可能是格洛弗的傑作嗎?

如果她一直針對格洛弗,她就會一直竄改事實,讓事實符合自己想看見的,但是她不確定是否可以迴避這個問題。格洛弗像寄生的藤蔓一樣成長並充...

顯示全部內容

圖書評論 - 評分:

| |||

| |||

| |||

| |||

|

|

2021/11/03

2021/11/03 2021/04/18

2021/04/18