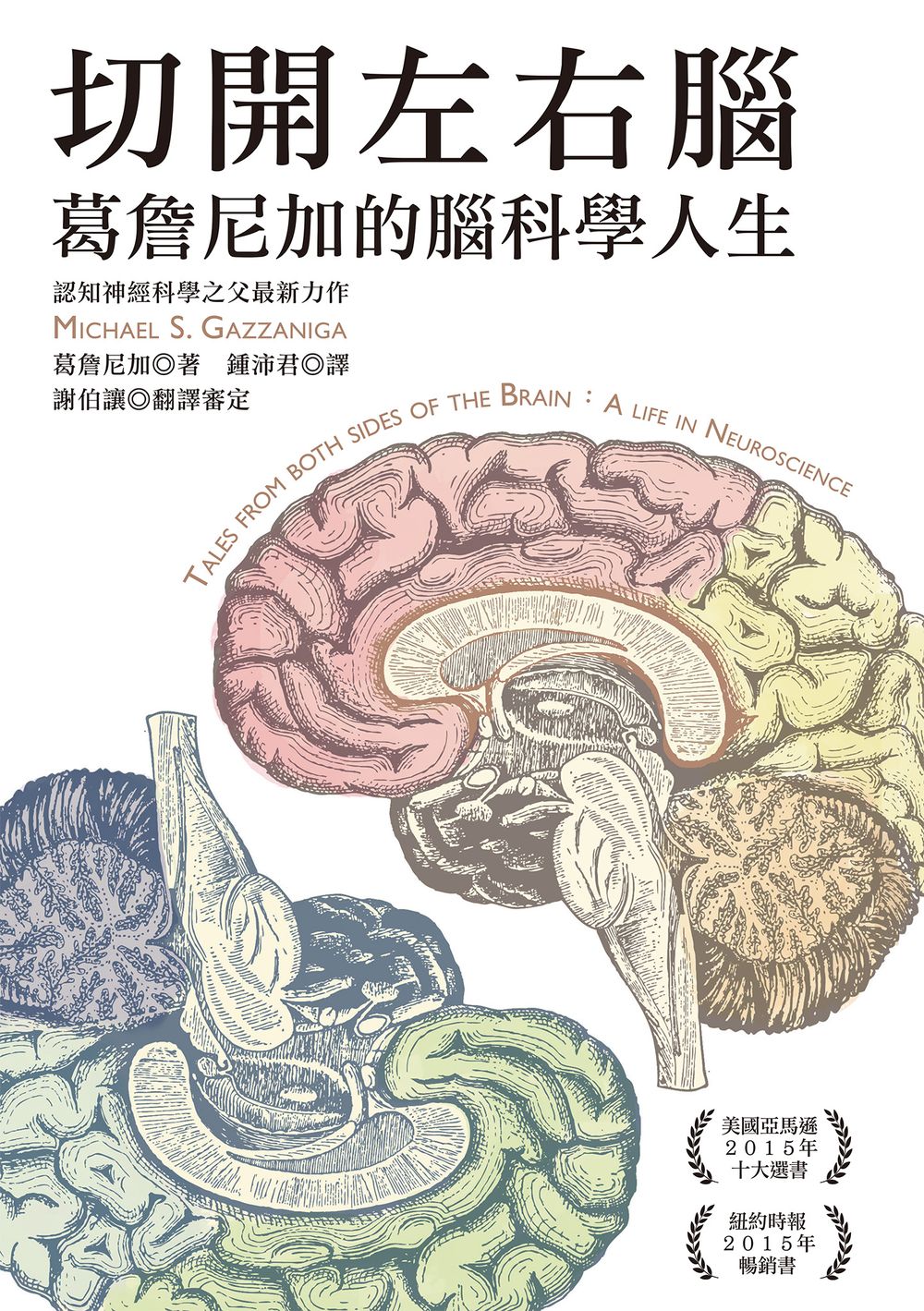

◎《大腦、演化、人》、《我們真的有自由意志嗎?》暢銷作家葛詹尼加最新力作

◎美國亞馬遜2015年十大選書

◎紐約時報2015年度暢銷書

◎腦神經科學家、暢銷作家《大腦簡史》謝伯讓教授翻譯審定

葛詹尼加切開左右腦後,大腦的研究才劃開了一個里程碑

於二十世紀中,葛詹尼加發現將連結左右腦的胼胝體切開後,於一連串的實驗中發現,人類的左右腦可以各自產生不同的心智運動,並且獨自判斷,此一系列的研究即稱為裂腦研究。左右腦各自有心智的發現震驚腦神經科學界,也展開對人類大腦探索的新次元:心智從何產生,腦內如何溝通。葛詹尼加也至此被譽稱為「認知神經科學之父」。

費曼先生、斯佩里、量子化學創始人鮑林……

葛詹尼加的科學人生就是一段偉大的科學史

本書為葛詹尼加親筆撰寫,有別於以往他的科普書籍專門討論一個問題,這本書即以他個人自傳的方式,呈現他開啟裂腦研究這門領域的種種過程,處在頂尖的環境中,身邊無時無刻不環繞著有趣的人事物,既是在進行科學研究,更多的是在享受這個人生。書中,你可以看到費曼拜訪他的派對,主動大方承諾可以讓葛詹尼加切開他的左右腦,前提是不可以影響到他做物理研究;你可以看到他與知名喜劇演員史提夫‧艾倫一時興起在體育館主辦公開的政治辯論;你還可以看到他與多位當代科學名家(諾貝爾獎座在書中數也數不完)交互激盪的過程……這不僅是他一生的紀錄,也是大腦研究科學史的見證。

葛詹尼加為恩師斯佩里打下奪得諾貝爾醫學獎的實驗基礎

於此書中,葛詹尼加回顧了他在腦神經科學領域中充滿熱情且持續探索的一生,尤其是他在學術界中每一步的累積,用了幾乎半世紀的時光去理解被分開來的兩個半腦如何互相溝通及交互作用。從芝加哥達茅斯學院的「動物之家」瘋狂宿舍開始,之後前往加州理工學院跟隨大腦科學大師斯佩里開始進行左右腦研究,獨自發展出切斷胼胝體方法,並且實際於第一個癲癇患者身上測試。其研究成果成為奪得諾貝爾獎的契機,也開展了葛詹尼加自主獨立,離開斯佩理的研究之路……

學界聯合推薦

◎李宏鎰/《遇見「過動兒」,請轉個彎》作者、台灣應用心理學會理事長、

◎李嗣涔/台大前校長

◎徐百川/博士、中研院生醫所研究員

◎高閬仙/陽明大學生命科學系教授兼副校長

◎謝淑蘭/國立成功大學心理學系特聘教授兼系主任

國際媒體一致讚譽

「我這輩子都想知道大腦如何運作,以及為什麼有時該動腦筋時就不動。《切開左右腦》是一個有趣、平易近人的故事,不只告訴你左右腦怎麼運作,也是關於一群絕頂聰明又怪得很可愛的神經科學家怎麼想辦法找出答案的故事。」—《康納脫口秀》主持人歐布萊恩

「一般人想像的『科學進步』,常常是靠一群被我們當成跟『大腦皮質』沒兩樣的科學家,持續不懈、不帶感情地篩選理論,追尋真相所達成。葛詹尼加本人是神經科學界的先驅,他幫我們矯正了這個看法。透過親身的經驗,他揭露了自我、政治、嫉妒、羨慕、慾望以及其他所有在人類知識進步過程中的滔天大罪。如果你關心科學、歷史、人腦,以及人心,那你就不能錯過這本書。」—《生活大爆炸》(The Big Bang Theory)共同製作人暨編劇卡普蘭

「這是關於科學研究如何和這位傑出科學家的生活密切交織的故事。科學家葛詹尼加不只創造出一個新的探索領域,而且還剛好住在過達特茅斯學院聲名遠播的那間『狂歡動物屋』。本書以優美的文筆,描述一場精彩刺激的冒險。」—《迷戀音樂的腦》(This Is Your Brain on Music)與《有組織的大腦》(The Organized Mind)作者列維廷

「這是關於一個天才的個人故事。他在裂腦症這種至今依舊無邊無際、令人費解的人腦未知領域當中做出了少見的重大發現,並因此聲名大噪。」—《刺激的吸毒考驗》(The Electric Kool-Aid Acid Test)與《太空英雄》(The Right Stuff)作者沃爾夫

| FindBook |

有 13 項符合

切開左右腦:葛詹尼加的腦科學人生的圖書 |

|

切開左右腦:葛詹尼加的腦科學人生 作者:葛詹尼加(Michael S. Gazzaniga) / 譯者:鍾沛君 出版社:貓頭鷹 出版日期:2019-08-06 語言:繁體中文 規格:普通級 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:切開左右腦:葛詹尼加的腦科學人生

內容簡介

作者介紹

作者簡介

葛詹尼加Michael S. Gazzaniga

全球著名的腦科學家,被譽為「認知神經科學之父」。

一九八二年,葛詹尼加創建了認知神經科學研究所,並創辦《認知神經科學期刊》,現為該期刊的名譽總編輯。一九九三年,他創建了認知神經科學學會。一九九七年,葛詹尼加當選美國國家藝術與科學院院士,二○○六年入選國家醫學研究院院士。此外,葛詹尼加還是Sigma Xi的成員,APA、APS及美國科學促進會(AAAS)的會士。

葛詹尼加目前擔任加州大學聖塔芭芭拉校區聖吉(SAGE)心智研究中心的主任。他不僅是知名的臨床及基礎科學研究者,也出版了許多大眾科普書籍,如《大腦、演化、人》、《社交大腦》(The Social Brain)、《心智問題》(Mind Matters)、《自然界的心智》(Nature ''s Mind)、《倫理的腦》(The Ethical Brain)、《我們真的有自由意志嗎?》等書,紐約時報評論說:「對腦科學研究來說,葛詹尼加所做的研究堪比史蒂芬.霍金的研究之於宇宙論。」

相關著作:《切開左右腦:葛詹尼加的腦科學人生》《我們真的有自由意志嗎?——意識、抉擇與背後的大腦科學》

譯者簡介

鍾沛君

台大外文系、輔大翻譯研究所畢業,專職中英同/逐步口譯、書籍文件筆譯,譯有《大腦、演化、人》、《魚翅與花椒》、《與神共餐》、《我們真的有自由意志嗎?》。

葛詹尼加Michael S. Gazzaniga

全球著名的腦科學家,被譽為「認知神經科學之父」。

一九八二年,葛詹尼加創建了認知神經科學研究所,並創辦《認知神經科學期刊》,現為該期刊的名譽總編輯。一九九三年,他創建了認知神經科學學會。一九九七年,葛詹尼加當選美國國家藝術與科學院院士,二○○六年入選國家醫學研究院院士。此外,葛詹尼加還是Sigma Xi的成員,APA、APS及美國科學促進會(AAAS)的會士。

葛詹尼加目前擔任加州大學聖塔芭芭拉校區聖吉(SAGE)心智研究中心的主任。他不僅是知名的臨床及基礎科學研究者,也出版了許多大眾科普書籍,如《大腦、演化、人》、《社交大腦》(The Social Brain)、《心智問題》(Mind Matters)、《自然界的心智》(Nature ''s Mind)、《倫理的腦》(The Ethical Brain)、《我們真的有自由意志嗎?》等書,紐約時報評論說:「對腦科學研究來說,葛詹尼加所做的研究堪比史蒂芬.霍金的研究之於宇宙論。」

相關著作:《切開左右腦:葛詹尼加的腦科學人生》《我們真的有自由意志嗎?——意識、抉擇與背後的大腦科學》

譯者簡介

鍾沛君

台大外文系、輔大翻譯研究所畢業,專職中英同/逐步口譯、書籍文件筆譯,譯有《大腦、演化、人》、《魚翅與花椒》、《與神共餐》、《我們真的有自由意志嗎?》。

目錄

前言:來自著名心理學家平克

序

第一部分:發現大腦

第一章 深入科學

第二章 發現分裂的心智

第三章 尋找大腦的摩斯密碼

第二部分:分分合合的左右腦

第四章 揭露更多模組

第五章 腦部造影確認裂腦手術

第六章 依舊分裂

第三部分:演化與整合

第七章 右腦有話要說

第八章 安穩生活,受徵召貢獻一己之力

第四部份:大腦層級

第九章 層級與動態:尋找新觀點後記

序

第一部分:發現大腦

第一章 深入科學

第二章 發現分裂的心智

第三章 尋找大腦的摩斯密碼

第二部分:分分合合的左右腦

第四章 揭露更多模組

第五章 腦部造影確認裂腦手術

第六章 依舊分裂

第三部分:演化與整合

第七章 右腦有話要說

第八章 安穩生活,受徵召貢獻一己之力

第四部份:大腦層級

第九章 層級與動態:尋找新觀點後記

序

推薦序 謝伯讓(新加坡國立大學教授、暢銷書《都是大腦搞的鬼》作者)

2003年,一封來自美國達特茅斯學院(Dartmouth College)的博士班入學許可通知書,把我捲入了認知神經科學的歷史發展洪流之中。當時,正值本書作者葛詹尼加(Michael Gazzaniga)在達特茅斯執掌認知神經科學研究中心的期間。一心想要研究人類意識現象的我,正是因為葛詹尼加的大名,才申請了這一所位於冰天雪地中的美國常春藤盟校,而這一封入學許可通知書,也徹底改變了我的一生。

1961年,葛詹尼加畢業於達特茅斯學院的大學部。隨後前往加州理工學院追隨斯佩里(Roger Sperry,1981年諾貝爾生醫獎得主)研究裂腦病患。1985年,他第一次回到達特茅斯任教,之後又搬到加州。1999年,因為發現裂腦病患似乎擁有兩個不同心靈而名滿天下的葛詹尼加再度回鍋達特茅斯,並為學校帶來前所未見的資金譯注,他當時所取得的研究經費,超過了全校總研究經費的一半以上。在他刮起的「認知神經科學」熱門旋風的影響之下,達特茅斯成立了全美國第一個認知神經科學中心、以及全美第一個擁有功能性磁振造影機器的心理系研究大樓。

在這段風起雲湧的時期,許多對認知神經科學有興趣的頂尖研究生、博士後研究員以及年輕學者都蜂擁聚集在達特茅斯。只可惜,在我入學時,葛詹尼加正忙於行政與管理工作,並且在我入學兩年後便離開達特茅斯前往加州大學聖塔巴巴拉分校,因此我並沒有機會直接和他共事學習。

不過在葛詹尼加離開達特茅斯之後,我仍有機會結識書中第八章所提到的許多關鍵人物,例如心理物理學高手芬卓奇(Bob Fendrich),幾乎沒有預測錯誤過的心理統計學教授沃福特(George Wolford)、精力充沛的精神醫學科學家格萊弗頓(Scott Grafton)、青少年大腦的專家蓓爾德(Abigail Baird)、以及聰明過人的牛津大學教授布萊克摩爾(Colin Blackmore)等人。至於書中提到的那家催生出神經影像共享資料庫的「髒牛仔咖啡店」,更是我在學生時代光顧不下百次的熟悉老地方。

葛詹尼加在這本書中,以裂腦症的研究貫穿了他豐富宏大的一生。如果你對大腦和裂腦有興趣,那你應該閱讀這本書,因為你可以在書中看到關於裂腦研究的第一手資料。如果你對認知神經科學的研究方法有興趣,你也應該閱讀這本書,因為葛詹尼加為了研究大腦,無所不用其極地使用了各種可得的研究方法,並且對它們作出了最佳示範和描述。如果你對科學假說的演進有興趣,你也應該閱讀這本書,因為葛詹尼加清楚的展現出如何針對一個現象提出假說並進行驗證的科學活動過程。如果你對科學家之間的社會互動有興趣,你更應該讀這一本書,因為你可以從這本書中看到人與人之間的互動與想法衝擊如何改變一個科學領域的走向。

如果你是想要進入這個領域的學生,那你應該好好「熟讀」這本書,因為你可以透過這本書知道其中各個相關研究主題的靈魂人物到底是誰。如果你已經是這個領域的研究者,那你更應該「偷讀」這本書,因為你可以看到諸多名人、師長、同事和朋友的軼聞趣事與八卦。如果你是科學領域中的領導者與管理者,那你更應該「搶讀」這本書,因為你將可以從中學到一個新科學領域的開創與領導先鋒如何展現其華麗的政治與管理手腕。

在葛詹尼加等身的諸多科普書籍當中,如果你想選擇一本起手、或者暫時只有時間閱讀其中一本,那就先從這本精彩絕倫的科學家自傳開始吧!

2003年,一封來自美國達特茅斯學院(Dartmouth College)的博士班入學許可通知書,把我捲入了認知神經科學的歷史發展洪流之中。當時,正值本書作者葛詹尼加(Michael Gazzaniga)在達特茅斯執掌認知神經科學研究中心的期間。一心想要研究人類意識現象的我,正是因為葛詹尼加的大名,才申請了這一所位於冰天雪地中的美國常春藤盟校,而這一封入學許可通知書,也徹底改變了我的一生。

1961年,葛詹尼加畢業於達特茅斯學院的大學部。隨後前往加州理工學院追隨斯佩里(Roger Sperry,1981年諾貝爾生醫獎得主)研究裂腦病患。1985年,他第一次回到達特茅斯任教,之後又搬到加州。1999年,因為發現裂腦病患似乎擁有兩個不同心靈而名滿天下的葛詹尼加再度回鍋達特茅斯,並為學校帶來前所未見的資金譯注,他當時所取得的研究經費,超過了全校總研究經費的一半以上。在他刮起的「認知神經科學」熱門旋風的影響之下,達特茅斯成立了全美國第一個認知神經科學中心、以及全美第一個擁有功能性磁振造影機器的心理系研究大樓。

在這段風起雲湧的時期,許多對認知神經科學有興趣的頂尖研究生、博士後研究員以及年輕學者都蜂擁聚集在達特茅斯。只可惜,在我入學時,葛詹尼加正忙於行政與管理工作,並且在我入學兩年後便離開達特茅斯前往加州大學聖塔巴巴拉分校,因此我並沒有機會直接和他共事學習。

不過在葛詹尼加離開達特茅斯之後,我仍有機會結識書中第八章所提到的許多關鍵人物,例如心理物理學高手芬卓奇(Bob Fendrich),幾乎沒有預測錯誤過的心理統計學教授沃福特(George Wolford)、精力充沛的精神醫學科學家格萊弗頓(Scott Grafton)、青少年大腦的專家蓓爾德(Abigail Baird)、以及聰明過人的牛津大學教授布萊克摩爾(Colin Blackmore)等人。至於書中提到的那家催生出神經影像共享資料庫的「髒牛仔咖啡店」,更是我在學生時代光顧不下百次的熟悉老地方。

葛詹尼加在這本書中,以裂腦症的研究貫穿了他豐富宏大的一生。如果你對大腦和裂腦有興趣,那你應該閱讀這本書,因為你可以在書中看到關於裂腦研究的第一手資料。如果你對認知神經科學的研究方法有興趣,你也應該閱讀這本書,因為葛詹尼加為了研究大腦,無所不用其極地使用了各種可得的研究方法,並且對它們作出了最佳示範和描述。如果你對科學假說的演進有興趣,你也應該閱讀這本書,因為葛詹尼加清楚的展現出如何針對一個現象提出假說並進行驗證的科學活動過程。如果你對科學家之間的社會互動有興趣,你更應該讀這一本書,因為你可以從這本書中看到人與人之間的互動與想法衝擊如何改變一個科學領域的走向。

如果你是想要進入這個領域的學生,那你應該好好「熟讀」這本書,因為你可以透過這本書知道其中各個相關研究主題的靈魂人物到底是誰。如果你已經是這個領域的研究者,那你更應該「偷讀」這本書,因為你可以看到諸多名人、師長、同事和朋友的軼聞趣事與八卦。如果你是科學領域中的領導者與管理者,那你更應該「搶讀」這本書,因為你將可以從中學到一個新科學領域的開創與領導先鋒如何展現其華麗的政治與管理手腕。

在葛詹尼加等身的諸多科普書籍當中,如果你想選擇一本起手、或者暫時只有時間閱讀其中一本,那就先從這本精彩絕倫的科學家自傳開始吧!

|