| FindBook |

有 4 項符合

散步在華爾街的馬克思的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 2 則評論,查看更多評論 |

|

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 88 |

二手中文書 |

二手書 |

$ 209 |

Others |

$ 298 |

社會人文 |

$ 350 |

社會 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:Readmoo

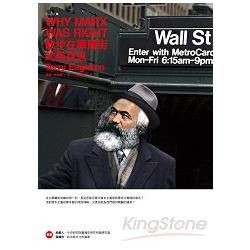

圖書名稱:散步在華爾街的馬克思

在現今西方這個日趨無階級、充滿社會流動可能、後工業時代的社會裡,馬克思主義顯然已經過時、無足輕重。

將馬克思主義付諸實踐時,總帶來暴政與大屠殺,它意味著饑荒、痛苦、強制勞動、殘缺不全的經濟與箝制一切的高壓國家。

馬克思主義是一種烏托邦式的夢想,信仰的是完美社會的可能性,卻對人性的邪惡視若無睹,天真到無以復加。

以上批判是事實,還是對社會主義的偏見與誤解?英國當代重要思想家伊格頓提醒:馬克思理論固然不是完美的,但批評它的論點有著更多缺陷。

伊格頓舉出十項最常拿來反對馬克思主義的觀點,然後一一駁斥,擊破它們看似無堅不摧的立論。他以過人的機智幽默,與文學家的妙喻用筆,針砭世人如何扭曲馬克思的思想,如何將社會主義汙名化,同時,從抽絲剝繭的論述中,帶領讀者看見社會主義真正的理想與目標。

作者簡介

泰瑞‧伊格頓 Terry Eagleton

英國當代重要思想家,馬克思思想的研究權威,獲選為英國國家學術學院院士。著有多部文化及思潮理論觀察的書籍,知名作品包括《文學理論導讀》、《理論之後》、《生命的意義是爵士樂團》、《如何閱讀文學》。伊格頓目前為英國蘭開斯特大學英文系傑出教授,美國聖母大學英國文學系特聘教授。現居於愛爾蘭。

譯者簡介

李尚遠

台灣大學政治學研究所碩士。譯有《帝國》(合譯)、《我們只有一個世界:全球化的倫理學》、《理論之後:文化理論的當下與未來》、《現代性中的社會想像》、《為什麼上街頭?新公民運動的歷史、危機和進程》(合譯)、《規則的烏托邦》。

圖書評論 - 評分:

| |||

|

|

2012/08/18

2012/08/18