現場調度電話打來時,章桐正準備換衣服下班。

今天整個法醫室的人出奇得多。章桐不是單指那些沒有生命的人,而是包括一些找藉口來坐一會兒的同事。

整棟大樓的中央空調都壞了,光靠那為數不多的幾台電風扇,根本解決不了問題,而法醫室由於工作性質特殊的緣故,空調系統是獨立的,所以也就成了這次「機器罷工」的唯一倖免者。平時冷冷清清的法醫室,今天居然成了很熱門的地方,聽著真一句假一句的誇獎,章桐和值班的主任唯有無奈地苦笑。

總算熬到下班的時間,電話鈴聲卻在此刻響了起來。

章桐皺了皺眉,無奈地搖了搖頭,放下手中的提包,接起了電話,「你好,這裡是法醫室。」

「章法醫,雲羅區發生兇殺案,請您即刻趕往現場,地址是雲羅區『城中村』四十五號。」調度機械化的聲音在章桐耳邊顯得很刺耳。章桐記下地址後,提起了放在工具櫃裡的鋁製工具箱,匆忙推門走了出去。沒辦法,案子是不會按規定工作時間發生的。

當章桐在門口準備上車時,迎面碰到了正來上晚班的助手潘建,聽說有案子,他頓時兩眼放光,主動要求和章桐一起去。由於拗不過他,另一個開車的助手就無奈地讓出了位子。

由於交通擁擠,當法醫車趕到「城中村」案發現場時,時間已經過去了整整半小時。好奇的人們把這兒圍了個水洩不通。

章桐真是不明白,明明知道是讓人恐懼的兇殺案,卻還是有那麼多圍觀者,不過還好無孔不入的媒體沒在現場出現,要是他們在的話,那就更麻煩了。

遠遠地就能看到王亞楠臉色很不好,站在門口,一副心事重重的樣子。章桐心裡猛地一沉。她的出現,意味著這個案子不簡單,肯定是重案,不然調度是不會通知身為重案組隊長的王亞楠的。

再一個,那就是亞楠的神情。因為合作這麼久以來,章桐從沒在她臉上看見過這種神情。章桐感覺到右邊太陽穴在陣陣反射性地跳動。

王亞楠一看見章桐,眼中一亮,趕緊站了起來,走到封鎖帶邊,一邊登記,一邊對章桐說:「妳來接這個案子真是太好了,我總算可以鬆口氣了。」

章桐一臉狐疑地瞪著她,不知道她為何感到慶幸。

走到屋子門口的時候,一股熟悉的惡臭撲面而來,章桐心裡清楚,屋裡肯定有一具高度腐敗的死屍,於是,回頭示意潘建馬上穿上防護服,再進入現場。

章桐和助手潘建戴上口罩,穿上連身的白色防護服,把頭髮塞進了連衣帽裡,還各自套上了鞋套,以免一會兒在屍體周圍留下腳印。接著,章桐就小心翼翼地第一個走進屋內,左手提著笨重的工具箱,右手的指尖滑過冰冷的牆面。

房子外是一間狹小的廚房,章桐沒見到炊具,只有冰冷油膩的灶台。空中不斷地飛舞著嗡嗡作響的大蒼蠅,這是屍體腐爛後的第一個訪客。透過口罩,章桐仍能清晰地聞到裡屋飄來讓人頭暈的惡臭。

同樣全副武裝的助手潘建拍了拍章桐的肩膀,示意屍體肯定在裡面。她點點頭,繼續向裡屋走去。

腳剛邁進裡屋,就踩到一種黏糊糊、濕漉漉的東西,章桐差點滑倒。

一具已經呈現高度腐敗跡象的屍體出現在眼前,赤身裸體地被綁在一張木椅上,面朝北,正對著裡屋的進門處,手臂扭在背後,而且被細繩綁在椅子的靠背立柱上,雙腿也分別被綁在兩側的椅腳上,身上的皮膚也因腫脹而被撐破。

最恐怖的是,本應是腦袋的地方,現在卻空空蕩蕩,脖子上是一道非常整齊的切口,此刻猩紅的傷口就像一張血盆大口,正在朝著天空發出無聲的怒吼。

通過變形腫脹的屍體,章桐勉強分辨出死者的性別,從屍體嬌小的形態特徵,再加上屍體表面赤裸的器官——儘管上面已經爬滿了許多不速之客,章桐依舊能夠肯定,面前這位慘死的受害者,是一位女性。

屋子裡到處都是血跡,彷彿一幕復仇悲劇裡的恐怖場景。血被濺得到處都是,似乎連房子都被殃及而血肉模糊了。屍體腳下,一地猩紅。

章桐已經不會思考了。勘察過那麼多的兇殺案現場,從未見過這麼血腥的一幕。章桐耳邊似乎聽到了淒厲的慘叫聲和哀求聲,這使她忍不住打了一個寒顫。

章桐找了一個乾淨一點的角落,放下工具箱,開始了工作。

不知過了多久,時間彷彿都已經靜止了。當兩人終於把屍體小心翼翼地塞進大號裝屍袋,用擔架抬出屋子的時候,屋外頓時死一般的寂靜,眾人的目光齊刷刷地射向了他們,讓章桐感覺渾身都不自在。

走過王亞楠身邊的時候,章桐點頭示意現場勘查組可以進入了。作為法醫,章桐只負責屍體,現場所有的證據自然會有專門的人員採集。

車子飛快地離開了現場,章桐和潘建都沒有說話,想著後車廂裡放著的那個沉重大號裝屍袋,誰的心情都好不起來。

☆☆

回到局裡後,無論章桐怎麼勸說,潘建都不肯去吃晚飯。

確實,在目睹了那麼噁心的一幕後,誰還能有胃口吃東西啊!此刻,早已經過了晚飯的時間,章桐一點都不感覺餓,似乎周圍始終散發著一股惡臭。

足足花了兩個小時,章桐才結束驗屍工作。

沒有能夠證明屍體身分的證件和物品,連頭顱都已不見蹤影,章桐沒有辦法確定死者的身分,就只能提取屍體的組織樣本,送去進行DNA比對。但是局裡的DNA資料庫還不夠完整,所以對於結果,章桐不抱太大希望。屍體被兇手處理得很乾淨。

屍體表面聚集了很多蛆蟲,可以分辨出這屬於麗蠅的蟲卵。一般來說,麗蠅是在人死後二十小時開始在屍體表面生成的,但是為了進一步確定,章桐還是提取了相關標本,以方便確認其發展的階段。

屍體是殘缺不全的,除了失去頭顱外,章桐沒有找到屍體應有的兩個手掌,斷腕處依舊是乾脆俐落的一道切口,從傷口處烏黑乾結的血跡,章桐得出結論——死者是在活著的時候被硬生生砍斷手掌的。

除此以外,由於天氣炎熱,屍體的腐敗已經進入了第三期,很多表面的傷口已經無法用肉眼辨別了,無奈之下,在盡可能地提取了所有證物後,章桐示意潘建可以使用一種特殊的方法,來得到受害人的骸骨,說得通俗一點,就是「高溫水煮」。

所謂「高溫水煮」是指,如果一具屍體實在沒有辦法確定它的身分,又沒有相應的DNA資料庫來進行比對,就只有採用提取骨架的方法。

這樣做可以進行面部重建,通俗一點說,就是在確定骨齡和性別後,使用黏土根據頭骨重建死者的面部特徵。這種重建,部分基於仔細的測量,部分基於重建者的想像。現在不同於以前,這些工作可以通過電腦掃描來進行分辨和重建,比人工要精確多了!雖然沒有旁人的證言,法醫無法判定死者的胖瘦,但是,一個大概的容貌還是可以確定的,這對尋找屍源有很大的幫助。

另外,有時候,人類的骸骨可以忠實地記錄下死者所受到的致命傷,比如說骨折之類,哪怕骸骨上的細小裂痕,對於法醫推斷死者的死因,都有很大的幫助。而面對腐屍,要想盡快取到完整的骨架,就只能夠利用高溫水煮,殺菌又高效,只是過程難免有些讓人的心理接受不了。

儘管方式讓人有些接受不了,但是效果是很明顯的。既然對屍體表面已經束手無策,那麼忠實的骸骨或許能給大家一個滿意的答案。

面對著整齊擺放在解剖檯上的潔白骨架,章桐仔細地察看著每一根骨頭,希望從中找到能辨明死者身分,以及找到死者真正死因的線索。

但是,她失望了,除了得出死者的性別、大致年齡以及沒有生育過的結論外,其他一無所獲。

章桐嘆了口氣,看著靜靜躺在面前的骨架,喃喃自語:「妳是誰?在妳身上究竟發生了什麼可怕的事?妳為何會遭此厄運……」

此刻,一臉疲憊的王亞楠,也正苦惱地盯著面前解剖檯上的這副無名氏骨架發愁。

她的臉色比在現場時好了一點,但是接下來所要面對的問題,卻讓她更加頭痛。

兇手的殘忍手段在天長市的歷史上,可以說是獨一無二,無孔不入的媒體就像聞到腥味的蒼蠅,很快就會把天長市警安局圍個水洩不通。見過現場的人,哪怕只是看過現場照片的人,都很容易地便感覺到那即將到來的「暴風雨」。

良久,王亞楠才艱難地抬起頭,「有線索嗎?」

「很少。兇手的手法很俐落,屍體上沒有任何遺留物。」章桐很無奈地說道。

「直接死因?」王亞楠追問道。

章桐感覺到王亞楠的聲音,就像汽車突然煞車時發出的聲音那麼刺耳。她伸手在屍體脖頸斷口處比畫了一下,「乾脆俐落,一刀致命!」

忽然,章桐又想到了什麼,於是來到工作檯前,取出放大了的屍體相片,伸手指著脖頸處整齊的切口,說道:「妳看,根據斷口處遺留的黑色血跡,表明死者是在活著的時候被斬去頭顱的。」

把相片放回去後,接著,章桐又來到冷凍櫃前,取出冷凍之後死者切口處的肌肉樣本,轉身遞給了王亞楠。「兇手的刀非常特殊,而且異常鋒利。我取下了這些切口處完整的肌肉樣本,希望能在資料庫中找到匹配的線索。」

王亞楠點點頭,正要轉身離去,章桐卻叫住了她:「亞楠,找到她的頭顱後,請盡快通知我!」

章桐沒有想到,第二天一早就在江濱公園湖中找到了死者的頭顱。

看樣子,它已經漂浮在那兒有兩天了。當她在現場打開包裹著頭顱的黑色塑膠袋時,忍不住倒吸了一口冷氣,兇手太殘忍了!

此刻,王亞楠正站在一旁,詢問發現死者頭顱的釣魚愛好者。他們的臉色早已被嚇得刷白,其中一個小夥子更是臉都發綠了,渾身顫抖,而驚恐的眼神還不時地朝這邊瞄著,彷彿死者頭顱隨時會爆炸一樣。

章桐相信他們很長一段日子裡都不會再去釣魚了,而作噩夢肯定也是免不了的事。不過,還真得感謝他們的好奇心,雖然在現場還無法確定手中這已高度腐爛的頭顱,屬於哪個不幸的人,只能依稀判斷出這是一個女性,但從她死後,腦袋被人像一袋垃圾一樣扔到這湖水裡的結局可以斷定,她身體其餘的部分也不會好到哪兒去。

章桐低下頭,仔細地審視著面前這個無名頭顱,長長的頭髮就像稻草一樣纏結在一起,毫無光澤可言。臉被浸泡得嚴重變形,部分皮膚已經有脫落的跡象。

死亡和湖水的浸泡已經使這張臉變得足夠可怕了,但是更恐怖的是,那兩個黑黑的死死瞪著人的眼眶,裡邊沒有眼球。

章桐戴著手套翻遍了整個塑膠袋,也沒有找到死者的眼球。塑膠袋被結結實實地打了好幾個結,這說明眼球不可能是被魚吃了或是掉到河裡了,於是可能性只剩下了一種。

想到這兒,章桐的心猛地往下一沉,雙手捧著頭顱,把黑黑的眼眶對準太陽底下仔細查看,果然,從接近腐爛的眼部組織殘餘肌肉上,可以清晰地看到乾淨俐落的刀痕。

雖然章桐對眼科並不怎麼精通,但是她已經能夠得出一個明確的結論——死者的眼球被乾乾淨淨地摘除了!

這到底是什麼人幹的?

想到昨天所見到的那具恐怖的無頭女屍,章桐渾身直起雞皮疙瘩。

儘管此刻還未到中午,但氣溫已經明顯高過了人所能忍受的極限,章桐大汗淋漓,頭髮都濕透了,而頭頂的樹蔭一點作用都沒有,感覺就像抱著個大火爐,但現場圍觀的人卻絲毫沒有散去的跡象,議論紛紛。章桐彎著腰蹲在那兒仔細勘察,感覺人們那道道射向自己後背的目光,像針一樣扎著。

在做完所有現場必需的工序後,章桐把頭顱連同黑色塑膠袋一起放進了裝屍袋裡,然後提上了法醫工作車。關上後車廂門的時候她突然想到,昨天,也是同樣的車、同樣的裝屍袋,一具腫脹變形的無頭屍體好不容易才被塞了進去,而今天,袋子顯得很空蕩,就一個頭顱。章桐不知道這兩天的發現,是否冥冥之中有著聯繫,但是她卻感到一種莫名的恐慌,心情沉重極了。

| FindBook |

有 7 項符合

女法醫之墮落天使的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 160 |

二手中文書 |

$ 198 |

華文推理/犯罪小說 |

$ 198 |

言情小說 |

$ 213 |

華文推理/犯罪小說 |

$ 220 |

中文書 |

$ 220 |

推理小說 |

$ 225 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

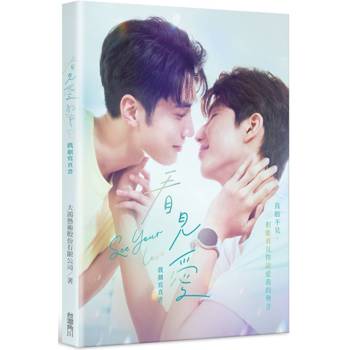

圖書名稱:女法醫之墮落天使

真正的惡魔,總會披上純真天使的外衣,

在獲取信任之後,才會露出凶惡的獠牙!

2013全新懸疑犯罪小說

女法醫與女刑警聯手,

偵破一樁樁駭人聽聞的凶殺命案。

最專業的法醫知識,最驚人的預謀策劃,

最震撼的揭密過程,最真實的人性披露。

看首席女法醫睜大法醫之眼,

一步步剖析每宗犯罪背後的變態心理!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

章桐,法醫室裡的首席女法醫,

她冷靜鎮定,面對任何屍體都面不改色,

因為她的責任就是要「挖出」這些屍體「無聲的訊息」!

接連發現的屍體全是殘缺不全,

不但雙手、眼睛不見蹤影,竟然連位於大腦最深處,人稱第三隻眼的松果體都被摘除。

兇手為什麼要這麼做?

警方毫無線索,一愁莫展。

章桐必須睜大她的法醫之眼,從屍體上所傳達出的訊息,找出破案的線索,

將這冷酷毫無人性的兇手,逮捕到案!

作者簡介:

戴西

原名李琪,女,作家協會會員,曾經從事法醫工作十餘年,碩士研究生畢業,喜歡看懸疑偵探小說。

章節試閱

現場調度電話打來時,章桐正準備換衣服下班。

今天整個法醫室的人出奇得多。章桐不是單指那些沒有生命的人,而是包括一些找藉口來坐一會兒的同事。

整棟大樓的中央空調都壞了,光靠那為數不多的幾台電風扇,根本解決不了問題,而法醫室由於工作性質特殊的緣故,空調系統是獨立的,所以也就成了這次「機器罷工」的唯一倖免者。平時冷冷清清的法醫室,今天居然成了很熱門的地方,聽著真一句假一句的誇獎,章桐和值班的主任唯有無奈地苦笑。

總算熬到下班的時間,電話鈴聲卻在此刻響了起來。

章桐皺了皺眉,無奈地搖了搖...

今天整個法醫室的人出奇得多。章桐不是單指那些沒有生命的人,而是包括一些找藉口來坐一會兒的同事。

整棟大樓的中央空調都壞了,光靠那為數不多的幾台電風扇,根本解決不了問題,而法醫室由於工作性質特殊的緣故,空調系統是獨立的,所以也就成了這次「機器罷工」的唯一倖免者。平時冷冷清清的法醫室,今天居然成了很熱門的地方,聽著真一句假一句的誇獎,章桐和值班的主任唯有無奈地苦笑。

總算熬到下班的時間,電話鈴聲卻在此刻響了起來。

章桐皺了皺眉,無奈地搖了搖...

»看全部

商品資料

- 作者: 戴西

- 出版社: 耕林 出版日期:2013-07-30 ISBN/ISSN:9789862863961

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝

- 類別: 中文書> 類型文學> 推理小說

|