市警局兩棟大樓十分陳舊,據說是八○年代建成的,已經使用三十年了。市警局新大樓已經建設完畢,聽說下個月就會搬過去。

今天來開會的人並不多,除正副局長還未到場外,支隊長、重案組組長、偵辦人員和轄區派出所所長等十餘人各自就位。

負責接待的陸子騫早就從同事口中聽說舒潯的外貌,見了她也不感覺驚奇,禮貌地把她引導坐下。她果然和他們形容的一樣,衣著精緻講究,戴了副黑框眼鏡,顯得老沉,淡然間帶著些許冷豔。

舒潯坦然地接過陸子騫端上的一杯咖啡,低頭看著桌上資料中的案件綜述。

沒過一會兒,門外走廊有沉穩的腳步聲漸漸靠近,舒潯這樣慢吞吞又冷漠的性子自然不可能馬上抬頭去看,直到聽見剛才接待她的陸子騫恭敬地叫了句「左教授」,她才淡淡抬一抬眼睫,看了一眼剛剛走進來的那個男人。

英俊卻不張揚,身材高大而勻稱,鐵灰色的修身西裝,淡藍色襯衫領口兩顆釦子未扣,目光未相對時給人感覺沉靜而內斂,但他與她的目光一相接,卻給她一種濃濃的滲透感,彷彿要擊穿一切。

這種審視的目光讓舒潯格外不舒服,於是不動聲色地轉移了視線。

他來了。

舒潯的心猛然狂跳起來,渾身的血好像變成固體,從心口到指尖,都是一陣酸麻,然而她的表情卻冷繃著,不露聲色。

左擎蒼將黑色Toledo公事包放在圓桌上,他的位子被安排在舒潯對面,不知是刻意還是個人習慣,他並沒有在那個位置坐下,而是將姓名牌移到指定位置旁邊,接過陸子騫端來的一杯咖啡後,在姓名牌後坐下,正好位於舒潯視線的右前方。

舒潯雖不想再跟他對視,但下意識又抬眼看了看他。

目光所及第一處,便是他的手。修長而有力卻不粗糙,指甲修得短而乾淨,手掌與手腕相接處皮膚有一塊薄繭——未婚,不抽煙,室內工作者,經常接觸電腦;手錶戴在左邊,公事包放在左邊,看資料時,用左手把紙折好撫平——左撇子或慣用左手……

舒潯的腦子不緊不慢地運作著,雖然關於他的一切她根本不陌生,可還是想試試自己的推理能力。

忽然,舒潯感覺到對方投來的冷厲目光,忙垂下眼睫,翻動著手中資料。

左擎蒼以快十倍的速度從上到下審視舒潯一遍,又不以為意地移開目光。

見他二人誰也不正眼看誰的冷淡模樣,陸子騫不禁有些失望。說好的同仇敵愾呢?轉念一想,左教授歷來不是愛搭訕的人,這種局面似乎也在情理之中。

市警局局長劉孝程和分管刑偵支隊的陳洋智副局長到場後,案情介紹分析會議正式開始。

兩個專家的到來讓劉孝程暗自舒一口氣,自他上任以來,鷺洲還沒有發生過如此震驚全國的案件,好在中央及時作出部署,在案件遲遲沒有進展之時,邀請了著名的刑偵專家左擎蒼協助辦案。更讓他沒有想到的是,上頭還調配了一位歸國犯罪心理學博士參與辦案,往小了說,能與左擎蒼互相配合,往大了說,有利於我國在這個專業領域研究的長遠發展。

犯罪心理分析——劉孝程早有耳聞,他兒子高中時候就狂迷什麼《犯罪心理》的影集,他也跟著看了兩季,心理側寫、畫像這種破案手法靠譜不靠譜,有待於驗證,不過,黑貓白貓,抓得著老鼠的就是好貓。

可看到舒潯的時候,劉孝程不免有點失望,這樣一個年輕女孩,真的能挑起這起案件的一半大樑?

劉局長在歡迎兩位專家和案件綜述的時候,左擎蒼和舒潯各自拿一份案卷,一個在看驗屍報告,一個在看物證照片,安安靜靜。

發言到尾聲,劉局長剛說完「……二位專家互相配合,相信能給這起案件帶來巨大轉機……」左擎蒼忽然放下手中資料,看向他。

「抱歉,我不跟這個女人合作。」

一語涼薄,還帶有極大的藐視意味。他甚至不稱呼她的名字,以「女人」一詞,給舒潯的存在下了定義。她不是專家學者,她不是同領域精英,不是同僚,更不是戰友,只是個生物學上的普通雌性。

陸子騫暗自倒吸一口涼氣。

這麼多年了,左教授那孤傲的性子一點沒變,對女性的厭惡和排斥更是不減反增!

比如,他從不帶女研究生和博士,不管報考女生的大學成績多麼優秀,他連面試的機會都不給;再比如,他開設一門「女性犯罪心理研究」選修課,你錄下他課上的所有言論,基本可以深入剖析所有女性罪犯的犯罪動機,在這門選修課上,你能學到一個中心主旨——用最壞的惡意去揣測女人的心。

可左擎蒼的私生活是那樣神祕,陸子騫沒有聽說任何他被女性傷害或者和女性相愛的傳言,但可以百分百肯定的是,他並不是一個Gay。

舒潯聽完那句話,臉上沒有明顯的不悅,只是馬上開口回了一句:「實際上,我也不需要這樣的助手。」

所有人都安靜了。

這一句,似乎更具藐視性。

助手?她將左擎蒼擺在了「助手」的位置,而且還是一個「多餘的、不需要的助手」。

這個女人看上去一臉冷漠,實際竟比左擎蒼還要狂傲?

難道,兩個人曾經有過節?

如此,把舒潯接回來的老張幾乎要哭了。

他倆完全不按牌理出牌啊!難道不應該站起來熱絡地握手,對自己的專業一番低調的炫耀,然後形成統一戰線,誓言揪出兇犯嗎?

說好的互相吹捧、惺惺相惜呢?

| FindBook |

有 7 項符合

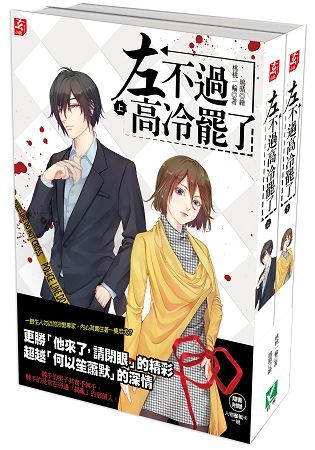

左不過高冷罷了(上、下不分售)的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 350 |

靈異/推理 |

二手書 |

$ 360 |

二手中文書 |

$ 375 |

神怪/推理 |

$ 395 |

推理/驚悚小說 |

$ 440 |

中文書 |

$ 440 |

大眾文學 |

$ 450 |

幻奇冒險 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:左不過高冷罷了(上、下不分售)

一臉生人勿近的冷酷專家,內心其實住著一隻忠犬?

更勝「他來了,請閉眼」的精彩,

超越「何以笙蕭默」的深情,

棘手的案子其實不棘手,

棘手的是常在旁邊「搗亂」的那個人!

血腥案件讓刑偵推理專家與犯罪心理專家聯手辦案--

「抱歉,我不跟這個女人合作。」

「實際上,我也不需要這樣的助手。」

這這這……說好的互相吹捧、惺惺相惜呢?

「習慣是不容易改變的……妳的習慣,我不需要分析。」

「但是,我可以養成別的習慣,人都是會變的。」

「我沒有變……」

他總是意有所指地暗示著什麼,而她總是避之唯恐不及地不敢猜。

面對接二連三的棘手案件,她總是戰戰兢兢,

偏偏就是有個「某人」要來「亂」!

他一針見血地透析案情也就算了,

還要一臉冷酷帥地批評她的專業,說那不過是「雕蟲小技」,

然後在狀似不經意的時候,再來小小撩撥她一下,

這人什麼見鬼的心態!

「聞道有先後,術業有專攻」,

他有他的能耐,她也有她的本事。

黑貓白貓,抓得著耗子的就是好貓。

她會讓他知道,她的專業絕對是超級好貓!

作者簡介:

桃桃一輪

晉江原創網簽約作者,江湖人稱「桃爺」,在大陸、台灣、越南等地出版多部小說,其中,推理言情題材小說<你有權保持沉默>、<左不過高冷罷了>已簽訂影視改編協議。

作者專欄:http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=154465

TOP

章節試閱

市警局兩棟大樓十分陳舊,據說是八○年代建成的,已經使用三十年了。市警局新大樓已經建設完畢,聽說下個月就會搬過去。

今天來開會的人並不多,除正副局長還未到場外,支隊長、重案組組長、偵辦人員和轄區派出所所長等十餘人各自就位。

負責接待的陸子騫早就從同事口中聽說舒潯的外貌,見了她也不感覺驚奇,禮貌地把她引導坐下。她果然和他們形容的一樣,衣著精緻講究,戴了副黑框眼鏡,顯得老沉,淡然間帶著些許冷豔。

舒潯坦然地接過陸子騫端上的一杯咖啡,低頭看著桌上資料中的案件綜述。

沒過一會兒,門外走廊有沉穩的腳步聲漸漸...

今天來開會的人並不多,除正副局長還未到場外,支隊長、重案組組長、偵辦人員和轄區派出所所長等十餘人各自就位。

負責接待的陸子騫早就從同事口中聽說舒潯的外貌,見了她也不感覺驚奇,禮貌地把她引導坐下。她果然和他們形容的一樣,衣著精緻講究,戴了副黑框眼鏡,顯得老沉,淡然間帶著些許冷豔。

舒潯坦然地接過陸子騫端上的一杯咖啡,低頭看著桌上資料中的案件綜述。

沒過一會兒,門外走廊有沉穩的腳步聲漸漸...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 桃桃一輪

- 出版社: 耕林 出版日期:2016-12-27 ISBN/ISSN:9789862867129

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:688頁 開數:25K

- 類別: 中文書> 類型文學> 大眾文學

|