今天,媽媽死了。也許是昨天,反正我也不清楚。我收到養老院的一封電報,說:「母過世。明日安葬。專此通知。」這也看不出個所以然來,可能是昨天死的。養老院在馬朗戈,離阿爾及爾八十公里。我搭乘兩點鐘的公共汽車,下午到,還趕得上守靈,明天晚上就能回來。我向老板請了兩天假,有這樣的理由,他不能拒絕。不過,他似乎不大高興。我甚至跟他說:「這可不是我的錯。」他沒有理我。我想我不該跟他說這句話。反正,我沒有什麼可請求原諒的,倒是他應該向我表示哀悼。不過,後天他看見我戴孝的時候,一定會安慰我的。現在有點像是媽媽還沒有死似的。不過一下葬,那可就是一樁已經了結的事了,一切又該公事公辦了。

我搭的是兩點鐘的汽車。天氣很熱。跟平時一樣,我還是在賽萊斯特的飯館裡吃的飯。他們都為我難受,賽萊斯特還說:「人只有一個母親啊!」我走的時候,他們一直送我到門口。我有點兒煩,因為我還得到艾瑪努埃爾那裡去借黑領帶和黑紗。他幾個月前剛死了叔叔。

為了及時上路,我是用跑的過去。這番急,這番跑,加上汽車顛簸,汽油味兒,還有道路的熱氣和天空刺眼的陽光,把我弄得昏昏沉沉的。我幾乎睡了一路。我醒來的時候,正歪在一個軍人身上,他朝我笑笑,問我是不是從遠地方來。我不想說話,只應了聲「是的」。

養老院離村子還有兩公里,我走去了。我真想立刻見到媽媽。但門房說我得先見見院長。他正忙著,我等了一會兒。這當兒,門房說個不停,後來,我見了院長。他是在辦公室裡接待我的。那是個小老頭,佩帶著榮譽團勛章。他那雙淺色的眼睛盯著我。隨後,他握著我的手,老也不鬆開,我真不知道如何抽出來。他看了看檔案,對我說:「莫梭太太是三年前來此的,您是她唯一的贍養者。」我以為他是在責備我什麼,就趕緊向他解釋。但是他打斷了我:「您無須解釋,親愛的孩子。我看過您母親的檔案。您無力負擔她的。她需要有人照料,而您的薪水又很微薄。總之,她在這裡反而更快活些。」我說:「是的,院長先生。」他又說:「您知道,她有年紀相仿的人做朋友。他們對過去的一些事有共同的興趣。您年輕,跟您在一起,她還會悶得慌呢!」

這是真的。媽媽在家的時候,一天到晚總是看著我,不說話。她剛進養老院時,常常哭。那是因為不習慣。幾個月之後,如果再讓她出來,她還會哭的。這又是因為不習慣。差不多因為這樣,近一年來我就幾乎沒來看過她。當然,也是因為來看她就得佔用了星期天,還不算趕汽車、買車票、坐兩小時的車所費的力氣。院長還在跟我說,可是我已聽不下去了。最後,他說:「我想您願意再看看您的母親吧!」我站了起來,沒說話,他領著我出去了。在樓梯上,他向我解釋說:「我們把她抬到小停屍間裡了。因為怕別的老人害怕。這裡每逢有人死了,其他人總要有兩三天工夫才能安定下來。這給服務帶來很多困難。」我們穿過一個院子,院子裡有不少老人,正三五成群地閒談。我們經過的時候,他們都不做聲了;我們一過去,他們就又說開了。真像一群鸚鵡在嘰嘰喳喳低聲亂叫。走到一座小房子門前,院長與我告別:「請自便吧,莫梭先生。有事到辦公室找我。原則上,下葬定於明晨十點鐘。我們是想讓您能夠守靈。還有,您的母親似乎常向同伴們表示,希望按宗教的儀式安葬。這事我已經安排好了,只不過告訴您一聲。」我謝了他。媽媽並不是無神論者,可活著的時候也從未想到過宗教。

我進去了。屋子裡很亮,玻璃天棚,四壁刷著白灰。有幾把椅子,幾個X形的架子。正中兩個架子上,停著一口棺材,蓋著蓋,一些發亮的螺絲釘,剛擰進去個頭兒,在刷成褐色的木板上看得清清楚楚。棺材旁邊,有一個阿拉伯的女護士,穿著白大褂,頭上一方顏色鮮艷的圍巾。

這時,門房來到我的身後。他大概是跑來著,說話喘得有點兒結巴:「他們給蓋上了,我得再打開,好讓您看看她。」他走近棺材,我叫住了他。他問我:「您不想嗎?」我回答說:「不想。」他站住了,我很難為情,因為我覺得我不該那樣說。過了一會兒,他看了看我,問道:「為什麼?」他並沒有責備的意思,好像只是想問問。我說:「不知道。」於是,他拈著發白的小鬍子,也不看我,說道:「我明白。」他的眼睛很漂亮,淡藍色,臉上有些發紅。他給我搬來一把椅子,自己坐在我後面。女護士站起來,朝門口走去。這時,門房對我說:「她臉上長了惡瘡。」因為我不明白,就看了看那女護士,只見她眼睛下面繞頭纏了一條繃帶。在鼻子的那個地方,繃帶是平的。在她的臉上,人們所能見到的,就是一條雪白的繃帶。

她出去以後,門房說:「我不陪你了。」我不知道我做了個什麼表示,後來他沒有走,站在我後面。背後有一個人,使我很不自在。傍晚時分,屋子裡仍然很亮。兩隻大胡蜂在玻璃天棚上嗡嗡地飛。我感到睏勁兒上來了。

| FindBook |

有 5 項符合

異鄉人的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 213 |

世界古典 |

$ 213 |

中文書 |

$ 213 |

歐美文學 |

$ 238 |

法國文學 |

$ 243 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

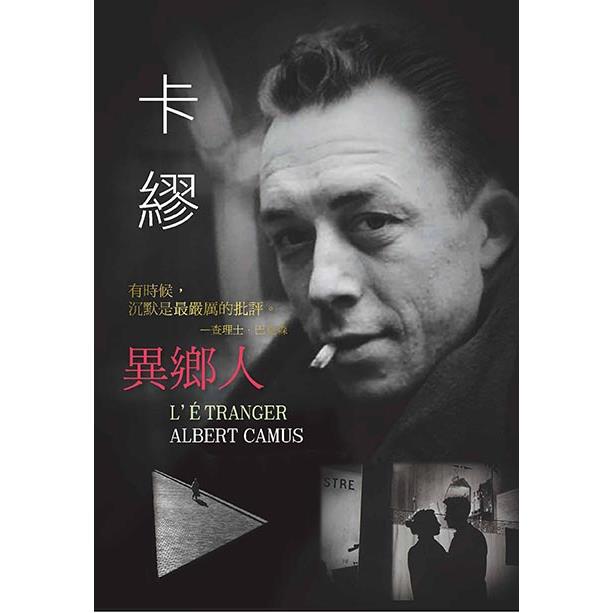

圖書名稱:異鄉人

男主收到一封來自養老院的電報告知其母親的死訊,在母親的葬禮上並沒有流露出傷心難過,隨後立即又繼續渾渾噩噩過日子,不久後,莫名其妙犯下一樁謀殺案,最後在面對審判問到其殺人動機時,他回答:「都是太陽惹的禍」,最後法官因他在母親去世後態度過於冷漠為理由判決死刑,在故事最後男主角在等待行刑期間情緒大爆發,並表達了對社會習俗道德的不解與憤怒……

作者簡介:

卡繆(Albert Camus,1913.11.7~1960.1.4),法國小說家、哲學家、戲劇家、評論家,1942年出版《異鄉人》(L'Étranger),是成名作和代表作之一,透過塑造男主角這個行為驚世駭俗、言談離經叛道的局外人形象,充分揭示了這個世界的荒謬性及人與社會的對立狀況,種種行為看似荒謬,不近人情,實則正是他用來抗擊這個荒謬世界的武器。

章節試閱

今天,媽媽死了。也許是昨天,反正我也不清楚。我收到養老院的一封電報,說:「母過世。明日安葬。專此通知。」這也看不出個所以然來,可能是昨天死的。養老院在馬朗戈,離阿爾及爾八十公里。我搭乘兩點鐘的公共汽車,下午到,還趕得上守靈,明天晚上就能回來。我向老板請了兩天假,有這樣的理由,他不能拒絕。不過,他似乎不大高興。我甚至跟他說:「這可不是我的錯。」他沒有理我。我想我不該跟他說這句話。反正,我沒有什麼可請求原諒的,倒是他應該向我表示哀悼。不過,後天他看見我戴孝的時候,一定會安慰我的。現在有點像是媽媽還沒...

顯示全部內容

|