前言

菜市場水果學問大

繼『菜市場魚圖鑑』出版上市之後,大樹文化又再度企劃製作『菜市場水果圖鑑』,以期讓我們的餐桌生物學更向前邁進一步。透過日常飲食所需,重新認識餐桌上的食物,讓它(牠)們不再只是食物而已,還原其植物或動物的原貌,探究生物的相關知識,追溯其源起,瞭解其身世,以及如何在台灣寶島落地生根的過程。

水果的種類雖多,但大多數人都能對其名稱朗朗上口,似乎一點都不陌生。水果是我們少不了的食物,不僅為了豐富的纖維質、維生素或其它營養素,更為了甜美或酸澀的特殊風味。

水果的滋味大不同,喜好與否因人而異,大多是主觀因素,也很難因為營養因素而被說服,喜歡就是喜歡,不愛就是不愛,很少有妥協的空間,每個人都有自己的水果選擇順序表。因為水果不是用來充飢的,既然不是為了填飽肚皮,反而比較像是和水果談戀愛。我們喜愛的水果可以滿足感官,像是美麗的色彩、撲鼻的香味、軟脆的口感、或是酸酸甜甜的滋味,水果是生活的美好點綴,也是集植物之美於一身的產物。

既然水果對我們而言一點都不陌生,那麼為何需要製作圖鑑?其實我們對水果的認知大多只侷限在果實,對其它的植物知識,如分類科別、植物家族或葉片、花朵等,大多一無所知,因此這本『菜市場水果圖鑑』特別邀請插畫家林松霖先生,以精細的生態插畫風格,並參考博物誌的描繪方式,將水果的植物原貌一一呈現在每一種水果的主圖內,包括重要的枝條、葉片、花朵、果實等,果樹在不同階段的生活史風貌在他的畫筆下完整呈現,這是攝影作品無法辦到的,也是當初採用插畫來描繪水果的主要原因。

此外,台灣的農業技術發達,多年來發展出許多不同的水果品種,有的以滋味取勝,有的是香味迷人,有的則是果實碩大、賣相特佳,每一品種的特色大不相同,同時上市的產期也不太一樣,因此本書內容的另一主要部份便是針對品種來做介紹,並將長相差異度大的主要品種一一以繪圖記錄下來,好讓大家更進一步認識它們。書中涵蓋的水果是以台灣本地生產的種類為主,國外進口的種類則不予介紹。

用心享用當季的水果,不苛求一年四季都能吃到,「適時適食」和「適地適種」一樣重要,消費者採買食物的態度會直接影響生產者的優先取捨,而且購買當地的農產品,不僅合乎節能減碳的大原則,也可鼓勵更多小農從事食物的生產,不用擔心價格無法與大量進口的廉價農產品競爭。

台灣何其幸運,生活在這裡的人都可以開懷享受世上最美味的水果,價格又實惠,不同季節有不同的盛產水果,我們要珍惜這樣的自然恩賜以及果農的心血,欣賞水果的美味之外,更要進一步懂得台灣的水果,讓我們從家裡的廚房和餐桌出發,到菜市場學習有關食材的一切,用心飲食,吃在地,吃當季,真心感謝台灣土地的賜予。

書摘

鳳梨

【植物特徵】

鳳梨是鳳梨科的多年生草本植物,植株具有蓮座般的外觀,劍狀葉片呈厚革質,緊密排列,有的全緣,有的具有粗鋸齒,全株高約60~100公分左右。花朵頂生,總狀花序聚生成松樹的毬果狀,看起來就像是一粒小鳳梨。小花紫色,依序綻放,每一花序約有百餘朵小花。果實為聚合果,呈筒狀圓錐形,還沒成熟前呈濃綠色,成熟後才慢慢轉成黃色或紅色,果實上的每一果目即為一小果。果肉多為黃色或金黃色,但也有部份種類為乳白色,通常具有濃郁的香氣。果實頂端長有冠芽,會長出叢生緊密的小葉片,成為鳳梨果實獨具的特徵。

【植物家族】

原產地:原產於南美洲巴西、巴拉圭的亞馬遜河流域一帶之熱帶南美洲。

科別:鳳梨科(Bromeliaceae)

【植物身份證】

別名:菠蘿、露兜子、黃梨、王梨、番梨、旺萊、王萊

學名:Ananas comosus

英名:Pineapple

【源起】

以赤道為中心的南北緯30度之間的地帶均有鳳梨的栽培,約於16世紀末由加勒比海的西印度群島傳至歐洲,再由西班牙人帶至亞洲的中國、印尼及菲律賓等地。台灣栽培鳳梨始於清朝康熙末年(約1694年),由中國南方引進,迄今已有三百餘年的歷史。

【主要產期】

開英種、金鑽鳳梨為全年皆有,但以2~3月及6~9月最為盛產;釋迦鳳梨3~5月,蘋果鳳梨4~9月(5月盛產),金桂花鳳梨4~7月,蜜寶鳳梨、黃金鳳梨4~11月,香水鳳梨5~6月,甜蜜蜜鳳梨6~8月(7月盛產),,牛奶鳳梨6~9月(7月盛產),冬蜜鳳梨7~3月。由於鳳梨是熱帶植物,特別喜愛溫暖的氣候,因此品質以春夏季節生產的最為優異,不僅甜度高,風味也特別濃郁。

【主要產地】

台灣的中南部均十分適合栽種鳳梨,但大規模栽培鳳梨主要集中在南投、嘉義、台南、高雄及屏東等地,此外如台中、彰化、雲林、台東及花蓮也有生產,其中以台南關廟、高雄大樹的鳳梨最富盛名,另外如南投民間、嘉義民雄、屏東山間也都是著名的鳳梨產地。

【水果紀事】

鳳梨是台灣最具代表性的水果之一,酸甜分明的滋味以及濃郁的香氣,實在比溫帶的蘋果好多了,但正因為鳳梨的平民化以及便宜實惠的價格,反而讓一般大眾覺得平凡無奇而忽略了,直到離鄉背井來到溫帶國家,才恍然大悟,鳳梨的滋味成了最濃厚的鄉愁之一。

小時候想要吃到鳳梨可不像現在這麼簡單,除非是家裡拜拜或祭祀祖先等大事,才會看到供桌上擺著一顆讓人垂涎三尺的鳳梨,拜拜完之後還要耐心等待,等著果皮從深綠慢慢染上金黃。直到有一天媽媽集合大家,原來要剖鳳梨了,那可是期待已久的盛事,看著媽媽削掉厚厚的果皮,再把堅硬的果芯挖掉(老一輩的總愛說吃下鳳梨果芯會耳聾),最後終於等到一小塊黃澄澄的果肉。只是狼吞虎嚥之際,常被鳳梨肉「咬」得滿嘴,但還是忍不住要嚐,這就是讓人又愛又疼的鳳梨滋味。

現在看起來再平凡不過的鳳梨在全世界的旅程,其實一點都不簡單。鳳梨原產於熱帶南美洲,早在哥倫布發現美洲新大陸以前,加勒比海的原住民就已經在西印度群島栽種鳳梨,後來哥倫布第二次造訪美洲時,可能就是從加勒比海將鳳梨帶回歐洲。西班牙人再把鳳梨帶到菲律賓、夏威夷、印度與中南半島,最後又從中南半島經由陸路進入中國廣東,那時稱之為「波蜜」。歐洲直到1720年以後才在溫室裡將鳳梨栽培成功,對於歐洲人或是溫帶國家的人而言,想要吃一口香甜的鳳梨,是多麼困難的事,也是夢寐以求的願望,於是後來才有鳳梨罐頭的問世,讓他們得償一品鳳梨的宿願。

二十世紀初年日本嘗試在台灣發展鳳梨罐頭的產業,大量栽植適合加工的開英種鳳梨,到了1920年代台灣的鳳梨罐頭外銷已是世界第一,讓台灣鳳梨享譽國際。不過這樣的空前盛況到1980年代之後慢慢被更加便宜的東南亞國家所取代,於是外銷的鳳梨罐頭產業一落千丈,鳳梨的生產也逐漸改以內銷的鮮食品種為主力。

鳳梨在台灣的特殊發展歷程剛好讓我們四五年級生得以見證到台灣鳳梨罐頭極盛時期的尾聲,記得小學時最嚮往的鳳梨冰,就是用一片片罐裝的圓形鳳梨片加上冰水,清涼有勁,不過價格不菲,是高檔的冰品,總要存上幾天的零用錢才有幸品嚐。時至今日那家鳳梨冰老店還在,美麗金黃的鳳梨片也依舊裝在玻璃罐內展示,只不過事過境遷,現在品嚐新鮮鳳梨都來不及了,實在對罐頭鳳梨興趣缺缺。

台灣的鳳梨早已成為最庶民的水果種類之一,一年四季都有不同品種、風味絕佳的鳳梨輪番上市,深深烙印在我們的味蕾上。鳳梨的育種和種植技術一日千里,讓幸運的台灣人天天都可以享受香甜的滋味,每年春天先是美味又大顆的金鑽鳳梨上市,然後有不同香味的蘋果鳳梨、香水鳳梨、釋迦鳳梨一一滿足人們的嗅覺與味覺,接下來炎炎夏日的選擇就更多了,像是牛奶鳳梨、甜蜜蜜鳳梨、黃金鳳梨、蜜寶鳳梨等,就算是冬天裡也有冬蜜鳳梨接續空檔。

鳳梨是熱帶的植物,卻能在台灣落地生根而且發揚光大,其實是台灣的風土特別適合鳳梨的栽種。一般而言,鳳梨喜愛攝氏15度至35度之間的溫度,台灣的中南部氣候條件剛好吻合,氣溫太低則鳳梨會偏酸,氣溫太高又會讓鳳梨長太快而口感不佳。此外,耐旱的鳳梨最怕潮濕積水,因此中南部排水良好的砂質壤土山坡地就成為鳳梨最好的家園。

鳳梨的果肉富含酵素,這也是它會「咬嘴」或「咬舌頭」的主因,因為這種分解蛋白質的酵素確實會對皮膚或黏膜造成刺激。其實鳳梨酵素目前已成為新興的健康食品之一,很多產品均以此為主要的健康訴求。此外,這樣的特性也讓鳳梨成為適合烹飪的水果之一,不論是熬雞湯或排骨湯,加上些許的醃鳳梨,往往會讓湯裡的肉類柔嫩多汁,而且湯的風味十足;炸雞排或排骨在醃漬時加入鳳梨果肉,也會讓肉變得格外柔軟;而以前不准小孩吃的鳳梨果芯,其實切絲和其它蔬菜一起炒食,就成了一道美味的家常菜。

鳳梨不僅僅是美味的水果,其實它對健康也大有助益。鳳梨含有豐富的檸檬酸和蛋白酵素,可軟化肉類、促進胃液分泌,因此可以幫助消化,促進養分的吸收。鳳梨蛋白酵素還具有消炎、消腫及分解腸內腐敗物質的作用,同時還可抑制血凝塊的形成,對於血栓所造成的心臟病有緩解作用。此外,鳳梨還含有微量礦物質「錳」,可以幫助鈣的吸收,對預防骨質疏鬆很有幫助。

家常而用途多多的鳳梨,值得用心品嚐,特別是它可是繞了地球好大一圈才來到台灣,成為人盡皆知的台灣好水果,也造就了台灣最佳伴手禮的鳳梨酥。

【主要品種】

鳳梨的品種可分為三大類,包括在來種、開英種及雜交種等三類,其中在來種的鳳梨是俗稱的本地種,早年從中國南方引進的,果肉深黃,香味濃郁,但果實小,果目有尖刺,取食不易,加上纖維粗糙,一般並不受歡迎,因此從日治時代以後就逐漸被引進的開英種取而代之,目前只有農業試驗所有栽植以保存種源之外,其它地方少有栽種。鮮食的鳳梨品種以雜交種為主,而近年聲名大噪用來製作鳳梨酥的土鳳梨,其實是開英2號或3號,並不是在來種。

開英種鳳梨:為外來種鳳梨,在日治時代由夏威夷及東南亞引進育種而成,目前分為三大品系,包括全年皆有的1號突目系、2號的正常開英以及3號的三菱系等,其中以正常開英的品質最佳,最適合加工。開英種的果肉多半較硬且脆,但風味濃郁,糖度很高,可鮮食或加工用。

金鑽鳳梨(台農17號):台灣主要的鳳梨品種,占全部產量的80%以上。果皮薄,果肉黃色或金黃色,肉質細緻,果芯比較大,但細嫩可食,口感及風味均十分出色,是最受歡迎的鮮食品種,全年均可生產。其中以台南關廟生產的金鑽鳳梨最為有名。

牛奶鳳梨(台農20號):果肉為少見的乳白色,口感細緻,甜度高,糖酸比高,非常適合鮮食,嘉義民雄為主要產地。鳳梨植株的葉片無刺,果肉薄,果肉聞起來有牛奶的香氣。

蘋果鳳梨(台農6號):因果肉具有蘋果的香味以及爽脆的口感而得名,果肉纖維細,且多汁味甜,是很受歡迎的鮮食品種。鳳梨植株的葉片呈暗紫紅色,葉緣有刺,果皮薄,果目淺平。以高雄大樹及屏東為主要產地。

釋迦鳳梨(台農4號):甜味高、無纖維,可直接用手剝開果皮取食,宛如釋迦的吃法,又稱為剝皮鳳梨。果肉緻密、香味濃,耐儲藏與運輸,曾經是台灣主要的外銷鳳梨品種。目前台灣較少栽植,只有嘉義大林、民雄以及屏東潮州一帶有栽種。

香水鳳梨(台農11號):果肉細緻,富有特殊香味,微酸,風味特殊。以屏東高樹為主要產區,因果實小,只有1公斤左右,在日本很受小家庭的歡迎,因此成為外銷日本的主要鳳梨品種,在台灣除了產地以外反而不容易買到。

甜蜜蜜鳳梨(台農16號):果肉質地細緻,糖度高,風味佳。果實呈圓錐狀,果肉纖維是所有鳳梨品種當中最為細緻的,幾乎可說是入口即化。不過因為病蟲害多,不易栽培,目前只有嘉義新港、台南山上以及屏東少數地方栽植。

金桂花鳳梨(台農18號):果皮薄,果肉黃色或金黃色,具有特殊的桂花香氣,以高雄大樹為主要產地。

蜜寶鳳梨(台農19號):小果數量多,果皮薄,果肉金黃色,肉質細密。果實為圓筒狀,果皮黃褐色,外表賣相比較差,但屬於天然的抗病品種,可抗鳳梨萎凋病,非常適合自然農法或有機的栽培方式,目前以台南以南的地區為主要產地。

黃金鳳梨(台農21號):成熟時果皮呈現漂亮的金黃色而得名,果肉黃或金黃,肉質細緻,風味濃郁,適合鮮食。以陽光充足、夜溫不會太高的5月生產的黃金鳳梨,品質最優,同時還帶有哈蜜瓜的濃郁香氣。主要產地為台南關廟、高雄大樹。

冬蜜鳳梨(台農13號):果肉金黃色,纖維稍粗,但具有鳳梨特有的濃郁香氣,糖度高、酸度低,是最適合秋冬生產的鳳梨品種。以高雄大樹以及屏東等地為主要產地。

甜瓜

【植物特徵】

甜瓜是葫蘆科的一年生蔓性草本植物,莖蔓生性,葉互生,掌狀五裂,有卷鬚。花腋生,鐘形花冠,黃色,雌雄異花或兩性花。果實為瓠果,果實形狀及果皮顏色因品種而異,果皮光滑或具網紋,果肉也有不同顏色,如白、綠、黃或橙,肉質或脆或柔軟,十分多樣。種子多數,扁平卵圓形。

【植物家族】

原產地:中東與非洲一帶,於15世紀左右傳入歐洲,16世紀再從歐洲傳入美洲。

科別:葫蘆科(Cucurbitaceae)

【植物身份證】

別名:洋香瓜、哈蜜瓜、香瓜、美濃瓜、梨仔瓜

學名:Cucumis melo

英名:Melon , Cantaloupe , Muskmelon

【源起】

台灣甜瓜包括了洋香瓜及東方甜瓜兩大系統,洋香瓜主要於1957年自美國和日本引進栽培,後經農業改良場及農友種苗公司積極育種改良,品種繁多,現主要分為露地栽培及溫室栽培的不同品種。東方甜瓜則有一說,早在鄭成功來台時,已自中國帶來台灣栽培,日治時代又自中國及日本引進不同品系。洋香瓜與東方甜瓜兩大系統奠立了台灣栽培甜瓜的紮實基礎。

【主要產期】

洋香瓜全年皆有,東方甜瓜則以夏至秋季為主。其中哈蜜瓜主要於11~6月生產,網紋洋香瓜也是11~6月,光皮洋香瓜則全年皆可上市。

【主要產地】

洋香瓜的主要產地集中於南部的雲林、嘉義、台南、屏東等以及北部的宜蘭,其中網紋洋香瓜以台南安南、七股及雲林崙背最富盛名,光皮洋香瓜以台南東山、嘉義太保最多,哈蜜瓜則是宜蘭壯圍最為知名。東方甜瓜在台灣的主要產地依次為雲林、屏東、嘉義、高雄及台南,其中雲林的產量約占三分之一以上。

【水果紀事】

印象中的甜瓜是白皮淡黃肉、橢圓球狀的香瓜(其實是美濃瓜裡的銀輝),甜滋滋的,帶有濃郁的香氣;而哈蜜瓜(其實應該叫做網紋洋香瓜)則是表皮具有突起網紋、果肉或橙或綠,一樣既甜又香。原以為它們是不同種類的瓜果,後來才知道這些形形色色的甜瓜,原來在生物學上都是屬於同一種瓜,經過人類的育種改良,才會出現各式各樣的外形、顏色、果肉質地、香氣或糖度。多樣化的甜瓜外形宛如是果園裡的魔法師所造就出來的魔幻果實,可愛的模樣讓人喜愛,不過它們共通的特點就是甜而多汁,可以讓人吃得淋漓盡致,不僅滿足口腹之慾,又有飽足之感。

台灣的甜瓜可分為西方的洋香瓜(Western Melon)及東方甜瓜(Eastern Melon)兩大系統,不過現在幾乎是以洋香瓜的栽培為主流,東方甜瓜則日益式微。但早年的台灣,能夠吃到一口香瓜,已是天大的享受,當時栽培的東方甜瓜以外形分為兩大類,一類為白(淺白綠)皮,如梨形的梨甜瓜,或稱為梨仔瓜、美濃瓜,果肉淡黃綠色;另一類則為黃皮圓柱狀的黃香瓜,肉色乳白;不過也有人通稱東方甜瓜為「香瓜」。小時候覺得香瓜是人間美味,甜得比糖果還好吃,香得比香水還迷人,水分多到噴得全身都是,而且果肉爽脆,老人小孩都愛吃。

慢慢地洋香瓜逐漸取而代之,碩大的果實,果皮厚而粗糙,但是果肉卻是入口即化,而且糖度和香氣似乎比香瓜更上一層樓,加上育種的成就斐然,種類繁多,農民的自主選擇性高,於是洋香瓜逐漸成為甜瓜生產的主流。各式各樣的洋香瓜讓人眼花撩亂,每年都有新品種上市,例如洋香瓜的新品種「天蜜」,是由阿富汗香瓜原生種、美國香瓜、日本溫室香瓜以及中國新疆哈密瓜雜交改良而成的洋香瓜,不僅香味濃郁,果肉糖度還可以高達14度以上。

台灣的洋香瓜栽培除了部份種類是採取溫室直立式栽培之外,大多都是採用隧道式的露地栽培法,以透明塑膠布和支架搭成圓弧狀的半露天網室,既可防風又可保濕,對於洋香瓜的生長十分理想。

台灣洋香瓜的生產幾乎全年都有,但還是以秋天到春天期間生產的瓜果,品質最為優異,主要是生長初期的秋天,充足的日照以及溫暖少雨的氣候,讓洋香瓜順利茁壯、著果,接下來日夜溫差大的冬天,會讓果實成長趨緩,慢慢凝聚香氣和甜度,因此11月到隔年的5月底之間生產的洋香瓜,個個紮實,果肉細緻且香氣飽滿。

有趣的還有洋香瓜最適合跟水稻輪作,夏天水稻收割之後,留下來的稻子殘株是洋香瓜的天然有機肥料,加上兩者的栽培方式大相逕庭,一為水田,一為旱田,所需的養分完全不同,病蟲害或雜草等問題也大不相同,所以不會有一般輪作的缺點,田地的地力也可得到充份的休養生息。台南七股等地的一期稻作收割之後,就是洋香瓜的季節,瓜果收成之後,田地又是乾淨飽滿的新稻田,也難怪七股的洋香瓜會如此香甜好吃。

以前總以為好吃的哈蜜瓜(網紋洋香瓜)只有日本北海道才有,但現在台灣栽培出來的網紋洋香瓜真的稱得上是夠水準的好水果,無論是甜度或香氣,一點都不輸給日本的哈蜜瓜,更重要的是我們的網紋洋香瓜物美而且價格實惠,是人人吃得起的美味水果。

洋香瓜或東方甜瓜一般為了方便運輸,且拉長保存期,大多在八九分熟即行採收,而且一定要趁著清晨涼快之際早早採完,否則等到太陽高照,瓜果堆放聚熱,很容易傷到瓜果的品質。因此甜瓜買回之後一定要經過後熟,置於室溫下三四天,以手指按壓瓜果的底部,變得柔軟之後再行食用,方是甜瓜最美味的時刻。

【主要品種】

台灣的甜瓜主要由洋香瓜和東方甜瓜兩大系統組成,洋香瓜包含網紋洋香瓜(Cantalope)、光皮洋香瓜(Honey Dew)、哈蜜瓜等三大類,而東方甜瓜則包括黃香瓜(黃皮棗瓜)及美濃瓜(白皮梨瓜)兩大脆瓜類,台灣甜瓜的改良育種成績斐然,不僅種類繁多,而且品質優異,讓甜瓜成為全年皆可上市的好水果之一。各式各樣的甜瓜不僅風味各異,就連外形也大異其趣,其實在植物學上,它們都屬於同一種瓜(Melon)。

黃香瓜:農友種苗公司育成的特早生種,果皮金黃亮麗且光滑,產量高,果實橢圓形,果肉白色,肉質厚且香甜爽脆,汁液四溢,但較不耐儲存,現在栽培面積日益減少中,以高屏地區為主要產區,著名品種如金輝等。

美濃瓜(梨仔瓜):農友種苗公司育成的早生種,結果多,產量豐盛。果實扁圓形,果形豐滿類似梨子,成熟時果皮光滑,呈銀白色略帶黃色,果肉淡白綠色,肉質柔軟爽口細嫩,糖度高,以中南部栽培為主。著名品種包括銀輝、新玉、嘉玉、嘉輝等,其中銀輝是最受歡迎的品種。

哈蜜瓜:原產於中國哈密地方的甜瓜,果肉脆,果實外形為橄欖形或子彈形,果皮具網紋或不具網紋,中國新疆所產的均屬此類。著名品種包括新世紀、新秀、雪裡華等,均由農友種苗公司育成。

網紋洋香瓜:果皮有凸起的網紋,顏色多變,有淡綠、黃綠、乳黃、金黃、橙黃等,果肉顏色也多,包括白、綠、橙色都有,肉質柔軟綿密且香氣濃郁。代表性品種包括秋姬、秋香、秋蜜、秋華、紅蜜、紅寶石、藍寶石等。許多品種是由農友種苗公司育成,成績斐然。

光皮洋香瓜:又稱為冬甜瓜,果皮光滑,無網紋,果皮顏色包括綠與黃色系,肉質較硬,果肉綠、白都有,但天女品種則為淡橙色,甜度高,十分耐儲運。著名品種包括綠皮綠肉的蜜世界、蜜天下、玉姑、女神,黃皮白肉的狀元、太陽、金姑娘等,幾乎全由農友種苗公司育成,成績驚人。

| FindBook |

有 5 項符合

菜市場水果圖鑑的圖書 |

|

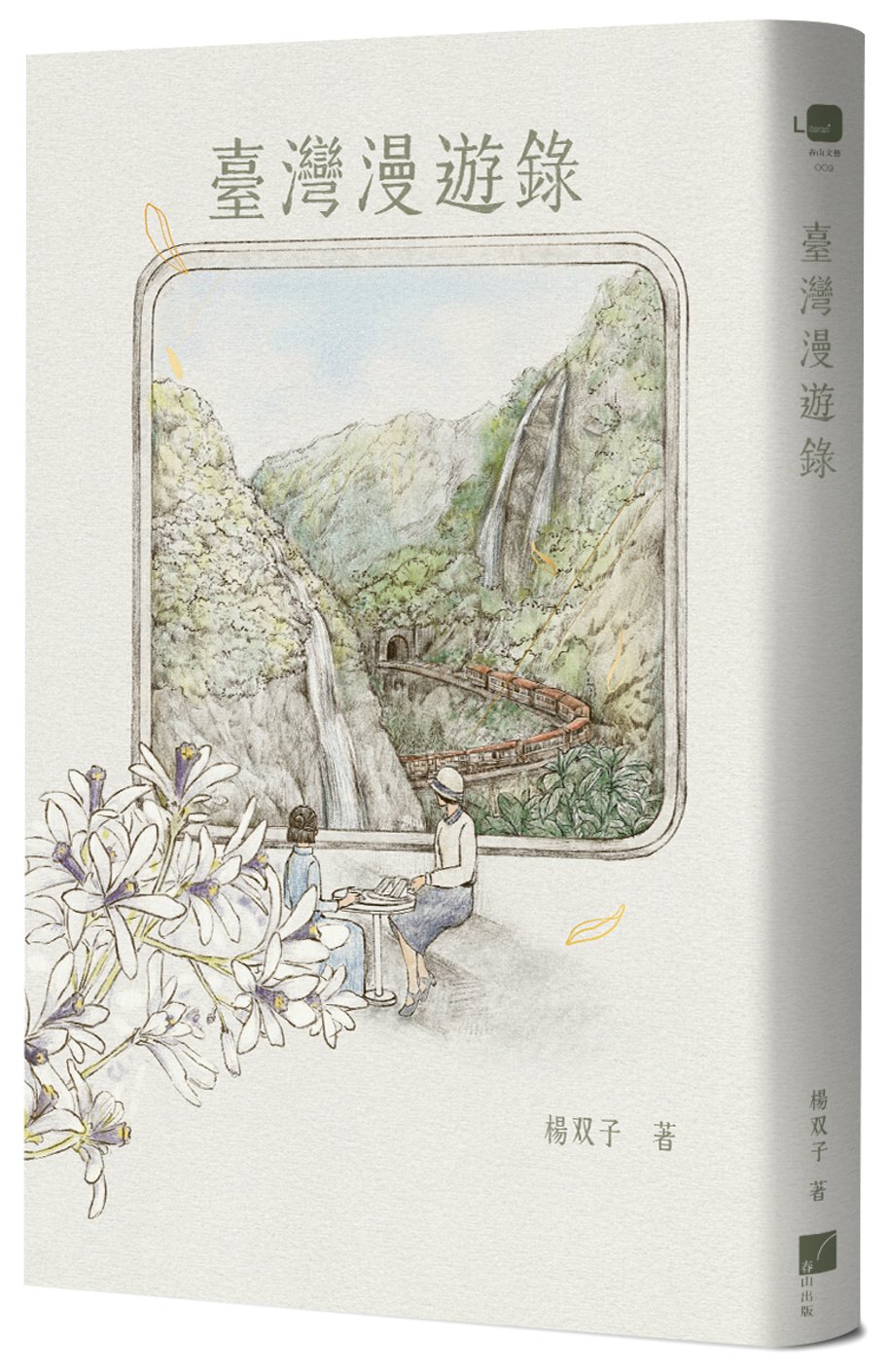

菜市場水果圖鑑 作者:張蕙芬 出版社:遠見天下文化出版股份有限公司 出版日期:2012-07-31 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 310 |

二手中文書 |

$ 395 |

園藝/寵物 |

$ 395 |

蔬果盆栽 |

$ 425 |

科學科普 |

$ 440 |

飲食烹調 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:菜市場水果圖鑑

台灣是水果王國,四季均有不同種類的當季水果輪番上場,

不僅品質沒話說,而且也價廉物美。

水果的辨識雖然難度不高,大多數人對水果的名稱都能朗朗上口,

但果實之外的植物特徵,如葉片、花朵等卻未必見過,

同時也對繁多的品種一無所知。

本書特別以精美的水果圖鑑插畫來呈現,並囊括市場常見的品種,

一一繪製插畫,讓每個人都可輕鬆按圖索驥。

同時也會描述每一種水果的源起、實用市場資訊、品種的特色等豐富內容,

讓大家可以帶著書到菜市場認識台灣豐富無比的本地水果。

作者簡介:

張蕙芬

1961年生於台北,台灣大學園藝系畢業,現職大樹文化總編輯。投身出版編輯工作20餘年,一直以搭起大自然與人的溝通橋樑為自我期許,熱愛自然書籍的編輯出版工作。與三隻狗和十八隻貓咪一起生活於新店山上的社區。著有『台灣野花365天秋冬篇』、『自然老師沒教的事』、『爸媽必修的100堂自然課』、『菜市場水果圖鑑』(以上均由天下文化出版)。.

繪者簡介

林松霖

1962年生,復興商工美工科畢業,擅長自然生態插畫,畫風寫實精確,繪作『獨角仙』曾獲小太陽最佳插畫獎。繪有『台灣野生蘭賞蘭大圖鑑』、『台灣蜥蜴自然誌』、『自然老師沒教的事』、『台灣珊瑚礁地圖本島篇』、『菜市場水果圖鑑』(以上均由天下文化出版)。

章節試閱

前言

菜市場水果學問大

繼『菜市場魚圖鑑』出版上市之後,大樹文化又再度企劃製作『菜市場水果圖鑑』,以期讓我們的餐桌生物學更向前邁進一步。透過日常飲食所需,重新認識餐桌上的食物,讓它(牠)們不再只是食物而已,還原其植物或動物的原貌,探究生物的相關知識,追溯其源起,瞭解其身世,以及如何在台灣寶島落地生根的過程。

水果的種類雖多,但大多數人都能對其名稱朗朗上口,似乎一點都不陌生。水果是我們少不了的食物,不僅為了豐富的纖維質、維生素或其它營養素,更為了甜美或酸澀的特殊風味。

水果的滋味大不同,...

菜市場水果學問大

繼『菜市場魚圖鑑』出版上市之後,大樹文化又再度企劃製作『菜市場水果圖鑑』,以期讓我們的餐桌生物學更向前邁進一步。透過日常飲食所需,重新認識餐桌上的食物,讓它(牠)們不再只是食物而已,還原其植物或動物的原貌,探究生物的相關知識,追溯其源起,瞭解其身世,以及如何在台灣寶島落地生根的過程。

水果的種類雖多,但大多數人都能對其名稱朗朗上口,似乎一點都不陌生。水果是我們少不了的食物,不僅為了豐富的纖維質、維生素或其它營養素,更為了甜美或酸澀的特殊風味。

水果的滋味大不同,...

»看全部

作者序

台灣是水果天堂

台灣得天獨厚的氣候及地理條件,讓寶島的水果生產獨步全球,不僅一年四季都有各式各樣的水果可供享用,加上精益求精的品種改良和栽培技術,讓台灣的水果品質聞名全世界,堪稱是名副其實的水果天堂。

台灣位處亞熱帶地區,但因為海拔高度不同的環境條件豐富,以致熱帶至寒帶的氣候條件都有,所以可供栽植的水果種類繁多,像是來自中國的梅、李、桃以及源自中亞的蘋果、葡萄等溫帶水果,或是源自東南亞的楊桃、芒果、蓮霧、香蕉以及中南美洲的番荔枝(俗稱釋迦)、百香果、鳳梨、三角柱仙人掌(俗稱火龍果)、酪梨、番...

台灣得天獨厚的氣候及地理條件,讓寶島的水果生產獨步全球,不僅一年四季都有各式各樣的水果可供享用,加上精益求精的品種改良和栽培技術,讓台灣的水果品質聞名全世界,堪稱是名副其實的水果天堂。

台灣位處亞熱帶地區,但因為海拔高度不同的環境條件豐富,以致熱帶至寒帶的氣候條件都有,所以可供栽植的水果種類繁多,像是來自中國的梅、李、桃以及源自中亞的蘋果、葡萄等溫帶水果,或是源自東南亞的楊桃、芒果、蓮霧、香蕉以及中南美洲的番荔枝(俗稱釋迦)、百香果、鳳梨、三角柱仙人掌(俗稱火龍果)、酪梨、番...

»看全部

目錄

作者序 台灣是水果天堂 4

前言 菜市場水果學問大 5

Chapter 1 全年無休的水果圖鑑 7

木瓜 8

香蕉 14

鳳梨 24

蓮霧 34

番石榴 42

梨子 48

楊桃...

前言 菜市場水果學問大 5

Chapter 1 全年無休的水果圖鑑 7

木瓜 8

香蕉 14

鳳梨 24

蓮霧 34

番石榴 42

梨子 48

楊桃...

»看全部

商品資料

- 作者: 張蕙芬

- 出版社: 天下遠見出版有限公司 出版日期:2012-07-31 ISBN/ISSN:9789863200000

- 語言:繁體中文 裝訂方式:軟精裝 頁數:224頁

- 類別: 中文書> 生活風格> 飲食烹調

|