〈無界領域〉(截選)

「倫理學關心的到底是什麼?」

「我們所有的行動!每天忙碌的事,還有我們一生中僅有的少數幾個時刻才會做出的重大決定。但這個答案還不完整,因為還必須詳細說明,倫理學用哪種特殊方式來看待我們種種南轅北轍之作為與舉動。因為,我們的行為的確可透過兩種方式來檢視……比方說,透過肌肉消耗能量的角度(比起爬五層樓樓梯,讀這一頁文字所燃燒的卡路里比較少),或者透過心理動機的角度(閱讀比體能勞動有吸引力,或者相反),又或者透過經濟收入的角度(把一件貨物抬到五樓可以賺一點錢,讀完這章一定很有收穫,但是另一種收穫)。

所以,倫理學是透過哪種特殊角度來探討我們的行為呢?為了找出解答的元素,應先記住:我們總不斷自問『如何行動才好』。因為我們不是機器,不是用程式設定好的機器人,不思考,只執行一項工作。相反地,一整天,一輩子,我們一直在做決定。我們擔起責任,即使做的是最簡單的事。

從小,我們便自問:對於下給我們的命令,服從好還是不服從好?我們可能煩惱該不該告密,揭發那個做錯事闖了禍的男生或女生。到了青少年期,我們煩惱該不該替死黨們保密,或者,有時候,在某些特殊狀況下,把祕密說出來比較有利。長大成人後,我們會遇到千百種場合,必須審慎考慮,才能知道,把某件事的真相告訴我們的孩子,我們的父母,親人,朋友或者同事,究竟是好還是不好。老了之後,我們可能自問,不管什麼樣的疾病和痛苦纏身,是否該靜靜等待死亡到來,抑或有可能選擇辭世的日期和時刻。

這只是舉幾個例子而已。事實上,在我們不斷行動的同時,我們有一直在自問,如何行動『最好』。於是,你的問題可以有一個新答案,也一樣非常簡單:倫理學首先是針對『我該做什麼?我該怎麼行動?』這類問題的整體思考。」

「人們總想把事情做到最好?」

「事實上,的確如此。但讓情況變得複雜的點在於:這所謂的『最好』對每個人來說不見得一樣。那也不一定是大部分人所認為的『好』。試想有個人這麼問自己:『我要怎麼做才能做得最糟?』這是可能發生的狀況:當他想報仇,滿懷恨意,存心破壞而行動。你立刻就發現了:提這個問題的時候,他心裡想的這個『最糟』,其實反而是……最好!最好的做法是『最惡毒』的那一種。因此就算在這些狀況下,到頭來,人們仍然想把事情做『好』。

蘇格拉底這位哲學大師生活在西元前五世紀的雅典。他是第一位強調這則悖論的人:即使是小偷,罪犯,獨裁者都想把事情做好。只是,他們弄錯了所謂的『好』。在蘇格拉底眼中,完全負面的意願是不存在的:人不能希望糟糕的狀況變糟;看起來選擇了『不好』,但其實心裡想做到『好』。於是人們只是迷失,因為對『好』的認知出了錯。」

「這看起來還是很奇怪……」

「第一眼看來確實很奇怪。目前,腦子裡該記住的是,在我們日常看似平庸的決定背後,其實先有許多問題逐漸成形。檯面下,必須迅速做出許多考量,才能知道我們該如何行動。

無論是簡單的選擇或基本的決定,情感喜惡還是政策利弊,個人立場或群體色彩——在協會組織,企業,院校機關等群體中——每一次都關乎這種倫理上的質問。此外,倫理學的範疇不僅於此。這個領域更遼闊得多,因為倫理也關乎國際事務的決定:戰爭與和平,為世界各宗教之地位不平等而抗爭奮鬥。

清單還可以再加長,因為,為了保持天然平衡,行動之中還有一種倫理層面:為下一代保存生存條件,修復對地球的破壞等等。正如你所見,倫理問題的領域沒有分界。無論公私,所有人類活動的範疇,處處皆然。」

「所以,在所有這些領域中,倫理學應能為我們該如何行動提供解答?它應該能告訴我們哪些事是我們該做的?」

「並不盡然。事實可說比較單純,也可說比較微妙。因為,重點不僅在於根據所處的特殊情況,知道我們該在十五分鐘以內做出什麼決定;也在於知道我們是以何種名目理由,採取這個決定而不是另外那個,無論我們要參考的是哪些價值,選擇的標準是什麼。最重要的問題不一定是知道我們將要做出哪種決定;主要的重點在於瞭解我們是根據什麼來保留或摒棄兩種,或四種、五種,甚至十種可能性中的某一種。

換句話說,倫理學不是一項方便容易的活動,並非只機械化地應用其規則就好。我們也必須思考是什麼證明了這些規則合理,奠定了行動選擇的基礎;思考我們所採用的出發點,我們想推行的方法,我們想達成的結果……以及讓這一切成立的原因!」

「然而,我們經常可能未經思考就做出決定。當人們出自直覺,立即行動,就超出倫理學的範圍了嗎?」

「不,這也不一定。事實上,若我們沒有認真思考就採取行動,不經大腦就草率作出決定;就算是在這種情況下,我們也給了他人一種模式。即使沒有特別去想,並非刻意想要,我們還是營造了一種倫理。」

| FindBook |

有 9 項符合

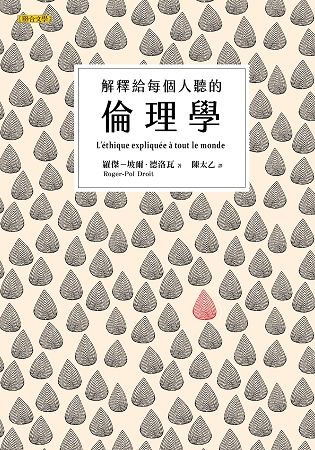

解釋給每個人聽的倫理學的圖書 |

|

解釋給每個人聽的倫理學 作者:羅傑-坡爾‧德洛瓦 / 譯者:陳太乙 出版社:聯合文學出版社股份有限公司 出版日期:2018-06-11 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 88 |

二手中文書 |

$ 182 |

Social Sciences |

$ 205 |

道德/倫理 |

$ 205 |

Others |

$ 221 |

社會人文 |

$ 228 |

中文書 |

$ 229 |

西方哲學 |

$ 234 |

西方哲學 |

$ 234 |

社會人文 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:解釋給每個人聽的倫理學

身處二十一世紀,倫理學比任何時代都重要!

倫理學的新任務,為各種不同的道德,創造共存的環境!

處處都牽涉倫理學──不論是經濟行為、運動、媒體、醫學、科技等領域,甚至在每一天的生活中,與所有人皆息息相關的思考──我該做什麼?我該怎麼行動最好?

倫理,指的是道德?是一般原則?是特殊決定?還是一套發創新造的規範?

最重要的是,所根據的是哪種標準?

本書從原點出發,說明這個詞的歷程與演變,解釋倫理學的相關定義與來源疑問,特別是宗教精神與哲學觀念之間,各思想流派的看法劃分;從古代哲人的美德討論,到今日爭辯不斷的生物倫理學,作者在在點明這個詞的千變萬化且推陳出新的特殊定位。唯一不變的提醒是:對他者的關心,即稱為倫理學。

法國當代哲學家羅傑-坡爾‧德洛瓦,以輕鬆的對話手法,在問與答之間,把抽象思維講解得平易近人。為求觀點更清晰、場域更深廣,不乏援引現實例證,供作我們每個人思考的途徑,讓閱讀本書達到「清楚易懂」的目的。

作者簡介:

羅傑-坡爾‧德洛瓦(Roger-Pol Droit)

法國知名哲學家、評論家及法國國家科學研究中心研究專員,同時也是教授、暢銷作家,擁有歷史哲學相關領域著作約三十餘冊,被譯成三十多種語言,風行全球。曾任聯合國教科文組織UNESCO之顧問(1994-1999)、法國國家生命科學倫理諮詢委員會委員(2007-2013)。

譯者簡介:

陳太乙

國立中央大學法文系畢業,法國Tours大學法國現代文學碩士,法國Grenoble第三大學法語外語教學碩士暨語言學博士候選人。知名法文譯者,譯作包括:《歐赫貝奇幻地誌學》、《哈德良回憶錄》、《消失的小王子》、《寬容:改變世界的五堂課》、《孩子的世界歷史大地圖》、《論教育》、《熊熊畢勇的六個故事》等各類書籍數十種。

TOP

章節試閱

〈無界領域〉(截選)

「倫理學關心的到底是什麼?」

「我們所有的行動!每天忙碌的事,還有我們一生中僅有的少數幾個時刻才會做出的重大決定。但這個答案還不完整,因為還必須詳細說明,倫理學用哪種特殊方式來看待我們種種南轅北轍之作為與舉動。因為,我們的行為的確可透過兩種方式來檢視……比方說,透過肌肉消耗能量的角度(比起爬五層樓樓梯,讀這一頁文字所燃燒的卡路里比較少),或者透過心理動機的角度(閱讀比體能勞動有吸引力,或者相反),又或者透過經濟收入的角度(把一件貨物抬到五樓可以賺一點錢,讀完這章一定很有收穫...

「倫理學關心的到底是什麼?」

「我們所有的行動!每天忙碌的事,還有我們一生中僅有的少數幾個時刻才會做出的重大決定。但這個答案還不完整,因為還必須詳細說明,倫理學用哪種特殊方式來看待我們種種南轅北轍之作為與舉動。因為,我們的行為的確可透過兩種方式來檢視……比方說,透過肌肉消耗能量的角度(比起爬五層樓樓梯,讀這一頁文字所燃燒的卡路里比較少),或者透過心理動機的角度(閱讀比體能勞動有吸引力,或者相反),又或者透過經濟收入的角度(把一件貨物抬到五樓可以賺一點錢,讀完這章一定很有收穫...

»看全部

TOP

目錄

導言:回到原點

一、一個字詞的歷程

二、無界領域

三、宗教與哲學之間

四、美德,義務,結果

五、應用上的困境

六、生物倫理學舉例

結論:變化與重生之間

一、一個字詞的歷程

二、無界領域

三、宗教與哲學之間

四、美德,義務,結果

五、應用上的困境

六、生物倫理學舉例

結論:變化與重生之間

TOP

商品資料

- 作者: 羅傑-坡爾‧德洛瓦 譯者: 陳太乙

- 出版社: 聯合文學出版社股份有限公司 出版日期:2018-06-11 ISBN/ISSN:9789863232636

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:128頁 開數:25

- 類別: 中文書> 哲學宗教> 西方哲學

|