走過小西巷

七夕情人節當天,朗朗晴空,媒體不斷播放情人們歡度佳節的報導。我和先生兩人在家,各自在窗邊的書桌工作,日子如常。到了下午四點多,好天氣忽然轉陰,不一會兒,下起了陣陣的細雨,我注視著窗外的雨絲,忍不住停住手,跟先生說下雨了。先生聚精會神的,頭也沒抬,我興奮地又說下雨了,今天是七夕,這雨是織女要離開牛郎時,悲傷掉下的眼淚,見他沒反應,我自顧續說著相傳的故事。

我生活在小西巷時,爸爸七個兄弟有六個成家,大家都住在一起,祖父過世後,各房分開自行炊煮,逢年過節或祖先忌日時,則一起到後方三合院的大廳祭拜。大廳的神明桌是傳統的上下桌,規格完備,可以擺放整套的牲禮、供菜和水果。但是我家的六房媳婦們,在準備祭祀品時,不僅卯足力,多少也會暗中較勁,所以六房的牲禮供菜全部端上,幾個大桌都擺不下。後來,幾個媳婦們商量,若要拜「菜碗」,每房各準備六道就行,牲禮之外,六房乘以六道菜,三十六道菜也頗可觀。

拜拜時,女眷之外,一群還在就學中的堂兄弟妹,也會擠到大廳來湊熱鬧,看看別人家有什麼好菜,聽聽大人的話尾,並等一炷香後,搶著摺金紙。大廳兩邊各有幾張舊了的官帽椅,坐在椅上等香過時,抬頭便看到牆上一幀幀祖先們泛黃的黑白相,但沒有一個我認得的。當香燃得差不多時,還要擲筊請示祖先們是否吃飽了,才可以到中庭去燒金紙。因為節日不一,準備的祭祀品也有些變化,如逢七夕,得在戶外擺上一盆水、毛巾和胭脂水粉、香花,說是要給七娘媽洗臉妝扮。七娘媽就是七位織女,據傳其中最小的一位便是和牛郎相戀生子的。妙的是,往往我們正在大廳拜拜,忽然風雲變色,一會兒就下起雨來,這時,孩子們會齊聲高呼,下雨了下雨了,織女流淚了。同時總會有大人們重複地講述起牛郎和織女的浪漫傳說。

在大家庭裡的拜拜,除了七夕特別準備的胭脂水粉,加上下雨巧合讓人印象深刻外,清明節時祭拜祖先的陣仗也頗可觀,各房必會準備澎湃的牲禮,三或五牲不等,此外當天午餐,習俗上要吃潤餅,潤餅的材料準備甚繁瑣,除麵皮要提前預定不提,光餅的餡料就有高麗菜、豆芽菜、紅白蘿蔔、香菜、煎豆腐、薄蛋皮、白煮肉等等,每一樣都要切成細絲,除此還要加蘿蔔乾、海苔鬆、花生粉拌砂糖、封餅皮的甜麵醬,這些食材得在上午十點多前煮好,才來得及拜公媽。從上供的「菜碗」,看得出各家潤餅的內容。待拜完結束,開始動手卷潤餅吃時,孩子們免不了被差遣端著媽媽包的潤餅,分送到各家去交換品嘗。

至於家裡每年最大的拜拜,就是中秋節,中秋節也是土地公的千秋,住在小西巷的人家,自來就與北門福德祠為鄰,這一天,福德祠的廟埕前,聲光交錯,熱鬧滾滾,舞臺上布袋戲偶們在江湖比劃,孩子們全看得入神,而各家的主婦們拜完祖先,收拾祭品,就不再廚房裡忙了,因為這晚小西巷戶戶人家都大開筵席請客,各路的總鋪師早在畸零空地架起棚來,蒸籠高疊,冷盤排列開來,蒸煮炊炸,熱氣氤氳。中秋節大拜拜絕對是小西巷居民的大日子,記得有一年颳颱風,但筵席照開,來自各地的親朋客戶也冒著風雨趕來赴宴,大家在颱風狂掃中杯觥交錯,熱鬧滾滾。

日常的祭祀都在自家的神明廳舉行,但過年的時候,我們還會特別前往廟裡禮佛,我在到台北上大學之前,每年大年初一早上都會騎腳踏車到華山路找我的好同學阿玲,然後前往離她家不遠的南瑤宮拜拜,阿玲家生長在傳統的家庭,從她阿嬤那裡學會不少拜拜的規矩,每次看她虔敬禮拜,嘴裡唸唸有詞,覺得她很厲害,到了大年初三,我則會隨著媽媽到寺廟裡拜年並供養師父們,媽媽和白雲寺的師父們熟識,也會參與寺裡的佛事,每次和她的好友「林媽媽」同行,都會被延請入內,和住持一起品茗。我因經常出入寺裡,受到師父們的疼愛,升高三的暑假,我跟媽媽反應在家定不下心讀書,媽媽告訴了白雲寺的師父,師父竟然同意我到寺裡的藏經樓用功。那時,我每天早上從小西巷騎車經公園路,再轉卦山路,緩緩爬坡,騎到在八卦山麓的寺裡。我在清幽的環境中,坐擁經藏,捧讀聯考的科目,十一點多,打板聲響,便隨眾過堂,素齋淡茶,吃來格外有味。後來,我到台北讀大學,師父們還曾前來探望,我想念他們,或許他們也想看看我。

我和媽媽持續過年到白雲寺拜年多年,爾後中年的父親一夕之間無預警的撒手,佛事和撫慰家族的工作全由白雲寺承擔,那段居喪的日子,寺院的當家師父每天都會出現,祭拜、頌經、指點家人,尤其是要開導六神無主、新寡的母親。五十初度的母親驟失倚靠的丈夫,掉了半條命,但仍全心想為父親做點功德,那時,她有一位信佛的手帕交建議說,捐一個病床給某宗教醫院,功德可以回向亡者,她馬上掏錢;出殯前夕,好友又善意提醒,最好能請和尚來主法一場施食,以和六道眾生結緣。那場施食法會從白天持續到晚上。我只注意到主法的和尚年輕莊嚴,結了許多手印。後來聽家人提到,和尚下座後說,前來乞食的眾生很多。

爸爸過世三年後,二伯父也病逝,七個兄弟剩五個,因為家產大多是共業,為免日後紛爭,在大伯父的主持下分產了,原本三合院部份分給二房和六房,因此,各房得將香火分祧出去,祖先牌位由身為長孫的大堂哥請到他家中廳堂祭祀,父親的部份則由哥哥請回自家祭拜。從此,小西巷老家的廳堂人聲杳然,再也沒有澎湃的幾十道「菜碗」,不見等著要摺金紙的成群孩子們,也沒有人會在七夕下著雨的中庭,再次的說著牛郎和織女的故事,而我自從結婚之後,便未曾在家吃過清明節的潤餅。

後來,媽媽跟著我出入佛光山,她七十歲往生時,在福山寺辦追思會,會場鋪上紅地毯的走道兩旁,用羅馬柱插滿牛奶玫瑰,十幾個法師與會,場面莊嚴又帶點美麗的哀思,參加的親朋到了現場,都被溫暖的氣氛感動。

回想起來,我自幼生長在大家庭中,不時經歷生老病死,養成早熟及無常感,然後又在媽媽的帶領下,走出小西巷,自在地進出寺院,結交方外人士,進而皈依佛前,一切都是自然而然的。

窗外雨絲未歇,天色慢慢暗沉下來,「那是織女的眼淚啊!」我一邊回首跟猶伏案書寫的先生嚷著,他沒有抬頭,而我也沒有說出口,七夕正是母親農曆的生日。

在菩提迦耶

我很喜歡印度,一直想去瓦拉那西看恆河,也說不上什麼理由,長年來凡在台灣和印度有關的事物,多半不錯過。

讀大學時,我開始觀賞印度國寶級大師拉維‧香卡的西塔琴演奏,後來拉維‧香卡年紀大了,由他的女兒安努‧香卡陪同前來台灣演出,中年的我依然坐在台下,欣賞他們父女聯彈。其他諸如印度電影、寶萊塢舞蹈;瑜珈大師尤迦南達、艾楊格,內觀大師索因卡,乃至駐錫在達蘭沙拉的達賴尊者、大寶法王噶瑪巴,他們的著作和行止都是我所關注的。

二○○○年,台灣和德里首開直飛航線,我不假思索地參加了直航的行程,那次的行程以印度所謂的「金三角」德里、捷布、阿格拉為主,我去了才知道,原來「金三角」和恆河旁的瓦拉那西相距十萬八千里。

其後,遠藤周作的《深河》、赫曼赫塞的《流浪者之歌》更加深我一睹恆河的心願,在尋常的日子裡,探尋著前去瓦拉那西的機會。

二○一四年初,在偶然的機會,得知朋友將前去菩提迦耶參加大寶法王的祈願法會,會後有一天前往瓦拉那西的旅遊。一聽到要去瓦拉那西,我眼睛一亮,決意跟隨至菩提迦耶,等待那會後的恆河旅遊。

迦耶機場距離正覺大塔所在的菩提迦耶約半小時的車程,一出機場便是黃土、窪坑不平的道路,沙土飛揚,車輛疾駛,沿途經過幾個村落,時光好像倒退到五十年前的台灣鄉村。然後進入到人聲喧嚷的市集,有叭個不停的嘟嘟車、車身中空的簡易電動車、破爛不堪的人力車、噹噹響的馬車、腳踏車,還有任意停放的拖車。路邊各色攤位延跨到道路上,行人只得和車子爭道。這一切的吵嘈讓我的腎上腺素上升,有點莫名的興奮。

我就像初次到訪的旅客一樣,在旅館放下行李後,立即帶著相機前往正覺大塔「觀光」。從旅館走到大塔約十五分鐘,路上經過了中華大覺寺、雪謙寺和著名的大乘旅館,其實整個菩提迦耶是以大塔為中心,從大塔前的圓環幅射出幾條繁忙的道路,過了圓環,另一個方向則有越南寺。圓環邊也是商機最多的地方,路邊有賣印度衫和圍巾的商家、電器店賣著旅行用的各樣小家電,雜貨店有生活或禮佛所需的各種物品,還有賣有機產品的店;至於商家的樓上,則掛著各家民宿的招牌,臨街的窗台晾著旅人的衣物。

要進入大塔之前,得穿越蹲在路旁行乞的隊伍,他們的面前擺著乞討的小鋁盆,乞丐們屬於種姓最低階層,身份世襲,難以翻身。行乞隊伍中有老人、年齡不一的孩童,最引人側目的是懷裡奶著小嬰孩的乞婦。大人小孩同是衣衫襤褸,頭髮糾結髒亂。較長的孩童或帶著小娃在路上尾隨旅人,嘴裡喊著「阿彌陀佛」、「嗡嘛呢叭咪吽」或「噶瑪巴千諾」,一面還比著吃東西的手勢,他們緊迫釘人的工夫,往往讓人失去堅拒的耐性。

進入大塔的園區,面對到的是另一波「纏身」的小販:賣花的、賣佛畫、佛樂CD、賣雜物的,直到崗哨站前。過了兩道安全檢查,終於進到菩提迦耶寺,也就是正覺大塔,遠遠便看一條人龍排隊等著進去內殿瞻仰釋迦牟尼佛聖像,內殿不大,寬度只容兩人錯身,加上有僧人在一隅唸經;警衛、管理人員廁身;朝聖者在佛像下頂禮、獻供,雖然大家很想在佛陀座下多祈願一會,但仍不免被人潮推擠而行。

我屈身向佛陀頂禮三拜,這座金色的佛陀跏趺坐像,法相莊嚴,斂眉垂目,一手結觸地印,其後有傘蓋,其上有飛天,據載正覺大塔是公元三世紀前,由阿育王所建,兩千多年來,這裡已然成為千佛成道的淨土,佛教徒心中的聖地。

出了內殿,一眼望去,但覺大塔的建築雕刻精緻豐富,讓人目不暇給,我隨眾按順時針方向在院落的內圈遶著塔,寺院裡有各國的人種,漢傳、藏傳、南傳的僧人各自盤坐持咒頌經,遶塔者一面數數念珠,一面持咒,磕長頭的人以等身的方式行遶塔儀式,大部份的人都專心著自己的足下,除了像我這樣初來乍到者,好奇的打量四周,在人群中,有兩三個行大禮拜的小沙彌吸引了我的目光,他們穿著藏傳的僧服,最小的一個看起來不到三歲,但卻熟練地跪地行大禮拜,教人讚嘆。

前進至內殿後方,腳步不由的跟著慢下來,因為舉世聞名的菩提樹出現在眼前,西元六世紀前,佛陀就是在這棵菩提樹下證悟的,因此這棵菩提樹被佛教徒視為聖樹,具有和佛陀連結的不可思議力量,而佛陀在樹下禪坐的金剛座更被視為成佛的中心點,歷來如阿育王、玄奘和法顯等高僧都曾來過,如今珍貴的菩提樹和金剛座都由柵欄保護著,朝聖者只能在裝置金盞花環和茉莉花圈的柵欄外,呈上一份禮敬的心意。

遶過菩提樹,來到了北側的蓮步紀念塔,平台上的蓮花象徵佛陀證悟後在此行禪的足履。正覺大塔園區裡有七處佛陀證悟後,禪定之處,每處都有石碑標誌,也都是朝聖者緬懷的寶地。遶過了蓮步紀念塔,回到內殿入口的另一側,這一側的牆上是綠度母的雕像,莊嚴的綠度母高高俯視眾生,相傳只要能摸到祂的腳,祈求的事必能如願,因此度母像前的地上坐滿在此精進做功課的人,另有些人耐心排隊,等著頂禮後一觸度母的足跟;因為膜拜者多,綠度母足上的金粉已有點班駁。

看過正覺大塔後,旅人的興奮也變得和緩,能夠以較淡定的心情去觀看自己所處的這個小鎮。因為是全世界唯一的佛陀證悟之地,因此這裡有各信仰佛教國的寺廟,我知道的有佛光山的道場、日本寺、寧瑪寺、德噶寺、皇家不丹寺、皇家泰國寺、韓國寺、錫金寺、緬甸寺等等,這些寺廟在這裡共同發展佛行事業。

菩提迦耶位於印度北方的比哈爾省,比哈爾省是全國排名倒數的窮省。小城除在每年十月到隔年二月法會和朝聖期間,有點觀光收入,其他月份是雨季或熱到四十多度的旱季,遊客絕跡,當地居民謀生不易。整體來看,這個佛教聖地的生活條件是落後的,夜晚間歇性的停電是常態,我住的旅店在當地算是不錯的,三層的建築,鍋爐在頂樓,只要樓上的房客們在洗澡,樓下的浴室可能會漏水,不然就沒熱水,我第一次去住了九天,沒有洗過熱水,不過因是冬季,並不覺不便。我在這間旅館住的是臨街的房間,每天半夜都會聽到讓人不安的野狗嚎鳴,到了清晨天光還未全開,會聽到乞丐們成群拍著鈴鼓響板,唱著乞丐調一路往正覺塔的方向行進,因為正覺塔早上五點開放,有些人會前去參加早課,想必這也是乞丐們上工的時間。乞丐調遠颺之後,穆斯林早禱的聲音響起,菩提迦耶雖然是佛教聖地,但當地的人卻信奉印度教和伊斯蘭教居多,早禱聲過後,下榻旅店,由各路來的朝聖者也幾乎傾巢而出,各自去參加法會,祈願世界和平,或去做自己的功課。

菩提迦耶,不是一個交朋友的地方,因為大家都是萍水相逢,有的人可能談過幾句話,但分手時連名字都不留。在這裡多半的時候是自己和自己相處,獨自面對問題。

從第一次之後,我一連去了兩次瓦拉那西、四次菩提迦耶,每次前往菩提迦耶都發現它的改變,物質上變得現代化也世俗了;wifi普及,和世界的聯繫幾無秒差;新蓋的旅館建築不再有跳電、熱水不足的問題,還有了電梯。我也注意到正覺塔南側的八個玻璃油燈房,數萬盞的油燈竟日燃著,每盞燈的背後都有一份祈福的心意;我也發現從中華大覺寺旁邊的小巷走進去,其間是一大片的貧民村,住著種姓最低等的群族;而街上的乞兒變少了,因為善心人士在當地建辦了幾所愛心學校,讓貧童們有機會上學。

在菩提迦耶,有佛有魔;有善有惡;有貴有賤;有假的自己,和多數佛教徒都希望能遇見的「真」的自己。

| FindBook |

有 9 項符合

霧中恆河的圖書 |

|

霧中恆河 作者:楊錦郁 出版社:聯合文學出版社股份有限公司 出版日期:2019-09-23 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

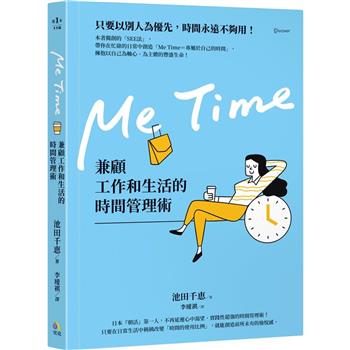

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:霧中恆河

河水無言,唯有諦聽;生命有期,唯有施。

作者成長於彰化小西巷,在這看似平凡無奇的巷弄中,承載著落盡的繁華與生命的滄桑;無常、老死的感悟,早在她小小的心靈中萌生了。

走出小西巷之後,她的腳步踏得又廣又遠,遍及美國、印度、泰國、緬甸、柬埔寨、中國……,出入佛理與聖境,神聖與世俗;她以有情之眼觀看,以沉靜之筆書寫,深刻探究在疑畏怖懼的人生缺口之中,如何尋求超越與智慧的力量。這是一趟信仰之旅,這是一部生命之書。

好評推薦

文學在消費時代中,難免失卻了精神超越的維度,幸而遠藤周作的小說,以及楊錦郁的散文,一再提醒我們,在營營役役的俗世中,還有一點明亮的光,照著人間。──鄭政恆

《霧中恆河》是屬於母親一路追尋的路標,記下的足跡,她銘記與之學法的哲人與上師、描寫法友間的萍水相逢,對話著引領自己走進博士研究的晚清女詞人呂碧城居士,寫下與我們家庭因緣深厚的法師們。──李時雍

作者簡介:

楊錦郁

台灣彰化人,淡江大學中文系博士,長期從事媒體文字工作,也曾在大學中文系教過散文研讀及習作。

寫作文類以散文為主,著有《遠方有光》、《穿過一樹的夜光》、《好時光》等「三光之書」、家族書寫《小西巷》及學術論著《呂碧城文學與思想研究》等十餘部著作。曾獲中興文藝獎章、中山文藝創作獎,文章並多次收入各選集,近年回歸心靈的尋索,在內在的深處,凝望生命的遠處。

章節試閱

走過小西巷

七夕情人節當天,朗朗晴空,媒體不斷播放情人們歡度佳節的報導。我和先生兩人在家,各自在窗邊的書桌工作,日子如常。到了下午四點多,好天氣忽然轉陰,不一會兒,下起了陣陣的細雨,我注視著窗外的雨絲,忍不住停住手,跟先生說下雨了。先生聚精會神的,頭也沒抬,我興奮地又說下雨了,今天是七夕,這雨是織女要離開牛郎時,悲傷掉下的眼淚,見他沒反應,我自顧續說著相傳的故事。

我生活在小西巷時,爸爸七個兄弟有六個成家,大家都住在一起,祖父過世後,各房分開自行炊煮,逢年過節或祖先忌日時,則一起到後方三合院的大...

七夕情人節當天,朗朗晴空,媒體不斷播放情人們歡度佳節的報導。我和先生兩人在家,各自在窗邊的書桌工作,日子如常。到了下午四點多,好天氣忽然轉陰,不一會兒,下起了陣陣的細雨,我注視著窗外的雨絲,忍不住停住手,跟先生說下雨了。先生聚精會神的,頭也沒抬,我興奮地又說下雨了,今天是七夕,這雨是織女要離開牛郎時,悲傷掉下的眼淚,見他沒反應,我自顧續說著相傳的故事。

我生活在小西巷時,爸爸七個兄弟有六個成家,大家都住在一起,祖父過世後,各房分開自行炊煮,逢年過節或祖先忌日時,則一起到後方三合院的大...

顯示全部內容

目錄

【推薦序】深河的回聲──鄭政恆

啟程:單程票

走過小西巷

諸神之城

瑜伽經讀書會

一張車票

太湖南緣

青州的菩薩們

法水寺的小胖蛙

聖地:大禮拜

在菩提迦耶

菩提迦耶的燈花

十萬個大禮拜

聖地的生日夜

眾生的僕人

雞足山的拈花微笑

阿難愛心小學

行腳:遇見佛

遇見等身佛

遲了,那爛陀

霧中恆河

病在鹿野苑

華欣倒影

蒲甘行腳

來自印度洋的星龜

花開:坐看雲

舌下三尺

新年的喪禮

老上師的眼淚

溫柔的嚴師

山中花開

薝蔔院遇呂碧城

【後記】一個人的功課──李時雍

啟程:單程票

走過小西巷

諸神之城

瑜伽經讀書會

一張車票

太湖南緣

青州的菩薩們

法水寺的小胖蛙

聖地:大禮拜

在菩提迦耶

菩提迦耶的燈花

十萬個大禮拜

聖地的生日夜

眾生的僕人

雞足山的拈花微笑

阿難愛心小學

行腳:遇見佛

遇見等身佛

遲了,那爛陀

霧中恆河

病在鹿野苑

華欣倒影

蒲甘行腳

來自印度洋的星龜

花開:坐看雲

舌下三尺

新年的喪禮

老上師的眼淚

溫柔的嚴師

山中花開

薝蔔院遇呂碧城

【後記】一個人的功課──李時雍

顯示全部內容

|