【最早的「異類」記憶】

一九三四年陰曆正月二十三日我出生在江西省南昌市,這裡既不是我父親的祖籍,也不是我母親的故鄉。在我的眾多兄弟姐妹中,我前面的哥哥和後面的大妹都出生於母親的故鄉南京,更後面的一連串弟妹則出生在父親的祖籍湖北,唯有我一個人像個「異類」般、會出生在這非親非故之地,這多少讓我感到有些不可思議。不過我從未向父母問及自己內心中的疑惑。這可能是因為幼年時的我腦子裡並沒有祖籍、故鄉和出生地之類的概念,等到我開始對這類概念產生認識的時候,我又會覺得這是個多麼幼稚的問題,提出來似乎顯得有些可笑,於是羞於啟齒。

從我記事起,家裡的長輩中除父母以外,還有個輩份更高的外婆。後來我得知外婆娘家姓夏,外公姓陳,都是土生土長的南京人,住在一個名叫孫陶巷的貧民區裡。我從來沒見過外公,也沒見過我的兩個舅舅,只聽外婆說他們全家都是皮匠,也就是以修補皮鞋為生的「勞動人民」。兩個舅舅都患上了在那時難以治癒的肺癆病,因家境貧寒而無錢治病,沒有一個舅舅能活過三十歲。據說我母親作為獨生女,在與我父親結婚之前,就立有婚後繼續贍養外婆的約定,我父親也一直恪守了承諾。

孩提時代我所見到的老太婆,凡年齡與我外婆相近的,無一不是「三寸金蓮」的小腳,可我的外婆卻不是。像她這樣免遭纏足之苦的腳,被稱作「天足」,意味著其「足」係天然形成,而未經外力加工纏裹,據說此詞暗含進步、革新的褒義。既然連外婆都「進步」為「天足」,我母親也就理所當然地同樣是一雙「天足」了。至於外婆為什麼僥倖逃過纏小腳的折磨,我也從來沒有探究過,因為嚴厲的外婆絕不允許大哥和我過問大人的事,那裡有一條小孩子的好奇心不能跨越的紅線。

那年頭除了常見的三寸金蓮,還有一項質樸的民俗也同樣廣為流傳,即任何人不得踐踏任何寫有字句的紙張,哪怕是散落在街角巷尾的廢紙也不例外。長輩教誨我們這些小孩:「你要是踩了寫了字的紙,以後眼睛就會瞎。」晚年的失明,不知是不是因為小時候的我沒有把這句話當回事。在我整個童年時期,《增廣賢文》之類的傳統典籍在農村地區還是相當普及的。村儒鄉紳的處世之道大多來自這些典籍所包含的傳統教養,而他們這一階層的觀念,哪怕不明其就裡的凡夫俗子,也幾乎是遵從的。「勿踐踏字紙否則眼瞎」的規矩當然毫無科學依據,但從中也能看出,那時候的人們對知識的敬畏,幾乎到了奉若神明的程度。

懂事以後,我聽長輩們說,我母親十八歲就嫁給了我的父親,那時母親還是個在校就讀的高中生,而我父親已經在國民政府做事了。

記得在我兒時經常翻看的那本相冊上,扉頁便是一張「全家福」大相片,爸爸和媽媽共同扶著一把嬰兒椅,裡面坐著不滿周歲的大哥,他正呆癡癡地看著這個陌生的世界。照片上的母親梳著齊耳的短髮,帶著幾分羞澀,婷婷玉立地站在父親身邊。拍過這張照片以後,母親接二連三地生下了包括我在內的弟弟妹妹,並親自哺育我們,守著我們慢慢長大,她也因此做了一輩子家庭主婦。

很多年後,在我長年因遭受中共政治迫害被獨囚一室而了無事事的日子裡,我曾努力回想幼兒時期記憶的起點,探尋我能記起的最早的事情,結果發現最早留下的那些記憶竟然多多少少都帶著些恐怖。我不知道這是不是在大多數人身上都會出現的普遍現象?對一個天真無邪的幼兒而言,頭腦中刻下這類恐怖的畫面似乎又顯得有些「異類」。這很可能是因為此時我已成長到開始思考自己命運中的重重謎團時,卻發現早已身陷在恐怖的泥淖中難以自救,或者在陰謀家們的股掌中辨不清東西南北……。

在記憶中,我大約三歲左右,便跟隨父母住在民國時期的首都南京。我和幾個小夥伴在家門外的一個草坪上玩耍,身邊好像沒有大人,於是我脫掉穿著的一雙小拖鞋,放在草坪外的路邊,眼睜睜地看著一個拾荒貨的老爺爺俯身彎腰用手中的火鉗將我那雙拖鞋夾進了他的背簍。我當時沒有作出任何反應,很可能我也不知道應該作何反應。記憶中最清晰的就是那個拾荒老爺爺的背影。他肩上斜挎著一個裝荒貨的背簍,一步一步地離我遠去。而我對這個背影一直心存恐懼!

另一件事則是我穿著一條長圍兜,站在火盆邊烤火,長圍兜的前襟因為和炭火離得太近而被引燃,我嚇得大哭起來,母親匆忙跑過來把我身上的火拍滅。我印象最深的是那條白色圍兜的上方,也就是在我胸口的部位,繡有兩片豆芽似的綠色葉瓣。另外還能記得一樁事,這事雖然不直接屬於恐怖之類,但也多多少少和恐怖有點關係。那是我兩歲多的時候,我站在床邊看我母親包紮繈褓中的大妹妹。大妹在哇哇地哭著,母親卻按步就班地捆紮著,接著我也號啕大哭起來,拉著母親的衣襟,請求媽媽別再捆她,因為小妹妹哭得很傷心。

| FindBook |

有 6 項符合

格拉古夢魘:勞改回憶錄之三的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 343 |

社會人物 |

$ 367 |

中文書 |

$ 431 |

中國歷史 |

$ 441 |

社會人文 |

$ 441 |

歷史 |

電子書 |

$ 490 |

世界史地 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

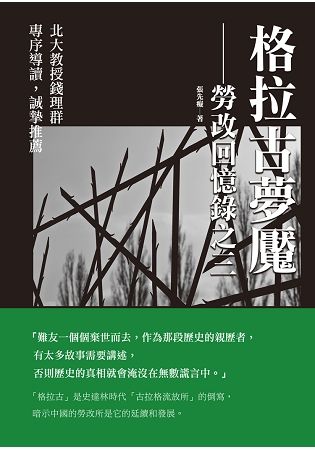

圖書名稱:格拉古夢魘:勞改回憶錄之三

◆ 北大教授錢理群,專序導讀,誠摯推薦! ◆

「難友一個個棄世而去,作為那段歷史的親歷者,有太多故事需要講述,否則歷史的真相就會淹沒在無數謊言中。」

「格拉古」是史達林時代「古拉格流放所」的倒寫,暗示中國的勞改所是它的延續和發展……

1.〈拒絕遺忘:一代人的歷史責任〉──北大教授錢理群,專序導讀,誠摯推薦!

2.八十多歲幾近失明的耄耋老人,拖著被歲月、被體制嚴重傷蝕的病體,頑強的交代那代人所遭遇的勞改命運!

「專政的利劍高懸頭上,恐怖也就如影隨形。無論是打成右派,還是送進勞教隊,都落入『控制得嚴絲密縫,少有疏漏,而且有嚴厲的監控、懲治機制』的天羅地網之中,惶惶不可終日,沒有任何安全感。」──錢理群,〈拒絕遺忘:一代人的歷史責任〉,《格拉古夢魘》序

作者將勞改悲劇置於世界範圍內加以考察,追問共產主義運動裡的中國、蘇聯、法西斯極權體制的根本問題,具有廣闊的視野和歷史深度。作為勞改的倖存者,他試圖將自己這代人的人生故事作一個完整的交代,保留歷史最真實的樣貌。《格拉古夢魘》,是作者繼《格拉古軼事》、《格拉古實錄》之後,對自己另一段生活的回憶與記述。本書完整地記錄一九四九年以前,從出生到童年、少年及青年時期的各個方面,並將一九四九年之後經歷的人與事,描述得淋漓盡致,光彩照人。如此,三本書構成了完整且獨具風格的「格拉古」拼圖。

作者簡介:

張先癡

原名張先知,男,湖北黃岡人,一九三四年出生。晚年定居四川省成都市。

章節試閱

【最早的「異類」記憶】

一九三四年陰曆正月二十三日我出生在江西省南昌市,這裡既不是我父親的祖籍,也不是我母親的故鄉。在我的眾多兄弟姐妹中,我前面的哥哥和後面的大妹都出生於母親的故鄉南京,更後面的一連串弟妹則出生在父親的祖籍湖北,唯有我一個人像個「異類」般、會出生在這非親非故之地,這多少讓我感到有些不可思議。不過我從未向父母問及自己內心中的疑惑。這可能是因為幼年時的我腦子裡並沒有祖籍、故鄉和出生地之類的概念,等到我開始對這類概念產生認識的時候,我又會覺得這是個多麼幼稚的問題,提出來似乎顯得有些可...

一九三四年陰曆正月二十三日我出生在江西省南昌市,這裡既不是我父親的祖籍,也不是我母親的故鄉。在我的眾多兄弟姐妹中,我前面的哥哥和後面的大妹都出生於母親的故鄉南京,更後面的一連串弟妹則出生在父親的祖籍湖北,唯有我一個人像個「異類」般、會出生在這非親非故之地,這多少讓我感到有些不可思議。不過我從未向父母問及自己內心中的疑惑。這可能是因為幼年時的我腦子裡並沒有祖籍、故鄉和出生地之類的概念,等到我開始對這類概念產生認識的時候,我又會覺得這是個多麼幼稚的問題,提出來似乎顯得有些可...

顯示全部內容

作者序

【序 拒絕遺忘:一代人的歷史責任──張先癡《格拉古夢魘》】

北大教授 錢理群

張先癡先生在出版了《格拉古軼事》、《格拉古實錄》兩書以後,又寫出了這本《格拉古夢魘》。他在來信裡告訴我,寫《軼事》時視力已經衰減,《實錄》是在半失明下勉力寫成,這本《夢魘》就只能自己口述,由朋友記錄、整理了。這可以說是拼了命也要寫出他所經歷的一切:這是為什麼?張先癡先生在書中談到一位難友李盛照,他「終其一生力圖追問大饑荒的真相」,「始終如一地抗爭」,「戴著二十斤的腳鐐在兩米見方的黑監中,一關就是七年」;在出獄以後的...

北大教授 錢理群

張先癡先生在出版了《格拉古軼事》、《格拉古實錄》兩書以後,又寫出了這本《格拉古夢魘》。他在來信裡告訴我,寫《軼事》時視力已經衰減,《實錄》是在半失明下勉力寫成,這本《夢魘》就只能自己口述,由朋友記錄、整理了。這可以說是拼了命也要寫出他所經歷的一切:這是為什麼?張先癡先生在書中談到一位難友李盛照,他「終其一生力圖追問大饑荒的真相」,「始終如一地抗爭」,「戴著二十斤的腳鐐在兩米見方的黑監中,一關就是七年」;在出獄以後的...

顯示全部內容

目錄

序 拒絕遺忘:一代人的歷史責任─張先癡《格拉古夢魘》/錢理群

最早的「異類」記憶

戰爭不是兒戲

繼續「逃難」

重慶雜憶

雙胞胎與《聾瞎救國》

利川雜憶

湖北省立實驗小學

第一個志願

實驗小學的同學們

湖北省民訓會

第六戰區青年訓導團

實驗中學二三事

實驗中學其他事

實驗中學的同學們(一)

實驗中學的同學們(二)

實驗中學的同學們(三)

實驗中學的同學們(四)

從淪陷區來的叔叔姑姑

千里之行

二少爺的「誕生」

實驗中學的「明星」

最後的日本租界

跛腳的小說迷

博文中學二三事

替代畢業證書的《同學...

最早的「異類」記憶

戰爭不是兒戲

繼續「逃難」

重慶雜憶

雙胞胎與《聾瞎救國》

利川雜憶

湖北省立實驗小學

第一個志願

實驗小學的同學們

湖北省民訓會

第六戰區青年訓導團

實驗中學二三事

實驗中學其他事

實驗中學的同學們(一)

實驗中學的同學們(二)

實驗中學的同學們(三)

實驗中學的同學們(四)

從淪陷區來的叔叔姑姑

千里之行

二少爺的「誕生」

實驗中學的「明星」

最後的日本租界

跛腳的小說迷

博文中學二三事

替代畢業證書的《同學...

顯示全部內容

|