| FindBook |

有 8 項符合

回憶與思索──姜弘文存拾遺的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 電子書 |

$ 406 |

散文 |

$ 435 |

中文書 |

$ 458 |

中國文學論集/經典作品 |

$ 493 |

中國文學總論 |

$ 510 |

華文文學研究 |

$ 522 |

文學作品 |

$ 522 |

Literature & Fiction |

電子書 |

$ 580 |

散文 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:Readmoo 評分:

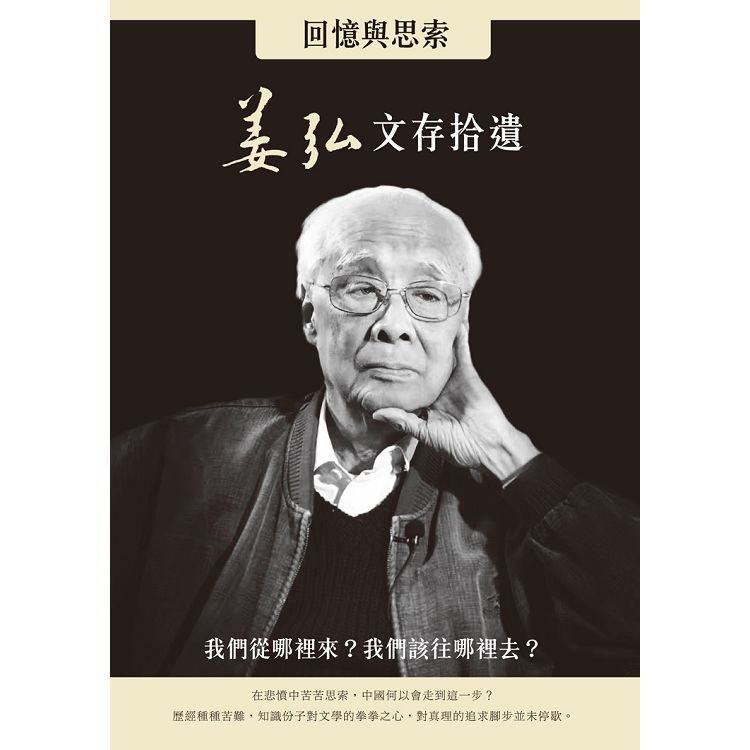

圖書名稱:回憶與思索──姜弘文存拾遺

作者姜弘於上世紀五十年代即從事文學編輯、文學批評和文學教學工作,親歷了中國大陸1949年以來所有思想批判運動的劫難,後持續從事現代文學的研究和教學。

本書延續其前作《回歸五四——苦難的歷程》寫作脈絡,論及胡風問題、五四運動、新文化運動、反右運動和對於魯迅、胡風、茅盾、何其芳等著名作家的文學評論,展現當時知識份子的精神風貌和命運。姜弘治學嚴謹,落筆慎重,對於當時中國的文學與時事評論,以重新檢視的角度進行了深切的回顧與反思。

本書由作者摯友李文熹先生辛苦統籌,致力將作者生前未及出版的所有篇章新編成冊,以毋忘和追思其人風範。

|