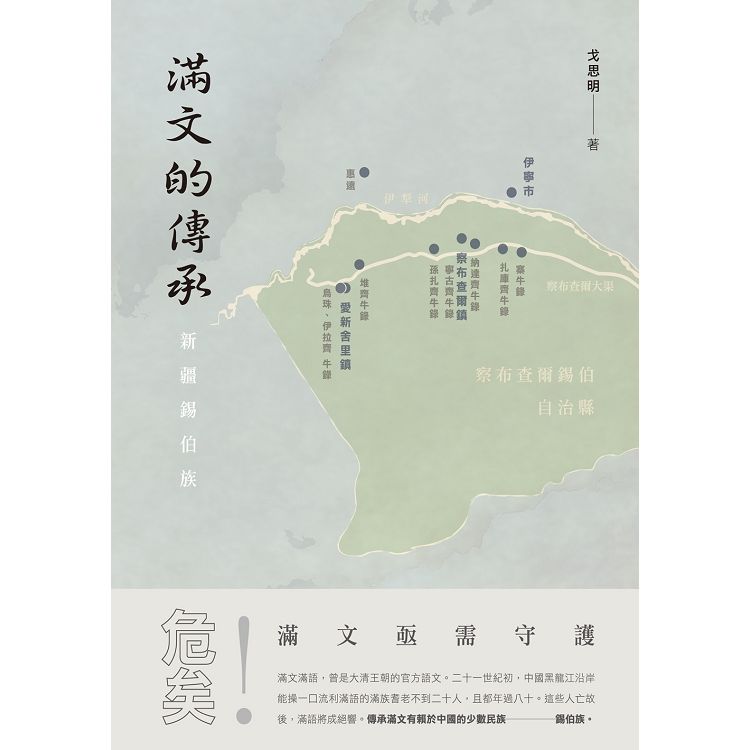

危矣!滿文亟需守護。

滿文滿語,曾是大清王朝的官方語文。二十一世紀初,中國黑龍江沿岸能操一口流利滿語的滿族耆老不到二十人,且都年過八十。這些人亡故後,滿語將成絕響。傳承滿文有賴於中國的少數民族──錫伯族。

民國三十六年(1947),位於伊寧市的「錫伯索倫文化協會」對滿文部分字母做過一些更動,增加一些拼寫形式,同時廢除滿文第六元音以及與第六元音組合的十二個音節字。本書對第六元音不合理的處理方式提出質疑,其見解頗為獨到。──國立故宮博物院研究員 莊吉發

中國是一個多民族、多元文化的古國,境內所使用的語種也是多元而豐富的。僅以女真與滿洲為例:金朝有女真大、小字的創制,清朝有無圈點滿文(老滿文)、加圈點滿文(新滿文)的發明。遺憾的是,女真文史料保留下來的很稀少,而滿文史料卻有數百萬件之多,這些史料不只散布海峽兩岸,歐、美、俄、日、韓等國亦有數量可觀的收藏。

本書開頭警示清朝的結束距今不過一個世紀,曾經作為「國語」的滿洲語文幾已消亡,幸好有西遷的錫伯族人在那遙遠的西北邊陲把滿文滿語給完整保存下來,讓這個「死文字」一息尚存。特別是口語的部分,錫伯語跟當年滿人彼此溝通的話語相差無幾,可以說是連接現代與大清帝國的重要橋樑。本書有不少關於現今滿文研究的勘誤與指正,這些都是作者親自前往新疆伊寧、烏魯木齊,與錫伯族人訪談後的成果。藉由了解錫伯語文,很快就能讀懂清代的文獻。

本書特色

★ 警告!滿文即將成為絕響,亟需大家守護。傳承滿文有賴於本書所介紹的──錫伯族。

★ 本書有不少關於現今滿文研究的勘誤與指正,藉由了解錫伯語文,很快就能讀懂清代的文獻。

| FindBook |

有 6 項符合

滿文的傳承:新疆錫伯族的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 529 |

中華文化/民族 |

$ 590 |

中文書 |

$ 590 |

中國歷史 |

$ 603 |

中國歷史 |

$ 603 |

語言學習 |

$ 603 |

歷史 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:滿文的傳承:新疆錫伯族

內容簡介

作者介紹

作者簡介

戈思明

戈思明,中國文化大學史學所博士,曾任行政院新聞局駐紐約新聞處三等秘書、教育部國際文教處科長、行政院文建會科長、國立歷史博物館展覽組主任與典藏組組長、研究組組長等職。

作者信箱:jeffge2469@gmail.com

學術成就

1.「科技部」學術性專書寫作計畫《新疆錫伯族傳承滿文之研究》計畫主持人 。

2.美國「傅爾布萊特」(Fulbright Grant) 獎學金2015-2016得獎人,於2015年8月13日至11月12日在美國哈佛大學 「費正清中國研究中心」 (Fairbank Center for Chinese Studies) 擔任訪問學人。

戈思明

戈思明,中國文化大學史學所博士,曾任行政院新聞局駐紐約新聞處三等秘書、教育部國際文教處科長、行政院文建會科長、國立歷史博物館展覽組主任與典藏組組長、研究組組長等職。

作者信箱:jeffge2469@gmail.com

學術成就

1.「科技部」學術性專書寫作計畫《新疆錫伯族傳承滿文之研究》計畫主持人 。

2.美國「傅爾布萊特」(Fulbright Grant) 獎學金2015-2016得獎人,於2015年8月13日至11月12日在美國哈佛大學 「費正清中國研究中心」 (Fairbank Center for Chinese Studies) 擔任訪問學人。

目錄

◇序/莊吉發◇

◇自序◇

導論

【第一章 錫伯與滿洲:族群淵源考察】

第一節 錫伯族族源

第二節 錫伯文與滿文同多異少

第三節 錫伯文「新詞彙」的誕生

第四節 從「零」數字的使用看錫伯文與滿文

第五節 薩滿信仰下的「佛多媽媽」與「喜里媽媽」

【第二章 錫伯語文獨特性的形塑】

第一節 錫伯族割斷與滿文的連結─一九四七年「文字改革」

第二節 中共民族政策下錫伯族的官方認定

第三節 《察布查爾報》推廣錫伯族

第四節 詞義規範─舉「東」、「西」方位詞為例

【第三章 錫伯文、滿文學習過程之個案研究】

第一節 錫伯語suwanda─「大蒜」顛倒說質疑

第二節 兩本滿文辭典與一本錫伯文規範手冊

第三節 《清代通史》裡滿文論述之商榷

第四節 「國論言貴」考

第五節 清季官錢紙幣與《臺灣慣習記事》裡的滿文謬誤

【第四章 錫伯文的前景】

第一節 「識字培訓班」在察布查爾錫伯自治縣

第二節 「培訓班」成效考核

第三節 錫伯族知識分子論錫伯文的未來─何文勤主編專訪

第四節 錫伯文保存芻議

結論

附記 與美國「新清史」學者的一次交流

附錄一 研究方法

附錄二 盛京、北京、新疆的滿文門名

附錄三 東西方位詞詞義變化

徵引書目

◇自序◇

導論

【第一章 錫伯與滿洲:族群淵源考察】

第一節 錫伯族族源

第二節 錫伯文與滿文同多異少

第三節 錫伯文「新詞彙」的誕生

第四節 從「零」數字的使用看錫伯文與滿文

第五節 薩滿信仰下的「佛多媽媽」與「喜里媽媽」

【第二章 錫伯語文獨特性的形塑】

第一節 錫伯族割斷與滿文的連結─一九四七年「文字改革」

第二節 中共民族政策下錫伯族的官方認定

第三節 《察布查爾報》推廣錫伯族

第四節 詞義規範─舉「東」、「西」方位詞為例

【第三章 錫伯文、滿文學習過程之個案研究】

第一節 錫伯語suwanda─「大蒜」顛倒說質疑

第二節 兩本滿文辭典與一本錫伯文規範手冊

第三節 《清代通史》裡滿文論述之商榷

第四節 「國論言貴」考

第五節 清季官錢紙幣與《臺灣慣習記事》裡的滿文謬誤

【第四章 錫伯文的前景】

第一節 「識字培訓班」在察布查爾錫伯自治縣

第二節 「培訓班」成效考核

第三節 錫伯族知識分子論錫伯文的未來─何文勤主編專訪

第四節 錫伯文保存芻議

結論

附記 與美國「新清史」學者的一次交流

附錄一 研究方法

附錄二 盛京、北京、新疆的滿文門名

附錄三 東西方位詞詞義變化

徵引書目

序

推薦序

課堂上,我曾跟學生們說,做學問要有使命感,寫論文不僅要有創見,也要以解決問題為出發。畢業後若能不忘初衷,儘可能把論文改寫成專書形式再予出版。本書就是如此產生的。

《滿文的傳承:新疆錫伯族》,顧名思義滿文與錫伯族關係密切,這裡指的是居住在新疆伊犁哈薩克自治州察布查爾錫伯自治縣與鄰近幾個縣市的錫伯族為主。凡研究滿洲語文或是清史的人都曉得,世居東北的錫伯族原先使用蒙文蒙語,被編入滿洲八旗之後,才轉用滿文滿語,並作為自己的母語。乾隆二十九年(1764),盛京等地錫伯族官兵與家眷數千人奉調新疆伊犁,以補西北邊防之空虛。伊犁自古為戰略要地,過去不對外開放,加之與內地相隔甚遠,反而為滿文滿語提供了良好的使用環境與保存條件。

察布查爾錫伯自治縣的小學至今仍以錫漢雙語從事教學,當地發行的《察布查爾報》是全中國唯一的錫(滿)文報紙,二十世紀四○年代末鈔票上仍印有滿文,這些都說明滿文在新疆流通與使用的情形,本書有詳盡的分析。民國三十六年(1947),位於伊寧市的「錫伯索倫文化協會」對滿文部分字母做過一些更動,增加一些拼寫形式,同時廢除滿文第六元音以及與第六元音組合的十二個音節字,這些在書中也有所介紹。本書對第六元音不合理的處理方式提出批判,其見解頗為獨到,因此拙作《創製與薪傳:新疆察布查爾錫伯族與滿洲語文的傳承-以錫伯文教材為中心》與《雙溪瑣語》等書都有引用。

我身為本書作者的滿文啟蒙老師,又曾指導他的博士論文,以下幾點是我對他的期許:

一、 你想要在學術界有所表現,至少要有四本學術著作出版。

二、 在錫(滿)口語方面再下功夫:口語與書面語是一體兩面,且相輔相成,重視口語裡某些特殊的語言現象與使用習慣,往往能讓自己看到別人看不到的地方。

三、 從《滿文原檔》等第一手史料裡不斷的去發掘研究題材,並做出研究成果,公開發表。

新書問世前,樂為之序,並勖勉之。

自序

二○○四年底,筆者偶然讀到一則新聞,報導中國東北滿文的消亡。內心自忖滿文是什麼樣的語言?沒有料到這份好奇竟然開啟了我生命中一次奇特的探索。

這趟探索第一站在臺北國立故宮博物院。該院多年前即設立滿文班,至今不輟。筆者曾中途插班聽課,當時腦袋一片空白,基礎課都跟不上,遑論進階課了。某日課後,我向授課的莊吉發教授稟明來意,他把我引至一旁,拿出劉厚生等人編《簡明滿漢辭典》內附的幾張「滿語音節字母表」,重新教我元音與輔音字母。我到故宮上滿文課,約半年時光,然後靠自學。

探索第二站在公車上與家中。我利用零碎的時間熟讀季永海等人編著的《現代滿語八百句》,也讀了幾本滿語語法書,每隔一段時間就帶著一大堆疑問,去臺北故宮向莊師請益。

探索第三站為筆者的學位論文。不論是博士班入學考遞交的研究計畫,抑或博士論文,個人研究方向始終鎖定在錫伯族與滿文傳承的課題上。筆者中年重回校園,又有正職在身,莊師叮嚀我入學第一天就準備寫論文。他的一句激勵的話讓我在五年半順利畢業。但,所有假日,包括除夕新年,我全都獻給了做研究、寫論文。

二○一一年,筆者獲得「行政院大陸委員會」資助,前往新疆伊寧與烏魯木齊從事考察,此係探索的第四站。在這一個月期間,我密集走訪兩地錫伯族專家,討教錫(滿)語文大大小小各種問題,完成的口述記錄散布本書各章節。值得一提的是,這些資深的專家可以輕鬆自如的在錫(滿)漢之間來回翻譯,全世界最頂尖的滿文高手非他們莫屬。筆者能結識這群錫伯族知識分子,真是三生有幸。

二○一五年,美國國務院「傅爾布萊特獎學金」助我前往美國哈佛大學「費正清中國研究中心」擔任訪問學人。兩年後,「科技部」贊助我再度赴哈佛大學蒐集滿文資料,此行的目的主要是將我的博士論文改寫成專書出版。此係探索的第五站。

滿文瀕死,可也無處不在。就拿二○一七年南韓拍的一部電影《南漢山城》來說,片中重現皇太極於崇德元年底(1636)親征朝鮮那段史實,影片近尾聲,坐著的皇太極以滿語書面語向前方遠處站立的朝鮮仁祖說了三句話,後兩句以羅馬拼音轉寫如下:

(bi)sinde nenehe tašaraha ba(be)gisurakū(不說你過去的錯誤)

bi sini emgi ibenumbi(我和你一起前進)

飾皇太極的那位南韓演員竟把sinde 念成sinda,nenehe 念成nanaha,tašarahaba 念不清楚,emgi 念成amgi,ibenumbi 念成ibanumbi。導演若知世居新疆的錫伯族是滿語文傳承人,聘錫伯族而非韓國專家擔任此片滿語顧問,以上錯誤是不會發生的。

此趟探索旅程,一路上筆者得到的奧援不計其數,要感謝的人名單很長,因篇幅關係,在此僅提兩人,恩師莊吉發教授、內人潘玲娟教授,二人長期以來所給予的支持,使本書能如願出版,旅程能持續下去。筆者學藝不精,書中疏漏肯定不少,盼讀者不吝賜教。

課堂上,我曾跟學生們說,做學問要有使命感,寫論文不僅要有創見,也要以解決問題為出發。畢業後若能不忘初衷,儘可能把論文改寫成專書形式再予出版。本書就是如此產生的。

《滿文的傳承:新疆錫伯族》,顧名思義滿文與錫伯族關係密切,這裡指的是居住在新疆伊犁哈薩克自治州察布查爾錫伯自治縣與鄰近幾個縣市的錫伯族為主。凡研究滿洲語文或是清史的人都曉得,世居東北的錫伯族原先使用蒙文蒙語,被編入滿洲八旗之後,才轉用滿文滿語,並作為自己的母語。乾隆二十九年(1764),盛京等地錫伯族官兵與家眷數千人奉調新疆伊犁,以補西北邊防之空虛。伊犁自古為戰略要地,過去不對外開放,加之與內地相隔甚遠,反而為滿文滿語提供了良好的使用環境與保存條件。

察布查爾錫伯自治縣的小學至今仍以錫漢雙語從事教學,當地發行的《察布查爾報》是全中國唯一的錫(滿)文報紙,二十世紀四○年代末鈔票上仍印有滿文,這些都說明滿文在新疆流通與使用的情形,本書有詳盡的分析。民國三十六年(1947),位於伊寧市的「錫伯索倫文化協會」對滿文部分字母做過一些更動,增加一些拼寫形式,同時廢除滿文第六元音以及與第六元音組合的十二個音節字,這些在書中也有所介紹。本書對第六元音不合理的處理方式提出批判,其見解頗為獨到,因此拙作《創製與薪傳:新疆察布查爾錫伯族與滿洲語文的傳承-以錫伯文教材為中心》與《雙溪瑣語》等書都有引用。

我身為本書作者的滿文啟蒙老師,又曾指導他的博士論文,以下幾點是我對他的期許:

一、 你想要在學術界有所表現,至少要有四本學術著作出版。

二、 在錫(滿)口語方面再下功夫:口語與書面語是一體兩面,且相輔相成,重視口語裡某些特殊的語言現象與使用習慣,往往能讓自己看到別人看不到的地方。

三、 從《滿文原檔》等第一手史料裡不斷的去發掘研究題材,並做出研究成果,公開發表。

新書問世前,樂為之序,並勖勉之。

莊吉發

自序

二○○四年底,筆者偶然讀到一則新聞,報導中國東北滿文的消亡。內心自忖滿文是什麼樣的語言?沒有料到這份好奇竟然開啟了我生命中一次奇特的探索。

這趟探索第一站在臺北國立故宮博物院。該院多年前即設立滿文班,至今不輟。筆者曾中途插班聽課,當時腦袋一片空白,基礎課都跟不上,遑論進階課了。某日課後,我向授課的莊吉發教授稟明來意,他把我引至一旁,拿出劉厚生等人編《簡明滿漢辭典》內附的幾張「滿語音節字母表」,重新教我元音與輔音字母。我到故宮上滿文課,約半年時光,然後靠自學。

探索第二站在公車上與家中。我利用零碎的時間熟讀季永海等人編著的《現代滿語八百句》,也讀了幾本滿語語法書,每隔一段時間就帶著一大堆疑問,去臺北故宮向莊師請益。

探索第三站為筆者的學位論文。不論是博士班入學考遞交的研究計畫,抑或博士論文,個人研究方向始終鎖定在錫伯族與滿文傳承的課題上。筆者中年重回校園,又有正職在身,莊師叮嚀我入學第一天就準備寫論文。他的一句激勵的話讓我在五年半順利畢業。但,所有假日,包括除夕新年,我全都獻給了做研究、寫論文。

二○一一年,筆者獲得「行政院大陸委員會」資助,前往新疆伊寧與烏魯木齊從事考察,此係探索的第四站。在這一個月期間,我密集走訪兩地錫伯族專家,討教錫(滿)語文大大小小各種問題,完成的口述記錄散布本書各章節。值得一提的是,這些資深的專家可以輕鬆自如的在錫(滿)漢之間來回翻譯,全世界最頂尖的滿文高手非他們莫屬。筆者能結識這群錫伯族知識分子,真是三生有幸。

二○一五年,美國國務院「傅爾布萊特獎學金」助我前往美國哈佛大學「費正清中國研究中心」擔任訪問學人。兩年後,「科技部」贊助我再度赴哈佛大學蒐集滿文資料,此行的目的主要是將我的博士論文改寫成專書出版。此係探索的第五站。

滿文瀕死,可也無處不在。就拿二○一七年南韓拍的一部電影《南漢山城》來說,片中重現皇太極於崇德元年底(1636)親征朝鮮那段史實,影片近尾聲,坐著的皇太極以滿語書面語向前方遠處站立的朝鮮仁祖說了三句話,後兩句以羅馬拼音轉寫如下:

(bi)sinde nenehe tašaraha ba(be)gisurakū(不說你過去的錯誤)

bi sini emgi ibenumbi(我和你一起前進)

飾皇太極的那位南韓演員竟把sinde 念成sinda,nenehe 念成nanaha,tašarahaba 念不清楚,emgi 念成amgi,ibenumbi 念成ibanumbi。導演若知世居新疆的錫伯族是滿語文傳承人,聘錫伯族而非韓國專家擔任此片滿語顧問,以上錯誤是不會發生的。

此趟探索旅程,一路上筆者得到的奧援不計其數,要感謝的人名單很長,因篇幅關係,在此僅提兩人,恩師莊吉發教授、內人潘玲娟教授,二人長期以來所給予的支持,使本書能如願出版,旅程能持續下去。筆者學藝不精,書中疏漏肯定不少,盼讀者不吝賜教。

|