第一章

傍晚,日頭斜掛在天邊,染出一片紅霞。

河西劉家村東頭有三棵棗樹,棗樹邊有個齊齊整整的院落,院子門口聚著兩個小媳婦,蹲在棗樹下嚼著舌根。

劉富家的翠姑一身灰撲撲的粗布衣裳,伸了伸腦袋,聽著從院子裡傳來隱約的女人哭喊聲,撇了撇嘴。「劉木匠他這大兒媳婦也真是嬌氣,生個孩子都這麼大陣仗。當年我生我家大小子的時候,上午還在田裡做活呢,肚子疼,往草垛子裡一鑽,就把我家大小子生出來,我婆婆直誇我好生養,能生兒子。誰像小婉,平日裡瞧著皮嬌肉嫩,生個孩子,生了兩宿都沒生出來。」

「就是啊。」劉勝家的芳姑點頭附和道:「我生我家大閨女的時候,也沒這樣過。妳聽聽這喊得嗓子都啞了,依我看啊,這小婉恐怕是不行了……嘖嘖……」

芳姑做了個噤聲的手勢,搖搖頭,一臉惋惜。

翠姑轉頭瞧了一眼劉木匠家的院門,啐了一口。「當初我要把我姪女說給劉木匠家劉俊,他家不要,非要娶個弱不禁風的病秧子。這不,孫子沒抱上,媳婦再沒了,還得把彩禮錢賠進去,真是不聽我翠姑言,吃虧在眼前。」

「可不是嘛。」芳姑點頭附和道。「要是劉俊當初娶了妳姪女,這會兒肯定順順利利抱上大胖小子。依我看啊,這小婉就算能生下來,也肯定是個女娃。」

「妳們兩個烏鴉嘴,說什麼呢?」

院子門哐噹一聲被人從裡頭踹開,一個穿著粗布衣裳的婦人衝出來。那婦人身材高䠷,打扮得俐落乾淨,此時雙手扠腰,滿眼通紅,正是劉木匠的媳婦張蘭。

「你們兩個懶婆娘,躲在我家門前說什麼鬼話!誰剛說小婉生女娃的?呸呸呸,晦氣!站出來,看我不撕了她的嘴!」張蘭三十左右的年紀,樣貌秀氣,可周身透出十足十的悍婦氣息,鎮得翠姑、芳姑齊齊打個哆嗦。

「沒……蘭嫂子,妳聽岔了,我跟芳姑說隔壁村的小媳婦的事,沒說妳家小婉。」翠姑一個激靈,朝芳姑使了個眼色。芳姑會意,忙點頭如搗蒜。「是是,沒說妳家小婉。妳家小婉一看就能生大胖小子,蘭嫂子就等著抱大胖孫子吧。」

張蘭哪裡吃她們這一套,提著嗓子大罵。「我家小婉要是沒能平平安安給我生個胖孫子,那都是妳們咒的!等我去妳們家,砸了妳們的房子,燒了妳們的田!瞧妳們那邋遢樣子,別往我家門口站,平白髒了我家的地界!趕緊給我滾!」

張蘭是村子裡有名的悍婦,扠腰罵街能罵個三天三夜不歇不重樣,打架撒潑更是不輸人,可謂劉家村一霸,村子裡的男男女女都怕她幾分。

翠姑、芳姑只是閒來無事想聽個壁腳,誰知道竟然把這尊瘟神招惹來了,忙一邊說著吉祥話,一邊落荒而逃。

張蘭打發了二人,又回院子,聽見屋子裡兒媳婦羅婉叫得淒慘,心裡一陣煩躁。

羅婉丈夫劉俊蹲在門前,呆呆地往產房裡看去,目光滿是無力。他與羅婉青梅竹馬,一年前羅婉嫁進門,新婚不久就懷了孩子,當時兩人喜上眉梢,誰想到好景不長,羅婉竟然難產了。起初張蘭還請了村裡的穩婆來瞧過,可是大家都說是難產,誰也沒辦法,張蘭心疼銀子,就將穩婆都趕走,自己接生,讓女兒劉秀燒水打下手。

張蘭推開產房門,一股濃郁的血腥味撲面而來,羅婉半身赤裸,孤伶伶一個人躺在木板上,身下墊著破布和草木灰。大腿臀部沾著灰,混著濁水,看著嚇人。

羅婉尚有意識,知道有人推門,抬頭看一眼,勉強喊了聲:「娘……」

「哼!不爭氣的東西!妳要死就自個兒死,別帶著我孫子給妳墊背!」張蘭提著嗓子對羅婉罵道。眼瞅著兒媳婦快不行了,心想著這會兒不光大胖孫子沒抱上,還得把當初娶羅婉過門的銀子、聘禮,還有羅婉這一年來的嚼用賠進去,頓時覺得一陣光火。

「秀秀,水燒好了沒有?」張蘭沒好氣地往廚房喊了一句。

「娘,正燒著呢,馬上就好。」九歲的劉秀守著灶臺搧風,小臉烏黑全是灰。大嫂羅婉難產兩天兩夜,劉秀幫母親張蘭打下手給嫂子接生,也足足兩宿沒合眼。

劉秀不過是個九歲的小姑娘,生得瘦瘦弱弱,此時已有些站立不穩,勉強蹲著燒水。

「妳這個死丫頭,賠錢貨,笨手笨腳,能幹什麼!」張蘭破口大罵,衝進廚房,瞧見劉秀蹲著,一把揪著她的耳朵將她提起來,罵道:「一個一個都不給我爭氣,非要氣死我是不是!」

「娘,我沒有!」劉秀帶著哭腔。

張蘭最是重男輕女,素日裡對女兒劉秀動輒打罵。此時心裡氣不順,隨手甩了七、八個耳光,將劉秀打到牆角,才覺得解氣一些。

劉秀捂著臉,不敢哭,連滾帶爬地滾到灶臺前用力搧風,生怕再被打。

張蘭心裡一合計,羅婉這怕是不行了。兒媳婦死了不要緊可以再娶,可若是她肚裡的胖孫子都沒了,那可虧大了。在張蘭心裡,生不出兒子的女人,連牲口都不如,留著只是浪費糧食而已。

橫豎羅婉都要去見閻王了,可不能叫她帶著自己的胖孫子去。張蘭心一橫,抄起菜刀,對劉秀說:「秀秀,水開了,打盆開水來。」

劉秀瞧著張蘭抄起菜刀,心道不好。在鄉下,若是女子難產,大多人家都選擇棄大保小,生生將產婦肚子剖開取出兒子,而產婦必死無疑。看張蘭這架勢,是要去剖開羅婉的肚子取孩子了。

劉秀心裡咯噔一聲,她那嫂子平日裡細聲細氣,脾氣最好,劉秀很喜歡。如今眼見大嫂即將被剖腹慘死,劉秀一下慌了,嘴裡應付道:「娘,我去拿盆子。」

說罷,逃也似的跑出廚房,跌跌撞撞撲到大哥劉俊身邊,小聲哭道:「哥,娘拿刀子了,要把大嫂肚子剖開,你快想辦法救救大嫂!」

劉俊雙目血紅,噌地從地上站起來。

劉俊平日裡雖然孝順,不敢忤逆自己的悍婦娘,可是事關他心愛媳婦的生死,他不能由著自己娘生生剖了自己媳婦。

「秀秀,妳去屋裡照看妳大嫂,我去攔著娘。」劉俊吩咐道。

「好,哥,我去了。你一定要攔著娘啊!」劉秀抹了把臉,進了產房。

「嫂子。」劉秀趴在床邊,看著奄奄一息的羅婉,急得直哭,索性死馬當活馬醫,從懷中摸出她私藏的粗紅糖塊,塞進羅婉嘴裡為她恢復點力氣,道:「嫂子,妳要爭氣,把孩子生出來。娘要拿刀剖妳的肚子,妳再不生就來不及啦!」

羅婉一驚,緊緊咬著嘴唇。她嫁入劉家一年,雖然知道婆婆彪悍難纏,可誰能想到她竟然如此狠心!

羅婉狠狠一咬牙,拚著最後一絲力氣開始用力……

產房門口,張蘭一手拿刀,氣勢洶洶地看著擋在自己面前的兒子,罵道:「俊娃,你是昏了頭了,敢攔你娘?你個不孝子,給我讓開!」

劉俊哭著跪下,死死抱著張蘭的腰不讓她進門,道:「娘,我求妳了,別!婉娘會生的,馬上就生出來了,娘!」

張蘭想衝進屋裡,劉俊死死攔著,正在母子二人僵持之際。忽然聽見房內傳出「哇──」的一聲嬰兒啼哭。

「生了生了!」劉俊悲喜交加。

張蘭一聽嬰兒哭聲,趕忙扔了菜刀,衝裡頭喊了一聲:「小婉,是不是男娃?」

劉俊顧不上許多,跑進屋裡。劉秀正在包裹嬰兒,羅婉臉色全白,已經暈了過去。

劉俊用被子遮住妻子的身子,抱著妻子嚎啕大哭起來。

張蘭跟著進屋,沒看羅婉一眼,急急奔向抱著孩子的劉秀,道:「秀秀,是不是男娃?」

劉秀低著頭,膽怯地縮了縮腦袋,緊緊抱著孩子後退兩步。

張蘭一看劉秀的反應,心知不對,猛的將嬰兒搶過去,粗暴地解開剛剛包好的襁褓,拉著嬰兒的腿一看,臉色頓時垮下來。「怎麼是個女娃?!又是個賠錢貨!」

說罷,張蘭抱著孩子徑直轉身朝外走。

「娘!」劉秀驚恐地大喊。「哥,娘把小姪女抱走了!」

劉俊滿腦子空白,正抱著生死不明的媳婦痛哭,猛的聽見妹妹喊自己,轉頭一看,母親正抱著自己剛出生的女兒往茅房走。

村子裡好些人家,生了女娃不想要的,要麼送人,要麼直接丟進尿桶裡溺死。劉俊知道母親只想抱孫子,不想要孫女,可那孩子是自己的親骨肉,怎能眼睜睜看著孩子喪命。

劉俊忙往外跑,待追上張蘭的時候,張蘭懷中已經只剩了包孩子的粗布襁褓。劉俊低頭一看,赤裸的女嬰頭朝下,栽在有半桶尿的尿桶裡!

劉俊雙目血紅,大喊一聲,趕忙將孩子撈出來,只見孩子已經憋得小臉青紫,劉俊忙拍嬰兒的後背。

張蘭一看,破口大罵道:「你這不孝子,娶了媳婦忘了娘!不過是個賠錢貨,溺死再生個胖小子多好?你知道養大個女娃要花多少錢?到頭來還不是要嫁給別人家!娘看你是鬼迷心竅了,快把這妮子扔了!」

劉俊不顧滿身騷臭,將孩子裹進懷裡,哭道:「娘,這是我親生閨女,我掙錢養她,求妳給孩子留條活路!」

張蘭素來蠻橫慣了,繼續罵道:「定是羅婉那賤婦迷了我俊娃的心竅,今兒你就休了那賤婦,回頭娘給你娶個好生養的,生一群大胖小子,給我劉家傳宗接代。」

劉俊重重地跪在地上,使勁磕頭,嘴裡直道:「娘,兒子求妳了,放她們母女一條生路,不然妳這是要逼死我們一家三口啊!」

張蘭看著素來對自己百依百順的大兒子,竟然為了兩個女人忤逆自己,怒火中燒,心想定是這一大一小兩個賤婦迷了兒子心竅,只要休了大的、溺死了小的,兒子就又會對自己百依百順。

張蘭篤定了想法,猛的往兒子懷裡掏去。

劉俊早知道母親脾氣,就防著她搶孩子。兩人在茅房拉拔起來,張蘭邊罵邊搶孩子,劉俊帶著哭腔,死死護著孩子不讓張蘭得手。

忽地,在爭執中,張蘭一腳踩進尿桶裡,腳下一滑,身子朝後摔了過去,後腦勺磕在門口的釘耙上,昏死過去。

張蘭蘭仰面躺在木板搭成的鷹架上,揉著痠疼的脖子看著剛剛完工的壁畫。

她在巴黎畫展上成名之後,受邀到羅馬為新建的大教堂畫壁畫,這可以說是她畫家生涯以來的得意之作。

張蘭蘭出身農家,硬是靠著自己的天賦和努力拚到了大城市。嫁了個同是農村出身的丈夫,起初一年還甜甜蜜蜜,後來檢查出張蘭蘭無法生育,丈夫一下子變臉,公婆從鄉下搬過來,天天大哭大鬧逼她離婚。然而丈夫貪圖張蘭蘭能力強能賺錢,捨不得沒了張蘭蘭這棵搖錢樹,雖不提離婚,卻公然領了個年輕的同村小姑娘回家,美其名曰要「傳宗接代」。張蘭蘭大怒,可丈夫卻譏笑她「下不了蛋的雞還敢在家裡說話?」,逼她接受二女共侍一夫的日子。

張蘭蘭性情剛烈,絕不妥協,毅然離婚,一心撲在事業上,不過兩年光景,已經躋身世界一流畫家的席位,在巴黎畫展上一炮而紅。如今回過頭去瞧瞧曾經深愛的前夫,張蘭蘭只剩不屑。

此時張蘭蘭躺在木板上,欣賞著自己的傑作,心裡盤算著,等這幅壁畫完工,她一定要來一趟環球旅行,好好放鬆放鬆,享受生活……

忽然,只聽吱呀一聲,張蘭蘭身下的鷹架忽然斷裂,整個人從高高的教堂頂跌落,後腦著地,昏死了過去──

一覺醒來,張蘭蘭揉了揉痠痛的後腦勺,眨巴眨巴眼,眼前是一個簡陋的農家臥房,收拾得乾乾淨淨。床邊一個八、九歲的瘦弱小女孩抹著眼淚哭。從女孩的穿著來看……等等,她怎麼穿古裝?

張蘭蘭一個激靈從床上坐起來。

女孩抬頭看著張蘭蘭,哭道:「娘!」

張蘭蘭揉了揉發痛的後腦,忽地覺得一陣頭暈目眩,很多本不屬於她的記憶如潮水般湧來,脹得她腦袋快要炸了。

忽地,嘈雜的人聲響起,一大群穿著各色粗布古裝的男男女女,不知從哪兒烏壓壓一下湧進房間。

一個圓盤臉的婦人走到床邊,一把將劉秀推開,虎著臉訓斥道:「哭什麼哭,妳娘摔跤了妳不知道心疼,偏偏幫著那狐媚子跟妳娘作對!妳這個不孝的蹄子,妳娘要是有什麼三長兩短,都是妳這喪門星害的!」

劉秀被推搡到角落裡,垂著頭低低啜泣。

那婦人又轉頭對張蘭蘭陪著笑臉,道:「蘭嫂子,妳這身子要緊不?還哪兒不舒服啊?」

張蘭蘭揉著腦袋勉強抬頭,從原身混亂的記憶中勉強認出,眼前的婦人就是之前在院子門外嚼舌根,被原身趕跑的翠姑。

「幸虧我跟芳姑路過妳家院子外頭,聽見妳家裡動靜不對,平日裡我跟嫂子最是親暱,一心牽掛著嫂子,怕出什麼事,趕忙拉著芳姑進來。」翠姑忙邀功。「這不剛進來,就瞧見妳家俊娃把妳推倒啦,幸虧我跟芳姑及時趕到,要不然啊……」

翠姑眼神一飄,張蘭蘭這才注意到,一個少年被兩個粗壯的漢子按著肩膀,跪在地上。

「要不然啊,誰知道妳家俊娃鬼迷心竅,會幹出點什麼事。」翠姑撇撇嘴,道:「我瞧著嫂子家的俊娃是個好娃兒,定是叫他那狐媚子媳婦挑唆的,竟然敢跟自己老娘動起手來。」

張蘭蘭抬頭看向劉俊,見他一張臉慘白慘白的,死死咬著嘴唇,一句話不說。

「自古只有老子打兒子,今兒你還反了天了,竟然打起老娘!真是個豬狗不如的東西!」一個年約五旬的老者指著劉俊罵道。「我身為劉家族長,定要好好處置你這忤逆不孝的畜生!」

翠姑眨巴眨巴眼。劉俊媳婦難產,此時只剩一口氣,生的又是個女娃,八成會被張蘭掃地出門,這會子她救了張蘭立功,正巴巴地想把自己姪女說給劉俊做媳婦呢,自然要護著未來的姪女婿。

「哎呀,我說他三爺爺,俊娃平日裡是個好的,村裡再挑不出比俊娃更孝順的。」翠姑忙為劉俊開脫起來。「我看啊,就是羅氏那狐媚子作的怪,挑撥是非,俊娃年輕氣盛,枕邊風吹多了,難免一時昏了頭。這千錯萬錯,都是羅氏的錯,族長您可要公正,莫冤枉了好人。」

翠姑說完,自覺得意得很,朝張蘭討好地笑。她知道張蘭素來不喜這大兒媳羅氏,又聽見羅氏生的是個女娃兒,恐怕張蘭更不待見羅氏。而張蘭對兒子一向疼得很,哪裡容得了別人說她兒子的不是,此時將錯處全推到羅氏身上,那真真是錯不了。

族長撚了撚鬍鬚,道:「說得有幾分道理,這羅氏不好好孝順公婆,傳宗接代,反而終日挑撥是非,教唆丈夫毆打婆婆,真是天理難容。若是我家媳婦敢如此放肆,即刻拉出去打死也是使得的。」

翠姑一聽,喜上眉梢,除去了羅氏,她的姪女就可以更順利地嫁給劉俊。要知道張蘭雖然難纏,但劉木匠這兩年靠上了個新東家,生意蒸蒸日上,攢了些積蓄。若是這媒作成了,不光有一大筆謝媒禮收,以後成了親戚常走動,還能時不時來混個吃食打打秋風。

「族長說得是。」翠姑忙附和。「我隔壁家的王婆給人接生了三十多年,我剛叫王婆瞧過了,說羅氏難產傷了根本,以後再也生不了了。既不能傳宗接代,又不孝順婆婆,這樣的媳婦要來有啥用?我看啊,即刻將羅氏拖到劉家祠堂,家法處置,打死了乾淨。省得教村裡那些個不懂事的年輕媳婦學了壞樣子,也回去挑唆丈夫打婆婆。」

跪在地上的劉俊,臉憋得鐵青,道:「我娘是我傷的,與我媳婦無關!翠嬸子妳莫要血口噴人了!」

翠姑咂吧著嘴,道:「俊娃,這會子還要維護那狐狸精,想必被迷得不輕。嬸子也不怪你,小夥子麼,年輕不懂事難免叫有心人挑唆了。待日後嬸子給你說個懂事能幹聽話的新媳婦,讓你抱上大胖小子,你就知道現在嬸子是為你好了。」

劉俊老實巴交,自然說不過伶牙俐齒的翠姑,只是眼淚滾滾落下,帶著哭腔央求族長。「三爺爺,千錯萬錯都是我的錯,是我傷了我娘,跟我媳婦無關。你要罰就罰我,小婉性情最是溫婉,素來孝順,若是族長不分黑白打死了小婉,那我也跟著小婉去了!」

「糊塗!」族長恨鐵不成鋼地罵道。

張蘭蘭看著眼前的人你一言我一語,只覺得飄忽忽地彷彿在看大戲,這會兒才回過神來,勉強從原身混亂的記憶裡整理出兩件重要的事──

第一,兒媳婦羅氏難產了兩天,現在生死不明。

第二,羅氏生的女娃,被原身扔進過尿桶裡,雖然被劉俊及時撈上來了,可是保不齊孩子有沒有性命之憂。

張蘭蘭可不想一穿越來就見到兩條人命,尤其是這兩人還是因原身的過錯而死。雖說這身體的靈魂換了,可若是這兩人有個三長兩短,她真真是一輩子難安。

張蘭蘭剛理清思路要說話,就見到有個婦人掀了門簾進來。這婦人正是與翠姑一起來的芳姑。

芳姑不是一個人進來的,她竟然拖著個人!

張蘭蘭定睛一看,那個人不正是昏迷不醒的羅婉嗎!

| FindBook |

有 5 項符合

蘭開富貴(上)的圖書 |

|

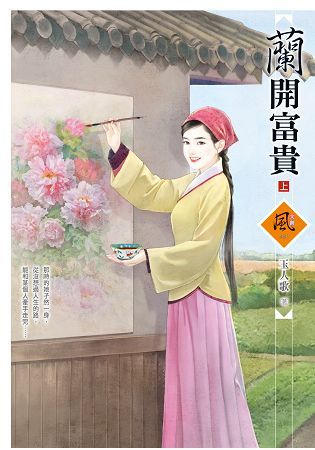

蘭開富貴 (上) 出版社:狗屋 出版日期:2017-01-06 語言:繁體中文 規格:平裝 / 320頁 / 25k正 / 14.8 x 21 cm / 普通級/ 單色印刷 / 初版 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 165 |

華文羅曼史 |

$ 197 |

中文書 |

$ 197 |

文學作品 |

$ 213 |

小說/文學 |

$ 225 |

古代小說 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:蘭開富貴(上)

知名畫家穿成一介農婦,面對窮困的農村生活和嗷嗷待哺的一大家子,張蘭蘭的「神來一筆」,成為扭轉生活的關鍵。機緣巧遇下,張蘭蘭與京官夫人搭上線,別出心裁的繡樣和絲線引領京城潮流,錢財滾滾來。

那時的她孑然一身,

從沒想過人生的路,

能和某個人牽手走完……

張蘭蘭自認從不是幸運兒,但老天對她也未免太差了吧!

先是遇到被劈腿、結果人財兩失這種破爛事,

為了忘卻傷痛她拚命工作,總算在國際畫展大放異彩,

卻又碰上工程意外,一摔就穿成了古代窮村莊的農婦。

最誇張的是,她一口氣多了丈夫和孩子,還有媳婦跟孫女!

從前一個人逍遙自在,如今有一大家子要照顧,

張蘭蘭真心覺得壓力如山大啊!

幸好這現成的老公人帥又可靠,一群便宜兒女也乖巧懂事,

只是一家八口這麼多張嘴等著吃,全靠丈夫一人外出做木工,

和幾畝薄田的收成,不想辦法開源,日子是要怎過下去?

虧得張蘭蘭一手絕活,幾張栩栩如生的牡丹繡樣賣了天價,

繡出的花樣更在京城貴女圈颳起了瘋搶旋風。

一切看似順風順水,卻有人眼紅白花花的銀子,算計起他們劉家了……

看來想要還上他的恩情,恐怕不是吃頓飯那麼容易的。

作者簡介:

玉人歌,又名蕭九離,八零後寫手,人生=碼字+工作+兩隻貓。很久前是個懶惰隨興的作者,直到接了兩隻喵祖宗回家榮升為鏟屎官,從此發憤努力,筆耕不輟,希望有一天能給喵兒們換個有落地窗的大房間。

TOP

章節試閱

第一章

傍晚,日頭斜掛在天邊,染出一片紅霞。

河西劉家村東頭有三棵棗樹,棗樹邊有個齊齊整整的院落,院子門口聚著兩個小媳婦,蹲在棗樹下嚼著舌根。

劉富家的翠姑一身灰撲撲的粗布衣裳,伸了伸腦袋,聽著從院子裡傳來隱約的女人哭喊聲,撇了撇嘴。「劉木匠他這大兒媳婦也真是嬌氣,生個孩子都這麼大陣仗。當年我生我家大小子的時候,上午還在田裡做活呢,肚子疼,往草垛子裡一鑽,就把我家大小子生出來,我婆婆直誇我好生養,能生兒子。誰像小婉,平日裡瞧著皮嬌肉嫩,生個孩子,生了兩宿都沒生出來。」

「就是啊。」劉勝家的芳姑...

傍晚,日頭斜掛在天邊,染出一片紅霞。

河西劉家村東頭有三棵棗樹,棗樹邊有個齊齊整整的院落,院子門口聚著兩個小媳婦,蹲在棗樹下嚼著舌根。

劉富家的翠姑一身灰撲撲的粗布衣裳,伸了伸腦袋,聽著從院子裡傳來隱約的女人哭喊聲,撇了撇嘴。「劉木匠他這大兒媳婦也真是嬌氣,生個孩子都這麼大陣仗。當年我生我家大小子的時候,上午還在田裡做活呢,肚子疼,往草垛子裡一鑽,就把我家大小子生出來,我婆婆直誇我好生養,能生兒子。誰像小婉,平日裡瞧著皮嬌肉嫩,生個孩子,生了兩宿都沒生出來。」

「就是啊。」劉勝家的芳姑...

»看全部

TOP

目錄

序

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

第十章

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

第十章

TOP

商品資料

- 作者: 玉人歌

- 出版社: 狗屋出版社有限公司 出版日期:2017-01-06 ISBN/ISSN:9789863286783

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:320頁 開數:正25開【14.8*21公分】

- 類別: 中文書> 漫畫/輕小說> 羅曼史

|