第一章

夏雨蝶,這是她的名字。

十四歲以前,她原本不叫這個名字的,那時候她有個更俗氣的名,類似曉芳或玉蘭之類的,究竟是哪兩個字,她忘了。

或許該說她是故意記不得的,兒時的回憶對她而言太痛苦,點點滴滴,積沙成塔,造就了她在那天同時失去雙親的命運。

那天,世界下著綿綿陰雨,而她在一片霧茫茫中親眼目睹慘痛的悲劇,她想像得到,那場悲劇是怎麼發生的,早在數星期之前,她便曾在半夜偶然聽聞父母商量著該怎麼燒炭自殺。

父親生意失敗,在外頭欠下鉅額債務,母親又罹患癌症,命不久長,兩人都失去了求生意志,唯一放不下的只是她。

他們想死,又捨不得丟下她孤伶伶一個,於是百般猶豫,下不了決心。

那天,煙雨濛濛,她盯著眼前如惡魔般吞吐的火焰,知道爸媽終於還是作出了冷酷的決定。

他們,遺棄了她。

她傷心欲絕,哭到當場暈厥,足足昏睡了三天三夜,醒來時世界彷彿已扭曲。

她躺在一間佈置得溫馨甜美的臥房,面前站著一對笑盈盈的中年夫婦,自稱是她的表舅和表舅媽,是她媽媽的遠親。

媽媽何時有這樣的遠親了?年少的她茫然迷惘,剛從失怙失恃的打擊中醒來,全然不知所措,只能任由兩個成熟的大人為她安排一切。

他們收養了她,成為她的監護人,替她改了名字,還在她的戶頭存入一筆龐大的資金。

他們說,那是她的雙親留給她的保險金。

她想不到,那麼貧窮落拓的家境,爸爸每天只能靠打零工掙點微薄零頭,媽媽經常得到附近的餐廳廚房外撿拾人家不要的食材回來做飯加菜,哪來的閒錢交得起保費?

除非他們早就計劃好了,籌錢買保險,然後安排一場意外了斷生命,將所有的利益都留給她。

表舅跟表舅媽說,這體現了爸媽對她的愛。

但她寧願不要這樣的愛!

用自己至親的性命換來的金錢,她想到就覺得噁心,反胃欲嘔。

接下來幾年,她過著渾渾噩噩的日子。

她搬了家,跟表舅表舅媽住在台北一棟漂亮的社區大廈裡,考上明星女中,加入學校儀隊,成為校刊編輯,在同儕間算是頗受歡迎的風雲人物。

表舅跟表舅媽對她很好,她也表現出乖巧聽話的模樣,從外人的眼光看來,他們是個和樂融融的小家庭,她是個優秀認真的女學生,但她總覺得,這一切很虛假怪異。

他們就像被趕鴨子上架的三個演員,還來不及好好培養默契,便匆匆粉墨登台,唱著一齣才剛剛背好台詞的戲。

觀眾看著這表面上排得天衣無縫的戲,看不出箇中的玄機,唯有他們自己清楚明白那複雜難辨的滋味。

雖然她並不討厭這兩位從天而降的長輩監護人,甚至滿喜歡他們,但總是無法真正對他們敞開心房。

總覺得自己短暫的人生,某個環節出了差錯,某個人安排她走上了岔路,但,會是誰呢?

每當夜深人靜,窗外又下著雨時,夏雨蝶便會忍不住怔忡出神。她會聽著那時而溫柔時而激烈的雨聲,困惑地盯著扣在自己左手腕的彩晶蝴蝶手鍊。

這手鍊,不知誰替她戴上的,記憶很破碎、很模糊,但她仍隱約記得父母去世那天,自己曾躺在一雙陽剛有力的臂彎裡。

似乎有某個男人抱著她,對她說了什麼,那聲音太遙遠,她聽不清,只依稀感覺到那是個溫暖的懷抱。

那懷抱,令她有不可思議的安全感。

究竟是誰救了她呢?

聽說這蝴蝶手鍊是救她的恩人留給她的禮物,她也很珍惜地收下了,只可惜沒能見他一面,也沒人能告訴她,他的來歷。

她只能戴著這手鍊,繼續過著似真似幻的生活,期盼著哪天能與那位只在她夢中游蕩的恩人再相遇——

正當夏雨蝶在雨夜輾轉反側時,在海洋的另一端,一座擁有悠久歷史的城市,如萬花筒般炫目燦爛的賭場裡,杜非穿著黑西裝白襯衫,細長的領帶顯得帥氣,但他左臉頰上那道深刻的傷疤仍讓不少經過他身旁的紳士名媛受到輕微的驚嚇。

他們本能地明白,這不是一個身處在與他們同個社交圈的男人,雖說他斜倚在牆邊的姿態看起來很悠閒,似有幾分懶洋洋,但那張剛硬的面容,以及那略顯玩世不恭實則冷酷非常的眼神,在在說明他絕非出身豪門,不是個優雅貴公子。

更精確地形容,他像頭猛獸,一個沒教養的、虎視眈眈的浪人,就算一身文明的西裝,仍掩不去他野蠻的本質。

對於旁人好奇卻又不敢多看的目光,杜非滿不在乎,一面以銳利的目光梭巡場內每一張賭桌,一面握著手機,聆聽好友張凱成的越洋報告。

「嗯,前兩天放榜,她考上了第一志願,今年秋天開始,就是大學新鮮人了。」

「是嗎?」杜非咀嚼這個消息,嘴角微微一挑,真心地笑了。「那很好。」

他一直遺憾自己沒機會去體驗那種無憂無慮的校園生活,希望她能代替自己,盡情揮灑,別虛度了青春。

「她選了哪個科系?」他問。

「歷史,不是什麼將來會賺錢的專業。」張凱成有些嘲諷地評論。

「她不需要賺錢。」杜非淡淡指出。「她的吃穿用度,我自然會打點。」

張凱成沈默兩秒,跟著嘆息。「有時候我覺得你真傻,為了一個女孩,把所有積蓄都留給她了,自己兩手空空從頭開始。她還只是個丫頭,你把那麼多錢存在她的戶頭,她用得上嗎?」

「那是我留給她的保險,萬一我哪天出了事,總得有一筆錢保障她的生活。」杜非從容地解釋,也許好友覺得他這麼做很蠢,但他從不後悔。

「我不懂,那丫頭究竟是何方神聖,值得你這樣對她?」

沒有人會懂。他與她的宿命因緣並非始自今生,早已經過數百年流轉。

杜非自嘲地勾唇。「總之你幫我盯著她就對了,有什麼事,隨時通知我。」

「知道了。」張凱成頗無奈。「你現在人在哪裡?」

「Monte Carlo。」

「你……該不會在賭場吧?」

「就是。」

「那裡的賭場可是上流貴客出入的場所,你賺到足夠的賭金了嗎?」

「十萬美金。」杜非伸手揣入口袋,捏著一張薄薄的支票。「足夠我去贏得全世界了。」

「憑十萬美金就想拿下整個世界?」張凱成笑。「我真佩服你,杜非,你真不是普通有自信。」

「我會做到的,等著瞧吧!」杜非語氣堅定。

是的,在很久很久以前,他便對自己立誓,他會白手起家,建立一個王國,然後迎接她來做他的王后。

今生今世,她將是屬於他的,這是命中注定。

為此,他將不惜與全世界對抗——

杜非掛上電話,將手中的支票兌換成一盒重重的籌碼,躊躇滿志地啟程,邁向他早已設定好的野心之路。

她戀愛了!

大一迎新會那晚,夏雨蝶在同學的捉弄下不慎掉入校園湖裡,不會游泳的她差點溺水,幸好學長及時出手相救。

萬佑星,這是學長的名字,當驚惶失措的她嗆咳著吐水時,他輕拍她背脊,對她溫柔地笑,而她霎時跌進那墨深無垠的眼潭裡。

一見鍾情,原來是這樣的衝擊,她感覺自己心跳瞬間停止,明明全身濕透了,很冷很冷,胸臆卻灼灼滾燙著。

她十九歲,初嚐戀愛的滋味,生活頓時變得多采多姿,有了豐富的意義。

她不再如遊魂般地活著,哭笑都出自真心,會撒嬌、會吃醋,會對男友小小地耍任性發脾氣。

交往一年後,她將男友帶回家。他第一次到她家拜訪,很緊張,捧來一籃昂貴的水果,禮貌而慎重。

她以為素來疼愛自己的表舅表舅媽一定會很歡迎他,沒想到他們的反應卻是粗魯而冷淡,幾乎是將他驅逐離開。

「為什麼你們要這樣對他?」男友離去後,她不滿地抗議。「佑星做錯了什麼?」

「他配不上妳。」表舅聲稱。

「有什麼配不上的?他家雖然沒什麼錢,可也是清清白白的,他爸爸媽媽人很好,我都見過——」

「什麼?妳見過他家父母了?」表舅媽尖聲打斷她,表情驚駭。

「是啊。」

「為什麼去他家?你們還都是學生,難道現在就要論及婚嫁了嗎?」

「是沒有要結婚啦。」她有些嬌羞地解釋。「只是學長畢業以後就要出國留學了,他想在那之前讓我認識一下他爸媽。」

「認識他爸媽幹麼?妳沒必要認識!」表舅說話很衝。

「為什麼?」

「因為妳不可能跟他家扯上什麼關係,你們必須馬上分手!」

「什麼?!」她愣住。

「跟他分手!妳不能交男朋友!」

「為什麼不能?因為我現在還在唸大學嗎?我們又沒說馬上要結婚,佑星會等我畢業——」

「總之你們必須馬上分手!」

表舅跟表舅媽根本聽不進她的澄清,一味執拗地要求。

她很不解,第一次對這兩個照顧她的長輩感到生氣,他們或許是她的監護人,但沒有資格操控她的人生,決定她能不能與誰相愛——

「我絕不跟他分手,我要跟他在一起!」

「妳的家人不喜歡我。」

隔天,夏雨蝶與男友坐在湖畔,一同吃著她親手為他準備的便當,談起昨日造訪她家受到的冷遇,萬佑星不免有些埋怨。

「不是這樣的。」夏雨蝶急著想安慰男友。「他們只是……嗯,第一次見到你太吃驚了,他們沒想到我會這麼早交男朋友。」

「妳都要升大二了,這樣算早嗎?」

「對我表舅跟表舅媽來說,算早。他們……呃,一直把我當小孩子。」

「是嗎?」萬佑星歪頭盯著她,幾秒後,莞爾一笑。「妳很不會說謊,雨蝶。」

她赧然。

他伸手揉揉她的頭,挾起一塊宮保雞丁送進嘴裡嚼。「不說這些了,我有件事要告訴妳。」

「什麼事?」

「我不出國了。」

「嗄?」她驚愕。「為什麼不?你不是都申請到學校了?」

他重重嘆息。「妳也知道,我弟前陣子不小心開車撞到人,對方要求賠償,我爸把本來留給我的學費都拿去墊付了。」

「所以你的意思是你沒辦法繳學費?」

「別說學費了,在那邊的生活費我也都拿不出來,一年要將近兩百萬吧,這些錢要我去哪裡生出來?只好放棄了。」

就這麼放棄?怎麼可以?出國深造一向是他的夢想啊!

夏雨蝶凝視男友惆悵的神情,不禁衝口而出。「我可以借你!」

萬佑星震住。「妳說什麼?」

「我說我有錢,我可以借你。」她微笑。

「妳哪來這麼多錢?」

「我爸媽留給我一筆保險金,有五百萬,應該夠你去美國唸幾年書了,等你拿到學位,回來再慢慢還我。」

他不可思議地瞪著她清甜的笑顏。「雨蝶!妳為什麼……對我這麼好?」

她垂斂羽睫,微微羞怯。「因為你是我愛的男人嘛。」

他看著她,心弦震顫,感動不已,伸手捧起她嫣紅的臉蛋,輕輕地,吻她綿軟芳香的櫻唇。

「你說她做了什麼?!」

地球的另一端,杜非站在一塊突出的尖岩上,臨空飄然獨立,飽覽鬼斧神工的峽谷風光。

正值心曠神怡之際,竟接到好友的電話,而對方報告的消息令他無法置信地怒吼。

隔著千萬里的距離,張凱成仍可清晰地感受到這句咆哮的聲浪,他稍稍捏了下疼痛的耳朵。

「我說,她把你留給她的錢都拿去借給別的男人了。」

「借給誰?」

「一個叫萬佑星的年輕人,是她的學長,也是她……男朋友。」說到最後一句,張凱成很識相地放低音量。

但這並無法阻止杜非排山倒海的怒意。「她交了男朋友?什麼時候?為什麼你沒跟我提起過?」

「我就怕你會像這樣發火啊。」張凱成心虛地咕噥。「我本來想這只是小孩子扮家家酒,過陣子就會鬧分手的,沒想到那丫頭挺死心眼的,一談起戀愛就昏了頭了,連五百萬都拿得出手。」

杜非沈默不語,努力壓下胸臆奔騰的情緒,理智飛快地運轉,評估這出乎他意料的情勢。

那丫頭……居然戀愛了?!他心愛的蝶兒,跟別的男人?光是想像她與異性耳鬢廝磨的親密畫面,他便嫉妒得快抓狂。

「Shit!」他惡狠狠地出聲詛咒。

張凱成很明白他的不悅。「你打算怎麼辦?要趕回來嗎?」

「你明知我現在還不能回去。」杜非咬牙切齒。

他正在Las Vegas,聞名世界的賭城,這裡正舉辦一場撲克大賽,而他連連過關斬將,勝利可期。

如果能夠順利摘得世界賭王的桂冠,他便能贏得將近千萬美金,他的事業成敗,在此一舉了。

「……至少還要三個禮拜的時間吧,我才能回去。」即便他再如何心急如焚,深怕自己的女人被搶走,也只能忍耐。

「好吧,你放心,我會幫你看著那丫頭的,不會讓她落入別的男人手裡。」張凱成慷慨地許下承諾。

「最好是這樣。」杜非勉強應道。

掛電話後,他發現自己再無心思欣賞眼前的絕景風光,若是失去雨蝶,即便全世界都踩在他腳下,對他而言,也只是徒留憾恨。

一念及此,他不覺緊緊掐握拳頭。

這樣的錯誤,他絕不會犯!

杜非對自己一向有自信,但這回,他錯了,錯得離譜。

三個禮拜後,他贏得世界賭王的頭銜,笑納近千萬獎金,意氣風發,神采飛揚。

有了這筆資金,他的事業將更加風生水起,打造一個王國不是夢想。

他回到台灣,熱烈地期盼與心中思念的女孩再相見,但等著他的是一個晴天霹靂的消息。

她不見了——

「你說不見了,是什麼意思?」他問開車前來機場迎接他的張凱成。「她跟那個男的私奔了嗎?」

「不是那樣的。」張凱成搖頭。「那個男的十天前就出國了。」

「那她人呢?」

「你先冷靜下來,慢慢聽我說。」

要多冷靜?他明明承諾會幫忙看著雨蝶,結果看到人失蹤了,竟還敢要求他冷靜?!

杜非瞠眸,狠狠瞪著坐在身旁駕駛座的好友,熊熊焚燒的目光若能灼人,張凱成恐怕已燒成灰燼。

張凱成感覺到他的暴怒,打個冷顫,撇嘴苦笑。「說真的,我也沒想到事情會發生得那麼倉促,我才離開台灣到香港出差兩天而已——」

「到底怎麼回事?」杜非嘶聲質問,完全沒耐心聽無謂的解釋。

「就是……唉,你知道那丫頭她爸爸以前曾經欠高利貸上千萬的債務吧?」

「那又怎樣?」

「那些人找上門了。」

「什麼?!」

「那些人也不知從哪裡打聽到丫頭現在的住址,綁架她,那對夫妻剛好在路上發現了,趕忙開車去追,哪知車子在路上翻了,兩人當場身受重傷。」

這麼嚴重?杜非心沈下。「那雨蝶呢?」

「那些放高利貸的流氓發現自己闖了禍,擔心鬧出人命,也沒心思要贖金了,開車躲進深山裡,警方循線追查,人是逮捕了,可丫頭卻不見了。他們說是她自己趁夜逃走的,他們也不曉得她跑哪裡去了。」

「警方沒找到她嗎?」

「沒有。他們在山區搜索了幾天,懷疑她可能是……」

「可能怎樣?」

張凱成不敢回答,吞了好幾口口水,偷覷好友鐵青的臉孔。

杜非察覺他的心虛,心跳瞬停,嗓音粗嗄地自齒縫間迸落。「你不會是想告訴我,她死了吧?」

張凱成閉閉眸,深吸口氣。「……是有這個可能。」

「不可能!」杜非厲聲打斷好友,胸海波濤洶湧,激烈起伏。「不可能……」他咬緊牙,雙手掐握成拳,指尖陷入肉裡。

雨蝶不可能死了,她一定還活著,在不知名的某處,呼吸著、心跳著,只是需要他的救援。

她需要他,正在等待他。

「我要去找她,現在、馬上!」

他命令好友載他前往那座隱密的山區,花錢雇用了幾個當地人及專業的救難員,展開最精密的搜索,不放過任何一寸土地。

足足花了一個禮拜的時間,幾乎把整座山都翻過來了,仍是毫無所獲。

他又再次失去她了嗎?

日日夜夜,這樣的疑問在心頭盤旋,折磨著杜非,他心緒低落,逐漸消瘦。張凱成見他如斯憔悴,也不禁擔憂,終於鼓起勇氣,勸他放棄。

「不要再找了,杜非,那丫頭……也許是逃到別的地方去了。」

杜非猛然回頭,瞬間清銳的眼神令張凱成一陣心驚。「沒錯,她應該不在這座山裡了,我想她早就逃出去了。」

如果逃出去了,又怎會不跟家人或警方聯絡呢?

張凱成默默在心裡加註,但就算給他天大的膽子,也不敢將這句話說出口。

可杜非捉著這微渺的一線希望不肯放,抬眸望向遠方,山間雲霧繚繞,他的視線亦迷茫。

「她肯定在這世界的某個地方,我會找到她的,遲早會找到她……」

他喃喃低語,也不知是在說服別人,或是自己。

張凱成注視他,驚愕地發現,這個總是狂傲倔氣、不肯對天下人低頭的男人,眼角竟閃爍著淚光。

| FindBook |

有 5 項符合

說好今生要相愛的圖書 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

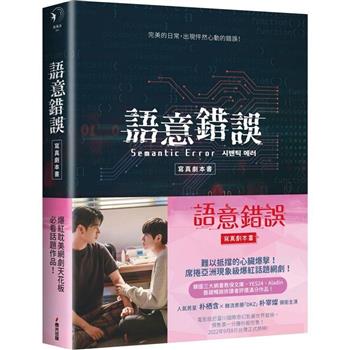

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:說好今生要相愛

原來愛一個人,除了甜蜜快樂,有時候也是帶著痛——

她受苦時,他無法在她身邊,只能暗中為她打點一切,

而他,繼續孤單單的,等待能見她的時機到來;

她平安了,卻無知地愛上別人,離他越來越遠,

為何千辛萬苦地重逢之後,她又是心有所屬?

教他為了愛,只能做個奪人所愛的惡人,

即使他才是先遇上她的那一個,即使他們早已約定;

不,他心機算盡,就是不願斷了這緣分,

就算她忘了兩人之間的一切,心裡沒有他,

但為了她,就算要對抗整個世界也不怕,

曾經的失去太痛,他必要跨越六百年的宿命,

這一世,她一定是他的……

TOP

章節試閱

第一章

夏雨蝶,這是她的名字。

十四歲以前,她原本不叫這個名字的,那時候她有個更俗氣的名,類似曉芳或玉蘭之類的,究竟是哪兩個字,她忘了。

或許該說她是故意記不得的,兒時的回憶對她而言太痛苦,點點滴滴,積沙成塔,造就了她在那天同時失去雙親的命運。

那天,世界下著綿綿陰雨,而她在一片霧茫茫中親眼目睹慘痛的悲劇,她想像得到,那場悲劇是怎麼發生的,早在數星期之前,她便曾在半夜偶然聽聞父母商量著該怎麼燒炭自殺。

父親生意失敗,在外頭欠下鉅額債務,母親又罹患癌症,命不久長,兩人都失去了求生意志,唯一放不下的...

夏雨蝶,這是她的名字。

十四歲以前,她原本不叫這個名字的,那時候她有個更俗氣的名,類似曉芳或玉蘭之類的,究竟是哪兩個字,她忘了。

或許該說她是故意記不得的,兒時的回憶對她而言太痛苦,點點滴滴,積沙成塔,造就了她在那天同時失去雙親的命運。

那天,世界下著綿綿陰雨,而她在一片霧茫茫中親眼目睹慘痛的悲劇,她想像得到,那場悲劇是怎麼發生的,早在數星期之前,她便曾在半夜偶然聽聞父母商量著該怎麼燒炭自殺。

父親生意失敗,在外頭欠下鉅額債務,母親又罹患癌症,命不久長,兩人都失去了求生意志,唯一放不下的...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 季可薔

- 出版社: 狗屋出版社有限公司 出版日期:2018-02-09 ISBN/ISSN:9789863287421

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 開數:50開

- 類別: 中文書> 漫畫/輕小說> 羅曼史

|