老莫說的是凡赫辛,也不知他們怎麼辦到的,居然在歐洲找到博士行蹤,連哄帶騙,把他和艾雯的行李一塊打包回來。

博士發現南極祕密,而這個祕密,又是艾雯急切想知道的,當時我送給博士幾條冰蟲,對於冰蟲的習性,也只能透過博士確認。

艾雯這趟去歐洲,身負找尋博士的重任。

博士不愧是博士,十足怪咖一枚,回T市後,完全不願住在艾雯幫他準備的豪華宅邸,又跑回市郊的破公寓,繼續他的研究。

為了保護他,艾雯派了人緊跟他,真是辛苦了。

我坐上黑先生的箱型車,直奔博士的駐地,這輛車在上次任務之後,又被他重新烤漆,換成一種髒兮兮的銀色。

車由山腰往山下駛,一直駛至快看到T市,我都沒有說話,黑先生忽然問:「你好像有心事啊,這幾天看你一臉渾然忘我?」

渾然忘我,你乾脆說破碎虛空算了,不要亂用成語。

「小黃不是已救出來了,你還擔心什麼,擔心七姊妹幾時又會行動?」

「我哪會擔心這個,水來土淹啦。」

「那你是擔心哪個?」這胖子不死心道。

怎麼這會大家都關心起我來了,我在擔心什麼,有那麼重要嗎?

「我問你,你們師祖那位北歐人,他……他那些女兒真的就是七姊妹,今天的這個七姊妹?」

「是啊,我們都追了一百多年了,哪還有什麼疑問。」黑先生不知從哪變出一包蠶豆酥,呱嘰呱嘰吃著,遞給我說:「來一點吧。」

我望著他的髒指甲縫,斬釘截鐵拒絕,又問:「這麼長時間,你們都沒懷疑,那七個姊妹怎麼能活那麼久。」

「當然懷疑,七姊妹一兩百年來,核心換過好幾批人,早已不是原來的姊妹,彼此卻仍然那麼緊密,這已經不是血緣關係可以解釋。」黑先生欣慰地拍打方向盤,「當你透露給我冰蟲的事,你知道我多高興嗎?多年的疑惑,終於在我手裡獲得解決,都已經一百七八十年嘍。」

我發現他眼角濡濕,心想這些黑先生們,何嘗不是一代換過一代,持續近兩百年的爭鬥,想想也令人心驚。

「這七個姊妹對我師祖來說,是他生命的彩虹,找出事情的原委,是在背後支撐他的原動力──我們每一代,都繼承這個信念,找出事情的原委,阻止她們!」

「真不曉得你們是怎麼熬過來的。」

黑先生苦笑:「第二代黑先生是波旁王朝的後裔,留下許多財產,這點其實也有幫助。」

車子開在一條下坡路上,彎過大轉彎後,是一條駛向T市的兩線道。前方左側不遠處,卡著兩輛私家轎車,似乎是追撞事故,前車尾和後車頭歪斜的嵌在一塊。

怪異的是,附近沒有任何人,也沒有拖吊車輛,彷彿沒人知道車禍發生。

黑先生駛慢了點,緩緩通過兩輛車,車身撞擊處凹陷很嚴重,是車禍沒錯,然而兩輛車裡都沒人。

通過之後,我忍不住回頭張望,黑先生指著前方說:「你看!」

前方又有車禍,而且是五六輛車撞在一起,不曉得他們是在尬車還是怎樣,幾乎將車道堵死了,難怪事故無法排除。

黑先生當機立斷駛向另一條路,繞遠道避過那裡,讓我們震驚的是,堵塞的那個路段後方,綿延了大批車輛,一直往T市迴堵過去。

這副景象有夠詭異,簡直跟停車場一樣,我們都想不出任何道理那些車會往這來,車禍了也沒人處置。

彷彿他們都急著逃離T市似的。

黑先生愣了會,順手打開收音機,但卻沒有聲音。

他試著切換頻道,在幾次跳頻後,終於有一把像是播報員的男聲說:「請市民無須驚慌,儘量待在家裡,避免外出活動,感謝大家的配合。」

播報員語調雖然平穩,但從他僵板的聲線裡,仍能聽出一絲緊繃,就像有把槍抵在他腦袋後面,要他照稿唸出來。

黑先生把聲音轉大,片刻後,播報員重複播報,後半段就和他之前說過的一樣──

「請各位市民注意,市警局及市府消防局,在稍早發佈聯合聲名,呼籲市民保持理性,並針對本市近日一連串謠言做出澄清,近日的連續地震,並未損及核電廠及變電設施,亦未波及象山水庫。目前水庫的功能一切正常,壩體結構也很完好,氣象局並未預測後續將有更大的地震出現,請市民無須驚慌,儘量待在家裡,避免外出活動,感謝大家的合作。」

黑先生握著方向盤,都忘了看路了,不斷喃喃自語:「怎麼回事啊。」

我怕他車開到水溝,提醒他說:「博士就住在舊市鎮附近,從這要往東繞一下,希望沒有堵塞。」

新聞台的廣播了無新意,他又換幾個頻道,找到輕音樂電台,才安靜下來開車。

半晌後,他刻意不提廣播的事說:「你們說的凡赫辛,就是那位前荷蘭科學院的院士?我知道他住在T市,也調查過他。」

「是,他前一陣離開了,就是想躲避騷擾,我不確定騷擾他的是不是蟲之心。」

從進入T市後,我的內分泌就有點異常,心臟也噗通噗通直跳,不像什麼好預感,我刻意順著他的話頭說:「艾雯說他有對付冰蟲的辦法,如果真能奏效,倒是一個好消息。」

黑先生好奇道:「工藝教室的照片也給他了?」

「博士對各類科學都有瞭解,照片裡的數學式,他或許能看出端倪。」

之前我們在工藝教室桌底,發現一些數學式,蟲之心似乎全力在找那條式子,如今桌子被人拐走,我們手裡就剩下一張照片,如果能先一步搞懂內容,就能及早掌握蟲之心的意圖。

「你說那個自殺的科學家叫什麼來著。」

「黎天炎。」

「對,黎天炎,我越聽這個名字越熟悉,好像在哪裡聽過──他是研究物理學的?」

「是數學物理的混沌理論,好像在他高中就很有興趣。」

黑先生手指在方向盤上跳動,「瞭解,希望博士能有發現吧。」

越過環河路後,我指出博士家的方向,市區不曉得情況如何,但郊區還好,至少沒什麼連環追撞,街上也沒太多車,市府的宣導似乎奏效了。

博士住在一排老公寓裡,髒兮兮沒有保全的那種,任何人都能隨意進出,難怪老莫會擔心。

然而博士也非等閒之輩,脾氣又怪,想讓他就範應該並不簡單,真不知艾雯是怎麼哄騙他的。

我們在公寓附近停下車,怕驚擾鄰居,踮著腳尖上到二樓,在門口輕喊:「博士士士,博士士士,是我,快點開門門門門。」

樓梯間還有回音,似乎真的沒多少人住。

木板門嘎一聲打開,開門者不是博士,而是一對大胸脯,兩條粗壯的手臂交叉在胸口,有半個玄關那麼寬。

那是一名超級高的壯漢,頭快頂到天花板了,方方的下巴出現在門框裡,欠了大半張臉,等他從門框上彎腰瞪著我們,我才看清他的全貌。

這個大個子真像神燈巨人,起碼有兩公尺高,光禿禿的腦門中央有個凹陷,鼻尖如蒜,嘴角留著兩綹箭頭般的鬍鬚。

「你們找誰?」大個語氣兇惡,像被塞在油燈幾百年了。

「請……請問博士在嗎?」我露出黑人牙膏的微笑。

「沒這個人,走!」

大個說完就要關門,我急忙說:「別關門,我們來找凡赫辛的!」

「沒這個人,走!」

在他大力帶上門之前,我把一隻腳塞進門裡,門板與鞋面發出難聽的擠搾聲,我眉頭也不皺一下,朝門裡喊:「博士,是我啊博士,我是阿星!」

大個惱火地將門強壓幾下,但仍沒能嚇退我,我不斷喊說:「博士,我是阿星!」

右腳被我塞進門裡的黑先生,痛苦地趴在門邊,漸漸有翻白眼的跡象。

「博士!」我拚命拍打門板。

「喔喔,這位不是周君嗎?」

在黑先生即將從容就義的一刻,博士終於聽到我了,連忙喊住大個子,要他趕緊住手。

這個大個子肯定是艾雯族人,被派來保護博士,他這麼粗暴地對待我們,我一點也沒放在心上。

大個打開門退了開去,露出博士的瘦臉,那張臉充滿意志力以及激情,有時雖然過度瘋狂,但認識他的人,都知道他本質上的良善。

我和他緊緊擁抱在一起,互相拍打對方,這一刻我心中暖洋洋的。

黑先生仍躺在地上抽搐,右腳有點變形。

等我們走進博士的小客廳,這胖子才爬進來,關上門,慢慢蠕動到沙發上坐下。

博士愣道:「這位是……」

我幫他們作了介紹,那名大個仍然沒有好臉色,上半身穿著無袖背心,以牛皮硝製,腰間插了一把切肉刀。他抱著胸口蔑視我們,看來油燈中真的不大好過。

博士也幫我們介紹,大個子名叫擄哥,確實是艾雯的族人。

「這幾天多虧他哩,我睡得很好。」博士笑得隨和真誠,「你們呢,後來怎麼樣,黃君情況還好嗎?」

和博士閒聊幾句,我心中不由有些起疑,並非博士有啥不對勁,而是他太對勁了,感覺就像一個和藹長者,與我們有問有答。

黑先生很關心他的研究,追問說:「您認識查爾斯教授嗎,他告訴我,您對南極大陸有發現,小周說您對冰蟲也有研究?」

一提到冰蟲的事,博士就變得有點拘謹,擠勉強出笑臉說:「略知一二罷了,不算什麼。」

「您應該有對付冰蟲的方法吧?」

「其實真的沒有。」

「那麼那張照片呢,上頭的式子您看出端倪了嗎?」黑先生不斷想挖出些事。

「那個式子啊,那個我還在研究,看樣子像是非線性動力方程式,十分複雜,聽說是一個年輕人寫的,不簡單喔。」

我越看博士,心中越有點不寒而慄,他說話的模樣太正常,正常得都不像他了,他發生什麼事了嗎?

博士看我一眼說:「聽說照片是你們拍的。」

黑先生搶答說:「是莫主任在學校拍的,七姊妹那幫人,不擇手段想要呢──您覺得式子是幹麼用的?」

他提到「七姊妹」時,擄哥手臂的肌肉揪了一下,博士臉頰也抽跳一下,不知有何意涵。

「聽說莫主任還發現一首歌謠,說不定與式子有關?」黑先生認真地看我。

我強笑說:「是,那是一首外國民謠──釘子缺,蹄鐵卸,戰馬瘸,騎士絕。」

「騎士絕,戰事折,戰事折,國家滅。」博士接了下去,「這的確是一首歐洲歌謠,西方控制論的創始人維納,曾對此做過描述,從一根釘子的缺失,導致國家滅亡,整件事有如蝴蝶效應一樣──周君,這也是你們找到的?」

我忐忑看著他,不知他發生什麼事,中邪了還是傻了,我試探性說:「不是我找到的,是我們超研社的學長,皇甫和上官找到的,博士,你知道他們吧?」

博士是我們社團顧問,如果沒問題,他不至於不知道。

「皇甫和上官?」博士砸砸嘴巴,腦袋上一盞煤氣燈湧出光亮,他擊掌說:「對了,是他們,皇甫一劍和上官飛雄。」

我暗自舒了一口氣,這似乎是博士沒錯。

黑先生從沙發挺直上半身,訝道:「皇甫和上官?」

我不想節外生枝,打斷他說:「博士,一些話晚點再說,我這趟來是想帶你回去,這幾天T市很不安穩,我們必須要集中人手,這公寓並不安全。」

博士愕然張大嘴巴:「你是指?」

「蟲之心他們,隨時有可能找你麻煩。」

靠在牆邊的擄哥,粗圓的喉管發出咕嚕一聲,博士眼皮也跟著聳跳。

每當我們提起蟲之心,他們表情都有點怪,不曉得為什麼,我說:「博士,我們一塊走好嗎?」

博士不斷搓著慘白的手,手背上浮出青筋,終於點頭答應:「好吧,我們走。」

「太好了,我們的車就在樓下。」

我興奮地站起來,他跟著站起來,抓住我的手腕,看著擄哥和黑先生:「我有幾箱器材,都是平時研究用的,你們能不能幫我搬到樓下。」

擄哥仰起蒜頭鼻,噴出兩管熱氣,博士既害臊又感激的指著紙箱,他冷然一哼,扛起兩隻箱子走下樓梯。

黑先生抱了個小的,腳還有點跛,一拐一拐走出去,我想上前幫忙,博士卻拽住我,等他們走到樓下,才衝上前將木板門飛快關起來,扣住好幾道門鎖,將石墩抱到門背後堵好,驚恐地對我說:「周君,趁那個傢伙還沒回來,咱們快溜!」

他拉我匆匆奔到餐桌邊,胡亂收拾雜物,我看到那張數學照片被他收進背包,還有一具古怪儀器,裝了幾顆笨拙的旋扭,像個支離破碎的小收音機。

他將儀器一股腦塞進背包裡,抄起十字弓,拉著我衝上陽台。

我見他一副想往外爬的模樣,趕緊制止他說:「博士你幹麼?」

他激動地噴我一臉口水:「別囉哩八唆講這些啦,敵人快回來了,你不知道嗎!」

沒錯,這才是神經兮兮的凡赫辛博士,他終於恢復正常啦!

「博士,誰回來啦,有人找過你嗎?」對付這個版本的博士,我更得心應手,跟他見招拆招就對了。

「還誰,就那個傻大個擄哥,別扯這些,他就快回來啦!」

傻大個擄哥,怎麼可能,他是艾雯的族人啊。

博士扯開背包夾袋,指著裡頭的儀器,「你知道這是什麼,這是我近幾個星期一直在研究的工具,專門對付冰蟲之用──它最大的功能,就是能探知冰蟲的生物電,這種生物電波趨近十赫茲,能控制人腦的上顳葉皮質,這也是冰蟲之所以能控制人類的主因。」

原來他早在這些時日,做出這種劃時代的貢獻,如果能探知冰蟲存在,誰被冰蟲控制,我們就能早一步知道。

「太好了博士,你為什麼不早點說,我們太需要這儀器啦。」

博士苦笑:「這玩意我設計許久,直到前天晚上才真正組裝好,你知我頭一個發現被冰蟲控制的人是誰,就是那個傻大個!」

「但他是艾雯的族人啊?」

博士誇張但音量很低,攬著我的肩膀,與我分享祕密,「前幾天他還好好的,對我也很客氣,但昨天出去採購物品,回來就變了個人似的,我強烈懷疑那些人控制住他,使他成為對方的一份子。」

我忽然想到,博士該不會又發作了吧。

砰!砰砰!

門口傳來聲響,擄哥那把破鑼嗓子,不斷在門外吼叫:「開門,裡面怎麼了,車子就在外頭,你們快出來啊!」

博士怕我不信,將背包儀器的某顆旋扭扭開,狂轉右側一枚十字形把手,像在幫儀器添加動力。

儀器盒內有個轉盤,隨動力不斷旋轉,他將儀器挪靠近門口,轉盤上一根指針,喀喀喀轉過去。

「你看,指針指出了冰蟲方向!」

這什麼鬼啊,看起來像幼兒園的玩具。

外頭敲門聲越來越響,擄哥等不及了,低吼著,頻頻以肩膀撞門。

博士勒緊我的脖子說:「他就要闖進來了,我們快點走啊!」

我感覺擄哥的憤怒,已超過一個護衛該有的份際,也許博士真是對的,無論真假,我有必要優先考量博士的安危。

我看了一眼陽台,箱型車就停在不遠處,我一邊安撫博士,一邊拿手機撥給黑先生,電話接通後,我要他立即把車開到樓外,靠近陽台的地方。

黑先生不斷追問原因,被我大聲吼了回去,要他快點照辦。

崩,公寓門裂開一道口子,擄哥的眼睛出現在門縫裡。

黑先生緩緩把車倒過來,伸出頭看我,我要他再靠近陽台一點。

崩唧,一把鍊條鎖首尾分離,擄哥憤怒得腦門脹紅。

黑先生把車開到定位,愣愣朝我揮手。

我把博士的背包扔下去,砰咚砸在車頂,跟著幫助博士,小心將他吊掛在車上。

公寓門嘩一聲被撞開,擄哥幾乎沒把門拆了,大力踹開石墩,整顆腦袋像要燃燒起來。

他朝客廳衝過來,火勢波及到我之前,我噌的跳到箱型車頂,扶起博士,從車側面滑到地上,拉開車門鑽進去,要老黑快點開車。

車頂多了幾個凹陷,黑先生不解地望著我說:「幹麼啊你們,有樓梯不走用跳的?」

「快點開車!」我和博士一塊咆哮。

他剛把車移出去,後頭磅咚掉下一個大塊頭,重重摔在地上,怒吼著爬起來,拖著一隻腳向我們追來。

黑先生調整後照鏡說:「耶,他也跳下來了。」

「快點開車!」我和博士勒住他的脖子。

等他把車開得足夠遠,再也瞧不見擄哥的時候,我才把事情告訴他──雖然我也不曉得真偽,但先回艾雯那再說吧。

黑先生攤手聳肩,沿著我們的來時路,頂著風折回去。

博士抱著背包喘氣道:「好險,如果他發現我把儀器做出來,肯定不會放過我!」

「但你真的確定他被冰蟲控制,儀器沒有問題?」

「你以為我剛領執照啊,我反覆用剩下的冰蟲驗證過,保證沒錯!」

博士有點氣糊塗了,我也不好再問,黑先生事不關己的吹著口哨,想收聽廣播,卻又都是空頻道。

博士將食指塞進嘴裡,像磨牙那樣啃噬,不斷說:「奇怪,敵人是怎麼找到我的,不可能啊。」

「博士,蟲之心是無孔不入滴,T市很多地方都已經淪陷,說不定那些人裡,有人知道我們。」

「但我離開有一陣啦,他們怎麼曉得我回來。」

我無法回答,情報太混亂了,他跟艾雯返回也不過是幾天前的事,蟲之心卻已經知道。

「海關可能有他們的人喔。」黑先生提醒道:「其實以他們的財力,各種人都能買通。」

博士嘆說:「應該就是這樣,我的一些行李,在海關耽誤了好久,大概引起他們注意。」

我忍不住說:「博士,你……找到你女兒了嗎?」

博士避開我的目光,不敢看我,低頭注視著背包。幾個星期不見,他的頭髮又白了一點,在歐洲的日子想來也不好過。

我將手按在他粗糙的手背上,緊緊一握。

黑先生突然煞車,一輛大貨車由對面車道衝過來,呼嘯過我們眼前,往左駛去,連停一下都沒停下。

我們差點由後座撞進駕駛座,驚魂甫定,黑先生錯愕說:「看,前面又塞住了!」

來的時候還沒有,這時路上又出現迴堵車潮,遠遠塞在環河道路上。

我們懊惱地停車,此時想繼續走,肯定會和他們塞在一塊,三缺一又不能打麻將,只好改走別的路。

黑先生拿主意說:「走市區吧,到了市區再找路子。」

我說:「可是市區一定更塞,行不通的。」

「市區我比你熟,何況這邊已經堵死了,走不通再折回來,最多耗點油錢。」

也是,反正我們已經接到博士,花點時間也沒什麼,頂多改打德州撲克。

這時地面忽然掀高,劇烈的搖擺起來,這次地震比前幾次都大,整個車道上下起伏,路燈不斷向我們鞠躬。

我們在車裡都慌了,這次真的不一樣,肯定有芮氏六到七級,人都像要飛出車外。

好在車道夠空曠,沒有雜物掉落,我們忍到地震停歇後,才趕忙下車,在車子附近繞來繞去,恐慌感久久不散。

黑先生鑽回車裡,將收音機扭開,換了十幾個頻道,連之前的新聞廣播也沒了聲息。我試著撥手機,訊號是滿格的,然而通訊卻大塞車,根本撥不出去。

總算有一個頻道有聲音傳來,卻是錄製節目,主持人用超有磁性的嗓音說說聊聊,介紹古典音樂,完全給不了我們幫助。

黑先生在車門口發呆,坐回座位說:「快上車,我們去市區看看。」

◆ ◆ ◆

T市中央裂了一條極大的裂口,宛如天坑地縫,由科羅拉多大峽谷延伸過來。

巨大的開口深不見底,從市政府廣場,朝市民大道向前蜿蜒,橫衝直撞的,沒有波及任何建築物,彷彿這是都市景觀的一部分。

博士和我站在裂口邊,拿不定主意是否要伸頭去看,黑先生有點畏高,在我們後面蹲了下來,嘟囔說:「老天,世界末日啦。」

我們的車停在街邊,整條馬路靜得像曠野,只有勁風吹過,人都不知走哪去了。

「以這種地震程度,沒有道理會這樣。」博士側著腳一步步推進,想觀察裂口,地塹邊的路基突然坍塌,落石差點把他一塊帶下去。

「小心!」我抓著他退後幾步。

城市裡似乎只剩下我們,剛才來的時候,只有往外湧的車流,沒人往市中心走,大家似乎都想逃命。

我和博士退後到黑先生的位置,他撐著膝蓋站起來,像在開小組會議那樣與我們圍成一圈,低聲進行商議──

「我剛試過電腦,整個網路大當機,手機也沒法撥通,看來只能靠我們自己了。」

「我有點擔心,整個事的發展太古怪,會不會和蟲之心有關。」

「你的意思是?」

「還記得那晚在療養院,蟲之心是怎麼對付我們的,明明就快逃出去了,卻被困得動彈不得。」

「你是說,這一切都是我們的幻覺?是……意念幻境?」

「我記得之前在學校,全校人都陷入瘋狂,說不定是同樣的道理。」

「但這可是整個城市哪,可能嗎?你看那條大斷層!」

「慢點慢點,你們在說什麼幻境,我錯過了什麼嗎?」

「不不,您請先別打斷我們,說不定,小周說的是對的。」

「你才別先打斷我!沒大沒小,快把事情跟我解釋一遍!」

「好了好了,你們兩個先別吵,有話慢慢說,此刻我們必須通力合作。」

「我也是這個意思嘛,陰謀家守則第六條:即便與自身立場相左,但只要有益處,也必須一肩扛下。」

「什麼手則腳則我聽不懂,你說點人話好不?」

正當會議有序地亂成一團,遠方巷子裡鑽出來一個人,對我們呼喚:「那邊有人嗎?」

這還是我們進城後看到的第一個人,是名年輕男子,個子挺高,穿著一身黑西裝,瞧打扮像個愛為難人的保險業務員。

年輕人發現真的有人,扶著右膝走過來,他一隻扁鼻子其貌不揚,梳著一頭亂髮,看上去身強體壯,衣褲沾了一大片灰,似乎受了點傷。

那人一身狼狽,卻高興得快要手舞足蹈,彷彿很久沒見過人了。

「我……我……太好哩,我是首都人壽的業務專員,我……我……」

我真怕他會向我們推銷保險,好在他沒有,他激動地抓著黑先生和博士,像抓著救命的稻草。

「剛才大地震,我被掉下來的滅火器砸中,在防火巷昏沉沉的,醒來時大家都不知跑哪去了,我……我害怕極啦,請你們幫我!」

博士早憋著一肚子疑問,幾天來什麼都不對勁,偏又像個孤單的齒輪離群索居,連T市快陸沉都不知道。

他問那人說:「到底怎麼回事,T市為什麼會變這樣?」

「你們不知道?」年輕人挑高稀疏的眉尾,「是末日預言!這幾天T市到處流傳末日預言,你們不知道?」

他那眼神就像看到三枚怪ET,臨時迫降在市區,而他正在琢磨怎樣賣出第一份星際保單。

「有人言之鑿鑿,說他們看見T市上空有妖物,如火焰般盤旋,有人拍下照片,也有人說那是地震雲,後來看到的人越來越多,地震也多了起來,大家都很恐慌。不知從哪傳來消息,說氣象局測出震央來自T市,呼籲市民嚴加戒備,近期會有更大的地震。」

黑先生從地上拾起石子,朝裂縫扔過去,石頭滾至裂口處,咕嚕跌向地心。

年輕人愣愣看他,以為他瘋了,我曉得他在幹麼,他和我都懷疑裂縫只是意念幻境。

「今天早上又一次地震,許多人坐不住了,紛紛逃離市區,果然是該逃的,你看這不,如今T市都快毀啦!」

黑先生喃喃說:「裂口好像是真的?」

年輕人咧笑起來,眼神卻隱含怒火,如果是在平時,早就圈起手指敲他腦袋一下。

我越想越慌,看來市區真發生不得了的事,別人怎麼看我不清楚,但我開始擔心起家人來了,我說:「快,載我去醫院一趟,我妹還在醫院。」

「去醫院?」年輕人怪叫,「別傻啦,現在去醫院太危險啦,到處都是裂縫!更何況,醫院的人早都撤了,何必去冒險。」

他說的有道理,但我無法光聽他一句話,就此放心,我說:「老黑,我們先去醫院。」

黑先生點頭掏出車鑰匙,年輕人一把握住他的手說:「你想清楚,沒必要冒這個險,我們快點出城去吧,誰知道幾時又要地震!」

黑先生不悅地瞪他,抽回手說:「要走你先走吧,我們還有事。」

年輕人卑屈的表情忽然變了,變得惱怒猙獰起來,扁鼻子歪向一邊,橫著眉毛望著我們:「他媽的你們瘋啦,好好講聽不懂是嗎?死胖子,那車是你的吧,鑰匙給我!」

他出手搶奪鑰匙,一點都不把我們放在眼內,仗著身材碩壯,居高臨下拉著黑先生說:「鑰匙給我!」

黑先生沒發火,博士卻已經暴跳如雷,怒道:「臭小子,你耍流氓啊!」

他跳到青年背部勒住對方脖子,後者反手抓不到他,手肘使勁一頂,將他往後頂倒在地下。

我跳過去踹那人一腳,他怒得上前想揍我,黑先生腳一跨,扣住他的手腕將他摔倒在地上。

年輕人天旋地轉,沒想到會被一個死胖子放倒,我雖然瞭解他的心情,卻毫不同情他。

他敲敲腦袋爬起來,往口袋掏摸,摸出一把瑞士小刀,扳直刀刃對我們叫:「你們找死是吧,來啊,我成全你們!」

原來好好一個青年,說話也還算客氣,幾分鐘不到,已從一名鄰家大男孩變成惡棍,從他看我們的眼神,我毫不懷疑他真會對我們下狠手,就因為幾場末日般的地震?

一桿勁箭插在他腳邊,箭尾還不斷顫動,博士不知幾時抱來那柄十字弓,朝他射出一箭後,又架起一桿箭說:「滾!」

年輕人愣住,又是遲疑又是不屑,離博士五六步,獰笑說:「老頭,別鬧啦,那玩意是老人院發的嗎?快放下來,我可不想傷害你喔。」

博士臉上全是汗粒,捲髮披在額頭上,一字一字說:「我叫你滾。」

年輕人仰臉向前走一步,又走一步,笑道:「你射啊,老頭,射啊!」

博士噌的射出一箭,貫穿他的皮鞋,旋即換上另一桿新箭。

年輕人發出痛苦慘嚎,瑞士刀都掉了,抱著鞋坐倒在地上,想拔箭又不敢,嘴裡不斷咿唔有聲。

其實博士已經很克制了,只射向最不會鬧出人命的部位,他若發起飆來,還不曉得會怎樣。

「你滾不滾?」他兇狠道。

年輕人一邊喊痛,一邊點頭,往巷子的方向爬過去,邊爬邊回頭看博士。

小巷內忽然奔出來幾人,臂彎和腋下都夾著大件什物,彷彿剛闖過空門,搜刮到不少賊贓。

年輕人叫說:「他們有車,快來,他們有車!」

那些人快步走向他,我們吃了一驚,在他們比手劃腳溝通之際,跳進黑先生車裡,駕著車駛離這個街區。

| FindBook |

有 7 項符合

超魔女調查報告(下)的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 100 |

二手中文書 |

$ 110 |

科幻/奇幻小說 |

$ 111 |

奇幻 / 科幻小說 |

$ 174 |

小說 |

$ 187 |

小說/文學 |

$ 194 |

中文書 |

$ 220 |

奇幻小說 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

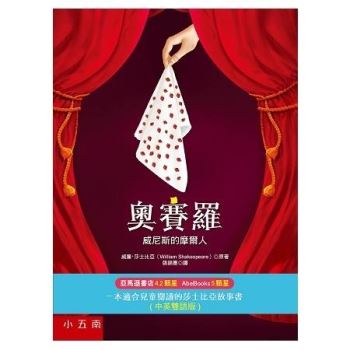

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:超魔女調查報告(下)

★ 附錄四格漫畫與隨書附贈角色書籤卡。

★ 最感人的結局,最撼動心的故事,高普第一套輕小說精彩完結!

七姊妹從何而來?黑先生世代的傳承又是因為什麼?

當付出無法收到回報時,那份執著又該何去何從?

周昂星一行人入住了艾雯山上的別墅,準備開始對蟲之心進行最後的作戰。

但是無止盡的幻象與大洪水襲來,艾雯被綁走、老莫與黑先生失蹤,周昂星幾乎面臨絕望。

而敵方陣營的奶妹出現了,在長老預言裡曾說過,有個女孩會是他唯一希望。

「我知道妳是好女孩,我知道,只有最純淨的心靈,才能看見彩虹的第七種顏色。」

她渾身劇震,不可思議地望著我。

我緩緩對她說:「我真的知道。」

半晌後她終於放下手,抬頭正視我說:「阿星,問你一件事,請你誠實回答我。」

我點頭後,她問:「那個女孩對你真有那麼重要?」

我誠實告訴她:「是,她對我很重要,她曾經捨命救過我。」

作者簡介:

高普

台灣桃園人,自由自在的書寫者。

思路不拘一格,愛好各種創作類型,尤以小說及動漫畫腳本為主,零件持續運轉中。

近期作品有《妖生》《軸心失控》《鐘鼎江湖》等書。

相關著作

《超魔女調查報告(上)》

《超魔女調查報告(中)》

章節試閱

老莫說的是凡赫辛,也不知他們怎麼辦到的,居然在歐洲找到博士行蹤,連哄帶騙,把他和艾雯的行李一塊打包回來。

博士發現南極祕密,而這個祕密,又是艾雯急切想知道的,當時我送給博士幾條冰蟲,對於冰蟲的習性,也只能透過博士確認。

艾雯這趟去歐洲,身負找尋博士的重任。

博士不愧是博士,十足怪咖一枚,回T市後,完全不願住在艾雯幫他準備的豪華宅邸,又跑回市郊的破公寓,繼續他的研究。

為了保護他,艾雯派了人緊跟他,真是辛苦了。

我坐上黑先生的箱型車,直奔博士的駐地,這輛車在上次任務之後,又被他重新烤漆,換成一種髒兮...

博士發現南極祕密,而這個祕密,又是艾雯急切想知道的,當時我送給博士幾條冰蟲,對於冰蟲的習性,也只能透過博士確認。

艾雯這趟去歐洲,身負找尋博士的重任。

博士不愧是博士,十足怪咖一枚,回T市後,完全不願住在艾雯幫他準備的豪華宅邸,又跑回市郊的破公寓,繼續他的研究。

為了保護他,艾雯派了人緊跟他,真是辛苦了。

我坐上黑先生的箱型車,直奔博士的駐地,這輛車在上次任務之後,又被他重新烤漆,換成一種髒兮...

»看全部

目錄

一、地震

二、末日危城

三、怪設施

四、意念幻境

五、雨打凡爾賽

六、追兇

七、全面開戰

八、七姊妹

九、無私的太陽

十、臨界狀態

最終章

後記

二、末日危城

三、怪設施

四、意念幻境

五、雨打凡爾賽

六、追兇

七、全面開戰

八、七姊妹

九、無私的太陽

十、臨界狀態

最終章

後記

商品資料

- 作者: 高普

- 出版社: 麥田 出版日期:2014-01-05 ISBN/ISSN:9789863440437

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:256頁

- 類別: 中文書> 類型文學> 奇幻小說

|