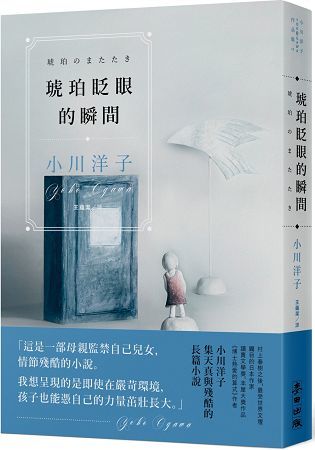

「這是一部母親監禁自己兒女,情節殘酷的小說。

我想呈現的是即使在嚴苛環境,孩子也能憑自己的力量茁壯長大。」

村上春樹之後,最受世界文壇矚目的日本作家

讀賣文學獎、本屋大獎作品《博士熱愛的算式》作者

小川洋子集天真與殘酷的長篇小說

逝去的時光在陳年的圖鑑裡甦醒,綻放光芒。

他們生活在自己的角落裡,以為祕密世界將會永遠持續……

他那眼球半透明的中心,浮現出黃褐色的光,帶著琥珀般的色彩。

為什麼一個曾經有著黑色清澈眼眸的少年,被賜予了「琥珀」的名字?

當風吹來,琥珀拿起圖鑑的角落,對著光線,一口氣迅速翻動書頁;

看不清晰的地方以美妙的速度變成了熟悉的水黽、擬態昆蟲和黏附蟲,

黏附蟲把刺鉤在擬態昆蟲的腳上,自己懸在下方,飛向空中,尋找新的地面。

不一會兒,就搖搖晃晃地落地,吐芽、長出雙葉。琥珀不停地用大拇指彈著書頁的角落。

微風吹來,吹動了莖葉,黏附蟲好像在笑。

「不能走出圍牆外。」

媽媽向他們下達了最重要的禁律。

失去了妹妹的三姊弟和媽媽一起,搬去爸爸留下的老舊別墅。

住到大宅的第一天,媽媽為他們換上華麗的服裝,要求他們忘記以前的名字,從圖鑑中隨機翻頁,從此,十一歲的姊姊有了「蛋白石」的名字,八歲的男孩是「琥珀」,五歲的小弟叫「瑪瑙」。三人開始按照媽媽訂的規矩生活。

遭監禁的年歲裡,不能外出的姊弟三人沒有上學,他們透過各式各樣的圖鑑認識外面的世界。有時,他們也會玩自己發明的遊戲:學過芭蕾舞的姊姊蛋白石,穿上媽媽親手縫製的衣裳,在庭院內舞動;瑪瑙源源不斷地即興創作出符合氣氛、任何人都不曾聽過的特別歌曲。琥珀為媽媽、蛋白石和瑪瑙展示在圖鑑上施加的祕密……

三名孩子、無數的圖鑑,人物、風景一一浮現,以及來自文字裡的迴響。當他們以為指尖的魔法能凝結「瞬間」為永恆,從外面世界而來的男子出現,一切有了變化……

作者簡介:

小川洋子 Yoko Ogawa

一九六二年出生於日本岡山縣,早稻田大學第一文學院文藝系畢業。一九八八年,《毀滅黃粉蝶的時候》獲第七屆海燕新人文學獎;一九九一年,〈妊娠月曆〉獲得第一○四屆芥川獎;二○○四年,以《博士熱愛的算式》獲得讀賣文學獎、書店大賞,以《婆羅門的埋葬》獲得泉鏡花文學獎;二○○六年,以《米娜的行進》獲得谷崎潤一郎獎。主要著作有《寡默的屍駭 淫亂的憑弔》、《偶然的祝福》、《眼瞼》、《沉默博物館》、《不冷的紅茶》、《溫柔的訴求》、《愛麗斯飯店》、《安妮.法蘭克的記憶》、《貴婦人Α的甦醒》、《博士熱愛的算式》、《祕密結晶》、《無名指的標本》、《抱著貓,與大象一起游永》等多部作品。

其筆鋒冷冽,早期作品多描寫人性的陰暗和殘酷,三十歲之後有所轉變,特別是為《安妮.法蘭克的記憶》前往德國奧茲維斯集中營採訪時,感受到「人類是如此殘酷,卻也如此偉大」,寫作風格因而轉變,「不再尖銳地刻畫、暴露人類深藏的惡意」,而能夠以「人類是善惡共同體」的態度看待他人,並且開始撰寫與記憶有關的主題。

小川洋子是繼村上春樹之後最受日本國內外文壇矚目的文學作家,其作品在歐洲受到極大的迴響,法、德、西、義均有譯本,且經常舉辦朗讀會朗讀其作品,《無名指的標本》原著更在法國改拍成電影,受喜愛程度可見一斑。

=得獎紀錄=

1989年《毀滅黃粉蝶的時候》海燕新人文學獎

1991年〈妊娠月曆〉芥川龍之介獎

2004年《博士熱愛的算式》讀賣文學獎、本屋大賞第一名

《婆羅門的埋葬》泉鏡花文學獎

2006年《米娜的行進》谷崎潤一郎獎,2007年本屋大賞第七名

2010年《抱著貓,與大象一起游泳》本屋大賞第五名

譯者簡介:

王蘊潔

在翻譯領域打滾十幾年,曾經譯介山崎豐子、小川洋子、白石一文等多位文壇重量級作家的著作,用心對待經手的每一部作品。譯有《博士熱愛的算式》、《永遠在身邊》、《宛如阿修羅》等,翻譯的文學作品數量已超越體重。部落格:綿羊的譯心譯意translation.pixnet.net/blog

章節試閱

媽媽搬離之前住的房子,帶著三個孩子搬到以前爸爸工作使用的老舊別墅時,為他們取了新的名字。

「從今天開始,忘了以前的名字吧。」媽媽緊握每個孩子的手,一臉嚴肅的說道。

「即使只有一次、就算只是不小心,一旦叫了以前的名字⋯⋯」媽媽停頓了很長一段時間。

「名字的每一個音會變成種子,飛散在嘴巴裡。然後臉頰內側就會變成長

滿尖刺的荊棘⋯⋯」

「啊!」中間的男孩忍不住用雙手捂住了嘴。

「每次想要說話,荊棘就會刺在臉頰上。臉頰很柔軟,不是嗎?尖刺的根都會刺進肉裡,很難拔出來。」

「但是,為什麼⋯⋯?」姊姊是最冷靜的人。最小的弟弟年紀還太小,搞不清楚狀況。

「因為被魔犬下了詛咒,真的很遺憾。」媽媽搖著頭,嘆了口氣。

對他們來說,「魔犬」這兩個字有著特殊的聲響,媽媽規定他們不能隨便提這個字眼。媽媽只是口中發出「魔犬」這兩個字的音,就可以改變周遭的空氣。雖然每次有關名字的詛咒內容都有不同的變化(比方說,撐破嘴的石榴,或是刺破下巴、不斷長長的門牙等),但魔犬始終不變,無論任何時候,都在圍牆外側等待他們。

所以,三個孩子需要新的名字。在媽媽的提議下,他們決定從《兒童自然圖鑑》中挑選。那是爸爸之前在聖誕節時寄來的圖鑑,可是沒有人看過,一直塞在書架的角落。

「來吧,閉上眼睛,不能作弊。」姊姊第一個挑選。她當然沒有作弊,緊閉著眼睛,整張臉皺成了一團。她翻開圖鑑中間偏後的某頁,迅速指向一點。於是,姊姊有了「蛋白石」的名字。

「好可愛的名字啊。」媽媽欣喜地說。媽媽身旁的姊姊低頭默默注視著食指尖下的斑斕小石頭,似乎不知道該露出什麼表情,面對突然和自己變得親近的小石頭。最小的弟弟和姊姊一樣,不知道是偶然翻到了「礦物」的頁面?還是只因為姊姊翻過之後,比較容易重覆翻到的關係?總之,他用沾滿口水的手選到了瑪瑙。和蛋白石相比,照片中的瑪瑙是很不起眼的小石頭。中間的男孩看到圖鑑上寫著「由於狀似馬的腦袋,而有這個名字」這一行字,覺得弟弟很可憐。但弟弟毫不在意,爬到媽媽的腿上,唱起了他最拿手的歌。

輪到中間的男孩時,他第一次拿起《兒童自然圖鑑》,對圖鑑比自己想像中更厚實感到不知所措。爸爸送了這麼棒的禮物,自己甚至沒有向爸爸說一句道謝的話。他突然為此感到愧疚,同時,對要在這麼厚實的圖鑑中,只挑選出其中一個名字感到壓力沉重。

〈星星.天氣〉〈海洋動物〉〈昆蟲〉〈植物〉〈熱和能量〉〈氣體.液體.固體〉〈人類的身體〉⋯⋯圖鑑按各種不同的項目分類,分成不同的顏色。看著象徵圖鑑複雜內容的多重色彩,不禁讓人有點眼花繚亂。

自己絕對也要翻到〈礦物〉。他暗自想著。他無法忍受自己一個人和姊姊、弟弟失散,被留在宇宙或是海底。即使變成馬的腦袋也無妨,如果三姊弟無法在一起,就會淪為魔犬的大餐。他低下頭,以免讓媽媽察覺,然後微微睜開眼睛,從睫毛縫隙中鎖定目標,下定決心翻開書頁。

「琥珀。」在他確認之前,媽媽搶先說道。他睜開眼,立刻發現那是〈礦物〉之前的項目〈化石〉,他心想不妙,但已經來不及了。

「好棒的名字。」媽媽滿意地撫摸著琥珀的頭。

那天晚上,姊姊在床上朗讀了有關蛋白石、琥珀和瑪瑙的說明文。

「琥珀是松樹或杉樹之類的樹液,經過數千萬年時間變成的化石,其中也包括了絕種樹木的樹液。琥珀和礦物一樣堅硬,用作裝飾品。以前的人曾以為琥珀是老虎的屍骸固化而成的。」

「樹液是什麼?」琥珀問。

「就是樹幹流的血,只不過不是紅色的。」蛋白石回答。

琥珀聽了說明文後,終於放了心。雖然所屬的分類項目不同,但琥珀和蛋白石、瑪瑙一樣,都屬於寶石,經過不亞於礦物的歲月逐漸形成的。而且,他覺得老虎的屍骸至少比馬的腦袋好多了。雖然弟弟根本不可能理解其中的差異,但姊姊還是很貼心,在朗讀到「由於狀似馬的腦袋,而有這個名字」這一行時,速度特別快。

在新家睡覺的第一天晚上開始,他們三姊弟就分別變成了蛋白石、琥珀和瑪瑙,變成了在漫長歲月中,封閉在地底下的小碎片,別人甚至不知道那是人的名字。這是他們自己挑選的名字。當時,蛋白石十一歲,琥珀八歲,瑪瑙即將五歲。

三姊弟闔上了《兒童自然圖鑑》,擠在同一張床上睡覺。蛋白石睡在中間,他們的腳交纏在一起,彼此的頭伸進肩膀凹陷處,然後閉上眼睛。為了不再失去任何人,他們每天晚上都這樣睡覺。

*

晚年,每當問及名字的由來,琥珀就發現三姊弟當年都很湊巧地為自己挑選了恰當的名字。每次看到戴著蛋白石項鍊的人,他就理所當然地想起蛋白石。低調而惹人憐愛、溫潤又暖和的光芒令人眼睛一亮,同時感到心臟揪緊。這種時候,浮現在他腦海中的,總是蛋白石跳舞的身影。那是初春季節,媽媽上晚班的夜晚。蛋白石獨自在庭院跳舞,她的腳硬是塞進變小的芭蕾舞鞋,長髮綁成馬尾,穿上媽媽親手縫製的衣裳,時而旋轉、時而跳躍地在庭院內舞動。她熟知庭院的每一個角落,無論是乾涸水池的凹陷處,還是樹根隆起處,或是鼬鼠的巢穴,她都完全不會絆到,自在地穿越任何縫隙。她會先跳以前學過的古典芭蕾,然後自在地變化,創造出獨特動作。即使用黑色髮夾固定在頭上的皇冠歪了,白絲襪濺滿泥水,她也毫不在意。每當她在地面踮起腳尖,跨越半空,然後輕輕落地時,背上的翅膀就會顫抖。她的尾巴碰到樹枝時,會發出沙沙聲響,許多蟲子從樹叢飛出來,向她獻上祝福。

月光照在她滲著汗水的脖頸和髮束上。模糊的光芒一投射在她身上,就彷彿被她的呼吸溫暖,得到新的光明,並照亮四周的黑暗。均勻排列的二氧化矽發出五彩絢麗的光芒,它本身卻沒有顏色,蛋白石只是發揮了襯托作用。為了維持均勻,她追求平靜,害怕變動,在無盡的水平地層下,靜靜地、緩慢地形成。

琥珀和瑪瑙牽著手,從兒童房的窗戶看著蛋白石。蛋白石跳舞的時候,庭院變成了比平時更寬廣的世界。雖然對他們來說庭院一直都很大,但蛋白石的舞蹈讓它更深更廣。她伸得筆直的雙腿踢散落葉,手指抓住空中的某些東西;每當她彎曲脊椎,勾勒出優美的軌跡,隱藏在黑暗中的黑洞就一一浮現;當她偶爾跳到紅磚牆邊的高大櫸樹旁,琥珀和瑪瑙就忍不住擔心她會不會跨越界線。他們的擔心是多餘的,她隨即又跳了回來。她用指尖輕撫世界的最邊緣,絕對不會失誤墜落到世界另一側。蛋白石為了維持二氧化矽的均勻排列,最嚴格遵守媽媽的禁律,當然不可能犯下這樣的失誤。

瑪瑙唱著自己創作的歌曲。雖然蛋白石聽不到他唱歌的聲音,但兩個人的歌聲和舞蹈完全合拍。當歌曲的節奏加快,舞蹈也加快了旋轉的速度;當歌曲的旋律進入高潮,蛋白石就縱身一跳,越過水池;當歌曲的節奏放慢,蛋白石便微微垂著頭。瑪瑙可以源源不斷地即興創作出符合當時氣氛、沒有人聽過的特別歌曲。雖然他懂的詞彙很少,也幾乎不知道任何可以作為範本的歌曲,卻能接二連三地唱出不同的旋律。他唱歌的時間甚至超過了說話,當然,他都是小聲哼唱,連續的聲響宛如在微弱的氣息中化為水滴,閃著光芒。這些光芒不

會干擾任何人的耳朵,還來不及留下音符,在不經意地回神間,就早已遠離。三姊弟中,能夠讓心飛得最遠的,當然非瑪瑙莫屬。蛋白石和琥珀都努力深信,紅磚圍牆外已經沒有自己的容身之處,但瑪瑙就像駕著馬兒般,輕輕鬆鬆飛越界限,將照理說不可能看到的風景化為歌聲,在寬廣的世界盡情馳騁。不久之後,琥珀漸漸發現,馬的腦袋並不是什麼噁心的東西,而是在不規則曲線層的縫隙中,隱藏著深不可測的聰慧。雖然瑪瑙在三姊弟中最年幼,是最脆弱的存在,卻比蛋白石和琥珀更堅硬,一旦碎裂,就會變得相當銳利。深深隱藏的尖銳,可以輕而易舉地割開樹木和紅磚圍起的界限。

蛋白石跪在庭院中央那棵枝葉茂盛的銀葉合歡樹樹根旁,擺出姿勢,結束了舞蹈。瑪瑙也不知不覺閉上了嘴。琥珀和瑪瑙手伸出窗外,無聲地鼓掌。蛋白石拉起裙襬,好像真正的芭蕾舞者般彬彬有禮地鞠了一躬。明明沒有風,但不知道是否她的舞蹈拂動了黑暗,她的頭髮上有好幾朵盛開的銀葉合歡樹的花。蛋白石配合經久不息的掌聲,一次又一次地鞠躬,銀葉合歡樹的花從她身上飄落。舞鞋的緞帶鬆了,縫線處綻了線,血從磨破的趾尖滲出。

琥珀始終無法擺脫擔心會不小心脫口說出以前名字的不安。他覺得越是小心謹慎,舌頭越是會違背自己的意志行動,所以一天之內,他都要用門牙按住舌頭好幾次。他最擔心夢話。陷入沉睡的瞬間,他經常會聽到幻音,卻通常都是瑪瑙的頭髮在耳邊摩擦的聲音。他知道蛋白石雖然閉著眼睛,但也還沒睡著。

他多次做過相同的夢。荊棘刺得他滿嘴是血,他一個勁想要摘下成熟破裂的嘴唇石榴果實。但在內心的某個角落,他也想要感受一下荊棘種子生根的感覺,想要嘗嘗嘴唇石榴的味道,哪怕只要一顆也好。

有一天,他偷了蛋白石心愛的毛線編織娃娃,一個人躲在爸爸的書房做實驗。沿牆的書架上放滿了書籍,帶著怪味的灰塵飛揚。遮雨窗長期關著,抱枕、電燈的燈罩,以及壁紙的接縫處都長了黴菌。

那是死去的祖母用為孫子編織襁褓剩下的毛線編成的,即使再怎麼說客套話,也很難說那娃娃可愛。寒酸的娃娃抱在蛋白石的手上,好像只為了發揮襯托的功能。娃娃土黃色的身體看起來很不健康,手和腳都拉得很長,無力地垂在兩側左搖右晃,鈕釦的洞也都破損不堪。琥珀挑選它作為活祭品最大的理由,就因為它是唯一有嘴唇的娃娃。祖母在當作是嘴巴的凹洞周圍,縫上了用紅色毛線編成鎖鏈狀的嘴唇,那唇色仍然維持著令人聯想到石榴的鮮豔色彩。

琥珀拍了拍抱枕上的黴菌,讓娃娃躺在上面,時而拉著它的嘴唇,時而鬆手,讓它發出琥珀以前名字的音節。娃娃囁嚅著無聲的名字,睜大了只剩下一隻的眼睛,完全沒發現事態多麼嚴重。

他等待著,屏息斂氣,持續凝視著,甚至不敢眨眼。但是,魔犬設下的陷阱並沒有發生任何戲劇性的變化,娃娃嘴巴裡沒有任何發芽的跡象,嘴唇也沒有破裂。魔犬對娃娃沒有效果嗎?他這麼想著,抱起抱枕上的娃娃。娃娃的後背滿是灰黑色的黴菌,看起來好像生病了。這是唯一的變化。無奈之下,琥珀把她丟回蛋白石的玩具箱,假裝什麼都不知道。

然而,他仔細觀察了一陣子,蛋白石似乎沒有發現娃娃沾到了黴菌。她和以前一樣,在睡前和娃娃說話;練習跳舞時,也會讓娃娃坐在椅子上觀看。但琥珀始終無法不去關注娃娃鎖鏈狀的嘴唇。

看著一如往常的娃娃,他漸漸產生了新的恐懼。向來最忠實遵守媽媽叮嚀的蛋白石,一如往常地疼愛打破禁忌的娃娃,沒有絲毫起疑。如果她知道自己抱在手上的是魔犬的活祭品,不知道會多麼害怕?魔犬會在懲罰娃娃的同時,連帶懲罰蛋白石嗎?牠會不會無法滿足鎖鏈狀的嘴唇,想要真正的嘴唇?

他終於發現自己闖下了無可挽回的大禍,無法繼續看著蛋白石疼愛她的娃

娃。如果不設法挽救,可能會發生比自己想像中更可怕的事態。於是,他趁蛋白石不注意時再度偷走娃娃,衝進櫸木林,想丟到圍牆外。雖然一個人前往圍牆邊讓他害怕不已,但現在無暇說洩氣話。

對八歲的他來說,圍牆實在太高了。爬滿青苔、變了色的紅磚粗糙而冰冷,高大的櫸樹樹枝和幾乎遮蔽天空的茂密樹葉也很礙事。他失敗了好幾次。他抓著娃娃的腳,用力向上丟,但娃娃不是撞到伸展的樹枝,就是在越過圍牆之前,勾勒出無力的弧度,然後掉在腳下。黴菌沾到了泥土,娃娃越來越髒,也越來越軟趴趴。不但鎖鏈的編織鬆弛,嘴唇的形狀也變得扭曲。他很怕被媽媽或是蛋白石發現,心裡越著急,就忍不住越用力。而娃娃好像在掙扎般,晃動著手腳。

最後,他助跑了一小段路,整個人幾乎要衝出圍牆,然後奮力一丟,娃娃掛在了櫸樹的樹枝上。他搖動樹幹,娃娃一動也不動,張著雙腿,兩手無力下垂地注視著天空。樹枝刺在它的背上,真正變成了用竹籤串起的活祭品。他無能為力,只能轉身離開。

發現娃娃不見之後,驚慌失措的不是蛋白石,而是媽媽。

「又發生了,又被帶走了。」

媽媽在家裡四處尋找娃娃時,嘴裡一直念著這句話。她找遍了家中所有地方,筋疲力竭癱坐在地上時,這句話幾乎變成了呻吟。琥珀根本沒有勇氣說出真相。

「又少了一個人。」

「只是娃娃而已。」蛋白石說。

「只是用毛線織的舊娃娃而已。」

「找不回來了。」

「沒關係,我已經十一歲了。不需要的玩具是在不知不覺中去了某個地方。每次都是這樣。」

「一定有某個地方藏著祕密通道,趕快關好窗戶。」

「別擔心,琥珀剛才全都鎖好了,妳看,連窗簾也都拉了起來。」蛋白石的聲音鎮定自若。琥珀發現可以從窗簾的縫隙看到庭院的一角,不由得提心吊膽。櫸樹林籠

罩在暮色下,甚至看不清楚丟了娃娃的那個位置到底在哪裡。

「娃娃一定是去當了替身。」

蛋白石低壓了聲音說。

「因為我們很要好,娃娃去了魔犬那裡⋯⋯」媽媽想要說什麼,但只發出嘶啞的嘆息。

「祕密通道很窄,只有娃娃能夠通過。我們三個人都不要緊,我們比娃娃大多了。」

蛋白石對娃娃失蹤這件事的正確理解,簡直就像是看到了琥珀的所有行為。她對自己的東西消失不見沒有半句怨言,也沒有心灰意冷,而是洞悉了娃娃遭遇的偶發狀況,甚至解讀出其中代表的意義。

正如蛋白石所說,娃娃就像是封鎖魔犬祕密通道的護符般懸在半空,持續凝視延伸到圍牆外的天空。無論強風吹拂,或是遭到白頭翁的戳弄,娃娃始終沒有掉下來。櫸樹落葉的季節,娃娃被樹枝遮蔽;當新綠吐芽,又很快躲進了嫩芽中。經過了雨淋雪蓋,陽光曝晒,毛線從娃娃手腳的前端開始腐爛綻開,毛線屑和落葉一起被風吹走。

琥珀不時站在樹下,觀察娃娃外形的變化,確認祕密通道是否好好封住。漸漸的,娃娃失去了以前還是娃娃時的樣子,變成一團奇妙的東西,直到無法區別它是樹瘤或鳥巢殘骸,仍然掛在那裡。在他們走出圍牆外那一天到來之

前,娃娃始終忠於自己被賦予的使命。娃娃事件後不久,琥珀就忘了之前的名字,不再需要用門牙按住舌頭,也不需要擔心說夢話了。他至今仍然想不起之前的名字。

*

一切都源自妹妹的死亡。剛滿三歲的妹妹有一天在公園被野狗舔了臉,隔天就開始發高燒,病情持續惡化,沒多久就死了。醫生說,妹妹得了肺炎,但媽媽並不接受這個理由。

「是野狗造成的,野狗的舌頭害死了她。」無論醫生怎麼否認,媽媽都無法接受,一再重複這句話。

「請看看她臉頰上的紅斑,剛好是野狗舔到的位置。」媽媽指著妹妹因為發燒而變紅的臉頰說道,好像比起妹妹的病,野狗的問

題更重要。

「紅斑不正是狗的形狀嗎?可惡的野狗形狀,你看,臉上有一大片⋯⋯」醫生露出不耐煩的眼神,似乎不想再和媽媽說下去了。

「被野狗舔死的可憐孩子。」從此之後,媽媽就這麼稱呼妹妹。

那天,媽媽帶著四個兄弟姊妹,一家人都在公園。姊姊和妹妹用白花三葉

草做成項鍊,兄弟兩人正在練習翻跟斗。野狗不知道躲在哪裡。牠是隨處可見、細尾垂耳的雜種野狗,身上有深褐色的斑點,骨瘦如柴,可以清楚看到肋骨。牠趁人不備之時慢慢現身,經過兩兄弟身旁,在妹妹面前停下來,舔了她的臉。四個孩子中,牠毫不猶豫地挑選了妹妹。牠沒撲向妹妹,也沒試圖咬她,只是淡然地舔了一下,好像事先就定好了步驟,甚至看起來彬彬有禮。牠的舌頭又厚又長,和乾瘦的身體很不相襯。不知道為什麼,琥珀對那光亮的淡桃色印象深刻。妹妹握著白花三葉草的項鍊注視著野狗,完全搞不清楚發生了什麼狀況。

下一剎那,媽媽發出尖叫聲,跑到妹妹身旁,一腳踢向野狗的肚子。野狗發出「汪嗚」的悲鳴飛向空中。所有孩子都同時抬著頭,驚訝地發現狗竟然可以跳得那麼高。最後,狗和媽媽踢飛的皮鞋一起掉落地面。公園內的人聽到吵鬧聲,紛紛聚集過來,但只看到四個滿臉錯愕的孩子、蹦跳著去撿鞋子的母親,以及無力躺在地上的野狗。

野狗顯然和肺炎沒有關係,即使如此,這件小事的翌日,他們的處境就導往不可逆的方向。黎明時分,妹妹斷了氣,彷彿被野狗舌頭上的黑暗拖走了。

她整天模仿蛋白石、早熟多話、是兄弟姊妹中的老么,還來不及在〈礦物〉或

是〈化石〉的項目中指一個符合自己的名字,就獨自殞滅了。

「道別的時間到了。」在葬儀社的催促下,三姊弟輪流向妹妹道別。琥珀探頭向棺材內張望,臉湊近被乾冰和花包圍的妹妹。花遮住了妹妹臉頰上的紅斑,他無法確認是否真的是狗的形狀。這時,淡淡的味道飄過鼻尖。是野狗舌頭的味道嗎?琥珀想著。瑪瑙興奮地在棺材周圍奔跑,蛋白石抱起他。瑪瑙吵鬧著哭了起來。琥珀想不起那時候媽媽在幹什麼,既覺得媽媽應該就在旁邊,又覺得她可能獨自佇立在別人察覺不到的地方。他只記得自己擔心弟弟走路不穩,眉間的要害會不小心撞到棺材角落,以及野狗舌頭的味道。

從殯儀館回家的路上,他們在公園後門發現死去的野狗。牠四肢伸得筆直,躺在幫浦室旁潮溼的陰暗處。舌頭從微張的嘴巴中吐出,已經變色、乾裂了,但琥珀仍然馬上認出就是那條狗。牠肚子上的瘀青是媽媽的鞋印形狀,比媽媽主張妹妹臉頰上留下的斑紋更加清晰,好像可怕的烙印般留在野狗的肋骨上。幸好只有蛋白石和他發現,而且他們都不願再看到媽媽對那條野狗做什麼,於是都不發一語,快步走過。

不久之後,他們一家四口就出門旅行了。那是為了在沒有妹妹的世界繼續

活下去、沒有回程的旅行。

媽媽搬離之前住的房子,帶著三個孩子搬到以前爸爸工作使用的老舊別墅時,為他們取了新的名字。

「從今天開始,忘了以前的名字吧。」媽媽緊握每個孩子的手,一臉嚴肅的說道。

「即使只有一次、就算只是不小心,一旦叫了以前的名字⋯⋯」媽媽停頓了很長一段時間。

「名字的每一個音會變成種子,飛散在嘴巴裡。然後臉頰內側就會變成長

滿尖刺的荊棘⋯⋯」

「啊!」中間的男孩忍不住用雙手捂住了嘴。

「每次想要說話,荊棘就會刺在臉頰上。臉頰很柔軟,不是嗎?尖刺的根都會刺進肉裡,很難拔出來。」

「但是,為什麼⋯⋯?」姊姊是最冷靜的人...

2017/12/27

2017/12/27