亨利在世界各地旅行的次數已經多到數不清。起初是以海軍陸戰隊員的身分,後來則是為了替現在的雇主工作。和許多經常旅行的人不同,他從不認為世上會有兩個地方是相像的。依他所見,說這種話的人根本沒有用心觀察,因為他去過的每個地方,都有一些別處找不到的特色,只有一點除外:廢棄的建築物。

假如有人蒙住他的眼睛,將他帶到世界上任何一棟廢棄建築物裡,再用槍指著他的頭,不許他窺探窗外的景致,直接說出自己身在何處,他肯定答不出來。世界各地的廢棄建築物裡,地板上似乎都有相同的小碎石,樓梯或欄杆上都有相同的破木片,還有相同的碎玻璃散落一地,以及相同的垃圾證明許多未成年的孩子曾來飲酒作樂、許多無家可歸的人曾在此躲避風雨。他現在身處的廢棄建築物也不例外。

突然間,他發現自己就像是精神耗弱之人,眼睛死盯著一個標示其內容物為魚油的條板箱,手裡拿著雷明頓步槍的組件,彷彿不知道自己該何去何從。或許他應該帶幾瓶魚油回家,讓omega-3提升他的腦力,而非僅僅利用它們來掩蔽武器。當他把雷明頓步槍的組件塞進包裝盒裡時,又忍不住懊悔地想:也許服用魚油也無法幫助他瞄準目標。

「要運到同一個地方嗎?」孟羅在他身後開心地問。

「是的。」亨利回答時竟然露出笑顏。是孟羅影響了他,這傢伙就像一隻小獵犬──每次見到他時總是興高采烈,而且精神奕奕。當然,因為孟羅年紀還輕。不過其實他也不算太年輕。美國國防情報局的探員,在他這個年齡時大都已經失去閃閃發亮的笑容,但是孟羅沒有,目前還沒有。亨利希望孟羅在這方面會比其他二十來歲的人更加堅強,但就算他真的比較堅強,美國國防情報局也會更努力地磨損他的意志,反正沒有人能幸免。

「我不得不說,這是你表現得最棒的一次。」孟羅走近亨利,站在打開的箱子旁,年輕的面容上帶著難以形容的愉悅。沒錯,他就是一隻人形小獵犬。「風速的影響、角度的計算、車窗的重新瞄準。我真的是──」

亨利並不想戳破孟羅的幸福泡泡,可是他不得不這麼做。「我打中他哪裡?」

「頸部。在移動中的火車上。」孟羅拿出他的iPhone給亨利看。

亨利十分驚訝,往後退了一步。「你拍了照片?」

「又不是只有我拍,車上的每個人都拍了。」孟羅要他放心。

亨利的腦子裡跳出一個畫面:大家圍在死者身邊,爭相找角度拍攝死者的照片,就連火車上的服務人員也在其中,可是沒有人去呼救,甚至沒有人覺得驚駭。現代人到底有什麼毛病?簡直是一群妖魔鬼怪。

「刪掉照片。」他命令孟羅。「真是夠了。」

「亨利,在你之前,四個槍手都沒辦法幹掉這個傢伙,然後你第一次出手就做掉他了。」孟羅把手放在自己的胸口上,假裝強忍著眼淚。「我實在有點感動。」

「刪掉照片。」亨利以咆哮的口氣重申。

「好吧,好吧,我會刪掉。」孟羅讓亨利看他的iPhone螢幕。螢幕上現在變成一張貓咪的照片,貓的頭上有個獨白話框,以不合文法的句子,要求一份拼字錯誤的起司漢堡。「你看,全部刪掉了。開心了吧?」

「開心」並不是亨利此刻會選用的詞彙──甚至差遠了──但確認孟羅不會帶著存有死人照片的手機趴趴走,能免得他不開心。他馬上就要讓這個年輕小伙子徹底失望了,這種感覺很差,他也不希望這麼做,可是沒辦法。當你知道真相的時候,你就是知道了,否認也沒用。

亨利向孟羅伸出手。孟羅很驚訝,猶豫了一下,才握住亨利的手。

「我只想說,很高興和你共事,並祝你好運。」他轉過身,拿起放在箱子旁邊的背包,將背包的拉鍊拉上。小獵犬孟羅一開始還歡天喜地,嚷著哦──老天──哦──老天──我太高興了,接著才顯出一絲迷惘的表情。

「等一等。」孟羅說:「祝我好運?你是在向我道別嗎?」

亨利背起背包。「對,我要退出這一行了。」

孟羅一時之間說不出話。「可是,為什麼?」

杜穆夫倒在座位上,頸部有個槍孔的畫面閃過亨利腦海。「因為我是瞄準他的頭。」

亨利離開時,幾乎能感覺到孟羅目瞪口呆地望著他背影的視線。他真心討厭如此對待這隻小獵犬,可是他別無選擇。當他扣下扳機時,就已經知道哪裡怪怪的。孟羅給他看的那張噁心照片,證明了他並不是神經質或胡思亂想。打從他踏入這一行開始,他就已經決定失手那天將是他引退的日子,他不能也不會打破這項承諾。替政府工作,沒有第二次失手的機會。

不過,該死的是,他會非常思念那隻小獵犬。

*

如果世界上不會有兩個地方是相像的(除了廢棄的建築物之外),那麼依照這個邏輯,也沒有一個地方會像家一樣。就算亨利的所有理論都是錯的,他仍確定世界上沒有一個地方像喬治亞州臨海的巴特米爾克峽灣。

亨利悠閒地沿著長長的碼頭走到船屋,他像往常一樣小心,走在已經腐朽的木棧道中央。現在他已經離開美國國防情報局,打算花多一點時間好好享受住在海邊的生活樂趣。然而,此時他還必須完成最後一件事,做完之後,列日行動才算真的結束。

他走進船屋裡,從一邊的口袋拿出瓦萊利.杜穆夫的照片,另一邊的口袋拿出打火機。他用大拇指擦過打火機的擦火輪,將火焰點燃,然後把打火機貼近照片,看著火焰吞噬那個俄國人的臉,最後再將燃燒中的照片扔進櫃子上方的玻璃魚缸中。這個玻璃魚缸裡裝著他每次暗殺對象的照片灰燼。

就這樣了。從此刻起,他正式退休。

亨利轉身準備返回屋裡,卻又停下腳步,看著玻璃魚缸裡半滿的灰燼。這真的就是他工作一輩子的成果嗎?

在別的地方,一位白領上班族從公司退休時,可能會從雇主那裡得到一支金錶──或者只是顏色是金色的錶,以紀念他乖乖坐在辦公桌前的數十年歲月。那個人會把手錶帶回家,最後坐在電視機前因心臟病發作而離開人世,就好像他從來不曾存在過。但是他至少留下了一支手錶,一個具有功能的東西。相形之下,玻璃魚缸裡的灰燼甚至無法拿去製作五彩碎紙。

亨利搖搖頭,好像想甩開這些想法。他在想什麼?去他媽的──他也有手錶,而且這支錶用了那麼久都沒壞。再說,他的手錶意義非凡,不光只是他有生之年的報時工具。

他走到碼頭上,返回屋裡。真該死,自從那一槍失手之後,一切都變得黯淡無光了。

客廳裡明亮的陽光讓亨利精神一振,也驅走了列日行動留下的陰霾。這個客廳通風寬敞,窗戶的面積比牆壁還大。亨利喜歡從室內可以痛快瞭望室外的感覺,而且他喜歡讓陽光盡情曬進屋裡,尤其在工作之後。他曾有許多次任務與列日行動不同,必須在黑夜的掩護下完成,因此他很清楚,沒有陽光的地方可能暗藏危機。

客廳是這整間房子的核心,他工作之餘的大部分時間都待在客廳裡休息,因此客廳裡有一些不尋常的特點:他在客廳與廚房共用的牆壁旁邊裝設了一架櫃子,用來擺放他幾乎所有的工具,這些工具的排列方式,除了表現他的美學觀念之外,也滿足他在使用時的順序與效率:螺絲刀、扳手、木鑿、鉸刀、鉗子、插座、螺栓、釘子和其他各種用具,不僅依照尺寸大小陳列,也配合他使用頻率的多寡。他在排列這些工具時十分樂在其中,並且堅守20/80法則(百分之二十的工具,使用率高達百分之八十;百分之八十的工具,只有百分之二十的使用率)。如今他不當殺手了,也許可以考慮一條新的職涯:替五金行設計工具陳列。他很喜歡五金行,一直都喜歡,而且從小就喜歡。五金行的商品遵循著100法則──店裡的商品百分之百都是有用的工具。

櫃子旁邊是工作檯,工作檯上有一架放大鏡燈。他裝設這個工作檯,是為了一邊看電視一邊工作,以免錯過任何一場費城人隊出賽的大聯盟賽事。他打造鳥屋的時候,就是一邊觀賞費城人隊比賽,一邊完成的。現在他轉頭看看那個掛在窗外的鳥屋,心情變得更加輕鬆了。

打造那座鳥屋完全是臨時起意,或者更像是他和自己開的小玩笑,至少在他剛剛開始動工時是如此。建造鳥屋比較像是九歲大的孩子為了獲得童子軍徽章而做的事,不是一個受過訓練的殺手在殺人任務之餘的放鬆方式。然而令他驚訝的是,亨利發現打造鳥屋──鋸開木頭、將木塊膠合在一起、用砂紙磨光、塗上防水漆與亮光漆──出人意料地讓他感到歡娛。當他完成時,覺得彷彿發現了全新的自己。誰想得到一個殺手在五十多歲時還能擁有這種體驗?(他只有五十出頭,幾乎剛滿五十。該死,為什麼他會變得這麼老?)

把鳥屋掛起來後,亨利的成就感更深刻了:他用自己的雙手蓋了一間房子。好啦,好啦,一間小小的房子,不是船屋,甚至不是院子裡的庫房──船屋和庫房都是他花錢請工人來蓋的。儘管如此,他終究替有生命的小鳥創造出一間庇護所,那些小鳥將會定居下來,把這間鳥屋當成自己的家,至少在牠們定期移棲之前。哪些殺手會在下班後做出這麼有建設性的東西?大概一個也沒有。

他看見鳥屋在微風中動了一下,接著就皺起眉頭,好像有什麼事情不太對勁。或許他只是對於列日行動還殘留一些不好的感覺。失手之後,他覺得整個世界的真理都偏離了十度。

不,不是這樣的。確實有事情不對勁。

過了一會兒,他才發現問題所在──兩根小木刺從鳥屋左上角屋頂與牆壁接合處突了出來。亨利知道大多數人不會發現這一點,就算他們看見了也不會覺得有什麼關係。而且就算他們真的介意,程度也不會像他這般嚴重。

然而那些人不是尋找巢穴的小鳥。以小鳥的角度來看,那兩根小木刺肯定像是尖銳的樁柱。這間鳥屋的潛在房客,如果在降落時突然受強風影響沒有站穩,可能會被那兩根小木刺刺傷。或許這就是為什麼他掛上這間鳥屋之後始終沒有鳥兒住進來,魔鬼總是藏在細節裡,即使對鳥類而言也是一樣。

亨利走到工具櫃前,打開他收納小片方形砂紙的抽屜。那些砂紙依照粗細程度排列,他一開始先選了放在正中間的砂紙,後來又換成顆粒更細的等級,然後走出去修整鳥屋。

他磨掉那兩個小碎片之後,四處張望有沒有潛在的房客上門──好嘍,我把房子修好嘍。最好趁著壞壞的魚狗搶占這間鳥屋之前快點搬進來,這樣你就可以在荊棘叢上方的露天巢穴裡養大你的孩子。他靜靜地宣布,但是卻沒有聽見鳥鳴聲,只聽到他手機設定的警鈴響起,通知他有一輛車正朝著他家接近。

亨利知道來者何人。他一直在為這次見面做準備,而且以為對方會來得更早,或許今天交通特別擁擠,耽誤了行程。他走往前門,但突然想起自己手裡還拿著砂紙,於是又返回客廳,無視外面傳來的汽車喇叭聲。就算有一大群天使飛來他家門口,告訴他今天是世界末日、他的死期已屆,而且慈愛的上帝親自來收拾他,祂們還是得先等他把所有的東西放回原處。各種事物都有其歸屬,在他做別的事之前,他得確定一切都已經放回該放的地方。這是他的房子,凡事都得依照他的規矩來。

汽車喇叭又響了,他走出去看見戴爾.派特森剛剛停好他的大轎車(一如往常,停得很差),然後跳出駕駛座,氣急敗壞地跑向亨利,手裡揮舞著亨利前一天寄出的辭職信。

「你不能這麼做!」派特森劈頭就說。

「嗨,我也很高興見到你,戴爾。」亨利回答:「請進,找個位子坐下,不要客氣。我替你倒杯飲料。」

派特森隨後在客廳沙發的角落坐下,在他身上看不到令人歡娛的陽光。亨利拿著啤酒和可樂從廚房走進客廳時,派特森手裡仍緊緊抓著那封辭職信。

「我必須辭職。」亨利說:「幾乎任何一種行業都可以出差錯,但這一行不行。」

「你仍然是我們最棒的一個──你是全世界最棒的。」派特森說:「相信我,我一直注意著這一行的動靜。」

亨利把可樂放在派特森面前的茶几上。派特森怒視著他,臉上帶著一種被逼到絕境、不想再聽任何鬼話的表情。黑框眼鏡可以讓其他人看起來充滿書卷氣,宛如一位心不在焉的教授,但是派特森的黑框眼鏡讓他散發一種不許別人多說廢話的權威感,只有他的決定才算數。

「我不喝可樂,起碼今天不喝。」派特森把信揉成一團扔到茶几上,隨即將它彈開。

亨利懷疑地挑挑眉毛。「你確定不喝可樂?」

「你真的要退休?」派特森平靜地問。亨利點點頭。「那麼我確定不喝。」

亨利把可樂挪到一旁,將啤酒遞給派特森。他第一次見到派特森時,就明顯看出這個人喜歡喝酒。隨著時間流逝,派特森變得愈來愈愛喝酒。有一段時間,派特森幾乎嗜酒如命。但是,有一天,在沒有大肆宣揚、說明或道歉的情況下,他選擇的飲料已經變成可口可樂。

包括亨利在內的每個人都想知道派特森能堅持多久,並等著他說明原因,可是沒有人願意跳出來直接問他。一位同樣有酗酒問題的探員問派特森是不是參加了匿名戒酒會,那名探員向大家回報說,派特森似乎真的不明白自己為什麼被問到這種問題。

亨利最後決定他必須問個清楚,不然他可能會一直猜想著答案。派特森告訴他,他的工作要求他隨時待命,因此,為了他的探員,他必須保持清醒。他能回答的就只有這麼多,派特森並且補充:光說不練是沒用的,坐而言不如起而行。這個話題就到此結束。

亨利對這個答案相當滿意。每個人做任何事都有自己的理由,如果這就是派特森避免踏上暗黑毀滅之途的原因,那麼答案就是如此。亨利很高興自己不必再去思考這個問題了。

不過亨利心想:如今派特森可能會說,是亨利害他又開始喝酒。亨利坐在派特森身旁的沙發上,迴避著對方有如死亡光束的怒視。

「具備射擊技能的人很多。」亨利說:「例如海軍陸戰隊的觀測及目標捕獲小組、陸軍的突擊隊、海軍的海豹部隊──」

「但他們不是你。」派特森以責難的口吻表示,彷彿這是亨利辜負他的另一件事。「他們不具有你的資歷。」

「對,我覺得資歷可能是問題所在。」亨利說:「我的資歷太豐富了。我們都知道,狙擊手的能力並不會隨年齡的增長而變得更加洗練,他們只會變老。」

「誰要完成孟羅的訓練?」派特森追問。表情看起來很痛苦。「蓋伊已經打了三次電話給我,要我說服你歸隊。」

亨利嘆了一口氣,再次搖搖頭。「真希望他不要這樣。」

派特森將身子往前坐,看起來很焦急。「亨利,我們一起經歷了許多事,你和我。我們讓這個世界變得安全。如果我們沒有做我們所做過的那些事,好人就會受苦,壞人會獲得利益。好的事物會變壞,壞的事物會變得更壞。我們做的事非常重要──關係重大。然而我什麼事都做不來,除非和值得我信任的人共事。我沒有辦法以信任你的方式去信任新人。」

亨利再度搖頭,而且這次更加斷然。「戴爾,我告訴你,這次的感覺不太一樣,所以那一槍才會偏離──就連我趴著的泥土地面也感覺不對勁。」

派特森環顧四周,宛如房間裡應該要有某些東西可以支持他提出反駁,然後他發現了掛在窗外的鳥屋。

所以呢?你現在──你打算蓋鳥屋度日?」他問亨利。

「戴爾,當時杜穆夫身旁有個小孩。如果我偏離了六英寸,她就死了。」亨利說。他試著說服派特森。「我已經不行了。」

從派特森的表情看來,他終於明白了,而且感到極為震驚。亨利早就知道這次談話不會太輕鬆。做他們這一行的沒有什麼可以解釋的餘地,也沒有說場面話的時間或空間。你的注意力必須放在工作上,放在完整的任務上,除了任務之外再無其他了,甚至不需關注你的團隊。你必須理所當然地認定每個人會在正確的時間點出現在正確的地方,並且做正確的事情。一切必須按照計畫執行,沒有見機行事的可能,沒有多餘的動作,沒有愚蠢的廢話,沒有犯錯的機會,所以不該死的人不能死。每次亨利只要一想到自己純粹因為好運才沒有殺死一名孩童──一名「孩童」──他的內心就感到非常不安。

「你知道,當初我加入時,一切看起來都很合理。」亨利繼續說道。「我的工作是消滅壞人,是一種殺人的藝術──隨便你怎麼稱呼這種工作。但是在列日──」他搖搖頭。「事實上,在列日的時候,那不是殺人的藝術。我只是運氣好才能完成任務,那一槍我沒有感覺,不像我平常該有的感覺。」他停了一會兒,並且嘆了一口氣。

派特森看起來像開始準備放棄了,不再擺出一副受傷的模樣。他很專業,他能理解。

「不光是年紀大的問題。我已經執行過七十二次任務了。」亨利說:「做過這麼多次,我的內心深處已經是一團糟,宛如我的靈魂隱隱作痛。我猜我已經無法再繼續承受下去了,現在我只想要擁有平靜的生活。」

派特森深深嘆了一口氣。「那我現在應該怎麼辦?」

這個問題讓亨利傻眼。派特森是專案負責人──他負責擬定計畫、調派殺手。因此應該是由派特森告訴亨利怎麼做,而不是由亨利來告訴派特森。

亨利雙手一攤,聳聳肩膀。「那就祝我好運嘍?」

| FindBook |

有 9 項符合

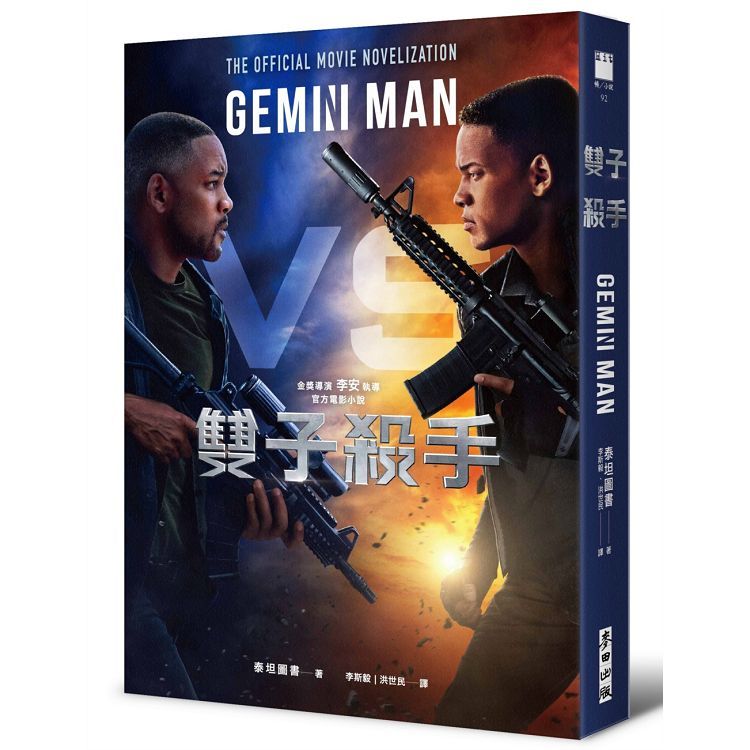

雙子殺手(金獎導演李安執導 官方電影小說)的圖書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:雙子殺手(金獎導演李安執導 官方電影小說)

《我是傳奇》《自殺突擊隊》威爾.史密斯主演

10/23隆重獻映.知己知彼

誰能

從你手中

救出

你自己

金獎導演李安再度挑戰最前衛科技 深究人性極限

採用最新科技,以4K、3D、120格的高幀率拍攝

一個醞釀20年,等到當今科技盛世才能訴說的故事。

一段放膽進入恐懼深淵,才能找到一絲光明的奪命歷險。

世界上有那麼多人想殺我,

為什麼偏偏被派來殺我的是你?

25年前,他的基因被拿去製造複製人,

25年後,他發現前來追殺自己的,竟是年輕版的自己……

世界上唯有你,能跟你自己對決。

▍內容簡介

/他們從未遇過敵手,直到與對方交戰……

為什麼,槍口對準彼此的兩人,

竟擁有一模一樣的臉孔?連基因都完全相同?/

亨利是一位世界知名的頂尖殺手,無人能敵。自從結束最後一項任務,宣布退休的第二天起,他的日子就再也不平靜。

昔日同袍意外出現,告知他成功除掉的「恐怖分子」其實是長年為政府辛苦貢獻的「科學家」。亨利也開始遭到一連串不明人馬追殺。他開始懷疑,最後一次的任務背後另有陰謀,更揣測過往二十五年為了保家衛國而出過的任務,可能都是幕後黑手的有心利用。

就在此時,一位年輕殺手前來取他性命,對方竟能預測亨利的一舉一動,招招對準要害。怎麼可能?世上竟有身手能與他匹敵,他卻未曾耳聞的同業高手?當亨利和這位陌生殺手打照面,他驚訝地發現,兩人竟然長得一模一樣!這位殺手是誰?這場追殺背後的主謀有何目的?為什麼當他決定停止殺戮,他的性命才開始遭受威脅?

亨利懷疑:世界上那麼多人想除掉我,為什麼來殺我的偏偏是你?

年輕殺手也懷疑:每個人出生都有意義,為什麼我的存在是為了取你性命?

準備廝殺的兩人真的相互為敵嗎?或者,他們該聯手對抗真正的敵人?

▍有關《雙子殺手》你不可不知的 3 件事

1‧最完整呈現故事細節的官方電影小說

《雙子殺手》為金獎導演李安挑戰4K、3D、每秒120格的高規格技術拍攝,即將帶來無比細緻的視覺盛宴,呈現主角亨利與複製人交手的罕見畫面。文字不受技術限制,能最完整呈現電影難以容納的故事細節與人物內心,不容錯過。

2‧影視小說高手打造最過癮的閱讀體驗

小說由最善打造暢銷影視小說的泰坦圖書規畫出版,最專業的故事團隊擔綱編寫,情節流暢,深富娛樂性。可說是超越電影的精采故事,刺激閱讀體驗絲毫不遜於影像。

3‧最黑暗深沉的小說主題:從複製人談人性

藉由男主角亨利與複製人交手後的一連串發展,故事不僅展現人與自我之間拉鋸的永恆主題,更隱約探討科技如何凌駕人性,而利益又如何普遍扭曲了真相等思索。在科技崇拜、AI當紅、生物科技日新月異,生物複製技術已經數度挑動倫理底線的今日,「我」究竟是誰?從瑪麗雪萊的《科學怪人》以來,這個大哉問永遠難以摸索出答案。小說從複製人的觀點看生存的意義,寂寞晦暗如《別讓我走》,黑暗深沉更勝《銀翼殺手》。

作者簡介:

泰坦圖書Titan Books

於一九八二年創立,以出版漫畫、雜誌、影劇書、圖像小說聞名。由泰坦圖書出品的知名電影小說包括《星際效應》、《艾莉塔》、《異形》、《猩球崛起》。

譯者簡介:

李斯毅

臺灣大學新聞研究所碩士,美國波士頓大學企業管理碩士及財經法學碩士,具臺灣證券分析師(CSIA)資格。喜愛閱讀,關心弱勢,譯有《判決》、《33天之後》等。人生路上處處有貴人相助,充滿感激。未來會繼續努力。

洪世民

外文系畢業,曾任職棒球團翻譯、主編雙語刊物,現為專職譯者。譯作涵蓋各領域,包括《一件T恤的全球經濟之旅》、《如何獨處》、《在一起孤獨》、《如果人生有地圖》等。

章節試閱

亨利在世界各地旅行的次數已經多到數不清。起初是以海軍陸戰隊員的身分,後來則是為了替現在的雇主工作。和許多經常旅行的人不同,他從不認為世上會有兩個地方是相像的。依他所見,說這種話的人根本沒有用心觀察,因為他去過的每個地方,都有一些別處找不到的特色,只有一點除外:廢棄的建築物。

假如有人蒙住他的眼睛,將他帶到世界上任何一棟廢棄建築物裡,再用槍指著他的頭,不許他窺探窗外的景致,直接說出自己身在何處,他肯定答不出來。世界各地的廢棄建築物裡,地板上似乎都有相同的小碎石,樓梯或欄杆上都有相同的破木片,還有相...

假如有人蒙住他的眼睛,將他帶到世界上任何一棟廢棄建築物裡,再用槍指著他的頭,不許他窺探窗外的景致,直接說出自己身在何處,他肯定答不出來。世界各地的廢棄建築物裡,地板上似乎都有相同的小碎石,樓梯或欄杆上都有相同的破木片,還有相...

顯示全部內容

|