第一章

早來的春風最想征服的,不是北方大地還未綠的樹,而是冰河。那一條條被冰雪封了一冬的河流的嘴,是它最想親吻的。但要讓它們吐出愛的心語,談何容易。然而春風是勇敢的,專情的,它用溫熱的唇,深情而熱烈地吻下去,就這樣一天兩天,三天四天,心無旁騖,晝夜不息。七、八天後,極北的金甕河,終於被這烈焰紅唇點燃,孤傲的冰美人脫下冰雪的衣冠,敞開心扉,接納了這久違的吻。

連日幾個攝氏零上十三、四度的好天氣,讓金甕河比往年早開河了一週。所以清明過後,看見暖陽高照,金甕河候鳥自然管護站的張黑臉,便開始打點行裝,準備去工作了。而他的女兒張闊,巴不得他早日離家。她怕父親像往年一樣,十天半月地回城剃頭,又會神不知鬼不覺地現身家裡,帶來意想不到的尷尬和麻煩,所以特意買了一套剃頭工具,告訴他可以讓管護站的周鐵牙幫他剃頭。

「剃頭得去剃頭舖,周鐵牙又不是剃頭的。」張黑臉拒絕把剃頭用具放入行囊。

「那就讓娘娘廟的尼姑幫你剃,反正她們長出頭髮也得剃,又不差你這顆頭!」張闊說。

張黑臉把手指豎在嘴上,輕輕噓了一聲,對女兒說;「輕點,讓娘娘廟的聽見,可了不得。」

張闊撇著嘴,腮邊的肉跟著向兩邊擴張,臉顯得更肥了,她說:「隔著一百多公里呢,她們要是聽得見,閻王爺都能從地下蹦出來,上馬路指揮交通了!」

「呵,哪朝哪代的尼姑給酒肉男人剃過頭?那不是骯髒了她們嗎,使不得。」張黑臉咳嗽一聲,把剃頭工具當危險品推開。

張闊急了,她喊來七歲的兒子特特,讓他背朝自己,給父親演示如何剪頭。剃頭推子像割麥機似的,在特特頭上「咔噠——咔噠——」走過,特特的頭髮,便秋葉似的簌簌而落,她一邊剪一邊高聲說:「瞧瞧呀老爹,就這麼簡單,傻子都會用!周鐵牙和尼姑不能幫你的話,你對著鏡子,自己都能剃!」

張闊沒給特特罩上理髮用的圍布,剪落的頭髮茬落入他脖頸,扎得慌,他就像被冰雹拍打的雞鴨,縮膀縮脖的。他不想受這折磨,抖掉髮屑,溜出門外。太陽正好,泥濘的園田中落了幾隻嘰嘰喳喳的麻雀,正啄食著什麼。特特覺得它們入侵了家裡雞鴨的領地,十足的小偷。反正愛鳥的姥爺在屋裡與母親說話,目光沒放在他身上,特特便撿起房山頭的兩塊石子,撇向它們,教訓這群會飛的傢伙。受驚的麻雀噗嚕嚕地飛起,像一帶泥點,濺向那海藍襯衫似的晴空。

張闊見父親不肯帶剃頭用具,不再強求。自打十一年前他被老虎嚇呆後,腦子就與以前不一樣了。他感知自然的本能提高了,能奇妙地預知風雪雷電甚至洪水和旱災的發生,但對世俗生活的感受和判斷力,卻直線下降,靈光不再。父親以前性格開朗,桀驁不馴,而現在話語極少,呆板木訥,似乎誰都可對他發號施令。像今天這樣能與女兒爭執幾句,在他來說已屬罕見。

張黑臉帶的東西,是換洗衣物,麅皮褥子,鍋碗瓢盆,洗漱用具,常用藥品,蠟燭火柴,各色菜籽,手電筒,望遠鏡,刮鬍刀,雨衣,蚊帳,菸斗,軍棋,漁具等往年用的東西。張闊發現父親沒帶黃煙葉,就說:「帶了菸斗不帶菸葉,你吸什麼?西北風嗎?」

張黑臉有些慌張地說:「可不是,我咋忘了菸斗的口糧呢。」

張闊靈機一動,對父親說:「老爹啊,其實你不帶剃頭推子也行。現在男人都愛留長髮,有派頭!這兩年來咱這裡的遊人,我沒見一個男人是禿瓢,他們的頭髮大都到耳朵邊,有的留得更長,還有紮成馬尾辮的,看著可瀟灑呢。」

張黑臉一邊用舊報紙包裹黃菸葉,一邊「哦」著,似在答應。

張闊備受鼓舞,說:「老爹要是能把頭髮一直留到秋天,一定比電視裡那些武林大俠還帥!」

張黑臉「嘿嘿」笑了兩聲。

張闊湊近父親,推進一步說:「到時好萊塢電影明星也比不上你!」

女兒這一湊近,張黑臉聞到她身上一股達子香的氣味,他抽了抽鼻子,嘀咕道:「你上山採花了?」

沒等女兒解釋,電話響了,張闊忙著接聽,是周鐵牙打來的,他說:「告訴你那呆子老爹,今年開河早,讓他趕緊收拾收拾東西,明天一早我開車接他,去管護站了!」

「他都收拾好了,現在走都沒問題!」張闊說。

周鐵牙說:「給他多帶幾包衛生紙,這呆子不捨得用紙,老用樹葉和野草擦屁股,也弄不乾淨,跟他在一個屋簷下,就像住在茅房裡!」

「管護站又不是沒錢,您也不能摳門到連幾卷衛生紙都不給買吧?才幾吊錢啊。」張闊毫不客氣地說。

周鐵牙說:「那錢都是給候鳥買糧用的,誰敢亂花?」

張闊嘻嘻笑了,說:「周叔,誰不知道您當了管護站站長後,煙酒的牌子都上了一個檔次?您捏腳的地方,也不是街邊小店的了,是大酒樓的豪華包間了!」

「誰他媽背後瞎傳的?」周鐵牙不耐煩地說:「我得修修車去,不跟你囉嗦了。你要是不給你爹帶衛生紙也行,讓他今年在家待著吧。反正這城裡閒人多,找個餵鳥的還難麼!」

「老爹愛鳥,咱這半個城的人都知道吧?您想找比老爹呆的,聽話的,懂行又敬業的,好找嗎?」張闊帶著威脅的口吻說:「站長呀,這幾年裡,您偷著從管護站帶出來的野鴨子,賣給了哪家酒樓和飯莊,我都知道,雖說您有後台,但這事要是被捅出去,您這候鳥管護站成了候鳥屠宰場,濫殺野生動物,都夠坐牢的啦!」

周鐵牙在電話那頭恨得直咬牙,說:「誰他媽這麼栽贓我?老子還要告他誣陷罪呢。候鳥那都是我的親爹娘,我恭敬還來不及呢。我帶回的野鴨,都是病死的,有林業部門證明的。不就幾包衛生紙嗎,瞧您當閨女的這個小氣,不用你買了,我給你老爹備足了,夠他擦三輩子屁股的!」

「周叔,這就對了麼。」張闊瞇著眼樂了。

張黑臉把黃菸葉捆好後,想著菸斗對應的是黃菸葉,自己都給落下了,別再忘帶啥東西,所以他在打點的物品中,一樣樣地找對應點,他自言自語道:「鍋碗盛的該是米麵油鹽,哦,這個歸周鐵牙置備;釣魚得有魚餌,管護站那兒的曲蛇多,一鍬挖下去,總得有一兩條吧,不愁;雨衣和蚊帳是盾牌,要抵禦大雨和蚊子這些長矛的,現在花兒還沒開,不急呢——」他的話說得有條理,又有興味,把女兒逗樂了,她放下電話對父親說:「剛才來電話的是周鐵牙,他讓你準備好東西,明早接你去管護站了!」

張黑臉說:「這麼說他也聽見候鳥的叫聲啦?」

張闊沒有好氣地說;「他哪像你,把長翅膀的,都當成了祖宗,他是聽見銀子的叫聲了!」

金甕河候鳥自然管護站的管理方是瓦城營林局,按照規定,只要開河了,候鳥歸來,自他們進駐管護站那天起,就會下撥第一個季度的管護經費,周鐵牙癟了一冬的腰包,又會像金魚的眼睛鼓起來了!

第二章

張黑臉和周鐵牙到達管護站時,金甕河的波光中,已有飛回的夏候鳥游動了。周鐵牙下了車,先奔向木房子,看看一冬過後,有沒有野生動物闖入,房屋是否有損毀而需修葺之處。張黑臉則張開雙臂,以擁抱的姿態,撲向河邊。他沿著開河的那段順流而下,走了一百多米,終於看清了最早回家的,是六隻綠頭鴨,兩雄四雌。綠頭鴨的雄鴨比雌鴨要漂亮多了,它不唯個頭大,嘴巴是明亮的鵝黃色,而且脖頸是翠綠的,有一圈雪白的頸環,好像披著一條鑲嵌著銀環的軟緞綠圍巾,雍容華貴。雌鴨就遜色多了,它們是黑嘴巴不說,羽毛也不豔麗,主體顏色是黑,是褐,是白;羽翼點綴少許藍紫斑紋,給人蕭瑟之感。張黑臉心想,這正是鳥兒求偶的時節,兩雄四雌,說明雄的選擇餘地比較大,難怪牠們驕傲地迎著朝陽,游在前面呢。

然而現實畫面,很快發生了改變,從空中又飛來幾隻野鴨,落在河面上,牠們中綠脖頸的居多——真是雌雄無定,瞬息變幻啊。新飛來的一隻雌鴨,大概與先前的一隻雄鴨已私定終身,牠的翅膀一觸著水面,游在最前頭的雄鴨,猛地調轉頭來,激動地飛向牠。牠們展開羽翼,互打招呼,纏脖繞頸,耳鬢廝磨,似在訴說無盡的相思,看得張黑臉耳熱心跳的,手臂也跟著一扇一扇的,似在起舞。

這時周鐵牙氣咻咻地扛著一把鐵鍬,來到河邊,他對著與野鴨共舞的張黑臉說:「我說傻伙計,先別管鳥了,河裡有牠們愛吃的淤泥和小魚,人家守著大糧倉,也不用支鍋灶,啥時都能開飯。咱倆兒要想中午不餓肚子,得趕快搭灶。他娘的也不知是野貓還是黃皮子進去了,愣把咱的灶台給弄塌了!你趕快挖點河泥,從房山頭搬幾塊紅磚,把灶修起來!」

「咋會這樣——」張黑臉看著周鐵牙說:「咱秋後走時,不是特意在門外給野物留了幾塊豬皮,讓牠們過年打牙祭的麼。」

「你這一說我明白了,肯定是那幾塊豬皮惹的禍!人家沒吃夠,就竄進房子找,咱在屋裡沒留別的東西,牠們啥也沒翻到,賊不走空,野物也是一樣的,就故意弄壞咱的灶台,帶塊碎磚頭走,心裡也是解氣的!」周鐵牙恨恨地罵著,把鐵鍬撇給張黑臉,然後熱辣辣地看著河面的野鴨,吧唧一下嘴,說:「媽的,個個肥呀,這一路飛回來,也沒累著牠們。」

金甕河候鳥自然管護站,設在中游,是一幢平層的木刻楞房子,與金甕河一樣東西走向,近兩百平米。它有三間住屋,一間糧倉,一個儲物間,一個灶房。灶房進門就是,因為張黑臉和周鐵牙個頭都高,所以灶壘得也高,這樣做飯時不會因過於低頭而累著腰。但這也帶來了一個問題,就是費柴火。有時一鍋野菜餃子下鍋了,可是火卻上不來,餃子就煮成片湯了。張黑臉想趁此把灶台弄矮,這樣省了燒的不說,火舌吐出,剛好舔著鍋底,飯也好做。可周鐵牙不同意,他說:「山裡又不愁燒的,灶大,說明咱管護站的人肚量大,多吃點柴火算啥,灶台跟人一樣,能吃說明身體健壯;再說灶高運旺,不走黴運,還不用低頭哈腰的,誰做飯一副孫子相啊!」

張黑臉點了點頭,他聽站長的。

一冬未住人,木房子又冷又潮,還有股難聞的氣味,好像什麼東西發黴了。不過只要灶火一起,可以帶動兩面住屋的火牆熱起來,屋子一暖,潮氣冷氣也就散了。而再刺鼻的氣味,只要門窗大開,陽光和暖風一進來,就會充當殺毒劑,把壞氣味給驅趕了。

張黑臉修灶時,從灶坑的黑灰中,看見了動物留下的爪印,是人掌似的五指爪印,便明白這是黃皮子幹的事兒了。去年他們養了幾隻雞,黃皮子大清早的就敢偷雞來吃,惹惱了周鐵牙,他做了個大號捕鼠夾,放在雞窩旁,拍死一隻。都說黃皮子的肉不能吃,騷性,但周鐵牙不信邪,他剝了牠的皮(說要賣給皮貨商做毛筆用),然後給牠油紅的屍體抹上鹽,用一根樺樹枝,從頭到腳地將其穿透,放進灶坑火烤,美美地吃了一頓。張黑臉喜歡黃皮子黑亮的眼珠,也知道黃皮子報復心理強,所以沒碰牠的肉。當時周鐵牙還嘲笑他,說他真是個沒膽兒的男人,連黃皮子都不敢吃。

張黑臉怕他修好灶台後,黃皮子還會來搞破壞,所以他一邊給紅磚抹泥,一邊低聲念叨:「黃大仙,菩薩心,別再怪罪了,以後有了好吃的,咱不忘了孝敬您。」

周鐵牙所住的東南間,是三間住屋最大的,二十多平米,屋裡有一舖能睡三人的炕,一個帶鏡子的衣櫃,一張八仙桌和兩把圈椅。張黑臉修灶的時候,他就收拾自己的屋。他先將帶來的行李打開,放在炕上,然後把衣服往櫃子裡擱。他拉開衣櫃門時,發現櫃底有隻死鼠,心想難怪屋子有股難聞的氣味呢。他怕沾手晦氣,就喚張黑臉把牠清理出去。

張黑臉答應著,放下手中的活兒,用一塊引火的樺樹皮,做老鼠的裹屍布,將其拾起。周鐵牙囑咐他遠點扔,扔近處的話,再招來烏鴉,聽牠呀呀地叫,叫人心煩。

已是上午十點多了,太陽正好。飄蕩的陽光宛若五彩絲線,開始給大地改換顏色了。它最衷情的色調是綠,當草和樹葉變綠後,陽光才在綠色基調上,吹開野花的心扉。這裡最早開的是河畔草灘上的耗子尾巴花,之後就是林子裡滿山滿坡的達子香了。張黑臉聞到空氣中有股淡淡的草香,知道小草發芽了。山林從一個黃臉婆,要蛻變成俊俏的姑娘了!

張黑臉捏著死鼠,走了半里路,才處理掉牠。他向回走時,聽見一陣「篤——篤篤——」的聲響,循聲望去,見一隻白色斑紋的啄木鳥,像林中偵探,正用鐵錨似的灰爪,鉗著一棵碗口粗的松樹,那尖利的嘴跟掘土機似的,發掘著樹皮下的蟲子。張黑臉心想我們的灶還沒修好,你們卻吃上了,真是羨煞人也。鳥兒吃飯,全憑運氣,啥時有食兒,啥時就是飯點。

這隻啄木鳥白肚皮,屁股有一抹鮮豔的紅色,但枕部黯淡,沒有紅色點綴,說明是隻雌鳥。牠喜歡把蛋產在樹洞裡,那些不會爬樹的走獸,休想傷及牠的寶貝。但對於善爬的黑熊來說,啄木鳥無疑是在樹洞裡,給牠們預備下了春天的小點心。

啄木鳥吃了蟲子,飛向另一棵樹了。牠飛起的時刻,張黑臉心跳加快,他太喜歡看鳥兒張開的翅膀了,每個翅膀都是一朵怒放的花兒!啄木鳥黑白紋交錯的羽翼,在展開的一瞬,就像拖著一條星河。牠很快在另一棵松樹上站住腳,不過這棵樹不待見牠,牠啄了十幾下,一無所獲,又飛走了。這次牠飛得遠,脫離了張黑臉的視野。

張黑臉知道,去南方過冬的鳥兒陸續歸來後,像飛龍、野雞和啄木鳥這種不遷徙的留鳥,要與候鳥爭食了。他覺得這對熬了一冬的留鳥來說,有點不公平,所以他通常給候鳥投穀物時,不忘了在留鳥出沒之地,也撒上一些。

張黑臉回到木屋,修好灶,把各屋又徹底打掃了一遍,然後和周鐵牙一起,將貨箱式小貨車上載來的東西搬下來,該放哪屋就放哪屋,一切打理完畢,已是中午了,他的肚子咕咕叫了,周鐵牙也餓了,他吩咐張黑臉趕緊點火,削兩個土豆,撥拉點麵穗,做鍋土豆條疙瘩湯。張黑臉答應著,把枝椏填進灶坑,當他拿起樺樹皮要點火的時候,忽然想這剛修好的灶台,泥巴未乾,火燃起來,會將它燒裂的。要是灶台裂了,冒煙,還得重修,於是他跟周鐵牙說:「不是帶了烤餅和罐頭嗎?吃那個吧。晾它一天,等灶台乾透了再燒火。」

周鐵牙說:「罐頭先留著,又壞不了。貓啊鼠啊的竄進來,縱使有鐵齒鋼牙,饞得牠們滿嘴淌哈喇子,也啟不開。咱中午吃個烤餅墊補墊補吧。」

張黑臉說:「那還不如到娘娘廟吃齋去。」

周鐵牙「呵——」了一聲,齜牙咧嘴地說:「你是想德秀師父了吧?」

張黑臉說:「我是想給她們送點雪裡蕻,讓她們燉豆腐吃。」

「剛回來就想看她們,還送醃菜,娘娘廟的人可真有福氣!」周鐵牙說。

「在夜裡不用點燈的人,了不得哇。」張黑臉感嘆著。

周鐵牙一愣,他發覺今春回到管護區的張黑臉,與往年似有不同,有自己的主見了。他想萬一張黑臉的腦子跟萬物一起復甦,精靈起來,他將想方設法開掉他,因為他要的是沒腦子的人。

| FindBook |

有 7 項符合

候鳥的勇敢的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 190 |

二手中文書 |

$ 268 |

中文書 |

$ 269 |

中文現代文學 |

$ 289 |

小說/文學 |

$ 299 |

小說 |

$ 306 |

現代小說 |

$ 306 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

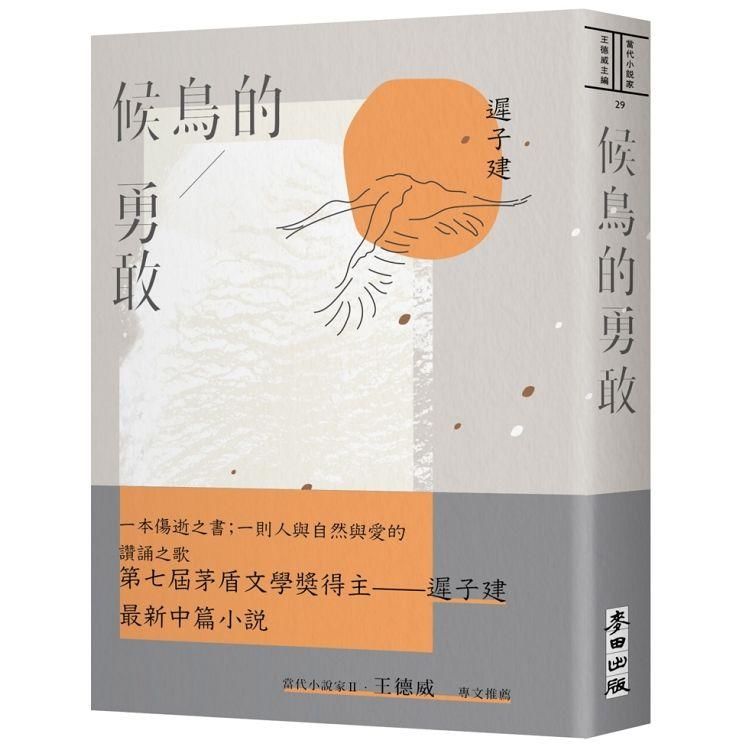

圖書名稱:候鳥的勇敢

第七屆茅盾文學獎得主——遲子建最新中篇小說

當代小說家Ⅱ.王德威 專文推薦

/

遲子建的故事自北極村輻射而出,盡攬大東北地區的自然環境、人事風土:從二十世紀初的大鼠疫到滿洲國興亡,從額爾古納河畔鄂溫克族的式微到大興安嶺「群山之巔」的當代衆生群相。她的作品同時銘刻了個人生命最深切的悲傷。

她徜徉夕陽映照的松花江畔,在候鳥紛飛起落中,思人感物,且行且止,思索候鳥的勇敢。從北極村裡初經世故的小女孩,到額爾古納河畔與亡靈共存的年邁女族長,遲子建繼續述説著東北的故事,也是自己的故事,在世界上所有的夜晚。

——王德威(美國哈佛大學Edward C. Henderson講座教授)

過了凜冽的寒冬,南下的候鳥就要北歸了。也不知什麼時候起,東北瓦城裡的人像候鳥一樣愛上了遷徙。冬天到南方避寒,夏天回到瓦城消暑。對於候鳥人來說,他們的世界總是春天的。能走的和不能走的,已然在瓦城人心中扯開了一道口子。

每到此時,金甕河候鳥自然保護區管護站的張黑臉便會回想起自己曾在一次撲打山火時路遇到猛虎,幸得白鸛相護,躲過一劫。而管護站站長周鐵牙則會伺機逮上幾隻野鴨,帶回城裡,打點通路。

一場疑似禽流感的風波爆發,令候鳥成了正義的化身。在瓦城人看來,候鳥怕冷又怕熱,是個十足的孬種。可如今,人們卻開始稱讚候鳥的勇敢。

小城看似平靜安逸,卻是盤根錯節,暗流湧動,城外世外桃源般的自然保護區,與管護站遙遙相對的娘娘廟都未曾遠離俗世,動物和人類在各自的利益鏈中,浮塵煙雲……

《候鳥的勇敢》是遲子建的最新中篇小說,以候鳥遷徙為背景,遲子建擅長不同規模和題材的敍事,下筆清明健朗,不乏低迴綿密的弦外之音。在描寫山川和歷史之餘,她最關心的還是東北的人世風景,點點滴滴,無不有情。

她從候鳥與留鳥的對照延伸出種種線索:和諧社會和生態危機,氣候變遷和階級對立,資本循環和疾病傳染,拜物消費和求子神話等相互交纏,形成意味深長的後社會主義寓言,鋪陳一段人的傳奇,鳥的傳奇。

作者簡介:

遲子建

1964年元宵節出生於黑龍江漠河北極村,1984年畢業於大興安嶺師範學校,1987年入北京師範大學與魯迅文學院聯辦的研究生班學習,現為黑龍江省作協主席。

1983年開始寫作,已發表以小說為主的文學作品六百餘萬字,出版有八十餘部單行本。主要作品有長篇小說《偽滿洲國》、《額爾古納河右岸》、《白雪烏鴉》、《群山之巔》等,小說集《北極村童話》、《世界上所有的夜晚》等,散文隨筆集《我的世界下雪了》等。曾獲魯迅文學獎(三次)、第七屆茅盾文學獎、澳大利亞懸念句子文學獎等多項文學大獎。

作品有英、法、日、意、韓、荷蘭、瑞典、阿拉伯文等海外譯本。

章節試閱

第一章

早來的春風最想征服的,不是北方大地還未綠的樹,而是冰河。那一條條被冰雪封了一冬的河流的嘴,是它最想親吻的。但要讓它們吐出愛的心語,談何容易。然而春風是勇敢的,專情的,它用溫熱的唇,深情而熱烈地吻下去,就這樣一天兩天,三天四天,心無旁騖,晝夜不息。七、八天後,極北的金甕河,終於被這烈焰紅唇點燃,孤傲的冰美人脫下冰雪的衣冠,敞開心扉,接納了這久違的吻。

連日幾個攝氏零上十三、四度的好天氣,讓金甕河比往年早開河了一週。所以清明過後,看見暖陽高照,金甕河候鳥自然管護站的張黑臉,便開始打點行裝,準...

早來的春風最想征服的,不是北方大地還未綠的樹,而是冰河。那一條條被冰雪封了一冬的河流的嘴,是它最想親吻的。但要讓它們吐出愛的心語,談何容易。然而春風是勇敢的,專情的,它用溫熱的唇,深情而熱烈地吻下去,就這樣一天兩天,三天四天,心無旁騖,晝夜不息。七、八天後,極北的金甕河,終於被這烈焰紅唇點燃,孤傲的冰美人脫下冰雪的衣冠,敞開心扉,接納了這久違的吻。

連日幾個攝氏零上十三、四度的好天氣,讓金甕河比往年早開河了一週。所以清明過後,看見暖陽高照,金甕河候鳥自然管護站的張黑臉,便開始打點行裝,準...

顯示全部內容

目錄

我們與鶴的距離/王德威

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

第十章

第十一章

第十二章

第十三章

第十四章

第十五章

第十六章

第十七章

第十八章

後記:漸行漸近的夕陽

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

第十章

第十一章

第十二章

第十三章

第十四章

第十五章

第十六章

第十七章

第十八章

後記:漸行漸近的夕陽

|