導讀 〈愛神之笑?愛洛斯之淚?〉

吳懷晨(詩人、巴塔耶研究者)

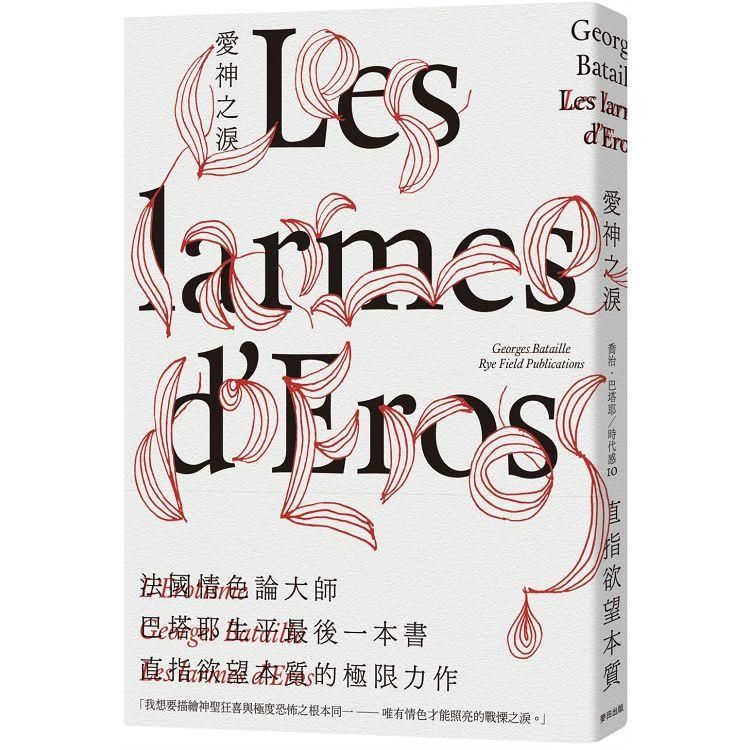

一、禁書《愛神之淚》

《愛神之淚》初版於一九六一年,是巴塔耶生前最後一本出版的著作,次年,巴塔耶病逝,本書即遭法國文化部以妨礙風化名義查禁。《愛神之淚》從史前岩洞壁畫談起(幾占了半冊篇幅),縱論古希臘酒神節、基督教興起後的畫作流派(中世紀惡魔崇拜、矯飾主義、哥雅、馬內)、薩德、巫毒教,直抒至二十世紀初的北京凌遲照。表面看來,近似作者獨門的藝術簡史,易讀但費解,因書中內容多處複沓且簡略;顯見撰寫此書時的巴塔耶身體已衰。

「愛神之淚」(Tears of Eros/Les larmes d’Eros)一詞來自西洋繪畫史上一則不斷迴旋的主題,更廣為流傳的題目稱:「維納斯為阿多尼斯之死而泣(Venus Weeping for the Death of Adonis)」。希臘神話中,青春之神阿多尼斯因狩獵遭野豬刺死,狂戀他的愛神維納斯見之流淚慟哭。特別是幾幅「愛神之淚」的畫作,還增繪了小愛神丘比特站一旁哭泣抹淚的模樣。其實,愛神阿芙蘿黛蒂(Aphrodite)與愛洛斯(Eros),在希臘神話中都不是單純浪漫的愛神,是揉雜了愛與恨、兇與慟的複雜神祇,巴塔耶說:愛神首要是悲劇之神,其來有自……。

《愛神之淚》雖言簡意賅,但巴塔耶本欲藉(藝術)通史的方式來通盤論述情色論。即便其重要理論都已在更早的著作中闡明,《愛神之淚》在巴塔耶一生著作中仍有幾點獨特處。

其一,便是占了大半篇幅的拉斯科壁畫,尤其是有著鳥首、勃起將死之人的圖像。巴塔耶認為這幅畫是謎中之謎,是遠古留給今人最晦澀的謎團。

其二,即是書末一九○五年中國人遭凌遲而死的照片,巴塔耶自述二十幾歲便得到這張相片,為之癡迷半生。他說:「這些照片在我的人生中有著決定性的角色。」凌遲系列作為巴塔耶一生著述最末的結語,不僅是《愛神之淚》的終結,亦可視為巴塔耶哲學之總結,體現了情色論的終極精神,即:

我的目的是要去描繪出在宗教狂喜與情色之間的一種根本連結……是這完美對反的同一物,神聖狂喜與其對反的極度恐怖。……受限於其自身的領域,情色論永遠不可能企及在宗教情色中所顯露的根本真實,即恐怖與宗教之同一。宗教作為整體是奠基於獻祭之上的。

「鳥首人身」與「凌遲之圖」分別為全書之始與終;有兩股意涵流貫首尾:⑴巴塔耶想說明各時期的藝術(品),情色(或基督教眼中的惡魔)面向是如何在其中伏流著。⑵試圖整體回應一種康德式的命題:「人是什麼?」我們必須援引巴塔耶諸理論,才能嘗試詮釋以上論題。

二、從情色到普遍經濟

1.情色與耗費

拉斯科洞穴中勃起的將死之人,藝術、死與性,是情色論的真諦,是人性萌芽之初始時的狀態;每一個關鍵詞也都顯示出巴塔耶論耗費(expenditure/dépense)的面向。

筆者以為,巴塔耶思想最精采、最引人入勝處,即他用了大量著述、事例去論證,人類這種存有者何以會將大量精力與財富消耗在無數毫無回報的事物上?如情色、宗教、戰爭、文學、藝術、賭博、節慶等,巴塔耶稱之為人類無限制的耗費領域(dépenses illimitées)。只因人類的生命永遠都不會僅是生命,而總是被一種生命的過量所維持。人性之矛盾,人類社會之精采,恐怕都脫離不了耗費精神。

2.禁忌──幾條思想軸線

情色(性)是人類生命耗費的一種展現,人類為情色大量白白耗費的例子不勝枚舉。而性跟死本相似,最激烈的情色讓人欲仙欲死;這是巴塔耶念茲在茲最愛談的性高潮「小死」(petite mort)。另外,情色的另一面向就是「禁止」,性與死亡都最是「禁忌」(interdit)。於是,本書最重要的主題:情色論,就在性與死這雙螺旋上纏繞而成。

透過「禁忌」的論述,巴塔耶為當代拉出幾條思想的軸線:

⑴踰越

正因為禁忌是生命的界限,但被禁止的行為吸引了越界的行為,引發違反禁忌的慾望,沒有界限,被禁止的行動就沒有如此誘人的邪惡之光。巴塔耶稱之為踰越(transgression)。禁忌與踰越之間,構成了雙重的拉扯。踰越除了有黑格爾辯證法的揚棄(aufheben)精神外,也是後現代主體性哲學(內在經驗的焦慮)及界限哲學之濫觴。

⑵情色論與宗教

禁忌,並將情色論與宗教相連。宗教之本質即將特定的行為區別有罪,也即被禁之行為。情色中有所犧牲,宗教上便有所獻祭(皆sacrifice),都是死亡的面向,為愛而死或因信殉道,都是生命耗費的常態。巴塔耶說,獻祭從根本上來看,是在恐懼中達到了讓在場者有能力承受的焦慮的極限。巴塔耶甚至考察了每年祭典要使用兩萬名人牲的阿茲提克帝國太陽神祭。正是在宗教上的耗費,犧牲/獻祭的死亡踰越中,進入了神聖性(le sacré)。禁忌之踰越,讓巴塔耶接續了宗教社會學的聖世界(monde sacré)/俗世界(monde profane)之分。

在原初的宗教性裡,神聖性是同時有聖與懼、潔與穢的雙重矛盾。若要舉例,筆者認為基督教的救贖論(theory of the atonement)是最佳例子。耶穌被釘十字架,是基督教教義的核心,基督教義認為人類有「原罪」,需要耶穌的寶血以贖罪,以血潔淨人的原罪。人若有原罪,本該自己受罰贖罪,但人/神子為我們上了十字架。

但,這也即是死亡禁忌的踰越,且是對人子而施。巴塔耶說:「首先以十字架上之死為例:這是項犧牲,此犧牲中,神自己就是受難者。然而就是這項犧牲救贖了我們,這就是教會歌頌著這弔詭的快樂罪行(Felix culpa)」。「快樂的罪行」難道不矛盾嗎?謀害了神(人子)本該是萬惡之罪,然而卻是基督教理念核心之核心。這種古老的、以牲為祭的模式,在基督教信仰中產生了無限的新意。「以罪(殺神之罪)洗罪(人類原罪)!」但,在當今成熟的基督教經驗中,人子之死已完全失去其以牲為祭的殘酷面向。

⑶至高性

而,也就是在最極致的耗費處,才顯示出巴塔耶所言之至高性(souveraineté),人子耶穌,白白為罪人犧牲,是為成就他的義、他的國,人子是該被榮耀的萬王之王;王,至高者,同樣是踰越禁忌之後而達致。至高性對立著奴性,唯有在超出世俗功利的環節後才展現,如巴塔耶所說,「生命超過了有用性才是至高性的維度。」

至高性不只在宗教王或是政治王身上(極端之例就是法西斯之主),巴塔耶甚至說,即便是下班後得以小酌一杯的工人,那時刻他都體現出一種至高性。人為何會將大量的精力財富耗費在毫無回報的事物上?的確,縱情聲色的浪子、宗教聖人、簞食瓢飲精神度日的藝術家、尼采的權力意志、賭徒一擲千金、瘋狂賽車手……等,都在踰求著這種至高性(亦可用心/物二分,以求人類在物質上或精神上的生產/非生產性耗費)。

3.普遍經濟學

耶穌之死顯示出犧牲的白白耗費。若以經濟學的觀點,單純消解掉,破壞,把有化為無,這種行為脫離了生產─消費─再生產的功利性迴路,巴塔耶把這樣的行為稱之為純粹的贈予(le don pur),或消盡(consumation)。消盡是全然無用的,其價值只體現在它單純把物消解掉。由此,見諸了巴塔耶普遍經濟學(économie générale)的全貌。

巴塔耶曾談到了星球性的聚積與消耗。他認為,生物圈的能量總是傾向聚積的,但累積到一定程度自身的規模再也無法成長後,這多餘的能量總是必須白白耗費掉。他說:「在一個由地球表面的能量遊戲所決定的環境下……如果系統無法再成長,或超出的能量不能完全被系統的成長吸收,那麼就必然在無利的狀況下喪失;無論願不願意,不管是壯麗的還是災難性的,它都必須被耗費掉。」

按普遍經濟學,就如同死亡是最奢華的生命形式,死,就能量的奢侈上,是一物種依靠著另一物種之死而接續存活。從微生物的消耗/消解層層累積堆疊到食物鏈上最高端的生物之能量消耗/消解,都是死亡的各種形式。人之死不過就是回到能量全體之連續性當中。在此意義下,死亡並非如個體經驗上是恐怖的客體。死亡意識,是人類所獨有。獨有人類意識到其中的有/無變化而已,而在人的內在經驗中,體現焦慮或主體的黑夜。

巴塔耶的普遍經濟學,毋寧說是從宇宙論的角度出發的。從早年的《太陽肛門》,巴塔耶就注目到太陽白白給予付出的能量狀態,那是屬於非生產性的榮耀(la gloire improductive)(從阿茲提克的太陽神祭、到柏拉圖太陽喻以降的哲學思想,並連結上生態學太陽的能量觀,無疑都展現出其經濟學之普遍性)。巴塔耶不僅討論宗教的獻祭、情色上的為愛犧牲,在《被詛咒的部分》中,還從資本主義討論到美國戰後的馬歇爾計劃。按巴塔耶,美國在兩次大戰中雖然能量有一定的消耗,但它本身的聚積早已超過無法再增長的規模,因此必須純粹地將國家的財富贈送出去。

4.薩德「第二次死亡」

然而,光是談到宗教獻祭,把物種、人類的生命大量耗費,還不足以解釋巴塔耶在本書中提到的殘殺之例,如吉爾.德.萊斯(Gilles de Rais)。巴塔耶說「在吉爾.德.萊斯的堡壘裡,他凌虐、殺害了幾十名孩子,也許甚至數百名」,這種殘殺意味什麼?在此必須援引談論薩德的哲學。

薩德談論過死亡之後的再死亡,用拉岡的話來說,即「第二次死亡」(the second death)。自然界中,自然的原則就是毀壞與生成,生滅原則是一種理性的秩序,總是因果相接的,但薩德認為還有一種額外的踰越形式,他稱之為犯罪(crime)。犯罪,並不尊重自然之秩序。薩德認為,透過罪行,人才有力量將自然從其自身的法則中解放出來。透過犯罪,人強迫自然一切從頭開始,從零度出發(ex nihilo)。按薩德之思想體系,毀壞是一切的根本;毀壞後,大地星球才得養分足以存活。薩德這樣說:

為了服侍它(自然),必須要有更全面的破壞……,那就是它想要的無盡罪惡。……就必須反對讓我們所埋葬的屍體的因果重生。殘殺只是奪走了我們所襲擊的個體的第一生命,必須要拿掉他的第二個生命才能對自然更有用,因為它要的是毀滅(anéantissement),而我們還無能將我們的殘殺擴及到它所慾望的程度。

連死亡本身,都將要再死亡。這的確是巴塔耶普遍經濟學的先聲。只是面對如此驚世駭俗的第二次死亡,薩德教導的態度是漠然(apathie)。這是一種超脫/超人式的倫理學,一種橫空出世所得的斯多噶式「不動心」。正是面對著千刀萬剮還能不動心,才能回應這自然界殘酷的生與滅(巴塔耶愛馬內,也以漠然稱馬內畫作中的女子奧林匹亞)。

但,巴塔耶談到薩德時,提及還有「笑」。巴塔耶說:「終其一生,薩德從未停止執迷那極度恐怖之物──薩德能笑啊(Sade pouvait rire)。」

笑?本書中論到愛神,巴塔耶也是重複言笑,如,「他有張小孩子的臉(丘比特),讓人見之就發笑」,或「笑與死、笑與情色論亦是連結的……,感官的歡愉與大笑,都是悲劇的共謀──即死亡之基礎」。在巴塔耶的理解裡,愛神讓人又哭又笑。奇妙的是,書末論凌遲之圖時,巴塔耶也特別點出了犧牲者表情上,有一抹狂喜的笑?

5.笑之?哭之?

笑是什麼?自然界中,只有人這種存有者會笑。笑,是多麼獨立異質於大自然的能量耗費啊。顯然:⑴巴塔耶不只談著情色中單純的又喜又悲,如青春戀愛中的淚與樂。⑵更深沉的是,當面對愛神(情色)的淚之時,人應當還是要笑。這種笑,不是更苦痛(悲劇)的嗎?笑看悲喜同合。⑶但巴塔耶談的,更是一種非常哲學性的笑(他曾說:「我的哲學是笑的哲學。」)。如若回到《論尼采》一書中〈無、超越性、內在性〉一節,才能見識巴塔耶嘲笑一切的超越之笑。

該文中,巴塔耶以正統哲學詞語推論著存有者、界限、內在性與超越性等,類比了一個笛卡兒式的起點。巴塔耶說,我是能明確(在界限內)確認的我,我(的界限)之外,即無。固然,歷來的傳統中,在我的界限之外能另立(超越的)存有者,如上帝,如大自然,如它者,如資本,然而「存有者之超越性(transcendance de l’être)基本上是這無(ce néant)」,這些超越我的對象,「它的本質是從我邊界所界定出之虛無(le néant)所給出的」。

於是,因規定出存有的界限,這些超越我的對象而顯示的種種優越性,由此而來的道德、法理、國家、資本等,我與外在於我之超越者而打交道時,或遵從,或聽令,或犧牲,或賺取。但──我亦可嘲笑之。無視於這樣的超越者而取笑之,表面上我笑的是最高者(頂端之存有),但實則我笑的是虛無,「若我取笑虛無,我已取笑它了。笑是在內在性這一邊的,因虛無是笑之對象」,薩德能笑啊。

在巴塔耶眼中,執迷於極度恐怖的薩德之笑,與凌遲之人臉上「神聖狂喜與極度恐懼的完美對立同一」之微笑是一致的,即認出了一切超越者的虛無性而笑之。按上文,耶穌若在十字架上笑了,恐怕也是笑看頂端之存有,直面虛無而興發縱笑。

神話故事的愛慾生殺情節常是精采,但吾人常忘了諸神就是恣肆超越於道德法理之上,愛神之哭與笑亦如此,別忘了阿芙蘿黛蒂深愛的美男子阿多尼斯就是她操弄世人命運而誕生的亂倫之子。當看到愛神之淚,巴塔耶說:「我知道,我自己也會忍不住笑出來。」那是律法、道德、自然……之上的笑?用尼采的話,即超越善惡之笑。

三、《愛神之淚》的臺日影響

半世紀來,《愛神之淚》雖遲未有中譯本,但九○年代卻在臺灣有了間接影響。一九九六至一九九九年間,藝術家陳界仁開始一系列取材於歷史的刑罰之照,完成名為「魂魄暴亂」的創作。其中〈本生圖〉就是轉化「凌遲之照」而來。二○○三年,陳界仁則進一步延伸創作了更廣為人知的錄像作品〈凌遲考〉。值得注意的是,陳界仁同樣論及凌遲者那抹淺淺微笑,以佛陀前世遭肢解及基督徒在十字上的默禱來同論;隱然觸及了巴塔耶的超越善惡之笑。

相較此地,日本對巴塔耶著作的翻譯幾乎亦步亦趨。事實上,六○年代前後(甚至巴塔耶生前),日本便譯出了《文學與惡》(一九五九)、《情色論》(一九五九)、《愛神的眼淚》(一九六四)、《有罪者》(一九六七)、《內在經驗》(一九七○)等書,影響所及,上一代日本前衛的知識分子無不受到震撼。

筆者尤以三島由紀夫為例。三島雖是巴塔耶同時代人,透過翻譯已深悟巴塔耶精神。三島發動軍事政變,失敗後切腹自殺;情節早見於他最自我推崇的小說《憂國》,他說:「《憂國》描寫的性愛與死亡的光景,情色與大義的完全融合與相乘作用,堪稱我對這人生抱以期待的唯一至福。」他自編自導將《憂國》拍成影片,英文片名The Rite of Love and Death,渾然是巴塔耶情色論的真義。後歷史的時代,三島由紀夫更將獻祭/犯罪引領到更高的層次,他非薩德的空想者,也非吉爾.德.萊斯般的殘殺者,更不是巴塔耶觀看凌遲式的癡迷,三島以己身獻祭:「切腹」,親手執行情色與大義之融合,體現了後宗教的人之消盡。

巴塔耶早說了,文學與藝術「在我們身上保持苦惱和對苦惱的超越,它們是宗教的繼承者。我們的悲劇和喜劇都是過去犧牲的延伸」。文學家就是惡的罪犯,這是另一種神祕主義的真理。早在一九六四年,日人便譯出《愛神之淚》,一代文士如澀澤龍彥、寺山修司、土方巽、大島渚等都愛巴塔耶。相較之下,《愛神之淚》中譯本已遲到半個世紀。

| FindBook |

有 10 項符合

愛神之淚:從洞穴壁畫、宗教場面到凌遲酷刑,法國情色論大師巴塔耶分析「極限、踰越」影像的顛峰之作的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 1 則評論 |

|

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

圖書名稱:愛神之淚:從洞穴壁畫、宗教場面到凌遲酷刑,法國情色論大師巴塔耶分析「極限、踰越」影像的顛峰之作

★ 詩人、浪行者、巴塔耶研究者吳懷晨翻譯、導讀

★ 全書搭配二十餘幅藝術圖像及珍貴凌遲影像

★ 麥田時代感書系成書十冊的里程碑標誌作品

『我想要描繪神聖狂喜與極度恐怖之根本同一 —— 唯有情色才能照亮的戰慄之淚。』

『宗教作為整體是奠基於獻祭之上的。但只有無窮無盡地迂迴才能讓我們觸碰到那個片刻,在那裡,相反物似乎可見地結合了,在那裡,宗教恐怖於獻祭中開顯,且與情色的深淵相連結,達致了只有情色才能照亮的、最終的戰慄之淚。』

【內容簡介】

本書為法國當代重量級思想家巴塔耶生前最後一本著作,全書透過傳統圖像呈現了「原始愛欲」與「情色影像」的歷史,藉原始石雕與洞穴畫、希臘羅馬瓶繪及文藝復興以來各大流派的畫作,回顧了史前時代至二十世紀的情色、極限圖像史。愛神(Eros)與眼淚同處於一種模糊性當中。書中更以哲學觀點重新詮釋中國的「凌遲」酷刑,點出「苦痛」與「狂喜」的極端糾纏狀態。而宗教儀式的犧牲形象與究極恐怖,遂成為聯繫欲望的深淵:一道戰慄的淚水。

【巴塔耶的極限書寫片段】

[史前人的情色「魔樣」]

單純的性行為與情色有別;前者屬於動物生命,而獨有人類生命展露了或能定義為「魔鬼」層面的活動,更適切之名曰情色。……老人類已知曉情色了。史前資料讓人咋舌:人類最早被畫在洞穴壁上的形象是陽具勃起的。這些人一點都不「魔」:無論如何,這就是當時史前的「魔樣」。

[拉斯科洞窟]

今日,一切攤在陽光下,再無任何疑惑。隨著地下洞窟日漸發掘,無盡的夜裡參訪者一位接一位,遊客愈來愈多:尤其被吸引到最是特別美麗、最豐碩的拉斯科洞穴。的確,在這洞穴最幽深的裂縫中,最深也最難以抵達處……裂縫底部,現今習稱的「地窖」 處是如此難以抵達,於此,我們撞上最驚詫與最奇譎的召喚。

[勃起的鳥頭人]

一個差不多死透的人,四肢橫躺,他面前有一隻巨大、不動的、帶威脅性的動物。動物是頭野牛,散發出的威脅比牠的死亡更加沉重:帶傷、肚破腸流、臟器外露。很明顯是那名橫躺者先以長矛殺死了牠……。但那傢伙又不太算是人,他頭是鳥首,前有鳥喙。這幀照片中還有一樁難以合理化的矛盾事:死者的性器正勃起。正為此事,這場景有了情色的特質……在這難以進入的裂縫中揭露了一個──晦澀的──卻被遺忘千年的劇碼:它重又浮現,但沒有脫離晦澀。它自我揭露,然而,又自我遮蔽。

[剖腹大笑]

所謂的對反尤是:

猿人的無尊嚴,牠不笑……

人的尊嚴,他倒是可以「剖腹」大笑……

感官的貪歡與大笑,都是悲劇的共謀──即死亡之基礎……

直立姿與連結著蹲姿的肛門口,既親密又對反……

[愛神的眼淚與做愛禁忌]

情色暗示總是有力量挑起嗤笑。尤其當我說到愛神的「眼淚」,我知道,自己也會忍不住笑出來……愛神仍是悲劇性的。……我們知道古人的愛神有其天真的一面:他有張小孩子的臉。但到了最後,愛情還能讓我們發笑,這種愛不是讓人更痛苦嗎?情色的基礎是性行為。現在,此行為遭到禁忌。這是令人無法想像的!做愛是「禁忌」!除非你偷偷地進行。但如果我們偷偷地進行,此禁忌便形變了,它以既淫穢又神性的光芒去照亮所禁之物:簡單地說,禁忌以一種宗教之光去照亮性行為。

[薩德]

終其一生,薩德從未停止執迷那極度恐怖之物,不論那究竟是什麼──他著作裡的駭人故事由此而來──「薩德能笑啊」。……薩德被囚禁了三十年,無數夢魘的孤獨伴隨他:充斥淒厲尖叫與染血之屍的夢魘。薩德殘度餘生,靠想像難以忍受之物來殘度己命。惴惴不安有如一場爆炸將其撕碎,且讓他窒息死亡……

[戰爭與勞動]

戰爭日益殘酷、紀律窒息,就減少了惡名昭彰的發洩及暢快的成分,這些都是勝利者在過去戰爭中所享受的。相反地,增添在大屠殺之上的,是陳腐的恐怖,集中營中滅頂的恐怖。蓄意的恐怖採取壓抑之義:我們這個世紀的戰爭是機械之戰,戰爭已變得老態龍鍾。世界終於讓位給理性。甚至在戰爭中,勞動成為了原則,勞動成為了根本法則。

[凌遲]

展示在此的酷刑是「凌遲」,專門對治最嚴重的罪行。……有人告訴我,為了把酷刑延長,會提供鴉片給這位被詛咒的人。杜馬強調了犧牲者表情上狂喜的樣貌。……這張照片在我的生命中有著決定性的角色。我從未停止執迷於這苦痛的影像,有時是狂喜,有時則無以承受。

【麥田「時代感」書系】

重讀過去,連結此刻,想像未來

李明璁 = 策劃主編

已出版書目 >>>

1.《共產黨宣言》

2.《墮落論》

3.《符號帝國》

4.《單向度的人》

5.《愛因斯坦自選集》

6.《現代生活的畫家:波特萊爾文集》

7.《學做工》

8.《物體系》

9.《空間物種》

10.《愛神之淚》

作者簡介:

喬治 · 巴塔耶 Georges Bataille

法國一代哲學家,當代思潮經典先驅,對二十世紀法國思想界影響極鉅,是「大師中的大師」,啟發了傅柯、德希達、巴特等學術巨擘,傅柯尊其為「我們世紀最重要的作家」。他以《情色論》、《內在經驗》、《眼睛的故事》等名作廣為人知,大膽揭露人性的深層欲望,前衛、迷離的概念至今依然犀利,橫跨「極限」與「異質」地帶,在讀者腦中注入最切膚的戰慄體驗。

譯者簡介:

吳懷晨

政大哲學博士,臺北藝術大學人文學院教授。著有《奧賾論理:跨文化哲學研究》等學術論述四種,執行過十餘次科技部研究案及教育部計劃案(曾績優獲獎)。出版散文《浪人之歌》,詩集《浪人吟》、《渴飲光流》,獲吳濁流文學獎等。譯作多種,曾兩次獲年度好書獎。

章節試閱

導讀 〈愛神之笑?愛洛斯之淚?〉

吳懷晨(詩人、巴塔耶研究者)

一、禁書《愛神之淚》

《愛神之淚》初版於一九六一年,是巴塔耶生前最後一本出版的著作,次年,巴塔耶病逝,本書即遭法國文化部以妨礙風化名義查禁。《愛神之淚》從史前岩洞壁畫談起(幾占了半冊篇幅),縱論古希臘酒神節、基督教興起後的畫作流派(中世紀惡魔崇拜、矯飾主義、哥雅、馬內)、薩德、巫毒教,直抒至二十世紀初的北京凌遲照。表面看來,近似作者獨門的藝術簡史,易讀但費解,因書中內容多處複沓且簡略;顯見撰寫此書時的巴塔耶身體已衰。

「愛神之淚」(...

吳懷晨(詩人、巴塔耶研究者)

一、禁書《愛神之淚》

《愛神之淚》初版於一九六一年,是巴塔耶生前最後一本出版的著作,次年,巴塔耶病逝,本書即遭法國文化部以妨礙風化名義查禁。《愛神之淚》從史前岩洞壁畫談起(幾占了半冊篇幅),縱論古希臘酒神節、基督教興起後的畫作流派(中世紀惡魔崇拜、矯飾主義、哥雅、馬內)、薩德、巫毒教,直抒至二十世紀初的北京凌遲照。表面看來,近似作者獨門的藝術簡史,易讀但費解,因書中內容多處複沓且簡略;顯見撰寫此書時的巴塔耶身體已衰。

「愛神之淚」(...

顯示全部內容

目錄

「時代感」總序

導讀〈愛神之笑?愛洛斯之淚?〉

前言

第一部分 開端

(愛神的誕生)

I. 死亡意識

1. 情色、死亡與「魔鬼」

2. 史前人類與壁畫洞穴

3. 情色與死亡意識之連結

4. 拉斯科洞穴─死亡在地窖深處

II. 勞動與遊戲

1. 情色、勞動與「小死」

2. 雙重魔法的洞穴

第二部分 終結

(從古代到現在)

I. 酒神或古代

1. 戰爭的誕生

2. 奴隸制與賣淫

3. 勞動之優先

4. 論下層階級在宗教情色發展中的角色

5. 從情色縱笑到禁忌

6. 悲劇的情色論

7. 節慶的踰越之神:戴奧尼索斯

8. 酒神的世界

II. 基督教時代

...

導讀〈愛神之笑?愛洛斯之淚?〉

前言

第一部分 開端

(愛神的誕生)

I. 死亡意識

1. 情色、死亡與「魔鬼」

2. 史前人類與壁畫洞穴

3. 情色與死亡意識之連結

4. 拉斯科洞穴─死亡在地窖深處

II. 勞動與遊戲

1. 情色、勞動與「小死」

2. 雙重魔法的洞穴

第二部分 終結

(從古代到現在)

I. 酒神或古代

1. 戰爭的誕生

2. 奴隸制與賣淫

3. 勞動之優先

4. 論下層階級在宗教情色發展中的角色

5. 從情色縱笑到禁忌

6. 悲劇的情色論

7. 節慶的踰越之神:戴奧尼索斯

8. 酒神的世界

II. 基督教時代

...

顯示全部內容

圖書評論 - 評分:

|

|