我們會發現,英語不是邏輯清楚的系統。英語詞彙並非由歷代的傳統思想家所創造,因此不能將先入為主的理想科學方法強加於英語,然後期望能夠提出比我們起步時更有系統和更為明確的東西:我們起步時擁有的是一種不成熟的異質集團,保留了無數次嘗試有條理溝通之後形成的骨頭,骨質堅不可摧,而我們下的定義是要當作身體,必然會反映這種情況。

─菲利普.巴布科克.戈夫(Philip Babcock Gove),韋氏公司內部「下定義的技巧」備忘便條,一九五八年五月二十二日

前言

人類共享的經驗不多,語言是其中之一。並非人人皆能走路,不是所有人都會唱歌,也不是每個人都愛吃醃菜。然而,我們一生下來都想告訴別人,為什麼我們不能走路、唱歌或愛吃醃菜,所以我們會使用語言。我們就像語言貯藏者,一輩子都在累積大量詞彙及其意義的索引,最終可以看著某個人,說出、寫下或打手語,表示:「I don’t do pickles(我不吃醃菜)。」

如果對方反問:「你剛說『做』(do),究竟是什麼意思?」這時問題就來了。

你到底想怎樣「做」?人類打從降臨這個世界,可能不斷下定義。孩童學習母語的過程便透露這點:嬌小軟嫩的嬰兒還在流口水時,就有人跟他解釋身旁的東西是什麼,然後寶寶會慢慢了解,媽咪或爹地嘴裡說出來的聲音,好比「cup」(杯子),原來跟媽咪或爹地指的東西有關。看著關聯浮現就像觀看縮小版的核分裂:眼睛後面有一道閃光,一堆神經元突觸突然互聯,然後是瘋狂指點和收集數據。寶寶點某個東西,大人就會熱切說出代表那個東西的單字。人此時就開始定義外界。

人日漸長大,用字就愈細膩。我們會將「cat」(貓)和「meow」(喵)配對使用;我們知道獅子和花豹都是「cat」(貓科動物),儘管牠們跟家中長毛波斯貓的共同點,就像泰迪熊玩偶和灰熊的共同點一樣。我們在腦中建立了一張索引卡,列出別人說出「cat」時腦海浮現的所有東西。然後,當我們發現愛爾蘭的部分地區竟然把壞天氣稱為「cat」時,我們會睜大眼睛,隨即把增補資料的小卡片裝訂到那張索引卡上。

「cat」這個詞不可言喻且含義廣泛,可指包含獅子的動物、家裡豢養的懶貓和愛爾蘭的惡劣天氣,而我們其實不斷在尋找一個說法來補捉這個詞的全貌。因此,我們會參照最有可能找到這個說法的來源:字典。

我們會閱讀字典列出的定義,但很少思考字典如何收錄它們。字典定義的字字句句都是某一位坐在辦公室裡的人寫出來的。他們1會瞇著眼睛,字斟句酌,苦思如何簡潔且準確描述「cat」指涉的天氣意義。這些人日復一日耗費大量心血,只為了描述「不可言喻的」語意,奮力從濕漉漉的大腦擰出一字一句,希望完美的說法會滴到桌上。然而,無用的文字早已在他們腳下積聚成水坑,並且滲進他們的鞋子,但他們依舊無動於衷。

詞典編纂者學習如何撰寫一本字典時,必須面對英語及其使用者的「艾雪風格」邏輯。某個詞看似簡單易懂,卻是一座語言遊樂宮,門戶洞開,迎向無垠天空,令人摸不著邊際,而且樓梯延伸,通往茫然之處,讓人無所適從。人們對語言的堅定看法會扯後腿,令他們舉步維艱;他們自身的偏見如同沉重負擔,讓自己寸步難行。詞典編纂者不斷艱難前行,雖迷惘困惑,卻專心致志,一心捕捉和記錄英語。「up」(向上)就是「down」(向下),2「bad」(壞)等於「good」(好)。3最簡單的字,最讓人頭痛。寧可別碰這些字。

英語龐雜紛亂,因此編排本書的方式與編纂字典雷同:逐字釋義,各個擊破。

第一章

赫爾文蓋赫爾(Hrafnkell)

論墜入愛河

我們待在一間很小的會議室,感到渾身不自在。那是六月的某一天,天氣涼爽,我坐在辦公椅上,一動也不動,冷氣開得超強,我卻滿身大汗,衣服都濕透了。我每次面試都如此。

一個月之前,我向美國最老牌的權威字典出版社韋氏公司(Merriam-Webster)應徵編輯助理。這是最低階的職務,但我看到主要職責是撰寫和編輯英語詞典時,就像一便士遊樂場亮了起來,整個人喜形於色。我胡亂拼湊出一份履歷表,寄出後便收到面試通知。我在面試前,挑了最合適的衣服,還噴了止汗劑(結果無濟於事)。

坐在我對面的是史蒂夫.佩羅(Steve Perrault)。他當時是(至今仍是)詞彙釋義部門的主管,我希望能在他手下任職。史蒂夫人高馬大,溫文儒雅,跟我一樣彎腰駝背,他向我介紹近乎安靜無聲的樸實編輯樓層時,看起來幾乎就跟我一樣羞澀笨拙。我倆顯然都不喜歡面試,但只有我汗流浹背。

史蒂夫問我:「妳為什麼喜歡編字典?」

我深吸了一口氣,閉緊嘴巴,免得喋喋不休。一切真是說來話長。

◎文字天賦

我是長女,出生於藍領家庭,家人並非特別熱愛文學,但我卻喜歡看書。根據大人吹捧我的「兒時回憶」,我三歲便能識字,搭車時會不時讀出路標名稱,還會從冰箱裡拿出沙拉醬的罐子,口中唸唸有詞,咿咿呀呀讀出味道濃郁的品牌名稱:「Blue Chee-see」(Blue Cheese Dressing,藍紋乳酪醬)、「Eye-tal-eye-un」(Italian Dressing,義式沙拉醬)和「Thouse-and Eyes-land」(Thousand Island Dressing,千島醬)。我這麼早熟,父母都很訝異,卻不作多想。

我會逐字逐句咀嚼硬頁童書,偷偷收藏目錄,不停翻閱家裡訂閱的兩本月刊雜誌(《國家地理雜誌》〔National Geographic〕和《讀者文摘》〔Reader’s Digest〕),把頁面翻得破破爛爛。有一天,我父親從家裡附近的發電廠下班回家,整個人疲憊不堪,跌坐在我身旁的沙發上。他伸了懶腰,口中呻吟著,把安全帽戴在我的頭上,問道:「寶貝,你在唸什麼啊?」我把書拿起來給他看,那是我母親以前當護理師時使用的《泰柏醫學百科詞典》(Taberʼs Cyclopedic Medical Dictionary)。我告訴父親:「我讀到scleroderma(硬皮症),那是一種皮膚病。」我當時大約九歲。

十六歲時,我發現更多適合成人的精采書籍,比如:珍.奧斯汀(Jane Austen)、狄更斯(Charles Dickens)、英國作家馬洛禮(Sir Thomas Malory)和愛爾蘭作家史杜克(Abraham “Bram” Stoker)的作品,以及一些英國勃朗特三姊妹(Brontës family)的著作。我會偷偷把這些書拿到房間,不停閱讀,讀到兩眼昏花。

吸引我的不是書中故事(無論精不精采),而是英語本身,也就是我帶牙套的嘴巴讀文字的感覺,以及字句在我青春期腦海咯噔作響的聲音。我年齡漸增,語言就成了上選武器:我一個十幾歲的女孩,呆頭愣腦,個子矮小,不善交際,除了語言,還有什麼可用的?我是個大剌剌的怪胎,大家都這樣看待我。我祖母告訴我:「千萬不要跟那些壞同學回嘴。」老媽也同聲附和:「別理他們。」但是,我既然比他們聰明,為什麼要裝聾作啞,讓自己不高興?我從書架上偷偷取出打折買來的舊《羅傑同義詞詞典》(Rogetʼs Thesaurus),把書藏在襯衫底下,緊挨著心臟,然後跑進房間翻閱。當我看到討厭的男生在大廳裡嘲笑另一個女孩的身材時,我就會嘀咕:「Troglodyte(穴居人)。」某位同學吹噓前一個週末開派對狂飲啤酒時,我會生悶氣,罵道:「Cacafuego(自吹自擂的人)。」其他人會選擇當「brownnoser」(諂媚者/馬屁精);我則用盡全力把他們貶為「pathetic, lickspittling ass」(阿諛奉承者,直譯為:舔人屁股的可憐蟲)。

◎文字的趣味

我是個文字狂(lexophile),卻從未想過一輩子舞文弄墨。我生於藍領家庭,為人很務實,玩弄文字只能當興趣,無法靠這賺錢過好日子,而且我也不想浪費大學時光(我的家族沒人上過大學),把自己鎖在離家千里的另一個房間,每天讀書十四個小時(雖然我一想到這點,就會痴迷得有點恍神)。我上大學就是要當醫生。幹這行收入穩定,只要當了神經外科醫生,肯定能挪出許多時間看書。1

我的有機化學被當掉,所以當不了醫生,沒有出去殘害病人。系上開設有機化學,就是要剔除我這種不適合行醫的廢柴。我升上大二時漫無目標,所以選了幾門人文課程。宿舍的一位女生邊吃葡萄乾小麥片(Raisin Bran)邊問我選了哪些課。我一口氣便報出課名:「拉丁語、宗教哲學、探討中世紀冰島家族傳奇(Medieval Icelandic family sagas)方言的課程……」

「等一下。」她打斷我的話。「Medieval Icelandic family sagas。Medieval Icelandic family sagas。」她把湯匙放下,說道:「我再重複這幾個字,讓妳知道它們唸起來有多麼奇怪:Medieval Icelandic family sagas。」

聽起來確實很古怪,但總比有機化學更有趣。如果我讀了醫學預科之後有哪些體悟,那就是我不擅長數字。那位女生又開始吃早餐:「好吧,我了解。反正繳學貸的是妳。」

中世紀冰島家族傳奇是北歐最初定居者的故事集,多數故事都有歷史根據,但聽起來就像瑞典導演英格瑪.柏格曼(Ingmar Bergman)撰寫的肥皂劇,不外乎描寫以下主題:各家族彼此仇恨,爭鬥數個世紀;為了謀求政治利益而殺人;女人利用丈夫或父親,只為了光耀門楣;主角結婚、離婚又再婚,但配偶最終都離奇死亡。還有名為「Thorgrim Cod-Biter」的殭屍,以及名叫「Ketil Flat-Nose」(扁鼻子凱特爾)的角色。我讀醫學預科第一年不順遂,若要療傷止痛,上這門課就對了。

然而,讓我著迷不已的,乃是我的教授(他留著紅鬍子,修剪得整整齊齊,舉止高雅大方,猶如出身牛津劍橋的菁英分子,把他稱為某個傳奇故事中的「Craig the Tweedy」〔愛穿粗花呢服裝的克雷格〕也絕不過分)帶我們學習古挪威語名字的發音。

我們才剛開始讀一則傳奇,主角名為「Hrafnkell」(赫爾文蓋赫爾)。我和其他同學一樣,以為這群混亂字母的發音是/huh-RAW-funk-ul/或/RAW-funk-ell/。教授說:不,不是這樣唸。古挪威語的發音規則不一樣,「Hrafnkell」應該要這樣唸……我無法用自己所知的英文二十六個字母的發音去標出從他嘴裡發出的聲音。「Hraf」是顎音,要捲舌發出/HRAHP/,好像你擋下一個跑得上氣不接下氣的人,要他清清喉嚨,然後唸出「crap」(廢話)。夾在中間的「n」是吞音的哼聲,用來稍微停頓,讓聲帶準備發出宏亮的「kell」,猶如發出「blech」(表示噁心的用語,發音類似「布來赫爾」)。在電視廣告中,有人把一盤蒸熟的花椰菜、而非草莓可可球香脆麥片送到小孩面前時,他們就會發出這種聲音。最後,把/b/」換成「kitten」(小貓)的/k/音。綜合前面的發音,便可唸出「Hrafnkell」。

班上沒人能唸對最後的音;大家聽起來就像在吐毛球的貓咪。教授唸「Ch、ch」,我們就很認真模仿「Uch、Uch」。有位同學抱怨:「我口水吐了一身。」教授一聽,興高采烈說:「對,就是這樣。你唸對了!」

教授指出,在古挪威語中,最後的雙l稱為清齒齦邊擦音(voiceless alveolar lateral fricative)。「你說什麼?」我頓時脫口而出。他於是重複一次:「清齒齦邊擦音。」然後,教授說威爾斯語(Welsh)也有這種音,但我聽不進去,滿腦子想著剛剛聽到的術語。「清齒齦邊擦音。」你發出了響聲,你給出了聲音,它卻稱為「無聲」。發音時好像對著口中咀嚼的一批「嚼菸」說話,氣流會從舌頭「側邊」流過。而且還有「摩擦音」,聽起來很讓人頭痛,壓根就學不會。

我下課後去找教授。我告訴他我想修「這個」,也就是冰島家族傳奇和奇怪的發音,還有其他雜七雜八的東西。

| FindBook |

有 11 項符合

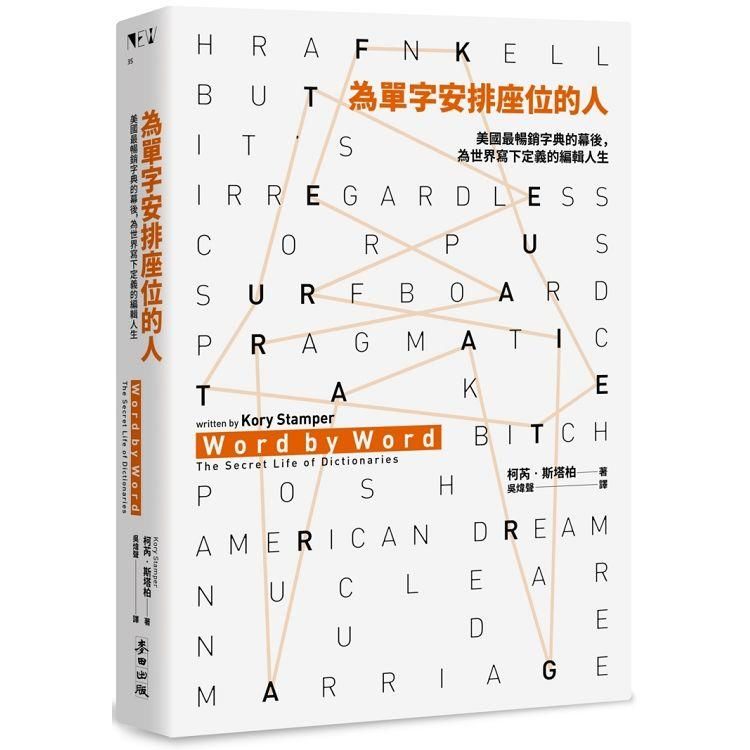

為單字安排座位的人:美國最暢銷字典的幕後,為世界寫下定義的編輯人生的圖書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:為單字安排座位的人:美國最暢銷字典的幕後,為世界寫下定義的編輯人生

是誰默默為萬事萬物寫下定義?

從小說到廣告,從流行用語「OMG」到《哈利波特》的「麻瓜」

權威字典編輯現身說法,揭開千餘個單字的幕後故事

◎亞馬遜讀者4.6星・Goodreads網站4.2星口碑好評

◎《紐約時報》、《出版人週刊》、《華爾街日報》、《紐約客》、《紐約郵報》

──重量媒體高度肯定

國立臺灣大學翻譯碩士學程助理教授 陳榮彬/行銷顧問、《吐納商業評論》創辦人 傅瑞德/國立臺灣師範大學翻譯所教授 賴慈芸/國立臺灣科技大學語言中心助理教授 謝承諭/國立臺灣大學語言學研究所所長 謝舒凱

──語言權威大力推薦(按姓氏筆畫順序排列)

▍內容簡介

從文字宅到為世界寫下定義,

在數位閱讀凌駕紙本閱讀的時代,

字典編輯如何扮演研究語言、影響溝通的關鍵角色?

◎為了寫一個短短單字的「意義說明」,需要花上兩、三年……

◎例句不能寫得太生動,必須平淡無趣?

◎校對讀音的「發音編輯」整天都在看YouTube?

◎想捕捉「bitch」這個字的意思,男女編輯吵了好幾世紀……

◎只是為「婚姻」下了新的定義,卻被捲入一場文化戰爭?

想在最權威的《韋氏大字典》當字典編輯,不必主修語言學,卻絕對得擁有天生敏銳過人的「語感」。根據作者超過二十年的工作經驗,原來,幫一個單字找到適合的「座位」,不僅曠日廢時,更需要動員「校對編輯」、「定年編輯」、「參照編輯」等職務不同的編輯通力合作。若你不是一位願意絞盡腦汁斟酌用字的「文字宅」,你就無法同時研究軍事、編織、賽車、酷兒理論,反覆和同事辯論、從文法角度分析字句,只為了替一個單字精準下定義。全書共分十五章,從方言如何扭轉槍殺案陪審團的判決、短短單字竟能包含六百多種字義,到政治或髒話等敏感字眼的定義技術,一路探索英語變遷的博大精深。

在全球零時差、資訊爆炸的時代,任何人只要上網就能即時免費搜尋到一個字的意義,然而,唯有字典能在字義的瞬息萬變中,為人類的語言去蕪存菁,捕捉一個字在當下的真實意涵。本書帶你認識記錄語言最小單位的幕後工作者,如何努力打造一部字典,持續為世界寫下定義,成為影響現代人溝通往來的重要關鍵。

▍各界讚譽

身為譯者,韋氏詞典是僅次於《牛津英語詞典》的次要權威性參考依據,儘管近年來基於實務所需,我已經比較傾向於參考多語言詞典,維基詞典。而一般人(包括我本人)在閱讀本書以前,都認為詞典編纂肯定是件很無聊的事。拜託,背單字、片語的經驗有夠可怕的,不是嗎?更何況是編纂裡面只有單字、片語的書!但是閱讀本書之後,我們都要改觀了。好吧,我承認本書的一些幽默元素過於「學術」,不過真得要非常風趣的人,才寫得出這種書吧!本書作者柯芮.斯塔柏於一九九八年加入韋氏詞典的編輯團隊,天天與詞彙為伍,「為單字安排座位的人」的確非常適合作為本書書名──儘管我可能會把書名換成「編纂上癮症患者的告白」或是「這個字是什麼意思,老娘說了算」之類的。能把這類題材寫成一本讀來充滿趣味的書,我由衷佩服斯塔柏小姐。

── 國立臺灣大學翻譯碩士學程助理教授 陳榮彬

譯者離不開字典。我在念翻譯研究所的時候,圖書室永遠放著一本超級大本的韋氏大字典,還有專用的展示桌。雖然字典的形式已經從厚重的紙本進化到無形的雲端(為我翻爛的那幾本字典默哀一分鐘),但翻譯時遇到眼生的字、不太確定的字、或本來認識但沒看過這樣用的字,終究還是要回歸字的定義、回溯字的歷史、找找例句,也就是查字典。有人說翻譯不過是「搬字過紙」,但其實字也沒那麼容易搬;我們譯者也和字典編輯一樣,都是為字著迷的人,有時會被一個簡單的字卡很久,就是找不到適合的譯法;過幾天走在路上或半睡半醒之際才忽然想到一個絕妙說法。所以看這本書的時候,除了大開眼界(原來字典是這樣編成的!)之外,還心有戚戚焉:原來編字典的人和我們譯者一樣,也常常感到迷惑與挫折;而我們尋字覓詞的樂趣,或許也只有編字典的人最懂啊!

── 國立臺灣師範大學翻譯所教授 賴慈芸

字、詞典的編纂,不管是針對我們的母語或是像英文這樣的外語,感覺都像是離我們非常遙遠的事。尤其是在這個萬事問Google的年代,字、詞典的存在感似乎就更加低落。我們往往將字、詞典的內容視為理所當然,鮮少去探究這背後的原理與過程。但是這本《為單字安排座位的人》的作者,用十五個關鍵詞,道出了編字典背後的甘苦辛酸,其中有淚水、有熱血、有不平、有喜悅。一個條目的增刪修訂,不僅要經過出版社內部的反覆推敲,也可能會要與外界讀者進行來回攻防。作者在書中更提到了許多當代語言學的觀點與方法,將語言、社會、文化、科技等層面都串連在一起,為想要了解語言本質與變遷的讀者,提供了一個新的視野。語言不再只是死板板的文法與規則,更是與社會脈動息息相關、緊密相連的有機體。原來,編字典不只比我們想的更有趣,對每個語言使用者來說,其實也更饒富意義!

──國立臺灣科技大學語言中心助理教授 謝承諭

本書讓人窺探詞典頁面工整定義背後的混亂世界,奇妙有趣,讓人驚嘆……。時而幽默風趣,時而令人沮喪,時而讓人驚訝,而最重要的是,時而引人入勝。斯塔柏用詞精準無比,讀之令人愉快,但她身為詞典編輯,用字遣詞精準或許並不令人意外。

──《書單雜誌》

本書引人入勝,讓人難以置信……斯塔柏對文字懷抱熱情,令讀者深有同感,而且她天賦甚高,遣詞用字饒富趣味。

──《紐約客》

《為單字安排座位的人》闡述編纂詞典的技巧……同時論及相關的人情世故,令人耳目一新。本書提到各類人士的特質,尤其揭露諸多韋氏編輯的習性,此乃本書魅力之所在,讓人讀之興味盎然。

──《華爾街日報》

本書充滿各種詞彙知識,能讓讀者和作家愛不釋手,熬夜翻閱章節:英語詞彙源自何處?字詞的意義如何以及為何每年或每世紀都會發生變化?

──《達拉斯晨報》

饒富趣味……斯塔柏展現無比熱情與高雅風格……談天說地論述語言,字裡行間活力十足。

──《泰晤士報文學增刊》

《為單字安排座位的人》回顧作者編纂詞典的生涯,同時詳述編寫字典時苦思傷神的過程。

──《紐約時報》

只要喜愛文字或對文字抱持意見,都能在本書的文字沙箱內快樂玩耍。

──《華盛頓時報》

美味的文字饗宴……斯塔柏慷慨陳詞,講述方言之美及其必要,同時討論如何評價新興詞語且涉及諸多主題。她擅於列舉有趣詞源、討論有爭議的文法和引述自大讀者的謾罵信件,從中娛樂讀者。

──《出版人週刊》

本書出眾迷人……融合回憶錄、編輯生活記事和文字歷史源由。

──《紐約郵報》

本書講述詞典編纂者的成長歷程……斯塔柏闡述編寫詞典條目的每一個階段。她充滿熱情、用詞精準且風趣幽默(也會暴跳如雷)。

──《高等教育紀事報》

《為單字安排座位的人》寓教於樂。

──《巴爾的摩太陽報》

本書引人入勝。

──《林肯星報》

本書內容奇特、迷人有趣。

──《公報》

本書用詞巧妙、字字珠璣且風趣幽默,能令詞典讀者興味盎然……乃是頌讚編纂詞典的技藝。

──《書架意識》

本書文字風趣,揭開詞典如何收錄新詞的內幕,同時諷刺英語發展的歷史,以及回顧斯塔柏踏入這行的歷程。

──《漢普夏每日公報》

作者簡介:

柯芮.斯塔柏Kory Stamper

柯芮.斯塔柏於韋氏公司負責編纂詞典,同時編寫「詢問編輯」(Ask the Editor)影片系列,並在影片中現身說法。她的文章常見於《衛報》、《紐約時報》、《華盛頓郵報》等重要媒體,也經常出席公開講座,以字典編輯身分討論語言學和詞典編纂工作內容。曾於TED演講,將語言學以易懂的方式介紹給大眾,說明語言不分好或壞,而是代表著語言使用者的獨有特質。藉由認識語言的本質,為溝通頻繁的現代人創造多元而和諧的相互理解基礎。

譯者簡介:

吳煒聲

美國蒙特瑞國際研究學院中英口筆譯組碩士。現為國立清華大學與交通大學外國語文學系兼任講師及自由譯者。致力於英語教學與中英翻譯研究,建立「天地無用」部落格,分享多年的學習英語心得。

部落格「天地無用」 english.ecominfozone.net

章節試閱

我們會發現,英語不是邏輯清楚的系統。英語詞彙並非由歷代的傳統思想家所創造,因此不能將先入為主的理想科學方法強加於英語,然後期望能夠提出比我們起步時更有系統和更為明確的東西:我們起步時擁有的是一種不成熟的異質集團,保留了無數次嘗試有條理溝通之後形成的骨頭,骨質堅不可摧,而我們下的定義是要當作身體,必然會反映這種情況。

─菲利普.巴布科克.戈夫(Philip Babcock Gove),韋氏公司內部「下定義的技巧」備忘便條,一九五八年五月二十二日

前言

人類共享的經驗不多,語言是其中之一。並非人人皆能走路,不是所有人都...

─菲利普.巴布科克.戈夫(Philip Babcock Gove),韋氏公司內部「下定義的技巧」備忘便條,一九五八年五月二十二日

前言

人類共享的經驗不多,語言是其中之一。並非人人皆能走路,不是所有人都...

顯示全部內容

|