第九講 社會流動及其局限(摘錄)

一、舊門第消失與新士人興起

科舉制度配合上印刷術的推廣應用與教育機會的普遍增加,促成了唐、宋之間社會型態的轉變。這一個轉變表現在宋代社會上,便是統治階層社會縱向流動的加速。以往政權由少數世家大族長期壟斷的情形不再存在,科舉出身的士人取而代之成為政治的核心,而他們往往是驟盛忽衰,不容易再形成以往門第那種可以延續好幾百年的政治力量。和科舉制度影響及社會縱向流動這一個課題同樣重要而且相互關聯的,還有科舉制度對家族組織的影響。構成中古門第的世家大族,外則藉地望、譜系來維繫,內則憑禮法、經學而傳家,並且以九品中正制度來延續其政治地位;宋代新興士人的家族組織,則與科舉制度的影響不能脫離關係。關於這一點,已有學者以專文提出深具啟發性的看法;本書雖然也觸及科舉制度對家族組織影響的某些方面,如第七講所論及的義學,但是未能專就這一個問題作整體性的討論。

早在民國二十九年(1940),錢穆在《國史大綱》第四十一章〈社會自由講學之再興起〉中,已經指出唐代中葉以後,中國有兩項很大的變遷,一項是南北經濟文化的轉移,另一項是社會上貴族門第的逐漸衰落。並且進一步認為門第衰落之後,社會上的新形象主要有三點:一是學術文化傳播更廣泛,二是政治權解放更普遍,三是社會階級更消融。而在政治權解放更普遍這一點中,他講「以前參預政治活動的,大體上為幾個門第氏族所傳襲,現在漸漸轉換得更快,超遷得更速,真真的白衣公卿,成為常事。」民國三十九年(1950),錢穆在〈中國社會演變〉一文中,為唐代以後具有上述特色的社會,命名為「科舉的社會」,並且說:「這一種社會,從唐代已開始,到宋代始定型。這一種社會的中心力量完全寄託在科舉制度上。」這篇文章,後來收入錢穆的一本小書《國史新論》中。

在錢穆寫〈中國社會演變〉一文的三年前,學術界開始以統計的方式來探討宋代社會的上下階層之間的縱向流動。這一個研究方向首先出現於美國,美國宋史研究的奠基人柯睿格(E. A. Kracke, Jr.) 在1947 年發表的“Family Vs. Merit in Chinese Civil Service Examinations under the Empire” 一文中,運用南宋《紹興十八年同年小錄》和《寶祐四年登科錄》兩份進士錄取名單,統計這兩榜進士中所謂「新血」的比例。然後在1950 年,日本學者周藤吉之在《宋代官僚制と大土地所有》一書中,也用同樣的資料,做了更加廣泛的統計。錢穆的學生孫國棟在民國四十八年(1959),於香港發表〈唐宋之際社會門第之消融〉一文,運用《新唐書》、《舊唐書》及《宋史》列傳人物的家世資料,比較中唐以後和北宋時期人物出身背景的差異。民國六十年(1971),政治大學政治研究所研究生陳義彥,將他碩士論文的一部分寫成〈以布衣入仕情形分析北宋布衣階層的社會流動〉一文發表,統計《宋史》列傳中北宋人物的出身背景。民國六十六年(1977),他的碩士論文《北宋統治階層社會流動之研究》出版。他們的研究成果,大體上都印證了錢穆在《國史大綱》中的看法。在美國的中國史學界,同樣是科舉時代的社會流動研究,除了宋代之外,還有何炳棣對於明清時期的研究,他在1950 年代運用這一個時期的進士登科名錄、舉人與貢生的名簿同年齒錄及生員題名錄,分析近四萬名人物的三代祖先,也認為從明到清平民向上流動的機會雖然漸減,但是就整個明清時期來講,仍然有相當程度的流動性。他的專書The Ladder of Success in Imperial China: Aspects of Social Mobility, 1368-1911(《明清社會史論》),出版於1962年。一直要到1980年代,這樣的看法才受到美國學者郝若貝(Robert M. Hartwell)和他的學生韓明士(Robert P. Hymes)的挑戰。

上述有關唐宋社會流動的研究指出,儘管在盛唐時期,科舉考試制度已經成為政府取士的重要途徑,但是在中晚唐,門第勢力在政治上仍然占有重要的地位。據孫國棟的統計,《舊唐書》所載從唐肅宗到唐代末年之間的人物,大約有將近十分之七出自名族和公卿子弟,出身於寒素者不及七分之一,如果以宰輔的家世作比較,兩者的比例更加懸殊(80%:7%);經過唐末五代的大亂,唐代的官宦大族受到很大的摧殘,從此脫離了政治的核心,到北宋時期,政治上活躍的已是另外一群新興的士人。《宋史》列傳中的一千多位北宋人物,源出於唐代大族的只有十姓三十二人,這些人物的家世,在唐末五代或則已經式微,與寒賤無異,或則流移外地,失其故業。而宋代政治人物的家世背景,在構成上已和唐代大不相同。據陳義彥的統計,《宋史》列傳中的北宋人物,出身於高官家庭的不過四分之一左右,而出身於布衣的則超過二分之一,而且隨著時間的演進,時代愈晚,布衣出身的比例也愈高;以宰輔的出身來作統計,情況也大體相似。而布衣官員入仕的途徑,在北宋初期以科舉出身的約占三分之一,在北宋中期已超過四分之三,到北宋晚期更超過五分之四。科舉制度所造成的影響,十分明顯。柯睿格則指出,南宋紹興十八年(1148)和寶祐四年(1256)兩榜登科錄中的進士,祖宗三代都不曾仕宦的進士,也都要超過一半以上。

上述的統計,說明到了宋代,世家大族已經無法再像唐代以前一樣壟斷仕途,仕宦之家再也不容易世代保持仕宦的身分,除非子孫能夠世代不斷地在科舉考試中表現優異;而布衣入仕的途徑則寬廣了很多,他們只要能在科舉考試中表現才能,就有機會進入仕途,甚至擢升高官。這也就是說,宋代統治階層的流動性,要比唐代高了很多。

不過所謂社會流動的加速,是就和唐代比較而言,單就宋代本身來講,社會流動仍然有其局限。第一,宋代入仕之途中仍然存在著恩蔭的制度,高官子弟、親屬甚至門客可以恩蔭入仕。第二,隨著人口的增加與士人階層的擴大,科舉考試競爭愈來愈激烈,即使進士登第最多的一次將近一千人,就考生比例來看,機會也是相當小的,要想在考試中出眾,必須花很長的時間作準備,不事營生。在這種情況下,富貴之家的子弟比較占優勢。第三,上述有關統計,都是以父親、祖父、曾祖等嫡系祖先的仕宦情形作依據,然而嫡系祖先未曾仕宦,未必沒有其他血親或姻親仕宦,這些血親或姻親的經歷如果能對一個人的前程發生影響,那麼上述所謂布衣出身的意義便要大打折扣。這也就是郝若貝在“Demographic, Political, and Social Transformations of China, 750-1550”一文中,韓明士在研究宋代江西撫州的專書Statesmen and Gentlemen: the Elite of Fu-Chou, Chiang-Hsi, in Northern and Southern Sung中,提出有異於柯睿格、何炳棣說法的重要理由;韓明士甚至從家族背景與婚姻關係,去分析包括具官員、士人身分者及不具此等身分者在內的地方菁英,認為宋代沒有社會縱向流動可言。上面所提及的三項因素,後面還會再討論。

儘管有這些局限,科舉考試在宋代確實提供了一個公開競爭的場地,宋代的社會也確實和唐代不同。當時人對社會特色的變化,有敏銳的感受。鄭樵《通志.氏族略序》說:

自隋唐而上,官有簿狀,家有譜系。官之選舉,必由於簿狀;家之婚姻,必由於譜系。……此近古之制,以繩天下,使貴有常尊,賤有等威者也。所以人尚譜系之學,家藏譜系之書,自五季以來,取士不問家世,婚姻不問閥閱,故其書散佚,而其學不傳。

取士不問家世,正是宋代科舉考試制度所顯現的特色,家世背景不能影響考官的評審。和這項特色同時存在的現象,是仕宦家族想要長期保持興盛並不容易。袁采《袁氏世範》卷一〈子弟貪繆勿使仕宦〉:

士大夫試歷數鄉曲,三十年前宦族,今能自存者,僅有幾家。

同書卷中〈世事更變皆天理〉:

世事多更變,乃天理如此,今世人往往見目前稍稍樂盛,以為此生無足慮,不旋踵而破壞者多矣。

盛衰無常,正是宋代縱向社會流動加速的寫照。

出身於布衣的官宦,主要來自於哪一類家庭?根據陳義彥運用《宋史》列傳所作的統計,最多的是士人家庭。由於「業儒」已經成為當時社會的一種理想,所以確實有許多家庭世代以士人為業,他們可能有祖先在經營產業富裕之後,開始重視子孫的教育;也可能有祖先曾經入仕,而子孫在科場失利,卻仍然力求進取;也有些出身貧寒的士人家庭,雖然生活艱苦卻依舊要保持士人的身分。其中許多士人家庭,可能同時擁有一些田產,田租的收入是支持他們讀書的經濟來源。南宋初年,胡寅(1098-1156)曾說建寧府「讀且耕者十家而五六」(胡寅《斐然集》卷二一〈建州重修學記〉)。不過除了士農兼業的家庭外,工商之家轉而為士的情形也逐漸多見。北宋晚期,蘇轍(1039-1112)就講:「凡今農工商賈之家,未有不捨其舊而為士者也」(蘇轍《欒城集》卷二一〈上皇帝書〉)。南宋晚期,歐陽守道更說:「古之士由農出,農之氣習淳良,後之士雜出於工商異類矣,又降而下有出於吏胥游末矣」(《巽齋文集》卷五〈回包宏齋書〉)。北宋末年的宰相李邦彥(?-1130),父親便是銀工;南宋寧宗時的宰相京鏜(1138-1200),則出身於經營鹽鋪的家庭。這一類的例子也許不多見,卻也正是「取士不問家世」的最好說明。

| FindBook |

有 9 項符合

宋代科舉社會的圖書 |

|

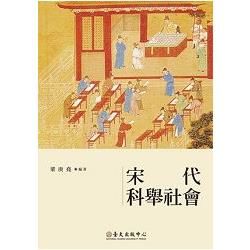

宋代科舉社會 作者:梁庚堯 出版社:國立臺灣大學出版中心 出版日期:2015-12-15 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 140 |

二手中文書 |

$ 237 |

中文書 |

$ 237 |

教育學習 |

電子書 |

$ 237 |

世界史地 |

$ 264 |

中國歷史 |

$ 264 |

Others |

$ 270 |

社會人文 |

$ 270 |

社會人文 |

$ 270 |

歷史 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:宋代科舉社會

中國的科舉制度成熟於宋代,而形成一「科舉社會」。

本書剖析宋代科舉制度的運行模式,及其背後推動的力量,

進而闡述此一制度對於社會與文化的影響。

科舉制度在中國實行了一千三百多年,濫觴於隋唐,成熟於宋代。宋廷以考試選拔人才,不限門第,且因出版市場發達,教育機會擴大,知識傳播日益普遍,許多沒有家世背景的子弟為了出人頭地,有志於讀書應考,以求仕進。讀書人不論出身,均有機會經由科舉考試晉升為官宦,演變而為所謂的科舉社會。

龐大的士人隊伍壅塞於科舉管道,只有極少數人功成名就,士人難免產生前途茫茫之感,而求神問卜、祈夢相命,甚至發展出梓潼信仰。不過,大多數的士人在一兩次落第後,可能礙於生計,放棄科舉入仕的目標,或從事教書、改業經商,或表演伎藝、賣卜,各覓出路。

本書深入剖析宋代科舉制度的運行模式,及其背後推動的力量,進而闡述此一制度對社會的影響與科舉文化的形成,呈現出宋代科舉社會豐富的內涵,引領讀者深入瞭解科舉制度,並透過此一制度瞭解中國社會,尤其是文化擔綱者士人的生活、心理及其相關文化。

作者簡介:

梁庚堯

祖籍廣東省新會縣,民國三十七年生於廣州,旋即移居香港,民國四十五年定居臺北。國立臺灣大學歷史系學士(民國五十九年)、碩士(民國六十三年)、博士(民國六十六年),自民國六十六年起任教於國立臺灣大學歷史系,至民國一○二年退休,現為同系名譽教授。

除本書外,著有《南宋的農地利用政策》、《南宋的農村經濟》、《宋代社會經濟史論集》上下冊、《南宋鹽榷:食鹽產銷與政府控制》、《中國社會史》;另有未收於上述各書之論文若干篇,以宋史研究為中心,而涉及唐宋社會經濟史、宋元教育文化史及近代中國社會經濟史學史等論題。

TOP

章節試閱

第九講 社會流動及其局限(摘錄)

一、舊門第消失與新士人興起

科舉制度配合上印刷術的推廣應用與教育機會的普遍增加,促成了唐、宋之間社會型態的轉變。這一個轉變表現在宋代社會上,便是統治階層社會縱向流動的加速。以往政權由少數世家大族長期壟斷的情形不再存在,科舉出身的士人取而代之成為政治的核心,而他們往往是驟盛忽衰,不容易再形成以往門第那種可以延續好幾百年的政治力量。和科舉制度影響及社會縱向流動這一個課題同樣重要而且相互關聯的,還有科舉制度對家族組織的影響。構成中古門第的世家大族,外則藉地望、譜系來維...

一、舊門第消失與新士人興起

科舉制度配合上印刷術的推廣應用與教育機會的普遍增加,促成了唐、宋之間社會型態的轉變。這一個轉變表現在宋代社會上,便是統治階層社會縱向流動的加速。以往政權由少數世家大族長期壟斷的情形不再存在,科舉出身的士人取而代之成為政治的核心,而他們往往是驟盛忽衰,不容易再形成以往門第那種可以延續好幾百年的政治力量。和科舉制度影響及社會縱向流動這一個課題同樣重要而且相互關聯的,還有科舉制度對家族組織的影響。構成中古門第的世家大族,外則藉地望、譜系來維...

»看全部

TOP

作者序

作者序(摘錄)

本書是我在臺大歷史研究所講授「宋代科舉社會」課的講稿,講授這門課,始於民國八十五學年。原本我在開始指導研究生之後,在八十三學年開授了一門「宋代社會史料選讀」,供學生修習,好讓師生之間有課堂上見面、討論的機會。由於宋代的士人是我在這段期間研究的一個重點,所以選讀的史料就以與士人相關者為重心。教了一年,覺得所選史料在內容上可以改寫成一份較有系統的講稿,經過思考,以「宋代科舉社會」為題,搜集相關的研究成果,輔以自己的研究心得,寫成講稿,開出這門課,這份講稿可以說是本書的初稿。以後這門課...

本書是我在臺大歷史研究所講授「宋代科舉社會」課的講稿,講授這門課,始於民國八十五學年。原本我在開始指導研究生之後,在八十三學年開授了一門「宋代社會史料選讀」,供學生修習,好讓師生之間有課堂上見面、討論的機會。由於宋代的士人是我在這段期間研究的一個重點,所以選讀的史料就以與士人相關者為重心。教了一年,覺得所選史料在內容上可以改寫成一份較有系統的講稿,經過思考,以「宋代科舉社會」為題,搜集相關的研究成果,輔以自己的研究心得,寫成講稿,開出這門課,這份講稿可以說是本書的初稿。以後這門課...

»看全部

TOP

目錄

序

第一講 科舉制度(上)

一、宋代的重視科舉

二、貢舉程序

第二講 科舉制度(下)

一、科目與考試內容的演變

二、防弊措施不斷加嚴

第一、二講參考書目

第三講 印刷術的普及與影響

一、印刷術的發明與推廣

二、出版業蓬勃發展

三、讀書與藏書愈益方便

第三講參考書目

第四講 官學的演變(上)

一、從國子監到太學

二、太學入學方式的演變

三、太學的課程與考核

四、太學生的待遇與出身

第五講 官學的演變(下)

一、州縣學校基礎的奠定

二、地方學官考試與學生入學考試制度的建立

三、南宋地方官學...

第一講 科舉制度(上)

一、宋代的重視科舉

二、貢舉程序

第二講 科舉制度(下)

一、科目與考試內容的演變

二、防弊措施不斷加嚴

第一、二講參考書目

第三講 印刷術的普及與影響

一、印刷術的發明與推廣

二、出版業蓬勃發展

三、讀書與藏書愈益方便

第三講參考書目

第四講 官學的演變(上)

一、從國子監到太學

二、太學入學方式的演變

三、太學的課程與考核

四、太學生的待遇與出身

第五講 官學的演變(下)

一、州縣學校基礎的奠定

二、地方學官考試與學生入學考試制度的建立

三、南宋地方官學...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 梁庚堯

- 出版社: 國立台灣大學出版中心 出版日期:2015-12-15 ISBN/ISSN:9789863501275

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:296頁 開數:14.8×21×1.7

- 類別: 中文書> 歷史地理> 中國歷史

|