緒論(摘錄)

1697年,冬

乘著舢舨橫渡臺灣海峽的險惡水域,歷經四個晝夜之後,中國旅人郁永河激動地認出地平線上的臺灣峰巒。自從十四年前清朝征服臺灣以來,他便一直渴望看見的邊陲之島,終於近在眼前。誠如郁永河在旅遊日誌《裨海紀遊》中所述:

臺灣遠在東海外,自洪荒迄今,未聞與中國通一譯之貢者。迺遂郡縣其地……增八閩而九,甚盛事也。余性耽遠遊,不避阻險,常謂臺灣已入版圖,乃不得一覽其概,以為未慊。

郁永河的心願終於在1697年(康熙三十六年)實現,當時他自願前往臺灣勘採製造火藥不可或缺的戰略物資硫磺。朋友和同僚都警告他切勿從事此趟航行:臺灣海峽險阻重重,像是聲名狼藉的「黑水溝」,已經傾覆無數舟舶;臺灣本身也是危險之地—多山的叢莽有「野番」棲居,還有各種致命的熱帶疾病。

旅人們講述遭遇船難的水手被島民吃掉,以及臺灣原住民渡海出草獵首的故事。臺灣亦有「海寇巢窟」之惡名。最重要的是,眾所皆知,此島為國姓爺明遺民勢力的據點;鄭氏發動了一場反抗新滿清王朝(1644-1911)的戰爭,而在1683年(康熙二十二年)被清軍擊敗,導致臺灣在中國史上首度成為王朝的屬地。正是這項功績點燃郁永河前往臺灣的欲望。

儘管有種種風險,但能親見大清帝國最新邊疆的念頭,仍令郁永河躍躍欲試。在清朝征服臺灣之前,少有中國文人行至此「番島」。這趟航行是郁永河的探險機會,是他越過中國舊疆界探索未知地域的良機。

郁永河對於偏僻的臺灣島的熱忱,與當時人們顯露的輕鄙形成鮮明對比,他們認為取得此新領土是在浪費朝廷的資源。如某位批評者所稱:臺灣只不過是「海外丸泥,不足為中國加廣。裸體文身之番,不足與共守。日費天府金錢於無益」。諸如此類的反對意見,反映出當時中國人對臺灣的普遍觀感:那是一片貧瘠的荒野、一塊微不足道的化外之地。這種看法根深柢固,以至於清朝在1683年曾主張:將明遺民的軍隊遣返中國大陸後,便可遺棄這座新征服的島嶼。當初率軍攻占臺灣的水師提督施琅,對此項決議提出強烈抗議。他在1684年(康熙二十三年)2月上呈皇帝的奏疏中,根據戰略與經濟雙方面的理由,申述將臺灣納入版

圖的重要性:

臣奉旨征討,親歷其地,備見野沃土膏,物產利薄,耕桑並耦,魚鹽滋生,滿山皆屬茂樹,遍處俱植修竹。硫磺、水藤、糖蔗、鹿皮,以及一切日用之需,無所不有。……實肥饒之區,險阻之域。

施琅的發言之所以具有影響力,乃因他與皇帝其他謀臣的差異—他曾經前往臺灣,親眼觀察當地狀況。那些反對將臺灣納入版圖的人,除了一些陳腔濫調之外,如該島為「瘴癘所積之荒莽」,對於臺灣幾無所知,這是因為中國的史冊與地理紀錄皆缺乏此島的正確相關資訊。基於對這座島的親歷知識,施琅成為唯一有資格以專家身分對此議題發言的人。他對臺灣及其豐饒物產的見證說明,足以說服皇帝召開廷議,辯論兼併這塊領土的議題。施琅一派最終獲勝,1684年春,臺灣正式納入大清帝國。而在兩百多年後的1887年(光緒十三年),清廷將授予該島做為中國一省的正式地位。

本書所要探討的是:臺灣從「海外」的「番島」變成「中國一省」,亦即國土不可分割之一部分的過程中,旅遊書寫、圖像和地圖占據什麼位置。對於這塊新納入的清朝領土,施琅和郁永河等清代旅者,在其相關地理知識的生產上扮演著關鍵角色。他們的書寫有助於證明臺灣絕非「裸體文身之番」所棲居的「丸泥」,而是擁有值得耕作的土地,以及值得收為大清子民的原住民。

清朝將此島納入版圖,不僅涉及重新考量臺灣在帝國地理中的位置,也涉及重新構想「中國領土」這個概念本身。明朝認為臺灣不屬於中國領土,此信念源自傳統上將「中國」構想成以山川、沙漠與海洋等天然地理特徵為界線的一塊疆域。既然臺灣與中國大陸隔著一道海峽,臺灣理當在中國版圖之外。清朝將版圖擴張至「海外」,意味著從既有的中國概念轉移至新的空間意象:一個跨越傳統疆界的帝國。

對於規模遠較為龐大的清版圖擴張現象來說,兼併臺灣只是其中一次事件;此擴張現象近來開始被學者視為帝國主義的一例,可與歐洲各種帝國主義相互參照。征服中土後,清朝的滿族統治者繼續在中國各個邊境進行許多軍事行動,其動力主要是清朝必須鞏固政權,並消滅潛在的軍事對手,包括臺灣的明遺民政權,以及中亞邊境的蒙古人和俄羅斯人。在將近一世紀的版圖擴張過程中,清朝有部分也受到經濟利益與中原的人口壓力所驅使—因為日益增多的人口衍生出對新耕地的需求。清朝於1684年兼併臺灣後,便將注意力轉向中亞,「平定」蒙古,並將東土耳其斯坦(East Turkestan)與西藏首府拉薩納入治下。清朝還進一步在中國南部與西南部擴展勢力,令該區域的諸多非漢民族俯首稱臣。在十八世紀的鼎盛時期,清朝的影響力延伸至朝鮮、越南、寮國、泰國、緬甸和尼泊爾—這些國家全都奉大清帝國為宗主。

到了1760年(乾隆二十五年),清朝已完成驚人的豐功偉業:帝國版圖倍增,諸多邊疆非漢民族納入其統治範圍。清朝的擴張政策造成巨大衝擊,它不僅重新劃定中國的領土邊界,也將中國重新塑造成一個多元族群的國度—移動華夷之間的傳統界線。在這些作為之下,清朝創造出一個迥異於明朝的「中國」形象。

為了倡導這個中華版圖的新概念,朝廷交派若干大型計畫,描繪擴張後的國土。其中包含:康熙令耶穌會教士繪製的《皇輿全覽圖》(1717年,康熙五十六年)、概述全國地理資訊的《大清一統志》(約1746年,乾隆十一年),《皇清職貢圖》(約1769年,乾隆三十四年)為大清轄下各民族及其他「朝貢者」之圖錄,《五體清文鑑》是一部百科全書式的多語言詞彙表,囊括全國中的五種主要語言。這些文本既發揮界定大清版圖的功能,也闡述這樣的願景:一個擁有多樣地緣及多元族群的皇清疆域。

業已擴張的大清國,要創造其新的想像地理(imagined geography),而我在本書中論稱,旅者對於臺灣等邊疆地區的再現,在此創造過程中扮演重要角色。隨著中國文人、軍人和商賈遠赴邊疆—其人數之多,前所未見—邊境遊記在清代崛起,成為舉足輕重的文類。這些邊境旅者不僅撰寫遊記,許多人還繪製各式各樣的圖像(地圖、繪畫、插圖),為其觀察留下視覺紀錄。這些圖像包含繪景式地圖(pictorial maps)、民俗圖像、動植物素描、建築示意圖,以及紀念戰爭和其他邊疆事件的圖畫(以下我統稱這些各式圖像為「地誌圖」〔topographical pictures〕)。隨著大清擴張,關於新獲取之土地的地理知識,對戰略與治理目的來說至關緊要;而旅者的紀錄與地誌圖,則成為此地理知識的重要來源。旅遊書寫與圖像也發揮重要的意識形態功能:當這些作品向中國內地的讀者再現邊疆的遙遠土地與風俗各異的民族時,它們便將那些曾被視為非屬華夏的地方,轉化成眾所熟稔的大清國土,進而由此生產一種重新想像的國家地理,使得清朝的版圖擴張政策顯得理所當然。

清朝的擴張為現代中國留下影響深遠的遺緒:中華人民共和國如今對於前朝獲取的一切領土,幾乎都聲稱擁有主權,因此西藏、新疆、臺灣及其他過去屬於邊疆的人民,仍繼續感受到清朝版圖擴張的衝擊。上述所有地區的分離主義運動(中華人民共和國的用語是「分裂主義」),都遭到中國政府的強硬反對,認為這些土地是中國神聖領土不可分割的一部分。因此,中華人民共和國聲稱臺灣—它在1895年至1945年間為日本殖民地,而自1949年至今,它一直被另一個不同的(且在近年成為民主的)政權以中華民國國號所統治—是遲早必須歸還給中國祖國的「主權領土」(sovereign territory)。有趣的是,中國民族主義者試圖護衛的「領土完整」,所根據的基礎是入侵的滿族王朝所創造的「中國」領土意象,而非更古早的明代意象。

在前清的諸多邊境當中,臺灣之所以格外引人關注,是因為該島在戰後的主權問題一直沒有釐清,且引起激烈爭議:臺灣是一個實質上的「主權國家」嗎?抑或如美國媒體所言,臺灣是中國一個「叛離的省分」?臺灣與中華人民共和國的關係,以及臺灣是否會正式宣告自決,是2000年臺灣總統大選的首要議題。為了左右選舉結果,中華人民共和國曾發布一則昭然若揭的武力恫嚇:「為了維護中國的主權和領土完整,為了實現兩岸統一,中國政府有權採取任何必要手段。」「臺灣問題」(以及美國對臺軍售)是美中關係最敏感的一根刺,足以讓這兩大強權發生武力衝突。臺灣在地緣政治上的重要性,加上臺灣自1987年起蛻變為「華人的民主國家」(Chinese democracy),都促使臺灣研究在亞洲與美國發展成一個重要的新學術領域。

在檢視臺灣被納入大清國之想像地理的過程時,本書有助於解釋:一個在中國歷史上都長久被視為「未發現的地域」(terra incognita)的島嶼,如何逐漸被視為不容分割的國家領土。本書將臺灣海峽兩岸關係看成一段特定歷史—亦即清朝對外擴張之歷史—的產物,而不是一個模糊的「宗親關係」(ancestral ties)問題。藉由闡明此歷史關係的性質,我試圖增進吾人對於該區域當今政治事件的了解。

擴展殖民論述研究

雖然本書的主要焦點是清朝如何建構臺灣的想像地理,但在撰寫時我也希望藉由檢視一個非西方的帝國強權,挑戰人們對於「殖民者」與「被殖民者」的普遍成見。無論學界內外,「殖民者為歐洲人,被殖民者為非歐洲人」的預設立場皆根深柢固。因此,研究「中國殖民主義」的想法,對許多人來說似乎很陌生。我曾不只一次被問道:「妳說的『中國殖民旅遊書寫』是什麼意思?是指歐洲殖民者對於中國的旅遊書寫嗎?」研究近代中國「後殖民性」(postcoloniality)的學者,傾向聚焦在中國遭遇西方帝國主義的歷史經驗,而忽略中國本身做為一個帝國主義強權的歷史,因此也強化「帝國主義」在本質上是個西方現象的觀念。這有相當部分是因為中華人民共和國的激烈否認,並聲稱中國從來都只是帝國主義的受害者;所以,中華人民共和國的官方論述把清朝的版圖擴張視為「國家統一」,而「中國帝國主義」之論則為異端邪說。我因此試圖修正上述情況,主張中國的後殖民性必須同時從清朝版圖擴張的遺緒來理解。

要擴展殖民論述研究以納入中國王朝實非易事,首先遇到的就是專有名詞上的各種難題。學者(包括西方與中國)經常主張「帝國主義」或「殖民主義」等詞彙不適用於中國,理由是清朝的擴張主義並不符合歐洲帝國主義的模式。當然,中國歷史上有帝國,就像羅馬有個帝國一樣,但有個帝國並不等同於「帝國主義」—他們通常這樣論證。然而,「歐洲帝國主義」這個觀念本身就有問題。過去數十年的學術研究已顯示,單一的歐洲帝國主義模型並不存在:英國的帝國主義不同於法國和德國的帝國主義;十九世紀的帝國主義不同於更早期的征服新大陸,也異於十七、十八世紀的重商殖民主義(mercantile colonialism)。接著還有美國「新帝國主義」(neo-imperialism)或「新殖民主義」(neocolonialism)的問題。理論家曾爭辯以何種角度理解帝國主義較佳—要把它當成主要為一種政治體制(如十九世紀晚期英格蘭的情況),抑或視之主要為一種經濟體制(如二十世紀初評論家的看法)?「帝國主義」的定義不一,從列寧(1916)狹義的「資本主義的壟斷階段」,到道爾(Michael Doyle)廣義的「帝國主義純粹是建立或維持一個帝國的過程或政策」,各式各樣都有。因此,即便在歐洲主義者當中,對於「資本主義」的精確定義也莫衷一是。

理論家也很關心如何區別「殖民主義」與「帝國主義」,雖然這兩個詞彙經常互換使用。學者在這方面同樣未有共識—有些理論家把「殖民主義」當作「帝國主義」的一個子集(如裴莉〔Benita Parry〕),另一些人卻認為「殖民主義」是較為籠統的用語,「帝國主義」則是十九世紀晚期特定的歐洲現象(湯瑪斯〔Nicholas Thomas〕)。由於其界分模糊,我在此討論「帝國主義」和「殖民主義」的各種理論取向時,難免會有些語意上的滑動。如同「帝國主義」一般,「殖民主義」也是個複雜而多義的詞彙,指涉各式各樣的歷史與區域經驗:從澳洲的移住民殖民主義(settler colonialism),到美國少數族群聚居區的「內部殖民主義」(internal colonialism)。由於colonialism一字源自拉丁文的colere(意為「耕種」),我認為最有用的區辨是薩依德(Edward Said)所提出的:「『殖民主義』—它幾乎總是帝國主義產生的後果—就是在遙遠的領土上殖民屯墾。」儘管如此區別,我仍然依循慣例使用「殖民論述」(colonial discourse)一詞,而不用「帝國論述」(imperial discourse)來描述一個包含各種符號與實踐的綜合體—清帝國便是在此綜合體之內而為人所知。誠如斯普爾(David Spurr)所言:「在談到殖民主義的論述時,〔殖民主義與帝國主義之間的〕區別經常會瓦解,因為此論述的基本原理……也構建帝國主義的論述。」

因此,我對於「清帝國主義」(Qing imperialism)這個詞語的使用,是依據下述前提—容我引用威廉斯(Raymond Williams)的話來說明:「帝國主義,就像任何指涉根本的社會與政治衝突的字詞一樣,不能在語義學上被化約至單一的本義。其意義在當代及歷史上的多種重要變化,都指向一些真實歷程,必須就其個別的脈絡來研究。」為此,我在本書中使用「帝國主義」一詞,來指稱清朝透過軍事力量征服一片片廣闊的非華夏土地,他們從帝國中心統治這些遙遠的土地,並將為數可觀、文化各異的非華民族納為帝國臣民。由於清帝國主義的一個重要面向,是讓漢人到遙遠的邊疆領土殖民屯墾,我認為清朝的擴張主義既是帝國的,亦為殖民的現象。

| FindBook |

有 7 項符合

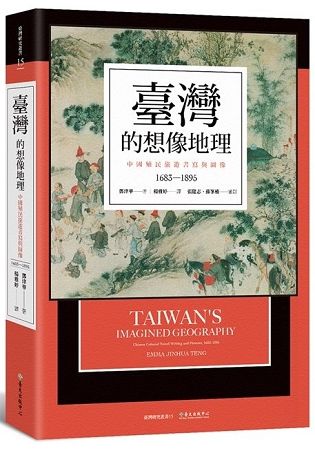

臺灣的想像地理:中國殖民旅遊書寫與圖像(1683-1895)的圖書 |

|

臺灣的想像地理:中國殖民旅遊書寫與圖像(1683-1895) 作者:鄧津華 / 譯者:楊雅婷 出版社:國立臺灣大學出版中心 出版日期:2018-01-02 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 279 |

二手中文書 |

$ 340 |

Social Sciences |

$ 352 |

中文書 |

$ 352 |

台灣研究 |

$ 360 |

台灣歷史 |

$ 360 |

社會人文 |

$ 360 |

旅遊 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:臺灣的想像地理:中國殖民旅遊書寫與圖像(1683-1895)

拋開「宗親關係」的模糊論述,

回歸帝國擴張的歷史脈絡,一解清代如何建構起臺灣的想像地理!

一直到清代初期,中華帝國一直視臺灣為遠隔於海外的丸泥小島;但時間來到十九世紀末葉,臺灣卻已成為帝國眼中「不可分割」的一部分。在這兩百年間,大清帝國的人們對臺灣的印象到底歷經了怎樣的轉變?

本書從清代所留下的殖民旅遊書寫、地誌圖像為中心,透過文人筆下對臺灣風土民情、自然景象,及原住民描寫的再現──如性別倒錯、種族論述、文化優劣等──探討這些文本在中華帝國的版圖擴張過程,以及族群差異的意識形態中所扮演的關鍵角色。並經由檢視此時代非西方式帝國勢力拓展及其殖民他者的政策,挑戰史學界過去對「殖民者」與「被殖民者」的既定觀念,勾勒出西方殖民論述與中國殖民論述之間的交會點,是英語世界近年來少見的重要臺灣文史論著。

作者簡介:

鄧津華(Emma Jinhua Teng)

哈佛大學東亞語言及文明博士,現任教於麻省理工學院。研究領域為中國研究、中國移民史、亞裔美國人研究,及女性研究。著有《臺灣的想像地理》等書。

【審訂者簡介】

張隆志

哈佛大學歷史與東亞語言研究所博士,現任中央研究院臺灣史研究所副研究員兼副所長,研究領域為臺灣社會文化史、平埔族群史、比較殖民史。

蘇峯楠

臺南大學臺灣文化研究所碩士,現為政治大學臺灣文學研究所博士候選人,研究領域為臺灣史、地圖史、歷史地理、圖像研究、物質文化。

譯者簡介:

楊雅婷

臺灣大學中國文學研究所碩士,哈佛大學教育碩士,現從事翻譯工作及《女學學誌》編輯。譯有《福爾摩沙的巴克禮》、《蘭閨寶錄》等書。

TOP

章節試閱

緒論(摘錄)

1697年,冬

乘著舢舨橫渡臺灣海峽的險惡水域,歷經四個晝夜之後,中國旅人郁永河激動地認出地平線上的臺灣峰巒。自從十四年前清朝征服臺灣以來,他便一直渴望看見的邊陲之島,終於近在眼前。誠如郁永河在旅遊日誌《裨海紀遊》中所述:

臺灣遠在東海外,自洪荒迄今,未聞與中國通一譯之貢者。迺遂郡縣其地……增八閩而九,甚盛事也。余性耽遠遊,不避阻險,常謂臺灣已入版圖,乃不得一覽其概,以為未慊。

郁永河的心願終於在1697年(康熙三十六年)實現,當時他自願前往臺灣勘採製造火藥不可或缺的戰略物資硫磺。朋友和同...

1697年,冬

乘著舢舨橫渡臺灣海峽的險惡水域,歷經四個晝夜之後,中國旅人郁永河激動地認出地平線上的臺灣峰巒。自從十四年前清朝征服臺灣以來,他便一直渴望看見的邊陲之島,終於近在眼前。誠如郁永河在旅遊日誌《裨海紀遊》中所述:

臺灣遠在東海外,自洪荒迄今,未聞與中國通一譯之貢者。迺遂郡縣其地……增八閩而九,甚盛事也。余性耽遠遊,不避阻險,常謂臺灣已入版圖,乃不得一覽其概,以為未慊。

郁永河的心願終於在1697年(康熙三十六年)實現,當時他自願前往臺灣勘採製造火藥不可或缺的戰略物資硫磺。朋友和同...

»看全部

TOP

作者序

中文版序

我的祖先在許久前從中國河南來到臺灣,確切的時間或緣由已無人記得。自我有記憶以來,家人便稱臺灣為「家」。尋根的渴望促使我在大學畢業後回到臺灣,於當時著名的「史丹福中心」(Stanford Center)研習中文。有位老師猜想我對祖先選擇定居的這座島嶼,可能會樂於了解更多它的歷史,於是拿了郁永河的《裨海紀遊》給我讀。雖然我以為自己熟知臺灣──它的景象、節奏和炎熱,但這位清代作家所描寫的一切,卻顯得如此陌生而渺遠,令我深受吸引。後來寫碩士論文時,我決定重返此文本,思索此旅遊敘事如何能做為一種自我再現的形式。...

我的祖先在許久前從中國河南來到臺灣,確切的時間或緣由已無人記得。自我有記憶以來,家人便稱臺灣為「家」。尋根的渴望促使我在大學畢業後回到臺灣,於當時著名的「史丹福中心」(Stanford Center)研習中文。有位老師猜想我對祖先選擇定居的這座島嶼,可能會樂於了解更多它的歷史,於是拿了郁永河的《裨海紀遊》給我讀。雖然我以為自己熟知臺灣──它的景象、節奏和炎熱,但這位清代作家所描寫的一切,卻顯得如此陌生而渺遠,令我深受吸引。後來寫碩士論文時,我決定重返此文本,思索此旅遊敘事如何能做為一種自我再現的形式。...

»看全部

TOP

目錄

導讀/張隆志

中文版序

緒論

1697年,冬

擴展殖民論述研究

想像的地理

遊邊疆:文與圖

旅行與視覺性

清代臺灣的轉化

插曲1

第一章 海外孤島入版圖

海外:「中國」做為一個具有天然邊界的疆域

將荒島納入版圖

第二章 臺灣做為呈現古代的博物館:未開化性與時空錯置的借喻

陳第與原始性修辭

林謙光與匱乏性修辭

郁永河與臺灣原住民的雙重影像

從譬喻性典故到歷史類比

歷史類比與同化

匱乏性修辭與殖民批評

第三章 彈丸中的璞玉:地理景觀與殖民修辭.

無法穿越的荒野

天然的盜匪窠穴

繪製荒野的地圖

開...

中文版序

緒論

1697年,冬

擴展殖民論述研究

想像的地理

遊邊疆:文與圖

旅行與視覺性

清代臺灣的轉化

插曲1

第一章 海外孤島入版圖

海外:「中國」做為一個具有天然邊界的疆域

將荒島納入版圖

第二章 臺灣做為呈現古代的博物館:未開化性與時空錯置的借喻

陳第與原始性修辭

林謙光與匱乏性修辭

郁永河與臺灣原住民的雙重影像

從譬喻性典故到歷史類比

歷史類比與同化

匱乏性修辭與殖民批評

第三章 彈丸中的璞玉:地理景觀與殖民修辭.

無法穿越的荒野

天然的盜匪窠穴

繪製荒野的地圖

開...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 鄧津華 譯者: 楊雅婷

- 出版社: 國立台灣大學出版中心 出版日期:2018-01-02 ISBN/ISSN:9789863502647

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:368頁 開數:14.8×21×2

- 類別: 中文書> 歷史地理> 台灣研究

|