緒論 帝國與原住民,全球變遷與國際社會的限制(摘錄)

序幕:霧社事件與臺灣原住民族復興

1930年10月27日,恐怖籠罩臺灣霧社這個如畫般的名勝小城,並襲擊了一小群日本人移民。當天,莫那.魯道率領約三百名原住民,對政府的武器庫房發動突襲,還對警察設下埋伏,讓學校的集會成為一片血海。當天尾聲,莫那帶領群眾總共殺了一百三十四名日本人,許多都是被長刀砍死的,還遭到斬首。有位逃脫者痛苦地打了電話給日本警察機關提出警告,日本警察機關在駐防臺灣的軍隊支持下,以狂暴的滅族屠殺回應。其後數月,來自空中的轟炸、步兵團的掃盪,加上當地的「味方蕃」,總共殺了大約一千名原住民。窮途末路的莫那.魯道退入深山,為了避免被俘而自縊。日本政府隨後重新安置莫那的部落馬赫坡(Mehebu)剩餘居民,將馬赫坡永遠在地圖上抹去。

在日治時期(1895-1945),臺灣總督府強行重新安置其他數百個像馬赫坡這樣的小部落。激怒莫那.魯道的侵略性和剝削政策,也侵蝕臺灣原住民在殖民時期之前的社會組織、權力來源和生活習俗。這切斷了原住民與其土地之間的連結,原住民的風俗習慣如果被認為對文明開化的任務有害,也會遭到禁止,儘管如此,總督府卻奠定臺灣原住民族做為一個有意識及能動(agentive)之歷史構造得以出現的基礎。藉由逮捕侵入臺灣內陸的漢人移民,將殖民地區分為一般行政及特殊行政兩種,並批准實行一整套由上而下的族源建構(ethnogenesis)計畫,總督府在五十年統治中,幾乎不可磨滅地將「蕃地」銘刻於臺灣的政治地圖上。

本書認為,國家權力負面及正面模型連續而重疊出現的示例,促成現代原住民政治認同形成於殖民地臺灣。這個過程和其他在外國占領下陶冶出來的民族主義覺醒有著異曲同工之妙。當國家官員打破崇拜、強制同化,並堅守中央政權;他們的國民則將原住民獨有的差異(不論表現在物質上、文化上或是領土上)加以具體化、商品化和保存。可以說,不論何處,只要政府以全體公民、帝國臣民或被邊緣化的外團體(out-group)為對象,要把他們納入新的國家政治空間,這個國家建構的過程都可說會有這樣的雙面走向。本書把這項原則套用到日本殖民統治之下的臺灣原住民,因此認為「原住民化」(indigenization)是一個歷史過程,其可追溯至晚清,但在日本的殖民統治下才獲得強化。

人類學家尼岑(Ronald Niezen)等人合理地著重在行動者之跨國連結、全球非政府組織,及國際權利公約的益發被凸顯,認為在1960年後的數十年間,是「國際原住民族主義」(international indigenism)的孕育時期。格雷厄姆(Laura R. Graham)和佩尼(H. Glenn Penny)則強調原住民性(indigeneity)是如何「在冷戰期間做為法律及司法範疇而出現」,以因應「二十世紀期間隨著人權論述興起,對環境惡化問題的益發關注」。王甫昌也著書討論過本書要探討的臺灣個案研究,他斷言原住民族的政治意識可以明確地說是近期才出現的,1980年代爆發出現今的形式。

雖然本書也同意,1960年代及其後發生的運動對於二十一世紀原住民文化復興具有重要性,不過二十世紀早期才是原住民主義的系統性源頭。本書並不認為在戰後才因為或多或少發揮作用的國際體系帶來原住民主義的發展,而是民族、國際主義和原住民主義乃相互交錯而成,並非接續發生的現象。簡言之,原住民之所以會在日本殖民統治之下的臺灣形成一個有自我意識的政治結構,這是在高度帝國主義年代(1870年代至1910年代)之國族建構(nation-building)〔譯註:指當統治者獲得權力時,利用國家的力量建構國民的國家認同(民族認同)〕競爭下造成的附帶結果。

接續章節會檢驗一些政治、經濟和文化的運動。日本殖民政府藉由這些運動,將臺灣原住民族原有的土地區隔成特殊統治的「蕃地」。臺灣在治理上的分歧始於1890年代,起初是權宜之計,反映出臺灣總督府是依循清朝的先例,而且殖民地的預算也極為有限。不過到了1920年代和1930年代,今天稱為臺灣原住民的這群人已被永遠排除在殖民地政府的規訓機關管轄之外。所謂「高砂族」,在很大的程度上是指具有特殊地位的帝國子民,因為政府認為他們缺乏經濟能力,無法在殖民地的「一般行政區」內興盛。用比較正面的說法,就是原住民族被賦予文化原真性(cultural authenticity),表示他們是中國移民出現前尚未墮落之臺灣的具體化,這樣的代表性部分來自日本對南島語族文化的高度評價。1930年代之後,臺灣原住民族身為非漢民族的獨特性,受到國家、旅遊業和知識分子一再強調與提倡,承繼日本政權的國民政府(國民黨政權)也延續這個基礎,將這座島嶼做為一個族群分歧的政治領域而加以統治。

日本殖民統治時期,促成「臺灣原住民族」出現的「去領域化」(deterritorializing)和「再領域化」(reterritorializing)操作,都有地方性的獨特面貌。不過這些相互關聯的過程也屬於全球政治經濟結構的一部分,而全球的政治經濟結構則是由資本主義的經濟循環和國際競爭所主宰。日本在東亞的所有正式與非正式帝國都反映出這些跨國力量。鄰近朝鮮也發生一系列並行且深具啟發性的事件,足以說明這點。

1919年,日本政府殘酷地鎮壓朝鮮的一次起義,即三一運動。該年在前朝皇帝高宗的葬禮上,全朝鮮半島有大約一百萬名朝鮮人,高聲抗議總督寺內正毅和長谷川好道(1910-1919年在任)的苛政。如同1930年臺灣發生的霧社事件,其規模和激烈程度被認定會對日本統治產生負面影響。日本對於三一運動的殘酷鎮壓可能奪走七千五百條朝鮮人的性命,並成為日後國家難堪的來源。日本政府深感殖民統治不能只靠赤裸裸的武力,他們也意識到世界都在關注,這些都迫使日本政府展開改革,重點在於籠絡(co-optation)、積極支持朝鮮人菁英,並廢除殖民地警察那些最暴力、最被憎恨的執法形式,例如即刻施以鞭刑。

為了挽回三一運動造成的傷痕,朝鮮總督府在1920年代推行一系列稱為「文化政治」的政策。日本官方看待朝鮮的文學、建築、音樂和其他文化形式(這也是要證明其自身正統性的更大計畫一部分),一變而成保護主義者的態度,以對於反抗的警惕,加上長久以來對朝鮮人發展落後的信念,調和對朝鮮民族天賦之成果的熱情。政府的姿態和政策軟化,既不需改採文化相對主義的做法,也不必放棄貶抑對方種族這個核心原則。儘管如此,齋藤實的「文化政治」政策仍代表徹底的改變,它帶來一連串改革,彰顯殖民國家在戰間期出現的各種矛盾需求。

一方面,國家權力最終還是要靠武力威脅維持,並經由主張日本的種族優越性而取得正當性;另一方面,殖民政府也試圖透過包容的政治獲取霸權(hegemony),依照此原則的培植做法則有助於產生現代的朝鮮臣民。任興淳(Henry Em)對殖民統治此種自相矛盾之長期效果的概述,恰好映照臺灣的情況:

因此,其實和傳統〔朝鮮〕民族主義者的說法不同—他們認為日本殖民政權追求一個一致性且系統性之政策根絕朝鮮人的認同,但我們應該看到,日本殖民政府努力要讓朝鮮人成為臣民—日本天皇的臣民,而且有個別的⋯⋯主體性⋯⋯。

在這樣的意義上,對於殖民者和被殖民者而言,日本的殖民主義都是「有建設性的」⋯⋯當時的殖民政權不只(或甚至是主要)靠著強制、禁止和監視的手段運作⋯⋯關於朝鮮人認同的論述,從日本殖民政府本身穩定的擴散出去—包括對於朝鮮歷史、地理、語言、風俗、宗教、音樂、藝術的調查—其累積的細節幾乎無法估量⋯⋯對於日本殖民政府而言,要達到對朝鮮的剝削,並運用朝鮮達成戰略目的,與將農民改造成朝鮮人的工作是齊頭並進的。

此處兩個狀況具有明顯的類似性。首先是對於日本的國家權力發動有計畫地攻擊三一運動和霧社事件後,都遭到笨拙且不合比例的回應(對朝鮮平民公然開火與臺灣的空中轟炸),也都帶來政權更迭。在臺灣,圍繞霧社事件的激烈爭辯引發日本在野黨政友會和時任總督石塚英藏的對立,後者則與執政黨民政黨結盟。政友會攻擊臺灣總督在事件中的無能,並要求石塚辭去總督一職,最後石塚只好與其他核心成員一起下台,這幾乎重演齋藤實在1919年升任朝鮮總督的歷史,只是角色互換罷了。

同樣地,就像是重複朝鮮發生的事件,臺灣的繼任統治者也因為畏懼,而要求革新「蕃地行政」,從原本依靠赤裸的武力和威嚇,改為籠絡和委任的體制。從我們的目的來說,重要的是臺灣的山地居民從此被視為統治上的少數族群,與其他臺灣人在文化、政治和經濟上的區別都被選擇性地保留下來,有些元素還被殖民地官員、母國選民和臺灣及日本的消費者大加頌揚。如同1920年代日本在朝鮮進行的文化政治,「蕃地行政」之新時代和族群完整性(ethnic integrity)論述的出現證明是相容的,後者推翻了地方主義(localism)。人為加工和其結構在這段時期結合,接著在後殖民時期又以原住民的族群民族主義(ethnonationalism)形式重新出現。

和朝鮮不同,日本帝國於1945年瓦解後,臺灣的原住民要公開表達支持自己的民族,又被壓抑了超過四十年。中國國民黨帶了一百五十萬名移民來到臺灣,對臺灣主要人口來說,象徵另一波的殖民地化。在《戒嚴令》(1949-1987)的長年一黨統治下,由國民黨認可的歷史把對原住民族—不論是稱為原生族群(autochthons)或「第一民族」(First Nations)—的討論排除在外,因為如果討論原住民的歷史,就會彰顯臺灣的歷史是不同於中國大陸的另一區域。

1987年宣布解嚴後,政治人物為了與國民黨區隔,便支持原住民文化復興,目的是標示出這座島嶼和中國大陸不同。同軌進行的還有1984年成立的「臺灣原住民族權利促進會」,迎來一波組織性的原住民運動。此後,臺灣漢人的民族主義者和原住民運動人士之間的同步行動帶來許多政治和文化上的改革,他們的目標都是要提高自治程度,以及糾正極度惡意的公開詆毀。因此,主流政治立場的想法也開始認為非漢族的人民是這座島上原本的居民,而且臺灣種族的多元組成是值得慶幸的事,而非要克服的問題—就和日本統治這座島嶼的1930年代相差不多。

在這個更大的復興與重生脈絡下,定居於埔里的自由撰稿人鄧相揚熱心研究撰述的口述與文字記錄,闡述霧社事件的在地觀點,將原住民定位為反殖民英雄,也是漢人到來之前臺灣真實過去的化身。鄧相揚經由當地熟識的賽德克族人脈得到傳記和家族歷史與照片,用在其著作裡。他還與漫畫家邱若龍合作—邱若龍在賽德克族社群也有大量人脈及家庭關係—製作霧社事件的電視劇和童書。鄧、邱兩人聯手,讓賽德克族英雄式的受難,引發起義的苛酷勞動條件,及原住民婦女遭受言語性騷擾,乃至日本人殘酷的反擊深植人心。這些主題後來都改編成魏德聖導演於2011年的話題之作《賽德克.巴萊》,而搬上大銀幕。這部長片講述該次反叛的故事,浪漫和冷酷的色調交替出現。除了吸引許多觀眾進電影院觀看之外,《賽德克.巴萊》也像是塊試金石,為臺灣多元文化主義、被殖民歷史及原住民內部政治等各項本質提出批判性反思。

筆者在看這部電影時,對於它是如此忠於日本對此次起義的原因調查報告,留下深刻印象。任何人只要仔細看過該次反叛的文獻,一定都可以認出片中主角、關鍵場景和劇情結構。有些日本人角色被塑造成堅持種族主義的丑角,活該面臨慘死下場,因此該片可說是反殖民的。同時它又深入接觸到許多殖民時代的象徵性符號、紀錄和敘事結構,標示出殖民主義和後殖民的民族主義如何交錯(也凸顯出韓國經驗),但在此展現於一個新的脈絡之中,即原住民的形成。

上文提及臺灣和朝鮮的相似性,不過馬赫坡和巴蘭社的居民成為賽德克族的複雜過程,和首爾、慶州以及平壤的本地人轉變成朝鮮人的軌跡還是不一樣的。臺灣總督府以不同形式的「文化政治」,也培養出臺灣原住民跨地區(translocal)、次帝國(subimperial),及被推定為與生俱來的身分,但他們並非自認為「臺灣人」,而是「高砂族」,或某個特定的民族語言群體(阿美族、布農族、排灣族、泰雅族、鄒族、魯凱族、賽夏族和達悟族)。

例如1930年官方文書、新聞報導和商業刊物提到莫那.魯道和其追隨者時,會將其稱為「蕃人」、「生蕃人」、「蕃族」。他們在許多方面也是這麼被統治的:1930年前的政策都會強調其進步遲緩。據說他們的經濟不佳,因此被排除在課稅族群之外,但又被剝奪保護財產權利,或對警察行為不端申訴以尋求救濟的制度手段。「蕃人」這個跨區域的符碼(identifier)將賽德克族和其他原住民族與「普通」臺灣人區別,但對於族群身分的重要性極低,這其實就是霧社事件之前的統治方式特徵,它對臣民的結構並沒有太多關心。

| FindBook |

有 9 項符合

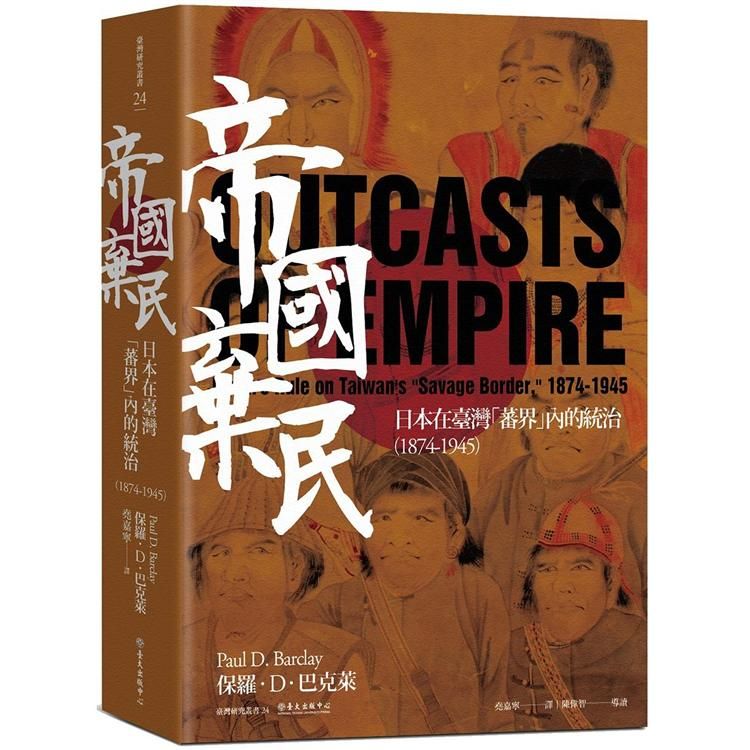

帝國棄民:日本在臺灣「蕃界」內的統治(1874-1945)的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 1 則評論 |

|

|

帝國棄民:日本在臺灣「蕃界」內的統治(1874-1945) 作者:保羅.D.巴克萊 / 譯者:堯嘉寧 出版社:國立臺灣大學出版中心 出版日期:2020-01-22 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

圖書名稱:帝國棄民:日本在臺灣「蕃界」內的統治(1874-1945)

懷柔外交、政治婚姻、種族科學

帝國如何在「蕃界」內理解與教化「棄民」?

本書描述1870年代至1940年代的晚清和日治時期,臺灣原住民族成為「原住民」的過程。首先藉由「牡丹社事件」為開端,闡述世界秩序的圖像何以成為全球性的規範;其後則透過語言、經濟、社會、教育、性別及視覺文化等面向,探究日本殖民政府如何將臺灣原住民族領域區隔成特殊統治的「蕃地」。換言之,「原住民化」的過程,既是在地日本殖民統治政策的結果,同時也是全球變遷一部分。

作者從微觀角度,著墨過往未被關注的小人物;並以宏觀視野,解釋國際競爭怎樣驅策著清國及日本相繼在統治的臺灣邊疆推動國家建構。同時探討通譯、頭目、交換所業者等中介者與臺灣「蕃界」內的關係。

作者簡介:

保羅‧D‧巴克萊(Paul D. Barclay)

明尼蘇達大學博士,現任美國拉法葉學院(Lafayette College)歷史系教授。研究領域為原住民研究、比較殖民主義、視覺文化研究。著有《帝國棄民》等書。

譯者簡介:

堯嘉寧

臺灣大學法律學碩士,英國倫敦大學亞非學院社會人類學碩士。現為英/日文專職譯者,譯有《被誤解的犯罪學》、《重新解讀日本史》、《台灣人的牽絆》等書。

章節試閱

緒論 帝國與原住民,全球變遷與國際社會的限制(摘錄)

序幕:霧社事件與臺灣原住民族復興

1930年10月27日,恐怖籠罩臺灣霧社這個如畫般的名勝小城,並襲擊了一小群日本人移民。當天,莫那.魯道率領約三百名原住民,對政府的武器庫房發動突襲,還對警察設下埋伏,讓學校的集會成為一片血海。當天尾聲,莫那帶領群眾總共殺了一百三十四名日本人,許多都是被長刀砍死的,還遭到斬首。有位逃脫者痛苦地打了電話給日本警察機關提出警告,日本警察機關在駐防臺灣的軍隊支持下,以狂暴的滅族屠殺回應。其後數月,來自空中的轟炸、步兵團的掃...

序幕:霧社事件與臺灣原住民族復興

1930年10月27日,恐怖籠罩臺灣霧社這個如畫般的名勝小城,並襲擊了一小群日本人移民。當天,莫那.魯道率領約三百名原住民,對政府的武器庫房發動突襲,還對警察設下埋伏,讓學校的集會成為一片血海。當天尾聲,莫那帶領群眾總共殺了一百三十四名日本人,許多都是被長刀砍死的,還遭到斬首。有位逃脫者痛苦地打了電話給日本警察機關提出警告,日本警察機關在駐防臺灣的軍隊支持下,以狂暴的滅族屠殺回應。其後數月,來自空中的轟炸、步兵團的掃...

顯示全部內容

作者序

為中文版而寫

《帝國棄民》英文版是由加州大學出版社(University of California Press)所出版(數位版本:2017;正式出版年分:2018)。原書設想的讀者群有以下幾種:對東亞歷史作進階研究的學生、研究帝國和殖民主義的歷史學者、研究原住民的學者、以及日本和臺灣史的專家。英文版的主要目的是要讓這些不同的讀者知道日本與臺灣原住民的關係史是世界史中重要一章,而且在我們對於現代世界形成的歷史論述中,有必要更加關注原住民,與直接處理原住民事務的帝國(或殖民)中間人。由於原書出版時的字數限制,英文版並未討論許多問題;也...

《帝國棄民》英文版是由加州大學出版社(University of California Press)所出版(數位版本:2017;正式出版年分:2018)。原書設想的讀者群有以下幾種:對東亞歷史作進階研究的學生、研究帝國和殖民主義的歷史學者、研究原住民的學者、以及日本和臺灣史的專家。英文版的主要目的是要讓這些不同的讀者知道日本與臺灣原住民的關係史是世界史中重要一章,而且在我們對於現代世界形成的歷史論述中,有必要更加關注原住民,與直接處理原住民事務的帝國(或殖民)中間人。由於原書出版時的字數限制,英文版並未討論許多問題;也...

顯示全部內容

目錄

圖表目次

在歷史與文化之間:《帝國棄民》導讀/陳偉智

作者序:為中文版而寫

緒論

序幕:霧社事件與臺灣原住民族復興

「漫長十九世紀」與原住民族在世界史的浮現

結合的世界、分開的世界

以邊陲為中心的歷史和理性國家

土著、國家與移民者

地理實體的形成與高速資本主義

規訓、治理術與生命政治

威爾遜時刻與原住民的現代性

本書架構

第一章 從懷柔外交到焦土政策

前言

懷柔外交與日本早期的殖民統治

通商口岸臺灣與牡丹社事件

李仙得將通商口岸體系擴張到瑯嶠

明治維新與1874年的侵臺

瑯嶠與公共權力的幽靈

清...

在歷史與文化之間:《帝國棄民》導讀/陳偉智

作者序:為中文版而寫

緒論

序幕:霧社事件與臺灣原住民族復興

「漫長十九世紀」與原住民族在世界史的浮現

結合的世界、分開的世界

以邊陲為中心的歷史和理性國家

土著、國家與移民者

地理實體的形成與高速資本主義

規訓、治理術與生命政治

威爾遜時刻與原住民的現代性

本書架構

第一章 從懷柔外交到焦土政策

前言

懷柔外交與日本早期的殖民統治

通商口岸臺灣與牡丹社事件

李仙得將通商口岸體系擴張到瑯嶠

明治維新與1874年的侵臺

瑯嶠與公共權力的幽靈

清...

顯示全部內容

圖書評論 - 評分:

|

|