※江湖中不可說的驚天之秘是什麼?大唐滅亡竟然不是因為安史之亂?誰又是掀起大唐風雲的一代梟雄?一場驚天動地的千門之爭即將拉開序幕……

※大唐詭譎風雲,江湖千年之爭;驚天名門秘辛,成就一代梟雄!安史之亂與大唐興替有何關聯?墨玉殘片又藏著什麼駭人真相?

※全書以天寶盛世和安史之亂的大唐歷史為表,以墨家與儒門、千門等江湖隱勢力的千年之爭為裏,譜寫了一段不同於編年史的江湖隱秘外史。

一段不為人知的江湖之秘

一個略不世出的智者梟雄

一塊隱藏多年的墨玉殘片

一場喋血千里的門派之爭

是誰掀起了大唐詭譎風雲?

是誰埋下千門秘史的伏筆?

是誰引發難解的江湖恩怨?

江湖中不可說的驚天之秘是什麼?

大唐滅亡竟然不是因為安史之亂?

誰又是掀起大唐風雲的一代梟雄?

千門墨門,哪個才是影響後世歷史的不二之門?

改寫大唐命運的蓋世梟雄將呼之欲出!

一場驚天動地的千門之爭即將拉開序幕……

一塊墨玉殘片,藏著怎樣的歷史奧秘?竟讓秦始皇不惜焚書坑儒,殺盡天下知情人,燒絕一切可疑之書,最後將這秘密帶入墳墓。千年之後的大唐天寶年,長安城一個不學無術的紈褲子弟任天翔,因誤殺貴妃娘娘娘家侄兒,不得不離開生活了近二十年的長安,遠走西域。在離開長安時,他得到了父親留給他的一塊墨玉殘片,從此捲入了千年前的陰謀之中。全書以天寶盛世和安史之亂的大唐歷史為表,以墨家與儒門、千門等江湖隱勢力的千年之爭為裏,譜寫了一段不同於編年史的江湖隱秘外史。

大唐天寶年間,享譽武林的義安堂堂主新逝,然而,準備接班的堂主獨子任天翔,卻被人發現醉倒在青樓「宜春院」中,更糟的是,他還捲入一場命案之中,楊貴妃的姐姐韓國夫人的兒子、長安七公子排名第六的江公子,竟摔死於「宜春院」後院,而所有人皆指證歷歷,指出凶手正是任天翔!在百口莫辯之下,為了顧全大局,他只有遠離長安。然而,他的冤屈該如何洗清?這背後又是否隱藏了什麼陰謀?

| FindBook |

有 6 項符合

大唐秘梟(卷1):大唐客棧的圖書 |

|

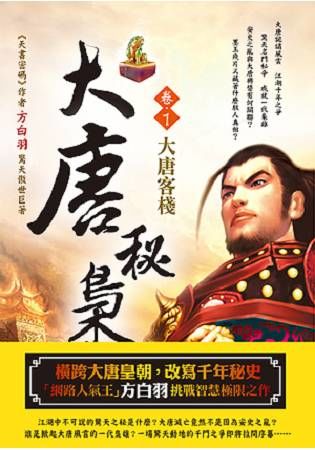

大唐秘梟(卷1)大唐客棧 作者:方白羽 出版社:風雲時代出版股份有限公司 出版日期:2016-10-10 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 129 |

二手中文書 |

$ 157 |

其他武俠小說 |

$ 157 |

科幻/奇幻小說 |

$ 175 |

歷史小說 |

$ 179 |

華文歷史小說 |

$ 179 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:大唐秘梟(卷1):大唐客棧

|