海迪・巴蘭想要交到朋友。

遺憾地,在願望沒有實現的情況下,他就從學校畢業成為祖國迪斯堤亞公國的軍人,派駐的地點還是負責阻擋強大「帝國」的侵略,鄰近國境的最前線城市,耶路瓦拉。駐守在此的第八公軍司令體質虛弱,像是隨時會死去。海迪突然接到命令,得以侍衛官的身分來侍奉太守。太守是名美貌出眾的公主,房間卻很凌亂,衣服也都不穿整齊,並且公主的侍女不知為何是少女和豐滿的女性……

到底在這種處境之下公國還能維持和平嗎?海迪和公國的命運究竟走向何方?充滿鮮血、汗水與淚水的大戰幻想交響曲在此揭開序幕!

在無限失去愛情的世界中綻放的花朵──櫻花盛開。

本書特色

令人血液沸騰,各式情感躍然交錯的正統派奇幻戰記!

魔性(blood),那是顯現的方式千差萬別,流著名門家族血液的人與生俱來的特別力量。一自公立學校畢業便派駐到戰爭最前線的菜鳥軍官──海迪‧巴蘭,很快就會發現自己正面臨一連串遠超乎想像的情況。

以「魔性」為中心,各式魔性所交織而成的大戰幻想交響曲正式開幕!

| FindBook |

有 4 項符合

公主的獻祭(01)我命中注定的屠殺公主的圖書 |

|

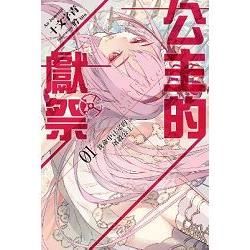

公主的獻祭(1):我命中注定的屠殺公主 作者:十文字青 / 譯者:張凱鈞 出版社:青文出版社股份有限公司 出版日期:2015-11-05 語言:繁體書 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:公主的獻祭(01)我命中注定的屠殺公主

|