| FindBook |

有 5 項符合

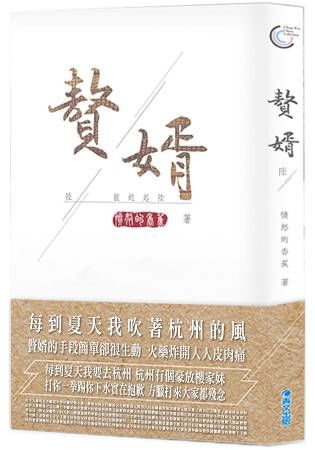

贅婿(6):龍蛇起陸的圖書 |

|

贅婿06:龍蛇起陸 出版社:青文 出版日期:2016-12-07 語言:繁體中文 規格:平裝 / 304頁 / 25k正 / 14.8 x 21 cm / 普通級/ 單色印刷 / 初版 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 180 |

小說/文學 |

$ 237 |

小說 |

$ 264 |

歷史小說 |

$ 264 |

歷史小說 |

$ 267 |

其他歷史小說 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

古往今來,為一贅婿者,能建功立業的有幾人?

若真是才學驚人,又何苦要入贅?

一個現代的超級金融大亨,被最好的朋友背叛,然後他就死掉了。

當他再次睜開眼睛,就發現自己變成了一個古代的贅婿,姓寧,名毅,字立恒。

贅婿,也就是娶老婆之後住進岳父岳母家的男人。

在那個年代,贅婿的社會地位極低,比普通人家的小妾還低,活著的時候祭不了祖死後也進不了祠堂,就連生下來的孩子都得跟著老婆姓。

上輩子閱盡繁華、歷盡滄桑,如今能有機會重新開始一段悠閒的古代生活,似乎也不錯?沒地位就沒地位吧……

於是他每天寫寫歪詩、唱唱饒舌,晃晃蕩蕩當個閒散姑爺,過得挺舒適。

可惜人非草木,誰能無情?

當身邊親近的人們遇到了天崩地裂的大麻煩,他又怎麼能夠視若無睹?

於是上輩子曾經叱吒風雲的寧毅,也只好緩緩走到幕前,吟出了他的開場白:

「你們這些人,過分了……搞得入贅的也不得安寧哪……」

本書特色

A. 超好看的仙草等級的架空的穿越的歷史的長篇的小說

B. 中國最大小說網站「起點中文網」歷史類點擊排名第2推薦排名第10的小說

C. 1800萬讀者讀過300萬讀者推薦的小說

D. 極簡風包裝又帶著淡淡的典雅與華麗值得收藏後再三閱讀的小說

E. 使用貴鬆鬆高級水彩紙+鏤空書衣出版社完全入不敷出的小說

F. 使用《清明上河圖》作為封面到時候可以拼成一整幅掛到牆上當成傳家寶的小說

G. 隨書附贈方便實際耐用有趣的「贅婿/墜婿書籤」讓你走到哪看到哪的小說

H. 以上皆是

作者簡介:

憤怒的香蕉

本名曾登科,男,湖南長沙人,剛滿而立之年的金牛座。

擅長生活和感情描寫,筆風細膩溫馨,作品有獨特的見解和濃厚的個人風格。

他的每部作品均受讀者喜愛,是一位慢工(此處應有噓聲)出細活的精品型作者。

著有《隱殺》、《異化》,《贅婿》連載中。

作者序:二十七歲生日隨筆:我的世界樹

本來該是寫故事的時間,對著電腦發呆許久之後,整理起新章節的情緒,又想要寫一些不相干的事情。

記得從小學四年級開始喜歡上文字,喜歡上拿文字架構一些東西,那時候我未曾想過自己未來將成為一位文人;到了現在,也一直有一道聲音在我的心裡:我現在自然算不得是文人,也恐怕很難真正成為一位文人了。

可,總有些時候,會忽然有些情緒湧上來,敲打我,讓我忍不住拿出十年前便已生疏的筆調,去試圖寫一些真正與「文人」有關的東西——無論如何,對我來說,那個詞彙總是太崇高了。

我今年二十七歲(編按:此文撰寫於二○一二年),算不得老,也算不得年輕。若以常理計,到得這個年紀的人,通常會有些回憶,有些感慨,其中當有光明的,值得記憶的,值得讚美的——總該會有一些這樣那樣的自豪。可是每到此時,萬籟俱寂,夜深人靜,對著電腦螢幕時,卻總讓我有種一事無成的感慨,過去的二十七年裡,我沒有做到什麼真正讓我感覺自豪的事情。

有時候我會自我安慰,在過去的這些年裡,我遇到了同齡人未必會遇上過的困難,承受了絕大部分同齡人難以承受的壓力,咬著牙一路闖了過來,擔起了好些東西,負擔起了家庭,做到了我自認為一個男人該做到的幾乎一切事情,並且我還擁有夢想。

理論上,我應該擁有巨大的自豪感,我也一直想要如此勸慰自己,哈哈哈哈——但有時候真的正視起來,將自己認真地拆開分解,我才發現,一切都是假的。長久以來,那些或許可以名為自卑的東西依舊縈繞在我的心頭,因此我才會孜孜不倦地去尋找那些足以證明自己遠比別人堅韌堅強的象徵,我所追求的,也僅僅是那些象徵,而並非堅韌堅強的本身。而那些已經被扭曲的、損毀的黑暗的東西,我再也沒有機會追回來了。

且以此篇,祭奠我過去二十七年的人生。

丁肇中(註一)在接受訪談時曾經說過一段話,大意是這樣的:小孩子所謂的興趣,其實並非真正的興趣,若要概括,大抵是可以不讀書就能考很好的成績。我便是這樣,成為一個文人或是將來以寫文為生這樣的人生規劃,在我整個小學、國中、高中階段,哪怕一次也沒有升起過。

從小學開始,我擅長的從來都是理科,小時候最初的理想大抵是當一名數學家,理由很簡單——我的數學成績是最好的。憑藉當時小小的聰明,小學時在學校的數學競賽中斬獲十張大概都是第一名的獎狀,這樣的成績,理所當然將來會想成為一名數學家。

到了國中,我在代表學校參加全國數學競賽的考場上鎩羽而歸,當時我忽然發現,在其他師資較好的學校基本都是有奧數(註二)班的,奧數班的老師會教授高一個年級的公式理論,教授奧數題的解法;在我當時的學校並沒有這樣的專門輔導,於是我理解到,即便你再有小聰明,終究還是要資源撐起來。

然後我很快從陰影裡殺出來,我開始學物理,在最初的時候常常能拿一百分,即便粗心,也都能保持在九十五分之上。這樣一來,我自然可以考慮成為一名物理學家……接下來則是化學家……現在想來,興趣果然是歸結於不讀書就能考好成績,而我的中文,則從來沒有給過我這樣的欲望過。

可我從小便一直寫過來了。

小學四年級的時候,我發現坐在前面的同學寫了一個長篇的聖鬥士故事,之後我愛上了每天寫一段故事的行為,那不能稱為什麼真正的興趣,我也從未打算讓它成為將來的歸宿,只是放鬆,如同象棋圍棋,每天寫一段,能讓我放鬆精神,獲得愉悅感。曾經在每一節作文課上想要大展身手,得到誇獎,但無論我寫得多麼努力,那些在思想上劍走偏鋒的文章始終未曾得逞過,這樣的事情,貫穿了我的整個學生時代。

我同意那些中文老師給我的評價:文筆始終不過關,也只好認為自己是一個毫無文學天賦的人。

一直支持我從這條路上走過來的,並非是自那時以來的怨念,而始終是那種寫完一段之後的愉悅感、放鬆感。它仍舊是如同圍棋象棋一樣的東西,無論有沒有人看,能否得到認同,我始終在其中獲得巨大的精神收穫,怨念,其實是並不存在的。

說起來,也是一件奇特的事情。在我一天一天想要寫聖鬥士故事的時間裡,我當成範本去模仿的,卻是魯迅的文集。現在想來,必須承認那樣的文風並不是平鋪直述講述故事的最佳方式,但無論如何,先生的文章風格,是我整個人生中最先模仿、也是模仿時間最長的。

一開始選擇先生的文章,固然是因為當時社會上的普遍推崇,作為幾乎公認的中國近代文人的第一人,他的文字,當然是要學的。不過看久之後,多少能看懂一些東西,於是開始學習雜文、學習諷刺、懂得憎恨、建立尖銳的道德觀……時至今日,除了我的爺爺,先生成了我人生中最重要的老師。

也是由於看著魯迅長大,讓我明白文人是一種有著怎樣的力量的存在。文字該是很崇高的,當如魯迅,當如路遙,當如雨果,當如巴爾扎克——現在在許多人看來或許很可笑,但直到現在,我的心中仍然這樣認為,這或許是最為可笑的一點。

於是我一面讀著魯迅,一面在草稿紙或是寫過後剩下的作文本、作業本上寫我想寫的那些東西——那時候我連作業本、草稿紙都沒什麼錢買,寫多了,便只得廢物利用——但那些只是幻想的聖鬥士故事,在作文課上,我會認認真真地寫雜文,寫貪官汙吏,寫社會上那些砍人的黑社會流氓,寫這樣那樣不好的事情,並且期待著自己的想法和諷刺能得到老師的表揚——當然,一次表揚都沒有,有的老師說我的心態太黑暗,比較誠懇的老師則說作文不要寫這些東西。當然,在數年以後,我當初自以為睿智地在歌舞昇平的社會中看到的那些東西已經比比皆是,不用去隱喻去暗喻去說明,就已經存在於觸目所及的各個地方了。

就這麼寫過了國中,寫過了高中,家中條件不太好,甚至連高中每學期開學要交的學費都很難湊齊的情況下,我便不想再讀書了,我在高考的考場上畫漫畫,每一場考試到了三十分鐘便離開,最後如願以償地進入了社會。

那個時候,網路小說已經興起了,除了在各種本子上寫文章,我也開始試著將寫的故事發上網路,最初的那本叫做《真魔地域》,甚至在最開始網路小說商業化的時候,我還在翠微居入了VIP,但當然,很快便明白賺不了錢,我出去打工,仍然繼續在網路上寫故事,用古幽和這個名字斷斷續續地寫。大概寫了兩年多,我決定不再在網路上發文了,當時我到佛山一個陶瓷廠打工,買了台二手電腦,買了些例如《悲慘世界》之類的文學名著,看得最多的,還是路遙的《平凡的世界》與村上春樹。

如此過了不到一年的時間,心中滿滿的都是靈感,我便想寫一本極其文藝的書,學習村上春樹雕琢文字到極點;另一方面,我想要嘗試一下將自我的成分與YY(意淫,表廣義之遐想而非單指情色)的成分完全割裂開,一邊不擇手段地以YY橋段吸引讀者進來,另一方面關於自我表達的部分則一點都不退,嘗試讓兩者結合,找到平衡點。當然,這只是當時心中一動,由於最重要的部分還是雕琢文字,我當時開了馬甲發文,做的準備是無需讀者,我會在這個平台上寫下去,寫到什麼地方算什麼地方。

……後來我簽約了,甚至每個月賺到了幾百塊錢,「憤怒的香蕉」這個馬甲就再也扔不掉了——其實我最屬意的筆名應該是「天天獨白」,當初曾經想過,等到某一天,我有了真正讓我自己心動的奇思妙想,我要用這個筆名發表。

我所寫的故事,與曾經的魯迅,與寫過的雜文,其實並沒有絲毫的瓜葛,但在某方面,它卻讓我成為了一個靠著文字吃飯的「半文人」,在當時,真是想不到的一件事。

然後的那段時間裡,我在混論壇。

最初我還是一個小蝦米的時候,混一個叫爬爬的論壇,那是網文與YY文崛起的前夕,《我是大法師》、《天魔神譚》出現之前我就已經在了,放在現在我應該算是個「老人」,但並不算是最老的一批。在當時,我並沒有踏上那個舞台,而是作為一個觀眾,以憧憬的眼光看著那一切。那時候,大家的辯論犀利、邏輯清晰,以文會友,態度都很端正。在網文開始發展的整個過程中,當初參與的那一批老人,最令我印象深刻的還是辯論中的邏輯與條理,我並沒有那樣的能力,於是也只能看著,後來就寫自己的文章。

網路是個好東西,也是個非常有趣的東西,在網路上,你並不知道那一邊的是男是女,是人是狗。每個人在網路上都選擇不同的生活態度,而我,當我進入網路的時候,我決定在網路上當一個與我平時的庸庸碌碌不同的人,我想要說我平時不說的傻話,做我平時不做的傻事,調戲平時不敢調戲的妹妹——最後那件事並沒有成功,大部分混網文論壇的妹妹都有腐女傾向,我通常是被調戲的那個。

至於那些傻話、傻事,則是:我想要成為一個正直的人,我要看見對的便說那是對的,看見錯的便說那是錯的,絕不諱飾含糊。

在我逐漸有了一定的邏輯歸納能力之後,我喜歡在論壇上與人爭辯,或是宣揚道德之類的事物——說起來其實很二B很傻——當時,我有一種關於道德形成的理論:

在原始社會,有三個原始人共同捕獵一頭野豬。他們三個人合力才能殺死野豬,殺死之後,欲望會讓每個人都想要獨占這頭野豬;但由於各種權衡,例如大家下次還要合作,所以他們平分野豬。之後氏族、部落的形成,大家合作的目的,都只是為了野豬;漸漸的,合作的人多了起來,某種特殊的、可以獲得更多利益的手段便產生了:欺騙。

此後,整個社會的發展一直到現代,就只有三種元素:野豬(利益),公平分配(道德),以及讓人誤以為是公平分配的欺騙。美國總統選舉或議員選舉,那就是一種欺騙;中國高鐵出事之後有人出來解釋,那也是欺騙;欺騙的目的,就是讓人認為道德已經得到履行。

社會的一切根本,終究是追求公平的,在要求利益的前提下,作為平民,公平分配的道德越被履行,平民就生活得越好,反之,欺騙越盛行,欺騙者攫取的利益便會越多。道德與利益,是密不可分的。

那個時候,我總是力所能及地宣揚這個理論和道德的好處,我認為雷鋒從不過時,過時的只是宣揚雷鋒的手段,道德是必須跟利益一起講的。許多人說社會扭曲如何如何,我則認為,就算社會扭曲,你也可以堅持這樣做:看到對的事情說他是對的,看到錯的事情說他錯了,而不是擺出一副司空見慣或逆來順受的嘴臉,在這一點上,我們始終可以不退;如果大家都能這樣,社會就會改變,往好的趨勢去發展。

然而,這類的事情,每一次都以各種口角告終。我得到鍛鍊的,只是在口角中不斷提高的諷刺與挖苦能力——有一次,我匿名去某個百度貼吧與人爭辯,那個人說:「沒錯,我今天晚上睡不著,但我決定做一件事情……」然後他把我號封了。

我很高興,因為我讓他整晚睡不著;也許我傳達出一些東西,也許沒有——當然,在書裡我從來不寫這些,我知道徒惹人厭而已。

我想,就算我成為不了魯迅那樣的文人了,至少我能有立場。但是漸漸的,在論壇講立場的人也少了。有些人就是擺明了「我沒有人格」出來表達優越感的,於是到後來,每次見到那個人說任何觀點,我都直接說「你沒有人格」。後來,當論壇進化到提起「道德」兩個字就會被扣上道德帝帽子的時候,我也不再想說了,漸覺無趣,又因為其它的事情,便不再去論壇上表達什麼觀點。

但那些關於利益與道德的事情,一直放在我心上想著。

有一天,有個朋友跟我說:「我要去貼吧禁盜貼,你來聲援我吧。」

我說:「禁不了的,盜貼站很多。」

她說:「不管怎麼樣,這個不對啊,我打算要做。」

當時她那句「這個不對啊」讓我很有感觸,於是我答應下來。當時在貼吧的一種言論讓我極其反感,有一部分人非常自信地認為他們看盜貼是為了作者好,幫了作者很大的忙,將盜貼在道德層面上合理化。為此,我連續發了三篇帖子——於是天下大亂了。

最初我擺正邏輯,與一些有代表性的言論做辯論,後來有一個人出現,說各種言論,但擺出一副「我說這些不是為辯論,我就是故意來搗亂」的態度,當時我是真的為這個感到了生氣,於是我將這件事拋諸腦後,回去寫書,不再理會。

這件事後,我看到了一些有趣的東西,例如某些人的自說自話,或者下面的各種論點。

一,作者並不該正式參與到這類事情中,這樣影響作者寫書。

二,作者被他的朋友蒙蔽了,失去了理智。

三,作者打擊盜貼就是為了錢,太貪婪了。

四,作者有一天一定會後悔,他因為這個事情失去了成績,失去了收入。

老實說,每次看到這樣的言論,我都覺得自己受到了侮辱。

我並不為了那些人憎恨我而生氣,因為覺得被我敵視而憎恨我的人,遲早會看不下我的書;真正讓我生氣的是,我在那些帖子裡那樣明確地表達了我的立場,為什麼有許多人視而不見呢?

因為之前在論壇混了好幾年,其實從發帖開始,我就大概能預見最後的結果。老實說,我從不指望自己能解決盜貼的問題,誠如許多人所說,盜貼千千萬萬,哪裡都有。可我絕不能忍受一種趨勢:盜貼是為了作者好,然後所有人都心安理得地盜帖,讓這種不對的東西壯大。我在帖子裡說,這個是不對的,卻有許多人無法理解我。

文人一定要有立場。

到後來,我看見一件很好的事情,結果非常理想,有人稱讚我,有人憎恨我,有人扭曲我,但沒有人再說「我看盜貼是幫了作者很大的忙」,他們頂多會說「我看你不爽,所以我會去訂閱別人的正版——只看你的盜貼。」

我很高興。

許多年前,人們都說看正版的是傻子;不久之前,他們心安理得看所有人的盜貼;但在這件事之後,他們終究無法反駁「盜貼是錯的」這麼一個簡單的概念。他們為什麼要開始看正版?因為不想被非議。有一天,他們會成為土壤與肥料,反哺我生活的正版的圈子,不管那個時候我還在不在這個圈子混。

這一次,我小範圍地改變了一個趨勢,將壞的變成了好的——但我仍舊對前面的那些言論耿耿於懷。

我是為了一件我認為對的事情,無比清醒地站在那裡,說出我的立場,他們卻以為我被人蒙蔽煽動,以為我是為了利益做出了錯誤的選擇,以為我會後悔——在我已經清晰地表達了一切之後。

我很無奈。

這是一個十三億人的國家,一個文人改變不了什麼,就算是魯迅也不行。我作為一個網路寫手,說文人的事情就更加可笑了。但最近幾年,我漸漸看到一種觀念,「如果你不能徹底弄倒所有的盜版,你憑什麼反對其中一個?你的反對到底有什麼意義?」

人的力量並不是這樣的。並不是光靠一個人就能徹底解決什麼事,十三億人的事情,首先是輿論和趨勢要往好的、對的地方走,社會上的大趨勢變動之後,政府感受到壓力,才會往好的方向走。這些年來,我們看見每況愈下的公信力,看見每況愈下的社會,不是因為我們做了什麼,而是因為我們什麼都不說了,什麼都不做了。某一天,你看到某個令人憤慨的新聞,你呵呵一笑,「成熟」地說這世界就這樣子,趨勢就已經達成了,很遺憾,這是壞的趨勢,社會會為此而變得更壞。只是沒有多少人看見了這樣的趨勢的改變。

其實我並不疑惑他們會那樣說我。若他們真的承認我不是為了自己的利益而發聲,他們就什麼立場都沒有了,所以他們只能這樣認為、認定、篤定我將來會因為利益而後悔。現在這個環境下,一切更加貼近利益,公平的道德已經稀薄到一定程度,於是欺騙不用太費心,利益則成為了最簡單的衡量標準。

如同韓寒與方舟子的事情(註三),其實相當一部分倒韓的人,都是下意識嫉妒韓寒獲得的巨大名利與影響力。我們以前寫東西,每個人都力求表現成熟,哪怕沒看什麼書,也希望別人能覺得自己夠成熟夠穩重,那時候抄了一句句的名著名言在本子上,作文裡偶爾用上一句「巴爾扎克說過」——其實我壓根沒看那書——按照那種標準,我無法證明任何一本書是我寫的,這是何其悲劇的一件事。方舟子,賊也。

我不是文人,我不敢當個文人,但我不敢說的話,韓寒說出來了,於是在我來說,倒是很認同他。

我想,我是不夠光明正大的,總是想要在夾縫中表達一些自己的立場,雖然到得現在,單純表達立場這種事情也已經很難被人理解了。在眼下的中國,要做成某些事情,主導事情,終究是政府說了算,他們的趨勢決定了十三億人的趨勢。我覺得兩者還是有相輔相成的意義的,所以我跑去說傻傻的道德,說對錯,對於遊戲,我也跟人爭辯過盜版,盜版已經扼殺了遊戲界。所以有些人說你就會說盜貼幹嘛不去說其它的,這些言論是站不住腳的,我的確說過,我覺得我改變不了什麼東西,我僅能盡自己的一分力。

前一段時間,我沾沾自喜地以為自己打敗了一種趨勢——至少在小範圍內做到了某些事情,許久以前曾經有作者去貼吧說話最後被趕走了,也有作者申請了貼吧吧主,最後卻被弄盜貼的投訴推翻掉。到了我這邊,至少《贅婿》的貼吧留下了許多人,沒有盜貼,然後也陸續看到有一些貼吧開始停止更新——當然是極少範圍。我不能說這是因為我,但我覺得,這也是一種趨勢。最近我看到一個帖子,另外某本書的貼吧有人說:香蕉說過一句話說得很對,你一聲不吭看盜貼也就罷了,還理直氣壯說我為作者好,這就太沒邏輯了……

啊,至少我還是把立場傳達給了一部分人,不是嗎。

然而到了最近新出台的版權法修改草案,那不是為了保護版權,而是在某種程度上合理化各種盜版了,無論是印象製品還是文字產業,還是這樣那樣……我當時的心情,真的有些複雜,因為我知道,要真正解決任何問題,到頭來都是要靠國家;我以為我對趨勢盡了一分力,我也知道這些事情的作用極其有限,但直接看到社會的趨勢將某些東西一下子扳倒,我還是感到……呃,不知道怎麼說,但無論如何,我做了力所能及的事情了,對吧。

我絕不在書裡直接寫這些——不擇手段地用YY把人拉進來,然後潛移默化地傳達,才是說道理的正道。我寫《隱殺》,想要傳遞我憧憬的青春和溫暖;寫《異化》,其實我想寫做人;寫《贅婿》,我想寫的是愛國——這樣說起來很深沉,太深沉了,幸好在書裡,我都把它們裹在YY裡。

當然,不是YY做人,也不是YY愛國,只是一直YY到最後的過程裡,要把認真的東西在別人察覺不到的時候傳遞出去而已,不管想要說什麼,總得引人入勝。

我是個憤青,一直到現在都還是,雖然這樣顯得很二屄(註四)。不過話說回來,在我心裡,絕大部分的愛國就是一個大糞坑,而我也不尊重歷史,我幾乎不讀歷史——幾年前,一本書引起了袁崇煥到底是奸臣還是忠臣的大辯論。各種辯論鋪天蓋地,而我印象最深刻的一件事就是,不論怎樣的討論,到最後都會成為罵仗,你罵我漢奸我罵你滿遺。我當時想,這樣的歷史真實性到底有何意義?這些懂得「歷史真實性」並且擁有豐富「歷史知識」的人,除了拿著自己的知識在網路上罵人獲取優越感,他們還做了什麼?從那以後,我再也不看任何歷史書。

一八四○年之前的歷史,我統統當故事看。你說袁崇煥是好人?他做了些什麼事情,我們因此獲得什麼教訓?我們到底是要學習袁崇煥呢,還是要學習他做的好事?他是壞人?他幹了什麼禍國殃民的事?我們當然知道這樣的事情不要去做……

我小的時候,看過一套革命故事的叢書,有地雷戰地道戰的那些,我看得熱血沸騰,很有認同感,我寫《贅婿》的時候,打算通過不同的方式把這些感覺寫進去,我覺得這樣子的書,比所有所謂「真實」的歷史都來得有用。

愛國是一個沉重的命題,愛國必須有教訓,教訓是針對自己,而不是針對別人。一切的歷史,在我看來,都是落後就要挨打,而不是蒙古人多麼兇殘沒人性,滿洲人多麼兇殘沒人性,日本人多麼兇殘沒人性,因為罵他們,什麼用都沒有,沒有任何教訓。損害他國,獲取本身利益,是一切國家的本質。

所以我不恨日本人,談不上恨,但對任何人,我都可以明明白白地說,我希望我們能侵略日本。日本人當初的傾略,不是因為他們兇殘,而是因為我們落後——當時的清朝,是活該挨打的,誰能打不來打,那個國家就是不稱職!落後就挨打,就是這麼簡單,如果能明確這點,人們也許能有真正的緊迫感。

有一天我弟弟問我,愛國有什麼用?我們都有原子彈了,誰也不敢來打我們,我們再落後也沒關係。我說,我們落後了,美國就把他們金融危機的擔子轉嫁到我們身上,我們還是在挨打。如果有一天我們比日本厲害了,我們打他能獲得利益,我覺得不打就是白癡。這無關兇殘,只是國家。這就是愛國。

早幾年,有個省會城市舉行愛國遊行,這幫愛國者組織了幾千人,當時有個妹妹穿了一身唐裝去,被人看見了,說:「那傢伙居然穿和服,太囂張了。」於是群情激奮,領頭的衝上去,要求妹妹當場脫下衣服。妹妹辯解說這是唐裝,領頭的到後來也知道自己搞錯了,但是他說:「我知道,但下面的人我安撫不住,妳必須脫下來。」妹妹找不到換的衣服,在洗手間把唐裝脫了,然後只穿著內衣,打電話給朋友送來衣服之後才能脫身;而那些人興高采烈地把唐裝拿出去當成和服當場燒了。這就是現在的愛國者。

這些年在網路上有很多愛國者,他們通常靠著罵人獲取各種優越感,靠著YY愛國,無論其人品如何,多麼沒有邏輯多麼無恥多麼道德敗壞,只要往愛國的圈子裡一跳,儼然就成了偉光正的人士。所以我說愛國就是一個大糞坑。

我後來離開論壇,不是因為道德,而是寫《贅婿》的時候,有人說,香蕉居然要寫什麼先行者的悲愴呐喊,現實之中我們已經夠嗆了,在小說裡你還把敵人寫得強大,暗諷我們這樣是漢奸作為而非愛國行為……

我當時想,原來現在這幫人都他媽這樣子愛國,這樣子寫書?

敵人弱智,我們虐他,就是愛國?

所以我不恨日本人,我反而有些怕他們。每一個朝代,能打過來的敵人都很強大,雖然我寫的是YY文,但我還是想寫一些真正抗爭過的人,哪怕是用YY一點的方式,我也想寫那些拼了命才打敗了強大敵人的一代人,而不是直接開了金手指的一些人。

想起那些以前看的歷史書,我時常會有種緊迫感,因為我看到了落後就挨打。我總是想,也許我能先做到一些事情,不用等到時候再馬革裹屍,現在能做一點就做一點,最起碼,看見東西,我能坦白說說對錯。也只能這樣子做了。

寫了很多無聊的事情,大家未必喜歡看。我從午夜開始寫,現在天已經亮了很久了,我沒有吃東西,肚子很餓。很抱歉沒能碼出新的章節。昨天晚上我在考慮新的章節,選了兩個題目,一個是「就像滿天星都跌進大海裡」,一個是「英雄多故謀夫病」——我去查了「英雄多故謀夫病」這句詩的具體意思,然後我找到以前網路上一篇文章,叫做《魯迅——討人嫌的老烏鴉》,然後想起以前看魯迅的事情,忽然就想寫一些東西。

呵,又回到讀書時期,嘮嘮叨叨地寫一篇雜文了。難怪我不討喜。

我現在只是在寫網路小說而已,網路小說,無非是消遣的東西,我平常不玩遊戲,也不做什麼消遣,只是孜孜營營地扣住一些文字修來改去,把標準提到最高,不怎麼想著錢,安慰自己還有純粹的夢想,因為我覺得,寫好書是文人的節操,把更新當成節操的不是文人,而是商人。我告訴自己還擁有夢想,但這夢想其實也已經扭曲很多了。

我終究不是文人,以前不是,現在不算,今後大抵也成不了文人了。有些東西我想罵,可我怕,我只敢在自己能控制的小地方,說一些話,說一些大而化之的道德,說立場,說對錯,我還得吃飯養家,我還有現實生活,什麼也不敢豁出去。

自我安慰一下。

若論進步,或許還是有的。有些時候我太認真了,老想著辯論,哪怕別人吊兒郎當,我也老想著認真辯論。現在我已經不再做什麼無用功了,我只有立場,遇上亂七八糟的人,便直接幹他娘親。幹乾脆脆,一了百了。

要睡覺了,寫完這些,感覺將幾年的東西全都掏空了一樣,還是很抱歉沒能有更新,等到我醒來就會有的。畢竟是二十七歲的生日,我要告別一下。

大家早安。

香蕉

註一:丁肇中(Samuel C. C. Ting,1936年1月27日—),華裔美國人,物理學家,美國科學院院士,現任美國麻省理工學院教授,曾獲得1976年諾貝爾物理學獎。他曾發現一種新的次原子粒子,命名為「J粒子」。

註二:國際數學奧林匹克(I.M.O., International Mathematical Olympiad),是國際科學奧林匹克歷史最長的賽事。1934年,前蘇聯率先在其國內舉辦中學數學競賽,並將其和體育競賽相提並論,冠以「數學奧林匹亞」的名稱。

註三:2012年,有人質疑中國青年作家、賽車手韓寒有作品由他人代寫,後來演變為全方位質疑韓寒造假,包括其寫作能力、個人經歷、身高和賽車成績等等。科普作家、「打假鬥士」方舟子為質疑韓寒的領軍人物。極多的名人和網友參與其中,引發廣泛爭論。

註四:這個得從頭解釋下……屄(B)者,生殖器也。牛屄,牛的生殖器,表巨大、厲害之意,類似台灣人說「超屌」這樣。至於「二」,則是從「中二」演變過來,大約的引申意思是帶著中二氣息的傻、笨、蠢。兩者合而為一,便成了二屄(二逼/2B)。

聽起來是年輕人追打時的笑罵聲,隨後一道身影陡然衝了過來,差點與寧毅撞在一起。那是一名穿書生袍的男子,與寧毅年紀相仿,大概二十出頭,他正被什麼人追趕著,回頭看了一眼,快步跑了,隨後又是一人衝出來,也是年紀相仿的男子,愕然一下,拱了拱手,然後繼續追,只是他跑步過程中回頭看了幾眼,也不知是在看寧毅還是看小嬋,差點摔了一跤,方才看著路追了過去。

「是二房的兩位公子……讓寧公子見笑了,來,這邊請。」

老人過了轉角,寧毅舉步正要繼續前進,卻見到旁邊的草地上有著一樣紅色的東西。他撿起來...

- 作者: 憤怒的香蕉

- 出版社: 青文出版社股份有限公司 出版日期:2016-12-07 ISBN/ISSN:9789863563952

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:304頁 開數:25

- 類別: 中文書> 類型文學> 大眾文學

|