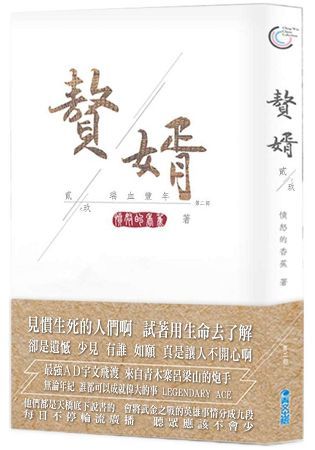

古往今來,為一贅婿者,能建功立業的有幾人?

若真是才學驚人,又何苦要入贅?

一個現代的超級金融大亨,被最好的朋友背叛,然後他就死掉了。

當他再次睜開眼睛,就發現自己變成了一個古代的贅婿,姓寧,名毅,字立恒。

贅婿,也就是娶老婆之後住進岳父岳母家的男人。

在那個年代,贅婿的社會地位極低,比普通人家的小妾還低,活著的時候祭不了祖死後也進不了祠堂,就連生下來的孩子都得跟著老婆姓。

上輩子閱盡繁華、歷盡滄桑,如今能有機會重新開始一段悠閒的古代生活,似乎也不錯?沒地位就沒地位吧……

於是他每天寫寫歪詩、唱唱饒舌,晃晃蕩蕩當個閒散姑爺,過得挺舒適。

可惜人非草木,誰能無情?

當身邊親近的人們遇到了天崩地裂的大麻煩,他又怎麼能夠視若無睹?

於是上輩子曾經叱吒風雲的寧毅,也只好緩緩走到幕前,吟出了他的開場白:

「你們這些人,過分了……搞得入贅的也不得安寧哪……」

作者簡介:

憤怒的香蕉

本名曾登科,男,湖南長沙人,剛滿而立之年的金牛座。

擅長生活和感情描寫,筆風細膩溫馨,作品有獨特的見解和濃厚的個人風格。

他的每部作品均受讀者喜愛,是一位慢工(此處應有噓聲)出細活的精品型作者。

著有《隱殺》、《異化》,《贅婿》連載中。

章節試閱

烏雲、漠雪、城郭。

在這個冬日裡,百萬人聚集的城池不復往日的喧囂,北面的城牆下,護城河裡靜靜的結出厚冰,鮮血、屍體、城牆上扔下來的守城玩意兒一半沉入河底,一半突出冰面,在一次次涼了又化、化了又涼的過程裡,逐漸形成猙獰無比的雕塑。

厚實高聳的城牆裡,灰白相間的顏色渲染了一切,偶有火焰的紅,卻不顯得鮮豔。城市沉浸在死亡的悲切中還不能復甦,絕大多數的屍體在城市一端已被燒毀,犧牲者的家人們領一捧骨灰回去,放進棺木,擺出靈位——由於城門緊閉,更多的小門小戶連棺材都無法準備,嗩吶聲此起彼落,家家戶戶多是哭聲,悲到了深處,則連哭聲都發不出來了。一些老人婦女,在家中孩子丈夫的死訊傳來後,或凍或餓,或悲淒太過,也跟著靜悄悄的死去了。

這樣的悲痛和淒涼,是整個城市中從沒有過的景象,儘管攻防大戰業已停下,籠罩在城池內外的緊張感卻是猶未退去,自西軍种師中與宗望對陣全軍覆沒之後,城外和談一日日的仍在進行,和談未止,誰也不知道女真人還會不會繼續攻打城池。

當初大夥兒與城偕亡的心氣勁已經過去了,稍稍緩解之後,痛楚湧了上來,沒有多少人再有那種銳氣了,城中的人們忐忑的注意著城北的消息,有時候就連腳步聲都會忍不住放緩一些,生怕驚動了什麼一般。

臘梅花開,在院子的角落裡襯出一抹嬌豔,僕人盡可能小心的走過門廊,因為正廳裡老爺們正在說話。為首的是唐恪唐欽叟,旁邊做客的是燕正燕道章。

獸紋銅爐中炭火燃燒,兩人低聲說話,倒並無太多波瀾。

「汴梁一戰至此,死傷之人不計其數,這些死了的,不能死得毫無價值……唐某先前雖一力主和,與李相、秦相的許多想法卻是一致的,金人性烈如虎狼,既已開戰,又能逼和,和談便不該再退,否則金人必捲土重來……我與希道賢弟這幾日時常議論……」

「唐大人、耿大人此念,燕某自然明白,和談不可草率,只是……李悅李大人性子過於謹慎,怕的是他只想辦差,應對失據……此事又不可太慢,若是拖延下去,女真人沒了糧草,只好狂飆數百里外劫掠,到時候和談必定失敗……不易拿捏呀……」

「依唐某所想……城外有武瑞軍在,女真人未必敢妄動;如今我等又在收攏西軍潰部,相信完顏宗望也不欲在此久留。和談之事,他者尚在其次,其核心一為精兵,二為太原——我有精兵,方能應付女真人下次南來;有太原,此次大戰才不致有切骨之失。至於錢物歲幣,反倒不妨沿用武遼前例……」

「可惜此事並非我等說了算……」

「是啊……此次大戰,出力甚重者為左右二相,為西軍、種相公,我等主和一系確實是沒做什麼事的……不過到得此等時候,朝堂上下的力氣是該往一塊使了……唐某昨日曾找秦相議論,此次大戰,右相府出力最多,他家中二子,紹和於太原拒宗翰,紹謙於夏村退怨軍,本是不世之功。可右相為求避嫌,似有隱退之念……」

「秦相一世豪傑,此時若能全身而退,不失為一場佳話……」

「為國為民,雖千萬人而吾往,國難當頭,豈容其為一身謗譽而輕退?右相心中所想,唐某明白,當初為戰和之念,我與他也曾多次爭執,但爭執只為家國,絕非私怨;秦嗣源此次避嫌卻非家國幸事!道章賢弟,武瑞營不可輕易換將,太原不可失,這些事情,皆落在右相身上啊……」

「唐兄既然如此說,燕某自與唐兄同進退……」

炭火燃燒中,低聲的話語逐漸到了尾聲,燕正起身告辭,唐恪送他出門。互相話別後,燕正笑道:「今年雪大,事情也多,惟願來年太平,也算瑞雪兆豐年了。」

「瑞雪兆豐年……希望如此。」

唐恪拱手笑笑。

烏雲、漠雪、城郭。

在這個冬日裡,百萬人聚集的城池不復往日的喧囂,北面的城牆下,護城河裡靜靜的結出厚冰,鮮血、屍體、城牆上扔下來的守城玩意兒一半沉入河底,一半突出冰面,在一次次涼了又化、化了又涼的過程裡,逐漸形成猙獰無比的雕塑。

厚實高聳的城牆裡,灰白相間的顏色渲染了一切,偶有火焰的紅,卻不顯得鮮豔。城市沉浸在死亡的悲切中還不能復甦,絕大多數的屍體在城市一端已被燒毀,犧牲者的家人們領一捧骨灰回去,放進棺木,擺出靈位——由於城門緊閉,更多的小門小戶連棺材都無法準備,嗩吶聲此起彼落,家家戶戶多是哭聲...

作者序

香蕉曰 三十歲生日隨筆:海洋

今天我三十歲。(編按:此文撰寫於二○一五年五月十六日)

照例,每年的生日寫一篇隨筆。而立之年,該寫點什麼直到今天上午都還沒什麼概念,不是無話可寫,而是可寫的太多了。

不久前我跟人說,人在十歲的時候看自己,你是十歲時的自己,二十歲的時候看自己,你是二十歲的自己,到了三十再看自己,你會發現,十歲、二十歲、三十歲的自己都站在一起了,留下了那樣多的痕跡,分也分不開。

所以我有三十年的事情可以寫。

往日,我會盡量寫點輕鬆的,或者是務實的、不難理解的,後來想想今天的開端,來寫點形而上、假大空的吧。

說三個概念——或許合併起來便是大部分的我,期間有些古怪的中二的東西,看下去,該會理解其原因。

一,文筆。

二○一四年年底,我去北京魯迅文學院參加了兩個月的課程,其中有一節課是北大的戴錦華教授講的,她提到一個概念:在文字的源起過程裡,中國的文字是表意的,歐洲的文字是表聲的,這是兩者最大的差異。

戴錦華老師在北大研究的並非語言,而是電影、大眾傳媒等方向,提到這個概念,是因為內容稍稍觸及,隨意提過去而已。這個概念,我從前是聽說過的,講課結束後便舉手提問了,問題大概是:文字存在的基本意義是傳遞思維,也就是將腦子裡的無形思緒具現化,傳遞給他人,使他人得以接收;在《三體》和很多科幻作品裡,也曾描述過類似螞蟻那樣、整個族群由一個母體統治的族群,並且認為那是生物進化到高點的一個途徑。東方的文字以圖形表達意思,西方文字先將意思化為音節,再通過一套約定俗成的方法做譯解,這樣是不是多了一道工序?這兩種發展的分歧有沒有什麼客觀因素和發展的必然性?

這個問題其實問得有些亂來,因為與戴教授的課程內容無關,只是在邊角料上挑了一個話題做引申。戴教授當時愣了一下,然後說:「這可能沒什麼必然性。」

我問:「可能只是意外導致的差別?」

她說:「嗯。」

關於這個問題,後來我有了很多想法,在這裡先不討論——我之所以說出這件事情,是因為這個問題對我來說很重要,以至於我隨時隨地都放在腦子裡轉。

語言文字對我來說,最具魅力的一項,便是思維的傳遞。

我三十歲,高中畢業,寫網路小說,至今也算不上真正的被社會所肯定——當然,我去魯院學習過,參加過幾個不大不小的會議,我沒有加入作家協會,我的成績也只是在小範圍內不上不下的,但如果你一本正經的問我:「你做的事情到底是什麼」,我可能會回答: 「我做傳遞,思維的傳遞。」

《聖經‧舊約‧創世紀》裡有個神話,我一直很喜歡。

在古代,因為人類沒有語言隔閡,所以無比強大,同心協力建造了巴別塔,試圖奪取神的權威。神沒有毀滅人類,只是讓所有人開始講不同的語言,然後人類陷入互相猜忌和戰爭中,再也沒有能夠團結起來,巴別塔因此倒塌。

這真是無比簡單又無比深刻的哲理,人類的一切分歧和問題,幾乎都來自於彼此思維的不透明。我在二十七歲的隨筆裡寫過野豬和道德的關係(編按:載於第一部第六集),欺騙來源於利益,但也由此誕生了豐富多彩的世界,所有的喜劇悲劇,所有的規則現狀。

語言文字是補完人類的最重要途徑,它用於傳遞想法、意圖,承載智慧,無論是對科學的認知還是對人生的感悟,我們都可以通過文字進行積累,傳遞給後人,讓他們迅速成長,而未必需要一件件的去試驗或經歷,由此,當他們遇到同樣的問題,便能做出更好的選擇,擁有更好的人生,人類社會也此獲得進化……

我在二十歲出頭的時候第一次在村上春樹的書裡接觸到「文字具有極限,不可能表達全部的思維」這個概念,之後幾乎像是豁然開朗,此後十年,我孜孜不倦的思考如何將思維轉化為盡量準確的文字,我丟掉那些華麗的連我自己都不明白的不必要的筆調,留下簡單的枝條,再將葉片變得繁盛,再進行修剪,如此一次次的輪迴,到如今三十歲了,我仍舊繼續修剪著這種筆調。

有人覺得我的文筆不錯,有人不然。當然各有其理由。

二,性格。

我的性格存在著極大的缺陷。

這樣的性格缺陷源於接受教育時經歷了錯誤的順序、進行了錯誤的構架。啟蒙的時候,爺爺教給我的是非常正確正直的思維方式,後來我讀魯迅,常常在作文上模仿魯迅的筆調寫東西,我的文筆不好,老師說我想法也不好,對此我很疑惑:我在抨擊壞事,為什麼想法不好的反而是我呢?想通之後,這便是最初的分歧和格格不入——我們每個人,或多或少都經歷了這些。

接下來我經歷的是一個急速變革的年代,曾經有一個讀者說我見證過當初那個時代的餘暉——確實如此,那個變革尚不劇烈的時代的餘暉,之後便是劇烈的變化,各種觀念的衝擊,自己建立的世界觀與這個世界格格不入了。再然後,由於家庭的困境,我放棄了大學,至此,知識在我腦海裡也不再擁有重量,於是也就沒有敬畏,我隨意的拆解一切,讓所有正統知識都失去了意義。

我時常跟人說,所謂「意義」,來源於「儀式感」,我們小時候玩家家酒,大家都很一本正經的商量碗筷怎麼擺、人怎麼就坐、餵飯怎麼餵,我們清明節掃墓,怎麼跪,磕幾次頭——對於純粹的唯物論者來說,這些跟鬼神無關,只跟我們自己有關,當我們一本正經的這樣做了以後,便會產生「意義」的重量。

最簡單的解釋是:當我們為一件事情付出了極大的努力,我們會說服自己,做的事情是有意義的。

所以後來,有些不想唸書的書友跑來問我要不要繼續學業的時候,我都會勸他們繼續,不全是為了知識,更多的是為了在進入社會的時候感受到自己曾經的付出,感受到那種沉甸甸的東西,然後告訴自己:我已經做好了準備。

我還沒有準備好的時候進入了社會,然後我失去了一切敬畏,我認為所有東西都是可以用基本邏輯解構的,而我的腦子也還好用,當我遇上一件事情,我的腦子會自動回到幾千年前甚至幾萬年前,從原始社會構築邏輯,一環一環的推到現在,尋找這件事情的所有成因,若能找到原因,腦子裡就能產生滿足感,一如我在三年前說的野豬與道德。

有一段時間,我懷疑自己可能有著某種叫做亞斯伯格綜合症的精神病(編按:對,柯文哲的那個亞斯伯格綜合症),這種人以邏輯來構築感性思維,在我最不擅長與人交流的一段時間裡,我甚至試圖以邏輯來建構一套跟人說話的準則……

毫無疑問,我嚐到了苦果。

若只是存在上面的幾個問題,或許我還不至於像現在這樣的寫東西。半年以前我看見一句話:一個出色的作者最重要的素質是敏感,對於一些事情,別人還沒感到痛,他們已經痛得不行了,想要忍受痛苦,他們不得不幽默……

我常跟人說我毫無文學天賦,但我確實具備了敏感的素質。

我有時候看我們八○後的人,走入社會之後不知道如何是好,於是改變自己的三觀、扭曲自己的精神,在掙扎裡,沒有人知道這些有什麼不妥,直到某一天,大部分人將金錢權利作為衡量一切的標準,視為成功的準則,不斷的追求,始終覺得不滿足,總覺得失去了什麼重要的東西,開始懷念曾經的青春年少,導致了一大批《匆匆那年》(註一)的流行,但回過頭來,縱然金錢權力無法滿足自己,也只得繼續追求下去……

有些唱高調的感覺,對不對?

有時候在試圖解構自己的時候解構整個人類族群,放在整個地球甚至宇宙的時間線上,我看見風沙捲起,一個偶然的瞬間畫出了漂亮的圖案,人類產生了所謂的智慧,適應世界,改變世界,最後毀滅世界;人類終將滅亡,找不到永恆存在的意義……

這裡則顯得中二,對不對?

若是我在十八歲的時候想到這些,那時三觀尚未完整,還是一些可以改變的中二想法;但我三十歲的時候再回到這個問題上,那就是動真格的了。

這段東西,可能是關於終極的虛無主義命題,我其實不太想跟人探討——普通情況下它中二度爆表、羞恥度爆表,提一下,也是為了說說第三點。

三,網路文學。

寫網路文學很多年,雖然在魯院的時候,我堅持文學並無傳統和網路的區分,但事實上是有的,有人稱之為傳統文學和通俗文學,有的稱之為精英文學和通俗文學,我們姑且認為有這樣的分割。

我寫書很認真,至今我也敢跟任何人理直氣壯的這樣說,曾經有過作家的夢想——至今也有,只是對於作家的定義已經不同了。

兩天前,湖南省召開了據說五年一次但這次隔了十年才辦的第六次青年作家大會,我以網路文學代表的身分過去參加,碰巧湖南經視的記者採訪,當時也沒什麼腹稿和準備,說到網路文學的時候,我說,如今的網路文學或許不是文學的未來,但它的中間,包含了眼下走入困境的傳統文學所缺失的最重要的一環:吸引力、說服力。

我以前定義文學,通常是這樣說:傳統文學側重的是對自我的挖掘和思辨,網路文學側重的是傳遞和交流。

在這個定義裡,傳統文學深挖自我,其挖掘深度決定了文學高度——即使有很多人看不懂,只有思想境界高的人能夠看出來,他們在好幾層樓這麼高的地方進行交流——我並不認為他們沒有價值,恰恰相反,這些思想是人類發展中最為閃耀的珍寶,我心悅誠服。

而網路文學,更在乎的是如何將作者腦子裡的東西傳到讀者的心裡去。在網路文學發展的這些年裡,我們積累了大量的經驗和手法,當然,有好的有不好的,有良性的有不良的,畢竟還是個良莠不齊的學科。

在魯院的時候,有一天,我跟一位老師在路上遇見,聊起關於分歧的話題。對方是個很好的老師,但對於網路文學不甚了解。我當時說:「我見過很多作者,他們賺不到錢,為生活所迫,一頭鑽進最極端的一個方向上,將他們原本的思辨全都放棄了。人都是會這樣走極端的。」

對方說:「但也有很多作者,在這個不斷下滑的社會風氣裡堅守著,他們盡力的抵禦社會風氣的影響,他們的那些思辨對社會是非常重要的,不能沒有……」

我當時腦子裡蹦出來的第一個念頭是:十幾億人的精神文明下滑,難道整個文學圈說一句「盡力」就可以交代過去了嗎?難道光是獨善其身,就算是做到了該做的事情嗎?

天,文學可是精神文明的發端哪!

但我沒敢說出口。

前天的採訪裡,記者問:最好的文學是什麼?

我說:最好的文學能讓人的精神真的得以圓融,當作者說「生活裡不該只有錢和權」,人們會真正的相信;最好的文學擁有最大的說服力,它寓教於樂,感染大眾,而不是說完以後純粹讓人覺得在唱高調,它能為一個人重塑三觀,能將前人的經驗真正的留給後人……

不過我當時沒有說得這麼有條理,恐怕新聞上也看不到吧。

科技將不斷發展,其中有理論科學和應用科學的區別,理論科學站在頂點,它賺不到太多錢,但可以得諾貝爾獎;當理論科學取得突破,應用科學——也就是我們生活中的一切,便會隨著衍生出來。

精神文明不會大幅度的發展,關於精神的頂點,或者說無限接近頂點的狀態,幾千年前就出現了。孔子說:七十而從心所欲不踰矩,就是這麼一個東西。當我們理解了世界,與世界取得互相諒解,精神得以圓融,不再痛苦,能夠平安喜樂卻又不是消極的麻木,那就是精神的頂點;只是每個時代遭遇的事情不一樣,在每一個生命只有區區數十年的人身上,為他們編織和塑造三觀的方式可能都有不同,最終能達到這個境界的則是寥寥無幾,但是每一代,那都是我們追求的頂點。

我認為文學是有頂點的,我稱呼它為「理論文學」:探索每一種筆法的運用,探索每一種新穎的寫作方式、能給人啟發的寫法,對於精神塑造的探索,以文學架構一個世界,反應深刻而複雜的道理——這樣的東西可以得矛盾文學獎,或者諾貝爾文學獎。在此之下,應用文學在其基礎上挖掘自身的深度,以文字塑形,傳遞給他人——傳統文學和網路文學皆在此範疇,只是傳統文學的傳遞太少,網路文學則往往缺乏思辨。

中國是一個擁有十四億人的大國家,在此之前,我們經歷了大量的問題:曾經我是個傾向於公知思維的人,我嚮往民主,但在這一兩年,我想,在如此快速的發展中,這個國家回到世界第二的舞台上,眼下這段時間,若是從後世看來,該算是類似於某某之治的中興盛世?於是我心裡的某個部分開始為自己的國家覺得自豪,某些狀態又回到五毛黨的位置上,而我仍然嚮往民主,只是對於民主的想法更加複雜起來:民無能自主,談何民主?

但無論如何,精神發展仍舊處於低潮之中。

要正確塑造一個人的三觀,是有一套方法的,在古代,儒家持續了許多年,他們有了許多的既定經驗——且不說儒家最終的好與壞,要將某個人培養成某個狀態,儒家的方法已然延續千年——五四運動之後我們打掉了框架(註二),新的框架卻沒有建立起來,我們失去了培養一個人的成熟體系。

就如同我學魯迅一般,我確實看見了問題,但我將問題指出來,我卻成了想法不好的那個——老師固然會說是為了我的考試和將來好,但如此一來,精神上的塑造過程也就出問題了,大問題。

我們時常在社會上遇到種種格格不入的東西,我們付之一笑,視若平常,但這些東西會點點滴滴的滲入你的精神裡。有一次我跟一個土豪朋友聊天,他說:「我最多的一個月,收入是四百五十萬,但我還是覺得不踏實,想賺更多的錢……但賺多少才踏實呢?」

對一些人來說,一個月賺四百五十萬仍舊不踏實,這是無病呻吟、矯情,但我想,那已經不是錢的問題了,他未必不知道,但仍然只能繼續賺錢。

無論貧窮或富有,我們這一代人裡,都必然存在這樣那樣的缺失,我們追求某些東西,但追求的東西最終卻無法告慰自己,於是在最後,感受到焦慮和生活的重壓。

我想將這個問題歸咎於三十年來文學圈或者說精神文明的無力上,在最好的期待裡,我生活的環境應該給我一個圓融的精神——但我無法指責他們,我甚至無法指責文學圈,因為我們之前的損毀是如此之大。但,當傳統文學圈不斷貧瘠,他們的道理越來越無法打動人,下一代人的精神文明又該怎麼辦?

既然擁有那麼多的好東西,為何不去研究一下娛樂,研究一下傳遞,在不妥協的情況下,盡量感染更多的人呢?

前段時間,有一位研究網路文學的教授帶的學生在起點發文,一段時間以後不過數百點擊——俗稱仆街,他們大為詫異,在一些新聞稿上表現出「我竟不能寫好網路文學這種低層次東西」的態度——當然,或許不是學生本人的想法,媒體挑事也有可能,但他們的基本態度確實是錯的——若大學裡能夠將娛樂和內涵視為同樣重要的文學因素,或許不到十年,眼下的網路文學圈將不復存在。

不過,對於上層人來說,這是一件危險的事情,站在娛樂的一邊或是站在內涵的一邊都很平常,唯有站在中庸的人,最容易受到打擊。

然而這是十四億人的社會,十四億人的精神貧困,人們嘲笑家庭主婦看肥皂劇,卻從不去主動改變她們,認為這個無法做到;擁有高端精神層次的人們高高在上,彷彿等待著有一天這些家庭主婦忽然喜歡上他們的東西——有可能嗎?人們走出學校以後,不存在學習的強制性了,精神貧困也能活一輩子的,只是某一天——或許沒有——忽然覺得有些事情缺失了、世界變壞了而已。更何況,在塑造精神的強制性上,就連學校的作用都幾乎等於零了。

教科書上的道德文章,對如今的學生到底還剩多少讓他們心悅誠服的感染力?

我有一天幫朋友看一篇論文,其中一段如下:

「高等教育處於教育的最高層,起著指導作用,一個國家高等教育的發展規模及水平,往往成為衡量該國教育發展規模和水平的標誌,也是該國科學技術、文明程度和綜合國力的象徵。一個國家的物質文明關鍵取決於該國科學技術水平,同樣,一個國家科學技術水平的高低關鍵在於該國教育發展的規模、水平,特別是高等教育的發展規模和水平。因此,提高國家高等教育的質量和水平……」

我不是要說這篇論文有多大問題,我頗為在意的是,就算只是作者的疏忽——但是,精神文明在哪裡?我們談論高等教育的時候,為什麼只側重於物質文明,精神文明卻是隻字未提呢?

用這樣的論文來以偏概全,是我過分了,但有一點其實很明顯,高等教育對精神文明的塑造,並沒有我們想像的那麼高。

我們的教育,正處在有史以來最大的問題當中,知識的普及並未真正的提高人們的教育水平,因為教育二字,是要塑造人生觀的,要教孩子怎麼做人的,而今天,知識的氾濫導致權威的消失,一個十歲的孩子說一句中二的話放在網路上,會吸引一萬個同樣中二的人過來抱團取暖,於是權威、正確也就消失了。一個人在成長過程中的任何觀念都不會得到修正,你想的你說的都是對的,總會有一萬個人陪著你——這樣的人,長大會怎樣呢?

我的後半段成長過程也是這樣的。

學校只能傳授知識,失去了塑造人生觀的力量,社會就更沒有了,原本用來塑造精神的思辨和經驗只是靜靜的懸在最高處——為何不將它們加上娛樂的功能,將它們放進普羅大眾之中呢?

於是後來,我不再想當傳統作家了,對於研究理論的我仍舊敬仰萬分,但在其他方向上,我想,我這輩子也可以定下來了,就這麼當個媚俗的網路作家,做著吃力不討好的結合探索工作吧——如果三十年後,有人說他的精神被這個世界塑造成這個樣子,文學圈是有責任的,我也只能說,作為十四億分之一,作為崇敬魯迅的一個寫手,我盡力了。

說完這麼冗長的一堆廢話,有許多人要煩了,或者已經煩了;但無論如何,三十而立,這些或中二或傻屄或異想天開的東西,是我因何而成為我的思維根系,是我想要留在三十歲這個節點上的東西。

回到最初。

我三十歲,生活有好有壞,仍舊住在那個小鎮上寫書,時常絞盡腦汁,時常卡文,但因為有書友的寬容和支持,生活終究過得去。身體不算好,偶爾失眠,輾轉反側;若在卡文期,生活便會常常因為焦慮而失去規律。鎮子上房價不高,我攢了筆錢,一個月前在湖邊買下一套房子,二十五樓,風景很好,一年以後能住進去,我的弟弟就不用睡在陽台上了。

我偶爾出去散步,若是寫作順暢的時候,還能跑跑步鍛鍊身體。有時候有一兩個朋友,有時候沒有,我最常做的消遣是一個人去小鎮裡的電影院看新上映的電影,觀眾通常不多,我常常可以包場——幸好我對恐怖片並無興趣。我的生活圈不大,去哪裡都只要步行十五分鐘,所以我還不會開車,也不打算學車買車了。

我對朋友時常不能真誠以待,因為腦子裡念頭太多,用腦過度,接觸少的人便會常常忘記,今天有人打電話祝我生日快樂,是個聊過好幾次的人,我竟沒有存下他的電話號碼,名字也忘了。這樣的情況不是第一次,往往尷尬,每感於此,我想最真誠的辦法,只能是少交朋友,於是也只好將生活圈子縮小,若你是我的朋友,且請包涵。

當然,關係牢固一點的朋友也是有的,有時候會一塊出去旅遊散心,但從不趕景點,不願匆忙。

這似乎就是我生活的全部了。

相對於我玩著泥巴,呼吸著水泥廠的煙塵長大的那個年代,許多東西都在變好。我時常想起在損毀的偏激的人生中養成的一個個的壞習慣,但過去無從更改了。

所以,與其長吁短嘆、顧影自憐,不如去做點什麼吧。

香蕉

註一 《匆匆那年》,改編自同名小說的中國校園愛情電影,地位與《那一年我們一起追的女孩》之於台灣相差彷彿——應該吧。兩部我都沒看過。

註二 廣義的五四運動是指自一九一五年中日簽訂《二十一條》》至一九二六年北伐戰爭期間,中國知識界和青年學生反思華夏傳統文化,追隨「德先生」(Democracy)和「賽先生」(Science),探索強國之路的新文化運動。

香蕉曰 三十歲生日隨筆:海洋

今天我三十歲。(編按:此文撰寫於二○一五年五月十六日)

照例,每年的生日寫一篇隨筆。而立之年,該寫點什麼直到今天上午都還沒什麼概念,不是無話可寫,而是可寫的太多了。

不久前我跟人說,人在十歲的時候看自己,你是十歲時的自己,二十歲的時候看自己,你是二十歲的自己,到了三十再看自己,你會發現,十歲、二十歲、三十歲的自己都站在一起了,留下了那樣多的痕跡,分也分不開。

所以我有三十年的事情可以寫。

往日,我會盡量寫點輕鬆的,或者是務實的、不難理解的,後來想想今天的開端,來寫點...