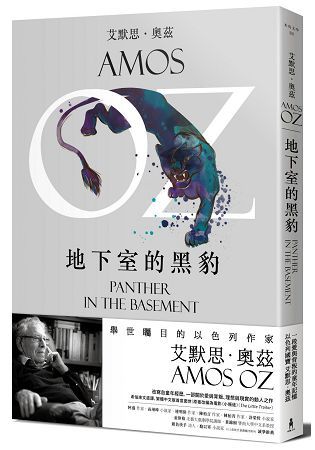

舉世矚目的以色列作家

——艾默思.奧茲

改寫自童年經歷,一部關於愛與背叛、理想與現實的動人之作。

★希伯來文直譯,繁體中文版首度面世

★原著改編為電影《小叛徒》(The Little Traitor)

——艾默思.奧茲

改寫自童年經歷,一部關於愛與背叛、理想與現實的動人之作。

★希伯來文直譯,繁體中文版首度面世

★原著改編為電影《小叛徒》(The Little Traitor)

在我一生中,有許多次被叫「叛徒」。

第一次是在我十二歲零三個月,

住在耶路撒冷的時候。

1947年的耶路撒冷有個動盪的夏天。當大人們忙著進行地下工作反抗英國人時,孩子們也學起大人,成立祕密組織,自以為能抓出叛徒、消滅惡敵。12歲的男孩普羅菲,是家中的獨子,極為在乎他的那幫朋友,尤其是他們對他的信任,結果卻被冠上「叛徒」的稱號……

以色列國寶級小說家艾默思.奧茲年紀輕輕即揚名國際,他在58歲聲名如日中天之時,憑藉自己的年少經驗與記憶,寫下了這部令人動容的小說。他化身為心思敏感的少年普羅菲,帶領讀者回到他12歲那年的耶路撒冷夏天,探尋關於背叛與忠誠的真諦。

這是一段擺盪在愛與背叛、夢想與現實之間的回憶。艾默思.奧茲經由男孩的角度,以充滿童真且懷著淡淡感傷的憶想,展現出一種悲憫的視野高度;這也是奧茲在熟年之齡,對於生長的土地、自我的認同、國族的情感所發出最深沉的詠嘆。

重要事件

*希伯來文直譯本,繁體中文版首度面世

*原著已拍成《小叛徒》搬上大銀幕

*作者以真實童年經歷寫成,一部關於愛與背叛、理想與現實、使命與道義的動人之作。

本書特色

*這部小說以作家的童年背景為基礎,又融進了豐富的文學想像。用作家本人的話說:故事本身來自黑暗,稍作徘徊,又歸於黑暗。在記憶中融進了痛苦、歡笑、悔恨和驚奇。

*藉由一個敏感、熱愛詞語的十二歲男孩角色,作家回憶被指控「叛徒」卻又無處證明自己清白的痛苦,似乎也在向讀者問及:「什麼才是『背叛』?」

名人推薦

阿盛(作家)、高翊峰(小說家)、連明偉(作家)、陳柏言(作家)、陳栢青(作家)、許榮哲(小說家)、童偉格(北藝大戲劇學院講師)、黃錦樹(暨南大學中文系教授)、銀色快手(詩人)、駱以軍(小說家) (以上依姓名筆劃順序排列) 誠摯推薦!

《華盛頓郵報》:「一個國家絕對需要能代表其良心發聲的作家。這樣的作家對任何一個國家而言皆屬罕見。而以色列,很幸運擁有了奧茲。」

《寇克斯評論》:「以巧妙的寓言手法,揭開以色列人在1947年的反抗運動。充滿情感、幽默的純真視角,為耶路撒冷擦出了動人火光……這部作品足以成為艾默思.奧茲一直是諾貝爾文學獎熱門人選的有力證明。」

J. M. 柯慈(2003年諾貝爾文學獎得主):「這部小說相當吸引我的一個部分,是主角男孩與英國員警鄧洛普的情感。艾默思.奧茲在步入盛年時回頭觀望,寫下童年的這一小片段時光,下筆看似輕微,卻包含了他對以色列的濃重情感,強烈的力道撼動人心。」