第一幕

1

一家靠近凱旋門的咖啡館內。我幾乎總是坐在同一個位子。就在最深處吧台左側。我不

翻書、不查看手機,一動也不動地等著某個人。

我等著一個根本不會出現的人,無聊到只能望著夜色逐漸降落在「星辰驛站」。

最後幾組同事、最後幾杯酒,最後幾則老掉牙的笑話,將近一個小時,巴黎平靜如無潮的海,最後終於伸了伸懶腰:計程車在路上遊蕩、高調的小姐們彷彿被野放一般、咖啡館老闆正給客人帶位、換班後的服務生年齡層愈來愈低,他們在每張桌子上點綴了小蠟燭(假的那種,可以看到火苗閃爍但絕不滴蠟)。經過我身旁時,一個服務生小心翼翼地表示如果不續杯,就得把位子留給下一位客人。

於是我又點了一杯。

不算最初的那兩次,這已經是我第七回在黃昏時刻造訪這座小池解渴了。這個精確的數字絕不會出錯,因為每張收據我都留下了。一開始只是習慣性或戀物癖發作使然,可現在呢?

現在,我想只是為了當我把手放在大衣口袋裡時,可以感受到某種意義。

這些小紙條的存在,證明了……證明了什麼呢?

什麼也不能證明。

只能證明無名戰士墓附近的生活消費水準很高。

2

凌晨一點,又一次徒勞無功,只好回家。

我住蒙馬特墓園附近。自落地以來,從沒走過這麼遠的路,只因為前陣子把我的腳踏車「小強」弄丟了,而且怎麼也想不起來到底是什麼時候做的好事。應該……可能是到一個陌生人家參加派對後發生的事吧,就在聖拉薩車站附近。

那晚,一個年輕人把我帶回了他家。他架著我回家時,我還有點嗨,但坐上床後就清醒了。他的貓窩、被單的樣式,還有IKEA床頭正上方掛著的《鬥陣俱樂部》海報,哦不,我……我不行。

酒量竟然超乎自己想像的好。

我第一次酒醒得這麼快,而且還毫無性趣,為此我感到萬分抱歉,本來還很想來點刺激的。我當然想,這才是我。更何況布萊德.彼特跟艾德華.諾頓都算是不錯的電燈泡。只是身體就在此刻背叛了我。

怎麼可能?

我的身體。

平常是很體貼的……

我當時本來不願意承認,但那個夜晚,在一個人走了那麼多哩路後,在無論何時何地都只能感受到內心的空洞、身體的荒蕪與匱缺後,我必須投降:就是那個人害的。

就是那隻寄生蟲,在可悲的床鋪裡東鑽西竄,不時冒出來攪局。

我光著身子,失望地靠在牆上,就在不知所措的那一刻,聽到了一個聲音咕噥著:

「欸……你還是可以留下來啊。」

如果我手上有把槍,肯定抵在他的腦門上。

就因為「還是」兩個字夾帶的輕蔑,還有他在這個白痴沒幫他吹喇叭後還退一步表現出的好意。

砰!

我渾身發抖。在階梯上、在路上,在尋找本來應該在路燈桿旁的腳踏車時,氣到全身發抖。我從來不曾把自己搞成這副模樣。

我往地上吐了口痰,把嘴裡的噁心味給吐出來。

可是因為對製造完美的濃痰不怎麼上手,最後只有口水緩緩流到我的袖子和美麗的絲巾上。這樣也好,找不到更適切的方式表達我對自己的嫌惡了。

我是很活該沒錯,但至少還活著。

3

我叫瑪蒂達.薩若蒙。今年二十四歲。理論上,我還是藝術史學研究所的學生(藝術史,多麼美麗的發明),但實際上,我替我姊夫工作。那個富有、帥氣又有格調的姊夫。那個總是喜歡摸自己的鼻頭、不打領帶的人。他管理一家數位創意事務所,提供產品設計、品牌推銷和網站優化服務。說白一點就是,如果你想在網路上行銷一樣產品,他就為你建構美麗的網路櫥窗與線上商店(當然有安全付費保證)。我從去年開始為他工作。

當時他需要傭工,我需要錢,所以在我的生日派對上我們舉杯互敬,這應該不是最糟的簽約儀式吧!

身為學生,我得以享受不少優惠,像是電影院、博物館、體育館、學校食堂等。可是就因為大部分時間都盯著螢幕看,腦袋變得很不靈光,也因為收入實在比出入食堂的那些人高太多,我也就不太在意這些優惠的存在。

我按自己的步調在家做黑工。我有上千個帳號、上千個地址、上千個暱稱和虛擬身分,整天都在網路上撰寫虛構的評語。

(未完)

| FindBook |

有 9 項符合

更好的人生的圖書 |

|

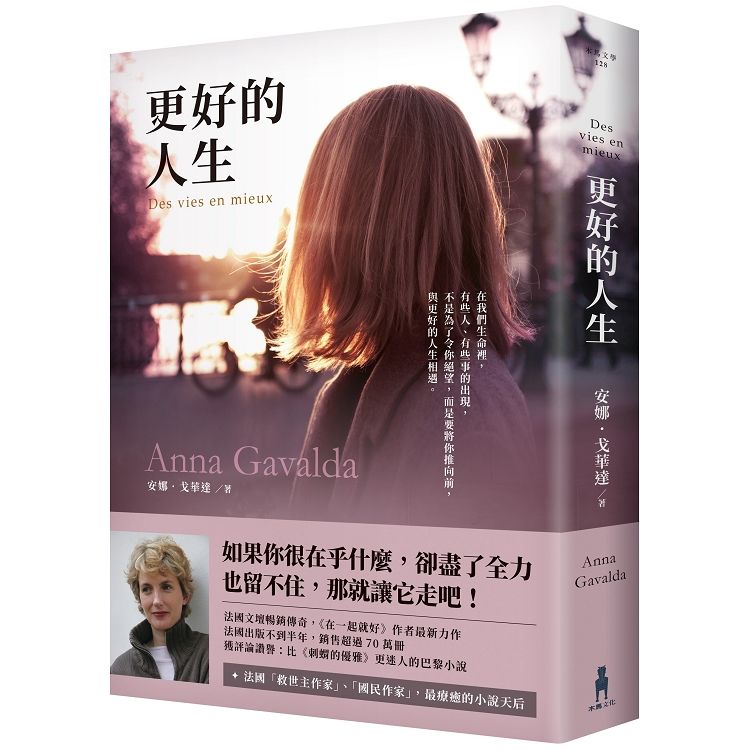

更好的人生 作者:安娜.戈華達 / 譯者:許雅雯 出版社:木馬文化事業股份有限公司 出版日期:2019-03-13 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 80 |

二手中文書 |

二手書 |

$ 136 |

Others |

二手書 |

$ 260 |

Others |

$ 284 |

法國文學 |

$ 284 |

法國現代文學 |

$ 306 |

小說/文學 |

$ 316 |

中文書 |

$ 317 |

法國文學 |

$ 324 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:更好的人生

不是為了令你絕望,

而是要將你推向前,與更好的人生相遇。

★法國文壇暢銷傳奇,《在一起就好》作者最新力作

★法國出版不到半年,銷售超過70萬冊

★獲評論讚譽:比《刺蝟的優雅》更迷人的巴黎小說

★法國「救世主作家」、「國民作家」,最療癒的小說天后

三個年紀不到30歲的男女,三段沒有交集的脫軌人生,

他們都在奮力擺脫生命的泥淖……

瑪蒂達

她中斷學業、放棄工作,生活陷入泥淖,失去生活方向卻找不到人傾訴。直到這一天,她的錢包遺落在咖啡館裡——撿到並歸還她錢包的男人,是往常她根本不會看在眼裡的類型,但這人竟有種魔力,讓她做了決定……

比莉

她從小家境貧困,爸爸說因為她惹人厭,媽媽才拋棄她。她的繼母只會喝酒跟揍人,生活對她而言就是一團爛泥,隨時可以結束。一直到她在戲劇課遇見了「娘娘腔」法蘭克,她決定要反抗……

亞尼

他以優異成績從研究所畢業,卻找不到工作,和同居女友過著三餐不繼的日子。他在找尋機會,但生活總是令他絕望,每次經過塞納河,他只有個念頭想跳下去。直到這一天,他遇到了樓上的鄰居,他決定要過不一樣的生活……

「我筆下的人物總是以遭遇坎坷、一路跌撞的角色居多。有點脫軌的人生是我最喜歡的,然後在有限的頁數中改變他們的際遇,人生結局如此不同,我喜歡的是那些失意人的故事,並且熱衷於讓他們去訴說自己的故事。」——安娜.戈華達

「我非常喜歡安娜.戈華達,從她的小說中,我看到生活中的那一縷陽光,而不是令人絕望的黑暗和殘酷。」——奧黛莉.朵杜(法國知名演員)

本書特色

◎安娜.戈華達擅以新穎獨創的故事情節,將人生的偶然與巧合、荒謬與美妙描寫得細膩動人。

《更好的人生》便是以這樣獨到的技巧,穿插具哲理的話語引人深思,帶領讀者重新思考生命的意義。

◎這三則故事,是三段完全不相干的人生。它們讓你看到生命充滿絕望,但也有美好的時刻,會有一些些快樂——哪怕是微不足道的快樂,還有些迷人的瑣事,甚至有時候一個奇妙的陌生人,就能讓你蛻變重生。

作者簡介:

安娜•戈華達(Anna Gavalda)

當代法國最知名的暢銷作家。

1970年生於巴黎,1994年任職於法國教育部,1999年以其第一本短篇小說集《我知道有人在什麼地方等我》登上法國暢銷排行榜,並獲得讀者與出版人士共同票選的Grand Prix RTL-Lire獎(此獎乃首度頒給短篇小說作者),當時書評讚譽她為「穿著裙子的桑貝」。

之後所出版的每一本書,都長踞暢銷排行榜至今,堪稱法國文壇傳奇。2004年出版長篇小說《在一起就好》,再度掀起風潮,跨越了壁壘分明的閱讀分齡界線,締造銷售奇蹟,甚至改編成電影《巴黎夜未眠》(由奧黛莉.朵杜主演),引起熱烈迴響。

安娜.戈華達現今與兩個孩子居住在巴黎南部郊區。

譯者簡介:

許雅雯

畢業於清華大學中文系、高師大華語教學研究所,先後於交通大學、高雄大學、巴黎第七大學與多個移民服務機構任教,並致力於語言政策研究。定居里昂後開始從事法漢翻譯,譯有《布拉格漫步》一書。

李毓真

自由譯者,法國勃根第大學文學、語言及文化博士班肄業。曾於法國從事藝術經紀與口譯工作;喜愛時尚、文學、戲劇和傳統戲曲。

章節試閱

第一幕

1

一家靠近凱旋門的咖啡館內。我幾乎總是坐在同一個位子。就在最深處吧台左側。我不

翻書、不查看手機,一動也不動地等著某個人。

我等著一個根本不會出現的人,無聊到只能望著夜色逐漸降落在「星辰驛站」。

最後幾組同事、最後幾杯酒,最後幾則老掉牙的笑話,將近一個小時,巴黎平靜如無潮的海,最後終於伸了伸懶腰:計程車在路上遊蕩、高調的小姐們彷彿被野放一般、咖啡館老闆正給客人帶位、換班後的服務生年齡層愈來愈低,他們在每張桌子上點綴了小蠟燭(假的那種,可以看到火苗閃爍但絕不滴蠟)。經過我身旁時,一個服務生...

1

一家靠近凱旋門的咖啡館內。我幾乎總是坐在同一個位子。就在最深處吧台左側。我不

翻書、不查看手機,一動也不動地等著某個人。

我等著一個根本不會出現的人,無聊到只能望著夜色逐漸降落在「星辰驛站」。

最後幾組同事、最後幾杯酒,最後幾則老掉牙的笑話,將近一個小時,巴黎平靜如無潮的海,最後終於伸了伸懶腰:計程車在路上遊蕩、高調的小姐們彷彿被野放一般、咖啡館老闆正給客人帶位、換班後的服務生年齡層愈來愈低,他們在每張桌子上點綴了小蠟燭(假的那種,可以看到火苗閃爍但絕不滴蠟)。經過我身旁時,一個服務生...

顯示全部內容

|