| FindBook |

有 8 項符合

西岸三部曲Ⅲ:覺醒之力的圖書 |

|

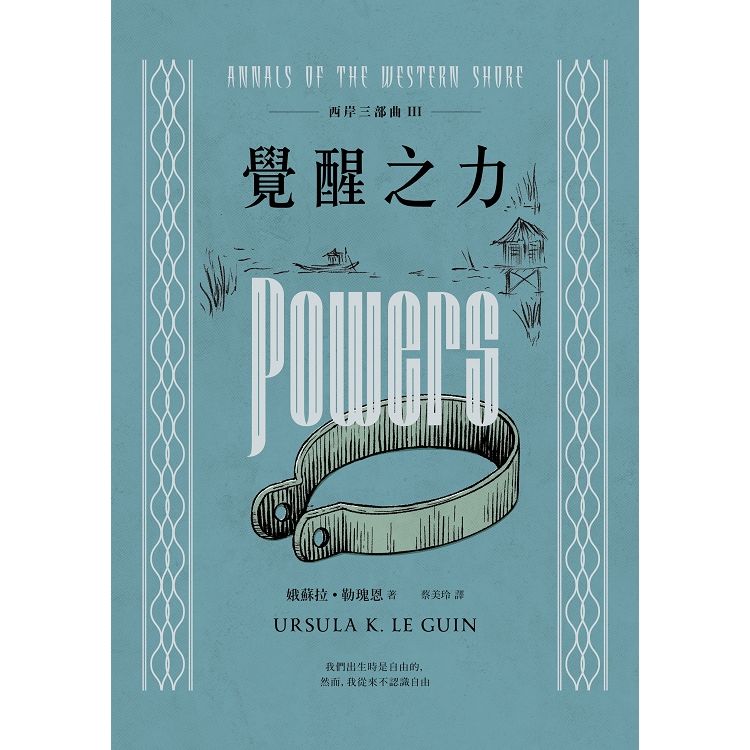

西岸三部曲(III):覺醒之力(二版) 作者:娥蘇拉.勒瑰恩 / 譯者:蔡美玲 出版社:木馬文化事業股份有限公司 出版日期:2019-10-16 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 190 |

二手中文書 |

電子書 |

$ 266 |

奇幻\科幻小說 |

$ 300 |

翻譯奇幻小說 |

$ 300 |

奇幻小說 |

$ 323 |

小說/文學 |

$ 334 |

中文書 |

$ 342 |

讀書共和國 |

$ 342 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

「成人不是小孩死去,而是小孩倖存。」

――娥蘇拉.勒瑰恩

如同置身冬夜黑暗中

吾等眼目尋求黎明,

做吾等之光、吾等之火、吾等之生命

自由!

葛維生於奴隸世家,因主人善良慈愛,關照奴隸,他從不覺得自己可憐,也不認為人需要自由。因為只要遵守分際、忠心侍奉,在規範之內,每個奴隸都能隨心所欲。然而,他在成長途中慢慢發現主奴之間終有一道不可跨越的界線。經歷霸凌、姊姊與友伴遭主人失手殺死後,葛維終於看清那虛假的幻象――儘管他有能力做任何事,對任何事卻毫無權力。奴隸的身與心都屬於主人所有,主人握生殺大權,宰制他們的每個行動。

悲憤的葛維醒覺之後展開逃亡,遠離只剩傷心回憶的家園,成為逃奴。他前去充滿自由民的森林地區,再回自己出身的沼地尋根。途中漸漸想起過往曾被教導需隱藏的「「預視天賦」――據聞,那是高地人才有的「巫術」。為了學習操控自身能力,並真正體悟、理解何謂「自由」,葛維循著幼時以預知能力看見的線索,輾轉探詢「詩人歐睿」的下落。然而,過往暗影從未停下腳步。他從前的仇敵追在身後,憑著叛奴罪名一路緊咬,欲將他帶回嚴懲。

葛維能否真正逃離奴役、擺脫過往陰影?

從未嘗過自由滋味的他,是否能找到心靈的歸屬?

=娥蘇拉.勒瑰恩系列作品=

《西岸三部曲I天賦之子》

《西岸三部曲II沉默之聲》

《地海六部曲》

《一無所有》

《黑暗的左手》

《世界誕生之日:諸物語》

《風的十二方位》

作者簡介:

娥蘇拉.勒瑰恩(Ursula K. Le Guin)

美國重要奇幻科幻、女性主義文學作家,1929年生。著有長篇小說20餘部、短篇小說集10本、詩集7本、評論集4本、童書10餘本;並編纂文選與從事翻譯,包括將老子《道德經》譯成英文。曾獲美國國家書卷獎、號角書獎、紐伯瑞獎、世界奇幻獎、軌跡獎、星雲獎、雨果獎、小詹姆斯.提普翠獎、卡夫卡獎、普須卡獎……等,以及SFWA大師、洛杉磯時報Robert Kirsch終生成就獎等榮譽。

她的奇幻成長小說系列「地海六部曲」與「魔戒」、「納尼亞傳說」並列奇幻經典,科幻小說《黑暗的左手》、《一無所有》等也是科幻迷心目中永遠的經典。小說探討的議題,從自我成長與認同,到社會制度探討與性別問題,都鞭辟入裡,在優美恬澹的敘事風格中予人寬廣深沉的省思空間。西洋文學評論家哈洛.卜倫將她列為美國經典作家之列,日本作家村上春樹也是她的書迷。

譯者簡介:

蔡美玲

英國University of Reading「兒童青少年文學」碩士。曾任主編及大學講師。青少年小說譯作有《天賦之子》、《沉默之聲》、《覺醒之力》、《地海巫師》、《地海古墓》、《地海彼岸》、《44號神祕怪客》、《河豚活在大海裡》、《妖精的孩子》、《地鐵求生121》、《史庫樂街十九號》、《凱希的空間》、《薇拉的真愛》、《敏娜的琴音》等;心理學書籍《愛孩子,愛自己》、《了解人性》等;並參與編寫家扶自立青年故事集《光明行》、社工服務合集《與你同行:家扶社工的故事》等兒童福利相關書籍。

|