在20世紀的某個年代……

海明威、歐本海默、喬姆斯基、漢娜.鄂蘭、薩依德、杭廷頓、蘇珊.桑塔格、切.格瓦拉、阿拉伯的勞倫斯、約翰.藍儂、雷震、柏納.路易斯、芭芭拉.塔克曼、施勒辛格、喬治.肯楠、林瓔、瑪麗蓮夢露……等32位。

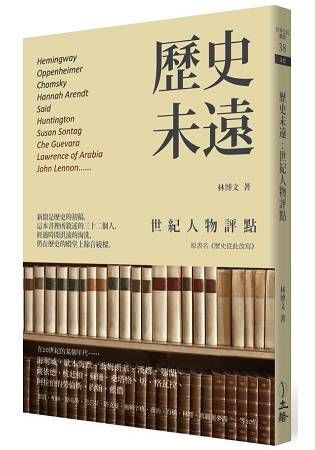

新聞是歷史的初稿,這本書裡所敘述的32個人,經過時間洪流的淘洗,仍在歷史的殿堂上餘音繞樑。

本書作者林博文是民間史家,駐訪紐約多年,見多識廣,學識淵博。長期觀察國際政治、學術、文化思想潮流,掌握歷史關鍵時刻的人物與事件。

本書是他所撰寫一系列的通訊專欄。

這裡所選輯的三十二個人都曾經是新聞人物,通常新聞人物很快就褪色或消失,但這三十二個人卻在歷史殿堂上餘音繞樑。

他們或在某個歷史事件中扮演了關鍵性的角色,或成就了一種人格典範,或在某個領域中綻放光彩,帶領風氣,創造文化,啟發心智。他們包括海明威、歐本海默、喬姆斯基、漢娜.鄂蘭、薩依德、施勒辛格、杭廷頓、芭芭拉.塔克曼、蘇珊.桑塔格、切.格瓦拉、喬治.肯楠、雷震、林瓔、約翰藍儂、瑪麗蓮夢露等人。

閱讀上述人物,重溫二十世紀一段歷史,不是懷舊,而是一種學習。

※本書原書名《歷史從此改寫》

| FindBook |

有 10 項符合

歷史未遠:世紀人物評點的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 1 則評論 |

|

|

歷史未遠:世紀人物評點 作者:林博文 出版社:立緒文化事業有限公司 出版日期:2016-10-06 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 190 |

二手中文書 |

$ 205 |

世界人物傳記 |

$ 205 |

歷史 |

$ 221 |

社會人文 |

$ 228 |

中文書 |

$ 229 |

歷史人物 |

$ 229 |

Others |

$ 234 |

人物群像 |

$ 234 |

世界人物傳記 |

$ 234 |

社會人文 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來

圖書名稱:歷史未遠:世紀人物評點

內容簡介

作者介紹

作者簡介

林博文

曾任美國《中報》總編輯、《中國時報》主筆,現為專欄作家,旅居紐約。著有《歷史未遠:世紀人物評點》(立緒出版)、《時代的投影》、《歷史的暗流》、《跨世紀第一夫人宋美齡》、《一句話改變世界》、《張學良、宋子文檔案大揭秘》、《1949石破天驚的一年》、《1949浪淘盡英雄人物》、《悸動的六○年代》、《關鍵民國》、《自由,凌駕一切》等書。

林博文

曾任美國《中報》總編輯、《中國時報》主筆,現為專欄作家,旅居紐約。著有《歷史未遠:世紀人物評點》(立緒出版)、《時代的投影》、《歷史的暗流》、《跨世紀第一夫人宋美齡》、《一句話改變世界》、《張學良、宋子文檔案大揭秘》、《1949石破天驚的一年》、《1949浪淘盡英雄人物》、《悸動的六○年代》、《關鍵民國》、《自由,凌駕一切》等書。

目錄

自序/林博文

Ⅰ 學者與作家的智慧火花

永不停息的叛逆者喬姆斯基 Noam Chomsky

自由派史學大師施勒辛格 Arthur M. Schlesinger, Jr.

寫活史迪威的女史家芭芭拉.塔克曼 Barbara W. Tuchman

美國歷史知識傳播者大衛.麥卡勒 David McCullough

政治理論家漢娜.鄂蘭 Hannah Arendt

提升美國閱讀文化的女主編艾普斯坦 Barbara Epstein

光芒四射的巴勒斯坦裔學者薩依德 Edward W. Said

侵伊戰的白宮導師路易斯 Bernard Lewis

提倡白人至上論的杭廷頓 Samuel P. Huntington

勇於認錯的加拿大學者伊格納齊夫 Michael Ignatieff

冷戰外交教父喬治.肯楠 George Kennan

反對美國黷武主義的蘇珊.桑塔格 Susan Sontag

戲劇大師米勒的中國情懷 Arthur Miller

海明威和抗戰中國 Ernest Hemingway

多才多藝的史學家羅榮渠

煙霧繚繞中的真人實事

Ⅱ 軍人、革命家與活動家的吉光片羽

「阿拉伯的勞倫斯」重現伊拉克 T. E. Lawrence

「秘密總統」威爾遜總統夫人伊迪絲 Edith Wilson

羅斯福總統夫人是同志嗎? Eleanor Roosevelt

古巴革命英雄──切.格瓦拉 Ernesto 'Che 'Guevara

飽受橫逆的原子彈之父歐本海默 J. Robert Oppenheimer

與台灣「同舟共濟」的藍欽大使 Karl L. Rankin

洛克斐勒家族與中國 The Rockefellers

抖出《越戰報告書》的艾斯伯 Daniel Ellsberg

空軍將領衣復恩和蔣家父子

堂堂溪水出前村──雷震

史料面世的聯想

Ⅲ 藝術家的心靈鴻爪

越戰紀念碑設計人林瓔 Maya Lin

飽嘗白色恐怖的藍儂 John Lennon

懷舊文化中的瑪麗蓮夢露 Marilyn Monroe

美國樂壇第一夫人瑪麗安.安德遜 Marian Anderson

納粹美學家里芬絲陀 Leni Riefenstahl

塑造紐約面貌的都市建設大師莫西斯Robert Moses

Ⅰ 學者與作家的智慧火花

永不停息的叛逆者喬姆斯基 Noam Chomsky

自由派史學大師施勒辛格 Arthur M. Schlesinger, Jr.

寫活史迪威的女史家芭芭拉.塔克曼 Barbara W. Tuchman

美國歷史知識傳播者大衛.麥卡勒 David McCullough

政治理論家漢娜.鄂蘭 Hannah Arendt

提升美國閱讀文化的女主編艾普斯坦 Barbara Epstein

光芒四射的巴勒斯坦裔學者薩依德 Edward W. Said

侵伊戰的白宮導師路易斯 Bernard Lewis

提倡白人至上論的杭廷頓 Samuel P. Huntington

勇於認錯的加拿大學者伊格納齊夫 Michael Ignatieff

冷戰外交教父喬治.肯楠 George Kennan

反對美國黷武主義的蘇珊.桑塔格 Susan Sontag

戲劇大師米勒的中國情懷 Arthur Miller

海明威和抗戰中國 Ernest Hemingway

多才多藝的史學家羅榮渠

煙霧繚繞中的真人實事

Ⅱ 軍人、革命家與活動家的吉光片羽

「阿拉伯的勞倫斯」重現伊拉克 T. E. Lawrence

「秘密總統」威爾遜總統夫人伊迪絲 Edith Wilson

羅斯福總統夫人是同志嗎? Eleanor Roosevelt

古巴革命英雄──切.格瓦拉 Ernesto 'Che 'Guevara

飽受橫逆的原子彈之父歐本海默 J. Robert Oppenheimer

與台灣「同舟共濟」的藍欽大使 Karl L. Rankin

洛克斐勒家族與中國 The Rockefellers

抖出《越戰報告書》的艾斯伯 Daniel Ellsberg

空軍將領衣復恩和蔣家父子

堂堂溪水出前村──雷震

史料面世的聯想

Ⅲ 藝術家的心靈鴻爪

越戰紀念碑設計人林瓔 Maya Lin

飽嘗白色恐怖的藍儂 John Lennon

懷舊文化中的瑪麗蓮夢露 Marilyn Monroe

美國樂壇第一夫人瑪麗安.安德遜 Marian Anderson

納粹美學家里芬絲陀 Leni Riefenstahl

塑造紐約面貌的都市建設大師莫西斯Robert Moses

序

自序

林博文

約翰.甘迺迪一生多病痛,一九五四年十月曾做了一次高危險性的脊椎手術,其時他當參議員還不滿兩年。在養傷期間,甘迺迪從國會圖書館借了一堆美國史著作,他想要寫一本美國政治人物在艱難險阻的時刻,如何不顧個人的處境與前途,發揮道德勇氣與政治勇氣而留名青史。

勇氣(courage)是甘迺迪最佩服的一種美德,他於一九五六年出版的《勇者的側影》(Profiles in Courage),就是在病榻上和喬治城大學教授戴維茲(Jules Davids)、幕僚蘇仁森(Theodore C. Sorensen)合作的成果。甘迺迪挑選了八位參議員作為「勇者」的表率。這本書不僅獲得普立茲傳記獎,並對甘迺迪一九六○年進軍白宮平添了不少助益。

勇者可以見諸於戰場和政壇,亦可出現於球場與文壇。歷史是人類所創造的,能夠在歷史洪流中掀起狂濤或激起浪花的人,並不一定是大人物,小人物扭轉時勢的事例亦所在多有,而勇氣則是改寫歷史的必要條件。

一九七二年六月十七日深夜,華府水門大廈二十四歲的黑人值班警衛法蘭克.威爾斯(Frank Wills)巡查大樓時,兩度發現六樓民主黨全國委員會辦公室被闖空門。在他的手電筒照射下,五名竊賊在黑暗中現身,這批人是奉尼克森競選連任委員會之命潛入民主黨總部偷拍文件,而爆發了改變美國歷史走向的水門事件。

當天晚上如果沒有威爾斯不顧安危地盡他的職責,則五名宵小也許能夠得逞,水門事件不會被揭發,踐踏憲法的尼克森亦不致含辱下台。一九七四年七月二十九日眾院司法委員會辯論彈劾尼克森案,南卡羅萊那州民主黨議員傑姆斯.曼恩(James Mann)發表了一段意義深遠的談話,他說:「如果無人敢負責任,則另一個總統亦會為所欲為,但那個時候可能就沒有守更的值夜人了。」

曼恩慷慨陳詞近三十年後,果然有另一個總統為所欲為,蓄意製造假情報和假證據,以反恐為藉口,悍然侵略與九一一事件毫無關聯,與賓拉登毫無關係的伊拉克,這個濫權枉法的總統就是無能無才無德無知的布希。布希和他的人馬蹂躪伊拉克而自陷泥淖的行徑,乃是美國有史以來最醜陋、最難堪的帝國出擊。

可歎的是,當布希政府準備入侵伊拉克時,美國國會和絕大部分媒體都變成了應聲蟲,紛紛搖旗吶喊,反對聲浪微乎其微,道德勇氣與政治勇氣蕩然無存。政壇與媒體的勇者,不見影;曼恩眾議員的預警不幸言中,環顧華府,連一個守更值夜人都看不到。此情此景。殆為美國歷史上的黑暗時代,甘迺迪泉下有知,必會為不肖子民而落淚!

勇氣誠然是推動歷史前進的重要因素,超卓的智慧與浩瀚的原創力,更是每一個領域的先驅人物不可或缺的質素。耶魯出身的藝術家林櫻(Maya Lin),二十一歲那年擊敗各路好手(包括她的老師),其所設計的「越戰紀念碑」榮獲全國首獎,但一群越戰老兵和帶有種族與性別歧視的藝術界人士,不願看到一個大學剛畢業的亞裔小女生奪獲殊榮,而盡全力抵制她、羞辱她。

林瓔面對來勢洶洶的逆流,毫不退縮。她的越戰紀念碑已成為華府最吸引人的一座設計精品。紀念碑所展示的原創性與人文深度,使全球藝術家同聲贊歎。越戰生還老兵終於慶幸五萬八千名陣亡袍澤的英靈得以和紀念碑同享光芒。

俞大維生前常說:「人生就像一齣劇本,每個人的劇本都早已寫好了,我們就照這個劇本演下去。」不過西方有句諺語說得更透澈:「最好的人生是不照劇本去演的。」(Life is best played without a script)本書介紹的三十二位智者,都在或長或短的人生旅途上留下烙印,在歷史的河川裡做一個出色的弄潮兒。他們也許都不靠劇本去「演戲」,因此他們的人生也就格外精彩和豐富。

這三十二個人都曾經是新聞人物,通常新聞人物很快就褪色或消失,但這三十二個人卻在歷史殿堂上餘音繞樑。媒體人喜言:「新聞是歷史的初稿。」,唯有對新聞人物作更深入的報導與剖析,方能凸顯他們真實而永恒的面貌。

非常感謝台北立緒出版社總編輯鍾惠民建議我結集文章出版,讓海內外讀者能夠透過這些人物的身影,進一步了解「水深波浪濶」的時代進程。

林博文

約翰.甘迺迪一生多病痛,一九五四年十月曾做了一次高危險性的脊椎手術,其時他當參議員還不滿兩年。在養傷期間,甘迺迪從國會圖書館借了一堆美國史著作,他想要寫一本美國政治人物在艱難險阻的時刻,如何不顧個人的處境與前途,發揮道德勇氣與政治勇氣而留名青史。

勇氣(courage)是甘迺迪最佩服的一種美德,他於一九五六年出版的《勇者的側影》(Profiles in Courage),就是在病榻上和喬治城大學教授戴維茲(Jules Davids)、幕僚蘇仁森(Theodore C. Sorensen)合作的成果。甘迺迪挑選了八位參議員作為「勇者」的表率。這本書不僅獲得普立茲傳記獎,並對甘迺迪一九六○年進軍白宮平添了不少助益。

勇者可以見諸於戰場和政壇,亦可出現於球場與文壇。歷史是人類所創造的,能夠在歷史洪流中掀起狂濤或激起浪花的人,並不一定是大人物,小人物扭轉時勢的事例亦所在多有,而勇氣則是改寫歷史的必要條件。

一九七二年六月十七日深夜,華府水門大廈二十四歲的黑人值班警衛法蘭克.威爾斯(Frank Wills)巡查大樓時,兩度發現六樓民主黨全國委員會辦公室被闖空門。在他的手電筒照射下,五名竊賊在黑暗中現身,這批人是奉尼克森競選連任委員會之命潛入民主黨總部偷拍文件,而爆發了改變美國歷史走向的水門事件。

當天晚上如果沒有威爾斯不顧安危地盡他的職責,則五名宵小也許能夠得逞,水門事件不會被揭發,踐踏憲法的尼克森亦不致含辱下台。一九七四年七月二十九日眾院司法委員會辯論彈劾尼克森案,南卡羅萊那州民主黨議員傑姆斯.曼恩(James Mann)發表了一段意義深遠的談話,他說:「如果無人敢負責任,則另一個總統亦會為所欲為,但那個時候可能就沒有守更的值夜人了。」

曼恩慷慨陳詞近三十年後,果然有另一個總統為所欲為,蓄意製造假情報和假證據,以反恐為藉口,悍然侵略與九一一事件毫無關聯,與賓拉登毫無關係的伊拉克,這個濫權枉法的總統就是無能無才無德無知的布希。布希和他的人馬蹂躪伊拉克而自陷泥淖的行徑,乃是美國有史以來最醜陋、最難堪的帝國出擊。

可歎的是,當布希政府準備入侵伊拉克時,美國國會和絕大部分媒體都變成了應聲蟲,紛紛搖旗吶喊,反對聲浪微乎其微,道德勇氣與政治勇氣蕩然無存。政壇與媒體的勇者,不見影;曼恩眾議員的預警不幸言中,環顧華府,連一個守更值夜人都看不到。此情此景。殆為美國歷史上的黑暗時代,甘迺迪泉下有知,必會為不肖子民而落淚!

勇氣誠然是推動歷史前進的重要因素,超卓的智慧與浩瀚的原創力,更是每一個領域的先驅人物不可或缺的質素。耶魯出身的藝術家林櫻(Maya Lin),二十一歲那年擊敗各路好手(包括她的老師),其所設計的「越戰紀念碑」榮獲全國首獎,但一群越戰老兵和帶有種族與性別歧視的藝術界人士,不願看到一個大學剛畢業的亞裔小女生奪獲殊榮,而盡全力抵制她、羞辱她。

林瓔面對來勢洶洶的逆流,毫不退縮。她的越戰紀念碑已成為華府最吸引人的一座設計精品。紀念碑所展示的原創性與人文深度,使全球藝術家同聲贊歎。越戰生還老兵終於慶幸五萬八千名陣亡袍澤的英靈得以和紀念碑同享光芒。

俞大維生前常說:「人生就像一齣劇本,每個人的劇本都早已寫好了,我們就照這個劇本演下去。」不過西方有句諺語說得更透澈:「最好的人生是不照劇本去演的。」(Life is best played without a script)本書介紹的三十二位智者,都在或長或短的人生旅途上留下烙印,在歷史的河川裡做一個出色的弄潮兒。他們也許都不靠劇本去「演戲」,因此他們的人生也就格外精彩和豐富。

這三十二個人都曾經是新聞人物,通常新聞人物很快就褪色或消失,但這三十二個人卻在歷史殿堂上餘音繞樑。媒體人喜言:「新聞是歷史的初稿。」,唯有對新聞人物作更深入的報導與剖析,方能凸顯他們真實而永恒的面貌。

非常感謝台北立緒出版社總編輯鍾惠民建議我結集文章出版,讓海內外讀者能夠透過這些人物的身影,進一步了解「水深波浪濶」的時代進程。

圖書評論 - 評分:

|

|