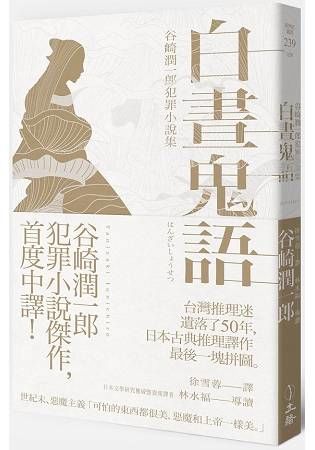

谷崎潤一郎犯罪小說傑作,首度中譯!

台灣推理迷遺落了50年,日本古典推理譯作最後一塊拼圖。

世紀末、惡魔主義

「可怕的東西都很美,惡魔和上帝一樣美。」

探勘日本唯美文學大師的另一面,拓展谷崎文學研究的新視角

谷崎潤一郎為日本文壇大師,曾獲諾貝爾文學獎提名,被日本文學界推崇為經典的唯美派大師。但谷崎潤一郎亦兼寫犯罪小說,被譽為「日本推理小說中興之祖」。

谷崎的犯罪小說不僅中興了日本大正時期的通俗文學,更對有「日本愛倫波」美譽的江戶川亂步創作影響甚深,在日本推理小說發展史中佔有極其重要的地位。

本書收錄四篇小說:〈柳湯事件〉中描述幻覺的鮮活表現予人不寒而慄的震撼力;〈途中〉被江戶川亂步稱讚為「舉世無雙的偵探小說」;〈我〉著眼於犯罪者心中潛藏的優越意識;〈白晝鬼語〉將女性主義態度、虐待狂傾向轉化為「詭計」,是谷崎特色作品中最富偵探小說風格者。

谷崎的犯罪小說呈現巧妙的偵探小說技法,著重邏輯推理的破案過程,並將心理描寫手法引入推理小說創作。谷崎的寫作手法呈現出一種新的構思,他意圖聚焦於人生的某一斷面,僅是借用偵探小說的技巧予以抽絲剝繭,最終釐清的不只是事件真相,還有背後更複雜難測的陰暗人性。

本書首度中譯,並由日本文學研究權威暨資深譯者林水福教授專文導讀,不僅拓展谷崎文學研究的新視角,更是推理迷絕不可錯過的大師經典。

作者簡介:

谷崎潤一郎(1886-1965)

日本文學大師。一八八六年七月廿四日生於東京日本橋。東京帝大國文科肄業,創辦《新思潮》文學雜誌,並以〈刺青〉、〈麒麟〉等短篇小說確立文壇地位。

一九四九年時獲得日本文化勳章,一九六〇年代獲諾貝爾文學獎提名,一九六四年獲選全美藝術院榮譽會員。一九六五年因腎病去世。

代表作品包括《春琴抄》、《痴人之愛》、《卍》、《細雪》、《瘋癲老人日記》、《陰翳禮贊》等。晚年致力於《源氏物語》的現代語翻譯。《細雪》獲每日出版文化賞及朝日文化賞,《瘋癲老人日記》獲每日藝術大賞。

譯者簡介:

徐雪蓉

政大東語系日文組畢業。輔大日研所碩士,比較文學博士班肄業。曾任教輔大日文系十年。編有《日語諺語.慣用句活用辭典》,譯有《勸學》、《遠野物語.拾遺》、《刺青:谷崎潤一郎短篇小說精選集》(合譯)、《芥川龍之介短篇選粹》(合譯)、《日本的森林哲學——宗教與文化》(立緒)等。

章節試閱

4 白晝鬼語

一直以來,我就很清楚自稱有遺傳性精神病的園村,是多麼善變、脫序又任性的人。而我,確實也以十足的心理準備和他往來。即便如此,那天早上當他打電話來時,我還是無法不感到震驚。園村一定是瘋了!一年之中,精神病發作最為狂烈的時期——那令人抑鬱的、六月時分綠葉上的蒸騰熱氣,一定使他的腦髓產生了變異。不然,他應該不會打那樣的電話才對。不,不是我想,是我深信如此。

電話打來的時候,大約是早上十點左右。

「喂,是高橋君嗎?」

一聽到我的聲音,園村就親暱地問道。光是這樣,我就知道他整個人呈現在異常亢奮的狀態。

「不好意思,你現在可以立刻來我這裡嗎?今天有非讓你看不可的東西。」

「多謝你特地來電,但我今天去不了,有雜誌社請我寫小說,今天下午兩點前必須完成。我從昨晚就熬夜到現在。」

我的回答並非謊言。事實上,昨晚到那時我都連夜趕稿,一分鐘也沒睡。就算園村是個有錢有閒的大少爺,但是,完全不考慮對方處境,突然來電說什麼有東西要給你看,立刻給我過來,也未免太白目、太任性了。我不禁有點生氣起來。

「是嗎?既然如此,現在不能來也沒關係,下午兩點寫完稿後立刻過來。我會等你到三點。」

我越聽越火大,說:

「不,今天就是不行。都說了昨晚熬夜累爆了,寫完我就要洗澡睡覺了。我是不知道你要給我看什麼啦,但明天再看也行不是嗎?」

「今天不看就看不到了。如果你不能來,我就只好自己去了。」

說到一半,園村突然壓低音量,像在喃喃自語。

「……偷偷告訴你哦,此事極機密,你可千萬不要跟別人說。今晚半夜一點左右,東京某地會發生某犯罪事件……就是說,有人要被殺啦!我現在就想開始準備和你一起去看。怎麼樣?要一起去嗎?」

「你說什麼?有人要被怎麼樣?」

我懷疑自己耳朵所聽到的,無法不再次確認有無聽錯。

「要被殺了……Murder,殺人事件啦!」

「你怎麼會知道的?到底是誰要殺誰?」

我忍不住提高了音量,也被自己嚇一跳,便趕緊看看四周,幸好家人都沒聽到。

「喂、喂,你講話這麼大聲幹麼?……到底是誰要殺誰,我也不清楚。詳細情形在電話裡不好說。我只是因為某個理由,嗅出今晚在某地有某人要殺掉某人而已。當然,那件事和我一點關係也沒有;我既無防範的責任,也沒有告發的義務。

但假如可以的話,我想去當這樁犯罪事件的祕密見證人,偷偷觀察殺人事件的進行。你若願意一起去,我多少可以壯壯膽,而且,對你而言,這不也比寫小說有趣得多嗎?」

園村的語氣不疾不徐,帶著奇妙的平靜。

可是他越平靜,我就越懷疑他的精神狀態不正常。聽他說到一半,我突然感到劇烈的心跳,顫慄傳遍全身。

但我卻沒有勇氣反問他:「這麼荒誕的事,你還能說得一本正經,是不是瘋啦?」我的內心深處擔憂、害怕著他的瘋狂,感到自己甚為狼狽。

其實園村仗著家裡有錢有閒,一直以來都頹廢度日,但是,近來已厭倦了一般的逸樂生活,開始迷上電影欣賞、閱讀偵探小說,甚至鎮日耽溺在不可思議的幻想裡。他該不會越來越嚴重,已經發狂了吧?想到這裡,我的汗毛都豎起來了。除了我以外,他沒有可稱得上朋友的朋友,既沒父母,又無妻小,卻獨自坐擁數萬資產。這樣的他,要是真的發瘋了,除了我以外,恐怕也沒人能照顧他了。看來,為了不增加他的焦慮,我工作一結束就得立刻去看他才行。

「原來如此。既然這樣,我就和你一起去。一定要等我哦!我大概兩點可以寫完,三點之前就能到你家。但也有可能晚個三十分鐘、一小時的,你務必要等我到。」

我最擔心的就是他會自己一個人跑去。

「可以吧?我最晚四點一定會到,你不要出門,務必在家等我。行嗎?說好了哦!」

我再三重複並確認之後,才終於掛上電話。

老實說,直到下午兩點,我雖然都努力在書桌前構思未竟之作,但是腦子已被搞得七葷八素,注意力完全無法集中在這上面。不過,為了應付塞責,還是一直努力振筆疾書,最後只完成一個連我自己也不知所云的東西。

我要去探望瘋子。雖說,這是身為園村唯一好友的我的義務,但實際上,感覺並不是很舒服。首先,本人也沒健全到有資格去探望他。我不愧是他的好友,每年到這新綠的季節,必會罹患嚴重的神經衰弱。今年,到現在確實又有了幾分徵候。

況且,去看了這瘋子,搞不好成了泥菩薩過江,遲早被他感染。又或者,即使園村確信今晚將要發生的殺人事件是事實——當然啦,絕不可能有那麼荒誕的事——我終究沒有與他一同前往的好奇和勇氣。要是目睹了殺人光景,那麼可能先發病的會是我。然而,基於朋友的道義,雖不情願還是必須去看看他病況如何。

作品完成時剛好三點過十分。若是平時,必然會因徹夜未眠而累得筋疲力盡,至少熟睡到傍晚。但此時,四點之約已然逼近,又因渾身亢奮,故一點兒也不睏。喝了一杯葡萄酒補充元氣,換上今年第一次穿的深藍色羅紗夏裝,就去白山上的車站,搭了前往三田的電車。園村家在芝公園的山裡面。

當我坐在搖晃的車上時,甚至興起了一個恐怖、不可思議的念頭:園村在電話裡講的,搞不好並非全都是謊言。至少,對園村來說,今晚在市內某處的殺人事件,可能是一件清楚可期的事。為了親眼見證那個預料的實現,必須約我一起前往犯罪現場——園村該不會是要把我—對,正是我本人,帶到某處去親手殺掉吧?說什麼:「要讓你看殺人的光景。」好把我引誘出去。然後讓我親眼目擊自己被他用雙手殺掉的樣子——我的想法乍看無端而滑稽,卻絕不能說是毫無根據的臆測。當然,我並不記得自己做過什麼事,非得遭受那殘酷的待遇不可。既未惹他怨恨,也沒有被他誤解。依常識判斷,他一點殺我的理由都沒有。不過話說回來,假使他真的瘋了,又有誰能說我的臆測是天外奇想呢?耽讀荒唐無稽的偵探和犯罪小說以致精神不正常的人,突然興起殺死好友的念頭,又有誰能說是不自然的?別說不自然了,這豈不是最有可能的事嗎?

再過一會兒我就要下車了。冷汗黏貼在我額頭上,心臟的血液似乎頓時停止流動。下一瞬間,另一個更駭人的念頭,如海嘯般向我胸中襲來。

「恐怕是因為我也瘋了,才會被這麼無聊的空想困擾吧?我剛剛才和園村講過電話,他的瘋狂竟立刻就轉移到我身上了?」

這個憂慮比之前的臆測更像事實,也更讓我恐懼。為了不去相信自己已經瘋狂,我死命地把這幻想從腦中剔除。

「為什麼我會擔心那麼愚不可及的事呢?園村剛才不是說了嗎?他和今晚即將發生的罪行一點關係也沒有。究竟是誰要下手,受害者又是誰,都一概不知。他只不過是基於某理由,察覺到會發生殺人事件而已。如此看來,絕對不會是他要殺我。一定是因為他瘋了,誤把某個幻想當作事實,因此想和我一起去看而已。明明這樣解釋才對,為何要做那麼荒謬的推論?唉,我實在是太愚蠢了。」

就這樣,我在心中自言自語,嘲笑著自己的神經質。

但即便如此,當我在成門站下了車,來到園村的住家前時,仍未下定決心要見他。我路過他家,卻沒有進去,並在增上寺的三門和大門之間,來回走了兩、三趟,猶豫良久。最後,終於才用豁出去了的決心,返回園村家。

打開裝潢華麗的西式書房大門時,他正在室內不安地來回踱步,一邊還焦急地盯著壁爐座上的時鐘。那時,剛好來到四點整。身材修長的園村很適合穿西服。他身著高雅的黑色上衣、素樸的直條紋長褲。白底抽綠絲線的領帶上別著紫翠玉的領帶夾。一副儼然已準備好外出的樣子。鍾愛寶石的他,修長的手指上戴著閃閃發光的珍珠和藍寶石戒指。在胸前晃動的金鎖片上,嵌著的是如昆蟲眼珠般的土耳其石。

「現在剛好四點,你來得正好!」

他回頭看見我,這麼說道。此時,我特別注意觀察了他眼眸的顏色,它們看來一如往常,雖然帶著幾許病態的光芒,但並未透露出異於平時的激烈或狂暴。

於是,我稍微放下心來,朝書房一隅的安樂椅上一坐。

「我說,你剛才講的話都是真的嗎?」

我問。為了故意表現出從容的感覺,我開始抽起菸來。

「是真的。我握有確切的證據。」

他依然在室內踱步,篤定地回答。

「我說你啊,不要著急地走來走去好嗎?先坐下來,好好告訴我是怎麼一回事。你不是說半夜才會發生嗎?既然如此,不必現在就急著去吧?」

我暗自忖度:還是先不要違逆他的意思,慢慢安撫他的情緒比較妥當。

「證據是有,但我還不清楚確切的地點,必須趁天黑前確認大致的位置。我想是不會發生什麼危險啦,但是,抱歉哦,可以現在就陪我去嗎?」

「沒問題,我就是為此事而來的,一起去不妨礙。不過,假如沒有目標,要怎麼找地點呢?」

「不,有目標。根據我的推測,犯罪地點肯定會在向島。」

他在說這些話時,似乎因為掌握了確鑿的證據而顯得雀躍,一反平日那個陰鬱、氣惱的男人形象。他開始興奮地在房裡繞圈子,活力充沛地與我應答。

「你怎麼知道是在向島?」

「理由等一下再仔細告訴你。總之,現在就出發吧!觀賞殺人事件,可是千載難逢的機會哦!要是錯過就可惜了。」

「反正地點已經知道了嘛,何必那麼慌張呢?搭計程車去向島,三十分鐘就到了。況且,現在白天比較長,離天黑還有兩、三個小時。你還是在出發前跟我說一下吧!不告訴我內情,就算我們一起去,有意思的只有你自己而已,我根本毫無樂趣可言。」

已經異常的園村,似乎也有些認同我的理論,嗯嗯點了兩、三下頭,說:「好吧,那我就簡單說一下……」

不過,他的眼睛還是一直盯著時鐘,一副很在意時間的樣子,之後才不大情願地在我面前的椅子上坐下。他手伸進上衣內側的口袋,拿出一張皺巴巴的西式紙片,在大理石的茶几上攤開。

「所謂的證據就是這張紙,這是我前天晚上在一個特別的地方拿到的。你看這上面寫的,應該有想到什麼了吧?」

他暗示性地說,臉上帶著異樣的、令人不悅的冷笑,同時,眼珠往上吊地盯著我看。

紙上用鉛筆寫著數學公式般的符號與數字——6*;48*634;‡1;48†85;4‡12?††45……,像這樣的東西,共羅列了兩、三行。當然,我什麼也沒聯想到,更不懂意思為何。本來我還不確定園村的精神狀態是否有問題,看到他竟然把不知何處撿來的紙片視為確鑿的犯罪證據時,雖然心裡深感悲憫,但已不再懷疑他是真的瘋了。

「這到底是什麼東西啊?我沒想到什麼特別的。你看得懂這些符號的意思嗎?」

我鐵青著臉,聲音顫抖。

「虧你還是個文學家呢,怎麼那麼沒學問哪!」

突然間,他把身體向後伸展,哈哈大笑。然後,以自恃博學的口吻,得意地說。

「……你難道沒讀過愛倫坡的短篇小說《The Gold-Bug》嗎?只要是讀過那部作品的人,絕不可能沒注意到這些符號的意義。」

還真不巧,愛倫坡的作品我只讀過兩、三篇。以前確實聽過有部很有趣的小說叫《金甲蟲》,卻連基本的故事梗概也不甚了了。

「沒讀過那篇小說,難怪你不懂這些符號的意義。簡單來說,內容是這樣的——以前,有個叫基德的海盜,在美國南卡羅萊納州的某處,埋藏了搶來的金銀財寶。為了標示地點,他以暗號文字記錄。後來,有個住在沙利文島的男子威廉.勒格朗,在偶然之間得到這個記錄,他解析出其中的意義,找到了埋藏金銀財寶之處,並把它們挖了出來——內容大致上就是這樣。但是,這小說最有趣的,其實是勒格朗解析暗號的思考歷程,而且還對此做了非常詳盡的說明。我撿到的這張紙,很明顯就是運用了那個海盜的密碼。當我在某處看到它時,無法不去想像這裡面一定隱匿了某樁犯罪事件,於是就特地把它撿回來。」

我沒讀過那個故事,無法判斷說明的正確性如何,卻不得不佩服他的博覽強記。

「嗯嗯,越來越有趣了。但你是在哪裡撿到這張紙的呢?」

像母親傾聽孩子說話般,我試圖引導他說出來。內心OS:沒有什麼事比博學的瘋子,脅迫不學無術的人更讓人困擾了。我甚至在想,好吧,就讓我們繼續看看他還會說出什麼荒唐的話吧!

「撿到這張紙的經過是這樣的——你想哦,前天晚上七點左右,我照例一個人坐在淺草公園俱樂部的特等席,準備要看電影。你大概也知道,那裡的特等席,前面兩、三排是男女同伴席,後面才是男性的座位。那天應該是星期六,我進去時,二樓和一樓都已經人滿為患,我好不容易才在男子席最前方的正中央找到一個空位,就慢慢地擠進去坐下。也就是說,我的座位正是男子席與同伴席的交接處;我的前排有很多男女並列坐著。一開始,我也沒有特別注意那些人。但過了一會兒,一件不可思議的事就在我眼皮底下發生了。於是,我也不管電影演什麼,就開始密切注意那件事了。不知何時,有三個男女在我前面坐下。整個場內已擠得毫無立錐之地,連特等席都有人站著觀賞呢,總之,擠滿了人牆,所以我的周圍實在是暗得不能再暗了。」

「……我雖然看不到他們三人的打扮和長相,但至少從背面可以判斷其中一個是束髮的女人,另外兩個是男的。那女子髮量豐盈,多到讓人覺得夏天應該會很熱,而且,看髮量就知道她相當年輕。兩個男人當中,一個頭髮中分,梳得油亮服貼,另一個則理了四角平頭。三人座位的順序是這樣的。最右邊的是束髮女子,中間是頭髮分邊的男人,左邊則是平頭男。從這樣的座位順序可以想像右邊那女的,要麼就是中間男子的妻子或情婦,至少和他關係比較親密。而左邊的平頭男,應該是中間這男子的朋友之類的。我想你也不會覺得我的想像有誤吧!像這種情況,假使那女的和兩個男人具有同等關係,一定會坐在他們兩人中間。否則,其中一個關係較深的男子,必然會夾在另一個男人和女的之間……怎麼樣,你也認為如此吧?」

「嗯嗯,確實有道理。不過你未免也太在意那女人和他們的關係了吧!」他像知名偵探般得意,一副對這件事瞭若指掌似地解說著,讓我看了有點忍俊不禁。

「不、不,因為他們的關係在這件事上至關緊要。剛才我說的詭異事件,就是指那女的和左邊的平頭男。他們背著中間的男人,在椅背後面,一下子握手,一下子做出奇妙的暗號。一開始是女的用指尖在男人手背上寫字,然後,換那男的在她手上寫東西,像在回覆她。好一會兒,兩人就這樣頻頻交換著訊息。」

「是哦!這麼看來,這兩人應該是背著另一個男的在約定幽會之類的吧?不過,這種事社會上一天到晚都在發生,也沒什麼好奇怪的不是嗎?」

「我很想搞清楚他們在寫什麼,就緊盯著手指的動作。」

園村似乎沒聽進我對他的調侃,依然自顧自地說著。

「……毫無疑問,他們用指頭寫的筆劃很簡單,所以,我一下就看出他們是用片假名在交談。而且實在是太巧了,中間的男子就坐在我正前方,另外兩人在他左右兩側,因此事情儼然就在我的眼前發生。當我一注意到那是片假名,女人的指頭又開始慢慢在男的手上比劃著。我的眼睛貪婪地盯著她手指移動的路徑,讀出了『不可用藥,要用繩子』這幾個字。未想那男的一直沒懂,因此,女的又在他手上仔細寫了兩、三回。後來,男的終於理解,便在她手上反問:何時較好?女的回答:兩、三日內。此時,中間的男子把身體往後仰了一下,兩人便慌忙縮回手,假裝專心看電影,一副若無其事的樣子。很可惜,他們的祕密通訊到此為止。不過,所謂的『不可用藥,要用繩子』到底暗示什麼呢?若只有『何時較好』、『兩、三日內』,或許還能推測是在約定幽會的事,但是,藥和繩子,應該與幽會無關才對。我想,他們一定是在商量恐怖的犯罪事件;女的應該是在對男的下指令,說:『和毒藥比起來,用繩子比較好……』。」

4 白晝鬼語

一直以來,我就很清楚自稱有遺傳性精神病的園村,是多麼善變、脫序又任性的人。而我,確實也以十足的心理準備和他往來。即便如此,那天早上當他打電話來時,我還是無法不感到震驚。園村一定是瘋了!一年之中,精神病發作最為狂烈的時期——那令人抑鬱的、六月時分綠葉上的蒸騰熱氣,一定使他的腦髓產生了變異。不然,他應該不會打那樣的電話才對。不,不是我想,是我深信如此。

電話打來的時候,大約是早上十點左右。

「喂,是高橋君嗎?」

一聽到我的聲音,園村就親暱地問道。光是這樣,我就知道他整個人呈現在異常亢奮的...

推薦序

谷崎潤一郎的犯罪小說——其偵探手法、意義與價值╱林水福

一

明治時期的作家如谷崎潤一郎、芥川龍之介都寫過或使用過偵探小說手法。芥川對愛倫坡作品有興趣,喜讀柯南.道爾作品。〈竹林中〉、〈偷盜〉、〈開化的殺人〉、〈妖婆〉、〈魔術〉等作品對人性、心理方面的分析極為傑出,雖非純粹的偵探小說,但含偵探趣味。

谷崎潤一郎於一九一一年發表的初期小說〈秘密〉(收入《刺青》聯經出版)主角男扮女裝,不意遇到有過交往的女性,想探竟她的真面目,於是依人力車的途徑探索;最後找到了,但這段情緣也結束。作品中出現黑岩淚香,以及柯南.道爾的《四人的簽名》,可見谷崎早就是偵探小說的愛好者。

之後有一段時間谷崎的創作無關偵探;但從一九一八年到一九二七年之間,陸續發表了〈前科者〉、〈人面疽〉、〈金與銀〉……等帶有偵探趣味的小說。

二

本文以收入《谷崎潤一郎的犯罪小說》的四篇為主、依發表時間先後介紹。

一九一八年五月至七月發表於報紙的〈白晝鬼語〉,以邀「我」去看今晚半夜在某地方的殺人開頭。事件肇始於「仗著家有錢有閒,一直以來都頹廢度日,但是,近來已厭倦了一般的逸樂生活,開始迷上電影欣賞、閱讀偵探小說,甚至鎮日耽溺在不可思議的幻想裡。」的「園村」。起因於園村看到坐在電影院前的男女,用手指在彼此的手背上寫字,察覺似乎商量犯罪。今夜會有殺人事件。而且他們留下的紙條,寫著似數學公式的記號和數字。園村隨即連想到愛倫坡的〈黃金蟲〉,看穿他們是使用暗號文字。解讀結果知道時間和地點,二人帶著興奮的心情出門,從門縫偷窺,看到由美女抱著的男性屍骸,被浸在特殊藥液,企圖溶解。屍體似乎是報載行蹤不明的華族,從把犯罪現場錄影下來的舉動,園村推測似乎是變態性欲的女性加上壞人集團所為。

園村窺探之間,逐漸被她所迷,感覺親近,甚至為她而被殺也無悔,送信給「我」,拜託我窺視他被殺的情景……。

這篇是谷崎這類型作品中,最富偵探小說風格的作品。從解讀符號,窺視殺人現場,利用藥液溶解屍體,最後說出意外的真相,都是構成偵探小說的要素。僅觀察覺到她想殺掉自己,崇拜之餘,竟然「覺悟」即使死在她手裡也無怨無悔的女性主義態度,或者要朋友看自己被殺的虐待狂傾向,都是讀者熟識的谷崎特色;然而,谷崎反過來當作「詭計」使用,頗富趣味。

其次,一九一七年七月發表於《中外》的〈柳湯事件〉是現在或許有人要來殺人的青年的經驗談。對黏黏的東西異常執著的青年的感覺描寫,極為突出。尤其是他踩到以為是自己愛人的屍體等,出人意表。雖是性虐待狂的神經興奮產生的幻覺,但鮮活的表現予人不寒而慄的震撼力。

一九二○年一月於《改造》雜誌發表的〈途中〉:追上公司員工湯河歸程的私人偵探,受託調查湯河身家,卻對他讓妻子死亡的策略緊迫釘人。妻子原本心臟不好,為了使之惡化,讓妻子養成抽菸習慣,洗冷水澡,想讓她發高燒,或者患肺炎等,老是無法成功。用盡種種辦法,最後妻罹患傷寒,終於死了。表面上深愛妻子,其實,是為了讓妻子早日死亡。其中有牽涉到同居者。

江戶川亂步稱讚這是「舉世無雙的偵探小說」,就瞄準機率(probability)的犯罪技謀而言,是第一篇。大約五年之後,亂步在〈紅色房間〉借用這詭計,再者,十七、八年之後出現在克莉絲蒂(Agatha Christie, 1890~1976;英國推理小說家)的〈美索不達米亞的殺人〉以及伊登.費爾波茲(Eden Phillpotts, 1862~1960;英國作家)的〈極惡之人的肖像〉。

谷崎自己如何看待這部作品呢?他說:「當然有偵探小說的味道,也有理論的遊戲分子;但那是那部作品的假面,主要的是想透過偵探與丈夫的會話,間接描繪不知自己不幸的妻子的命運。藉著殺人的惡魔似的趣味讓人感受到一個女人的悲哀。」

偵探小說的讀者往往過於重視詭計的運用,谷崎的意圖是聚焦於人生的某一斷面時,借用偵探小說的技巧而已。但結果卻有了新的構思。

一九二一年三月發表於《改造》的〈我〉,梗概是「我」回憶就讀一高時的寄宿時代,談當時追查頻頻發生的偷竊事件。谷崎對這篇深為得意,說不是模仿,是最自然的必需之形式。比起構想,或許該著眼於犯罪者心中潛藏的優越意識、犯罪者的友情、誠意吧!

谷崎於一九二七年一月於《文藝春秋》發表〈於日本的 Crippen 事件〉(介紹一九二四年實際發生在蘆屋的事件)。之後,與犯罪文學疏遠。

三

如開頭所說,與谷崎同時期的芥川龍之介也發表過頗富偵探趣味的小說。尤其是谷崎繼承愛倫坡、柯南.道爾,創造新奇之美,且充分運用在推理作品,效果良好。犯罪小說中收錄之作品,巧妙的偵探小說技法,如種種詭計。

曾任日本推理作家協會理事長的中島河太郎認為:「如果黑岩淚香是日本偵探小說的先驅者,那麼谷崎潤一郎就是中興之祖。而且是開拓包含偵探小說在內的廣義的推理怪奇、幻想式作品的第一人。」

在自然主義風靡日本文壇的當時,谷崎這樣的作品的確聳人耳目。由於後繼無人,沒有作家追隨這樣的推理、怪奇文學,因此未能在純文學領域形成一股潮流,或許導致現今偵探、推理小說未受芥川獎青睞之遠因吧?而谷崎進入一九二五年開始的昭和年代之後,轉移作品的傾向;但如《春琴抄》、《細雪》、《鍵》、《卍》(萬)等作品可見偵探小說手法運用之痕跡。

大正十二年(1923)江戶川亂步(Edogawa Ranpo 筆名仿愛倫坡 Edgar Allan Poe 發音)登上文壇。亂步除喜讀外國偵探作品,亦深愛谷崎這類作品,受谷崎初期犯罪小說影響。

就日本偵探小說發展史而言,出版谷崎犯罪小說如上述的意義與價值。

谷崎潤一郎的犯罪小說——其偵探手法、意義與價值╱林水福

一

明治時期的作家如谷崎潤一郎、芥川龍之介都寫過或使用過偵探小說手法。芥川對愛倫坡作品有興趣,喜讀柯南.道爾作品。〈竹林中〉、〈偷盜〉、〈開化的殺人〉、〈妖婆〉、〈魔術〉等作品對人性、心理方面的分析極為傑出,雖非純粹的偵探小說,但含偵探趣味。

谷崎潤一郎於一九一一年發表的初期小說〈秘密〉(收入《刺青》聯經出版)主角男扮女裝,不意遇到有過交往的女性,想探竟她的真面目,於是依人力車的途徑探索;最後找到了,但這段情緣也結束。作品中出現黑岩淚香,以...

目錄

導讀 谷崎潤一郎的犯罪小說——其偵探手法、意義與價值╱林水福

1 柳湯事件

2 途中

3 我

4 白晝鬼語

谷崎潤一郎年表

導讀 谷崎潤一郎的犯罪小說——其偵探手法、意義與價值╱林水福

1 柳湯事件

2 途中

3 我

4 白晝鬼語

谷崎潤一郎年表