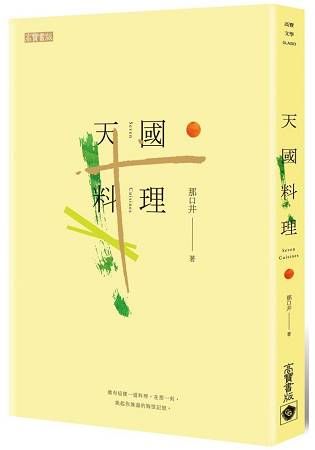

總有這樣一道料理,在那一刻,挑起你無盡的悔恨記憶

食物可以拯救人們免於飢餓,同時也能撫慰空乏的心靈。透過食物,把我的心意傳達給他們。只要能找到屬於他們的料理,就能救贖他們……

直視內心的幽黯祕密,與罪惡的自己和解有多難?對於懷抱廚師夢的春樹來說,他從沒想過人生竟有如此不可思議的神蹟。直到嘗過那名自稱約書亞的奇異男人所做的「葛妮煎餅」後,不僅見識到精湛的料理藝術,更訝異於這間大教堂醫院的精神病患們,似乎有著糾葛的神祕過去。

體內住著多重人格的臃腫男子、和繼父有段灰暗過往的天才鋼琴家、性愛成癮的窈窕美女、被炙烈愛火焚燒的餐廳主廚……品嘗約書亞所做的料理,困囿自我的黑暗記憶翻騰而出,有畏懼、有膽怯、有孤寂,更多的是懊悔。但在放下刀叉的那刻,人生彷彿也獲得救贖,只是,伴隨這位神祕的天才廚師約書亞而來的,似乎是更為巨大難解的詭異謎團……