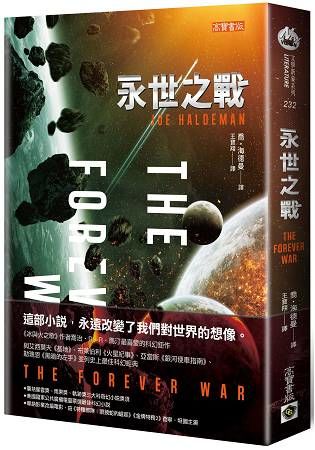

「這部小說永遠改變了我們對世界的想像。」

《冰與火之歌》作者喬治‧R‧R‧馬汀最喜愛的科幻鉅作

與艾西莫夫《基地》、布萊伯利《火星紀事》、

亞當斯《銀河便車指南》、勒瑰恩《黑暗的左手》

並列史上最佳科幻經典

《冰與火之歌》作者喬治‧R‧R‧馬汀最喜愛的科幻鉅作

與艾西莫夫《基地》、布萊伯利《火星紀事》、

亞當斯《銀河便車指南》、勒瑰恩《黑暗的左手》

並列史上最佳科幻經典

★囊括三大科奇幻小說獎項──星雲獎、雨果獎、軌跡獎

★《軌跡雜誌》、美國國公共廣播電臺票選最佳科幻小說

★華納影業即將改編電影,《金牌特務2》查寧‧坦圖主演

威廉‧曼德拉是20世紀90年代的一名地球新兵,他被派往外星球與外星種族Tauran作戰,因為這些外星人襲擊了地球的外星殖民地。然而兩年戰鬥結束回家後,曼德拉發現由於利用黑洞往返造成的時間效應問題,地球上已經過去了百年,人事已非,軍官們也難以適應劇烈改變的科技發展。

此時的地球由於人口暴增,各國都鼓勵同性戀;大量人口失業,武器氾濫,犯罪猖獗。曼德拉於是決定重新回到軍隊,繼續前往星際作戰。

2017/02/18

2017/02/18