我獨自站在電梯裡,跟著電梯在每一層樓停下來,最後到達十八樓。我走出電梯,從包包裡掏出手機,翻找科賓的簡訊。我忘了他說他住在幾號公寓了。不是一八一六,就是一八一四。

還是一八二六?

我在一八一四前停下來,因為走廊上有個男人昏睡在地上,靠著一八一六的門。

拜託別是一八一六。

我在手機上找到簡訊,心裡哀號一聲。真的是一八一六。

當然會是一八一六了。

我慢慢走過去,暗暗希望不會吵醒那男人。他的雙腿大開,背靠著科賓的門,下巴頂在胸膛上,還在打呼。

「不好意思。」我的聲音只比耳語大一些。

他一動也不動。

我用腳戳他的肩膀。「我要進這間公寓。」

他的喉嚨咕噥作響,然後慢慢張開雙眼,直直瞪著我的雙腿。

他的視線遇到我的膝蓋,然後皺著眉慢慢往前靠。接著他抬起一隻手,用手指戳我的膝蓋,彷彿以前從來沒看過人類的膝蓋。他把手放下,閉上眼睛,靠在門上又睡著了。

太好了。

科賓明天才會回來,於是我撥了他的電話號碼,確認一下我該不該擔心這個人。

「泰特?」他連個招呼也不打。

「沒錯,就是我,」我說,「已經平安抵達,但是進不了你家,因為有個男人醉倒在你門口。有何建議?」

「一八一六?」他問,「妳確定找對公寓了嗎?」

「確定。」

「妳確定那人喝醉了?」

「確定。」

「那就奇怪了。」他說,「那人穿什麼衣服?」

「為什麼你想知道他穿什麼衣服?」

「如果他穿著機師的制服,那他可能是大樓住戶。這大樓跟我們的航空公司有合約。」

那男人沒穿制服,但是他身上的牛仔褲和黑色T恤真的很適合他。

「沒穿制服。」我說。

「妳可以繞過他又不吵醒他嗎?」

「我得把他移開。如果我開門,他就倒進去了。」

他沉默了幾秒。「下樓去找機長,」他說,「我跟他說過妳今天晚上會來。他可以在旁邊看著,等妳進到公寓裡。」

我嘆口氣。我已經開了六小時的車,現在實在不想再回到樓下去。而且機長恐怕是世界上最後一個能幫上忙的人。

「你就別掛電話,等我進到你家。」

我更喜歡我的計畫。我用肩膀把手機夾在耳朵上,從包包裡掏出科賓寄給我的鑰匙插進鑰匙孔。但是門開得越大,那醉漢就往後倒得越多。他在呻吟,但是眼睛沒有再張開。

「真可惜他是這副德性,」我跟科賓說,「他其實長得還不賴。」

「泰特,趕快進去,鎖上門,這樣我才可以掛電話。」

我翻了個白眼。科賓沒變,還是以前那個愛發號施令的哥哥。我知道跟他一起住對我們的關係不會有好處,畢竟他從以前就愛管我。但是我沒時間在開學以前找到工作、找到房子安頓下來,所以我沒什麼選擇。

不過我希望現在狀況會改善一點。科賓二十五歲了,我也二十三歲了,如果我們不能比還是小孩的時候相處得更融洽,那我們就是真的還沒長大。

我猜想這大部分取決於科賓,看他自從我們上回住在一起之後有沒有改變。他對我每個約會的對象、每個朋友、每個我做的決定都有意見,甚至連我想上哪間大學也一樣。不過我從來不理會他的意見。過去幾年,空間和時間的距離似乎讓我掙脫了他的管教,但是搬來跟他住之後會是我們兩人耐心的最終極限。

我想把包包掛在肩膀上,但是包包的帶子勾在行李箱的把手上,所以我只好把包包扔在地上。我用左手緊緊握住門把,抓著門,免得那醉漢整個倒進公寓裡,然後伸出腳頂住他的肩膀,想把他從門道中央推開。

那人動也不動。

「科賓,他太重了。我看我先掛掉電話掛好了,才能用兩隻手。」

「不要掛斷!把手機放到口袋裡,但是不要掛斷。」

我低頭看看身上的寬版上衣和緊身褲,說:「我身上沒口袋,你進胸罩吧。」

科賓發出嘔吐的聲音。我把手機塞進胸罩,把鑰匙拔出來往包包那裡丟,但是沒丟進,鑰匙掉到了地上。接著我彎身去抓醉漢,準備把他移走。

「好了,老兄,」我掙扎著把他往旁邊拖,「抱歉吵醒你睡午覺,但是我得進這間公寓。」

我不知怎麼地成功讓他靠到了門框上,阻止他往公寓裡倒。我把門開得更大,轉身準備拿我的東西。

一個暖暖的東西突然裹住我的腳踝。

我全身僵住。

我往下看。

「放開我!」我邊叫邊抬腿踢那隻緊緊抓住我腳踝的手,覺得腳踝一定要瘀青了。醉漢現在抬頭看著我,我試圖掙脫,結果往後摔進公寓裡。

「我得進去。」我一屁股摔到地上時聽到他咕噥。他試圖用另外一隻手推開門,我立刻陷入恐慌。我把兩隻腳縮進門,他的手也一起跟著進來。我用沒被他抓著的腳踢門,把門一把撞到他的手腕上。

「媽的!」他大叫,試圖把手收回去,但是我的腳依舊僅僅壓著門。我把腳鬆開一些,讓他收回手臂,接著一腳踢上門。我跳起來,立刻把門、門栓和鏈鎖全都鎖上。

我的心跳平緩下來後,它卻開始對我大吼。

我的心真的在對我大吼。

用一個低沉的男子嗓音。

聽起來像是在喊:「泰特!泰特!」

科賓。

我立刻低頭看胸部,把手機從胸罩裡掏出來放到耳邊。

「泰特!快說話!」

我皺起臉,把手機移開耳邊。「我沒事,」我氣喘吁吁地說,「我進來了,門也鎖上了。」

「天啊!」他明顯大鬆一口氣,「妳嚇死我了。到底怎麼回事?」

「他想要進來,但是現在我把門鎖上了。」我打開客廳的燈,往前走了三步就僵住了。

做得好啊,泰特。

我慢慢轉回去看著門,發現自己做了什麼傻事。

「呃,科賓?」我頓了頓,「我可能把一些需要的東西留在外面了。我是想去拿,但是那醉漢不知道為什麼覺得需要進來你的公寓,所以我現在絕對不可能再把門打開。你有何建議?」

他沉默了幾秒。「妳把什麼東西留在走廊上了?」

我實在不想說,但還是回答:「我的行李箱。」

「天啊,泰特。」他喃喃道。

「還有……我的皮包。」

「妳的皮包怎麼會在外面?」

「我可能還把你公寓的鑰匙也留在走廊地板上了。」

他甚至沒心思回我這句話,只是哀怨地說:「我打電話給邁爾斯,看他到家了沒。等我兩分鐘。」

「等等,誰是邁爾斯?」

「邁爾斯住在對面的公寓。無論如何,妳就先別開門,等我回電話。」

科賓掛斷電話,我則靠著他的門。

我才在舊金山住了三十分鐘,就己經給他添了這麼多麻煩。如果他還願意讓我待在這裡直到找到工作,就算我走運了。希望不用等太久,畢竟我在最近的醫院應徵了三個註冊護理師的職位。這表示我可能要在夜間或週末工作,或者兩種都要。不過有什麼工作我就做什麼,因為我不想在回到學校之後動用積蓄。

電話響了,我用拇指滑過螢幕。「喂?」

「泰特?」

「沒錯,是我。」我回答,心想他為什麼總是要重複確認講電話的是不是我。是他打電話給我,那除了我還有誰會接電話,而且聲音還跟我一模一樣?

「我找到邁爾斯了。」

「那就好,他會幫我拿我的東西嗎?」

「嗯,不會,」科賓說,「我可能需要妳幫我一個大忙。」

我的頭再次垂到門上。我有預感,接下來這幾個月會有數不清的這種麻煩的「幫個忙」,因為他知道讓我住在這裡,也是幫了我一個大忙。碗盤?洗了。科賓的髒衣服?洗了。幫科賓買菜?買了。

「你要我怎麼幫你?」

「邁爾斯需要妳的幫助。」

「你的鄰居?」意識到是怎麼回事之後我頓了頓,閉上眼睛。「科賓,拜託別告訴我,你去找來保護我、免得我被醉漢攻擊的人,就是那個醉漢。」

科賓嘆了口氣。「我需要妳開門讓他進來。讓他躺在沙發上,我明天一早就回來了。等他清醒之後就會知道自己在哪裡,然後他會直接回家。」

我搖搖頭。「你這裡到底是什麼樣的公寓大樓啊?難不成我每次回家都要提防被醉漢上下其手嗎?」

長久的停頓。「他對妳上下其手?」

「講『上下其手』是有點誇張,但是他有抓我的腳踝。」

科賓又嘆了一口氣。「就幫我這個忙吧,泰特。等妳把他和妳的東西都弄進門之後,再打個電話給我。」

「好吧。」聽出他聲音中的擔憂,我哀怨地答應。

我掛斷電話打開門,那醉漢立刻倒下來,壓著肩膀側躺在地上。他的手機從手中滑出,落到他的腦袋旁邊。我把他翻過來仰臥,然後低頭看他。他突然睜開眼睛,試圖看著我,但是馬上又闔上了。

「妳不是科賓。」他喃喃道。

「沒錯,我不是科賓。但是我是你的新鄰居,而且照這情況來,你已經欠了我至少五十杯糖。」

我抓著他的肩膀,想把他扶起來坐著,但是他東倒西歪。我看他根本坐不起來,一個人怎麼可以醉到這個程度?

於是我抓著他的手,把他一吋一吋地拖進公寓,拖到可以關上門了,就讓他躺在那裡。接著我把所有的東西從外面拿進來,關上門又鎖上門。我從沙發上抓來一個靠枕,墊著他的頭,把他推到側躺的姿勢,怕他在昏睡時嘔吐。

我幫他的忙就到此為止。

他舒服地睡在客廳的地板上,我就讓他躺在那,開始在公寓裡四處看看。

光是客廳就可以容下三個科賓上個公寓的客廳。飯廳與客廳相通,但是廚房跟客廳之間隔著半道牆。牆上掛了幾幅現代畫,但是豪華舒適的沙發是淡淡的褐色,緩和了圖畫上的鮮亮顏色。上次我去住他家時,他只有一張日式床墊、一個豆袋椅,牆上則掛著模特兒的海報。

我哥哥可能終於長大了呢。

「了不起,科賓。」我大聲說,一邊從客廳走到飯廳,打開所有的燈,視察這個暫時的家。我有點痛恨這間公寓這麼漂亮,因為這樣我就更不想去找自己的地方住了,即使存夠了錢。

我走進廚房打開冰箱。門邊有一排調味料,中層的隔板上有一盒吃剩的比薩,最上一層還有一罐已經完全空了的牛奶。

他當然沒有吃的。不可能期望他徹底改變嘛。

我抓起一瓶水走出廚房,去找以後幾個月要暫住的房間。有兩間臥室,於是我走進不是科賓臥室的那間房間,把行李箱放到床上。樓下的車上還有三個行李箱,和至少六個箱子,還有一堆掛在衣架上的衣服,但是今天晚上我不搬東西了。科賓說他明天早上會回來,到時就交給他吧。

我換上運動褲和背心、刷牙,然後準備上床睡覺。通常,如果屋裡有個陌生人,我一定會不安,但是有某種感覺告訴我,我不需要擔心。如果科賓覺得這個人可能會傷害我,他絕對不會請我去幫他。但是這樣又讓我有些困惑了,如果邁爾斯經常醉成這樣,我很驚訝科賓居然叫我放他進門。

科賓從來不讓我跟男人獨處,這全都怪布萊克。布萊克是我的第一個正式男朋友,那時我十五歲,而他是科賓最好的朋友。布萊克當時十七歲,我暗戀他暗戀了好幾個月。當然啦,那時我的朋友和我都暗戀過大部分科賓的朋友,就只因為他們比我們大幾歲。

那時布萊克每個週末都會來我們家跟科賓過夜,而我們似乎總是能趁科賓不注意時找到機會獨處。就這樣我們成了一對,然後偷偷摸摸了幾個週末之後,布萊克跟我說他想公開我們的戀情。不過布萊克沒預見到的問題是,一旦他讓我心碎,科賓會如何反應。

噢,他是如何讓我心碎啊。一個十五歲女孩的心在兩週的祕密戀情後能碎得多慘,就有多慘。原來他跟我在一起的那兩週,還跟其他好幾個女孩正式約會。科賓發現後,他們的友誼就結束了,而科賓所有的朋友都被警告不要靠近我。科賓離家前,我在高中幾乎沒辦法跟人約會。即使在科賓終於搬走之後,學校的男生都聽過了不少恐怖故事,因此都盡量遠離科賓的妹妹。

那時我的心裡很痛恨,但是現在我覺得這樣很好。從高中以來,我已經歷過足夠的失敗戀情。我跟上一任男友同住一年多之後,才發現我們兩人要的是不同的東西。他想要我待在家裡,但是我想要事業。

所以啦,現在我人在這裡,攻讀護理碩士,盡我所能避免新的戀情。也許跟科賓一起住也不是什麼壞事。

我走回客廳想關燈,但是一走過轉角,我就頓住腳步。

邁爾斯不只從地上爬起來了,而且還跑到了客廳,頭埋在雙臂中,雙臂則交叉放在廚房中檯上。他坐在高腳椅邊緣,看起來像是隨時會摔下來。我看不出來他是又睡著了,還是在嘗試醒來。

「邁爾斯?」

他動也不動,於是我走過去把手輕輕放在他肩膀上,想把他搖醒。我的手指一捏他的肩膀,他就倒吸一口氣直直坐起,彷彿從夢中驚醒。

或是惡夢。

他立刻從椅子上滑下來,雙腳不穩地站著。他開始搖晃,於是我把他的手臂甩上肩,扶著他走出廚房。

「我們去沙發上吧,老兄。」

他把額頭靠在我的頭側,腳步踉蹌地跟著走,讓我更難扶住他。「我不叫老兄,」他含糊不清地說,「我叫邁爾斯。」

好不容易走到沙發前面,我放開他。「好了,邁爾斯,不管你是誰,現在去睡覺吧。」

他倒上沙發,但是沒放開我的肩膀,讓我也跟著倒了下去。我立刻試圖掙脫。

「瑞秋,別走。」他哀求,抓住我的手臂,想把我一起拉到沙發上。

「我不叫瑞秋,」我把手臂從他緊握的手中掙脫出來,「我叫泰特。」我實在不知道為什麼自己還要多此一舉跟他說我叫什麼名字,看上去他明天也不會記得這場對話。我走去撿地板上那顆靠枕。

正準備把靠枕拿給他,我卻頓住了,因為他現在側躺著,整個臉埋在沙發坐墊裡,緊緊抓著沙發,用力到指節都變白了。一開始我還以為他是噁心想吐,但是再仔細一看,才發現自己錯得多離譜。

他不是想吐。

他在哭。

很傷心地哭。

傷心到連聲音都發不出來。

我根本不認識他,但是我實在無法眼睜睜看著他正在經歷的苦痛。我望了一眼走道,又轉回來看著他,心裡考慮著該不該走開,讓他獨自一個人。纏進別人的私事是我現在最不想做的事了。到目前為止,我已成功地避開朋友圈中的大部分是是非非,現在絕不想開首例。我最初的直覺是走開,但是不知道為什麼,我發覺自己異常同情他。他的痛苦看起來很真實,並非只是喝了太多酒的結果。

我在他面前跪下來,碰碰他的肩膀。「邁爾斯?」

他吸了一大口氣,慢慢抬起頭來看著我,雙眼腫到只能張開一條縫,而且布滿血絲。我不確定那是因為哭泣還是因為酒精。「對不起,瑞秋。」他舉起一隻手,環住我的後頸把我拉向他,然後把臉埋進我的頸窩。「對不起。」

我不知道瑞秋是誰,也不知道他對瑞秋做了什麼,但是如果現在他這麼痛苦,那我實在不敢想像她是什麼感覺。我很想拿他的手機來找出她的號碼,打電話給讓她來平息這一切。但是我沒有這麼做,只是輕輕把他推回沙發上,放下手中的靠枕,要他把頭枕在上面。「睡吧,邁爾斯。」我柔聲說。

他在靠枕上躺下來,雙眼充滿無限痛苦。「妳這麼恨我。」他抓住我的手,然後闔上雙眼,深深地嘆了一口氣。

我靜靜地看著他,讓他繼續握著我的手。等到他平靜地睡著、不再流淚之後,我才抽出手,但是依舊留在他身邊幾分鐘。

即使睡著了,他看起來仍舊滿懷痛苦。他的眉頭深鎖,呼吸急促,無法平緩下來。

這時,我第一次看到那模糊的鋸齒狀傷疤,約有十公分長,平滑地沿著下巴的整個右半邊延伸,離嘴唇只有五公分的距離。我突然有種奇怪的衝動,想用指尖沿著整道傷疤輕撫。但是我沒這麼做,而是伸手探向他的頭頂。他的頭髮在兩側比較短,在頂端稍微長一點,顏色是介於棕色與金色之間的完美混和。我輕撫他的頭髮,安慰他,即使他可能根本沒資格得到我的安慰。

這男人可能活該嚐到他現在正在感受的每一絲悔恨,但是至少他在感受這份悔恨。這樣的懲罰足夠了。

不論他對瑞秋做了什麼,至少他愛瑞秋愛得夠深,否則此刻他不會這麼痛悔。

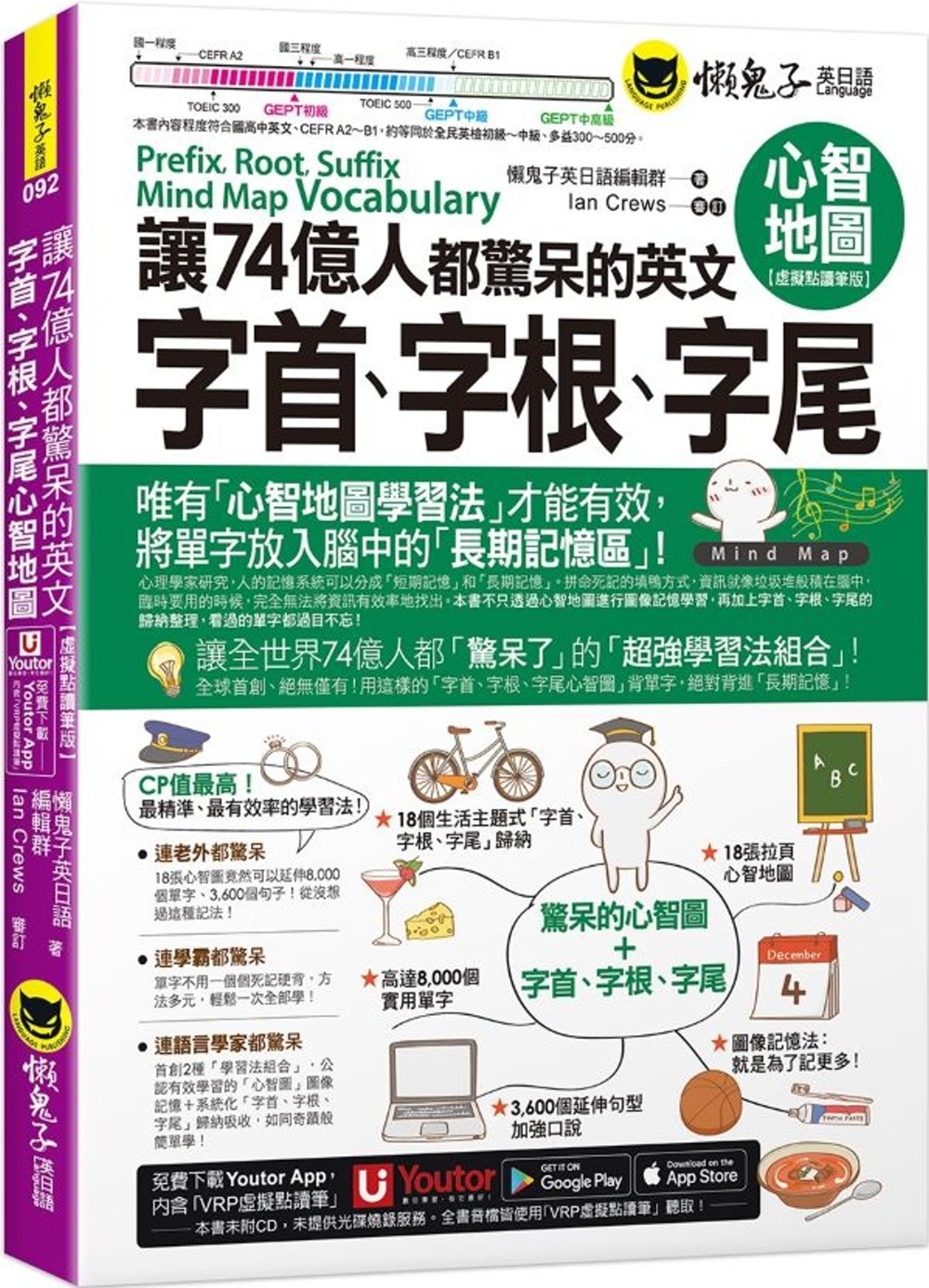

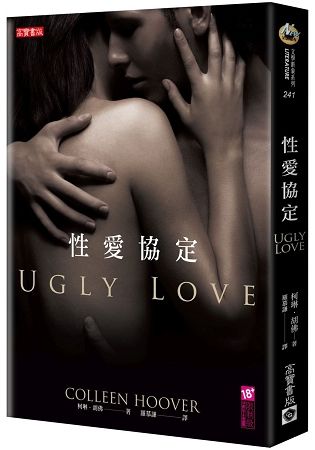

| FindBook |

有 7 項符合

性愛協定的圖書 |

|

性愛協定 作者:柯琳‧胡佛 / 譯者:羅慕謙 出版社:英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司 出版日期:2018-04-11 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 50 |

二手中文書 |

$ 257 |

社會人文 |

$ 260 |

外國羅曼史 |

$ 261 |

美國現代文學 |

$ 290 |

中文書 |

$ 290 |

英美文學 |

$ 297 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:性愛協定

★《紐約時報》暢銷榜首作家 柯琳‧胡佛 全新力作

★ 沉痛卻溫暖、血脈噴張又細膩動人,打破所有規則的愛情故事!

當愛化為洪水將我吞沒,只有妳,是我唯一的救贖──

「不要詢問過去,別期待未來。」

他訂下兩條規則,只要不談感情,他們就能暫時占有彼此──

泰特搬到舊金山,準備用工作及進修填滿新生活,對門那矛盾又危險的男人卻打亂了她的所有計畫。

邁爾斯說他想要她,但是不想要除此之外的一切。泰特明知道不會有好結果,卻無法抗拒地深受吸引。

他們訂下協定,只享受激情、不談感情。她從不知道性愛能讓人如此沉淪,同時又如此心碎。

然而,當真實感受掙脫束縛,脆弱的平衡便瞬間傾覆……

心防塌陷。

承諾毀壞。

規則粉碎。

愛──變得不堪。

只有柯琳‧胡佛能把如此豐富的精彩劇情全收進一本小說裡。

――《美麗災難》作者潔美•麥奎爾,《紐約時報》暢銷作家

藉由兩名追求成熟戀情以及各自志業的年輕人,作者描繪出無與倫比的「後青春期」真實世界。

──Booklist星級書評

作者簡介:

柯琳•胡佛Colleen Hoover

「後青春期小說」代表作家,作品本本榮登《紐約時報》暢銷排行榜,著作有《離開悲傷之後》、《抵達真愛之前》、《天使的守護者(女生版)》、《天使的守護者(男生版)》等書。現與丈夫及三個兒子住在美國德州。

歡迎參觀作者網站ColleenHoover.com。

譯者簡介:

羅慕謙

國立臺灣大學畢業,德國梅茵茲大學翻譯碩士。曾任出版社編輯、翻譯。現為專職自由翻譯。

TOP

章節試閱

我獨自站在電梯裡,跟著電梯在每一層樓停下來,最後到達十八樓。我走出電梯,從包包裡掏出手機,翻找科賓的簡訊。我忘了他說他住在幾號公寓了。不是一八一六,就是一八一四。

還是一八二六?

我在一八一四前停下來,因為走廊上有個男人昏睡在地上,靠著一八一六的門。

拜託別是一八一六。

我在手機上找到簡訊,心裡哀號一聲。真的是一八一六。

當然會是一八一六了。

我慢慢走過去,暗暗希望不會吵醒那男人。他的雙腿大開,背靠著科賓的門,下巴頂在胸膛上,還在打呼。

「不好意思。」我的聲音只比耳語大一些。

他一動也不動。

我...

還是一八二六?

我在一八一四前停下來,因為走廊上有個男人昏睡在地上,靠著一八一六的門。

拜託別是一八一六。

我在手機上找到簡訊,心裡哀號一聲。真的是一八一六。

當然會是一八一六了。

我慢慢走過去,暗暗希望不會吵醒那男人。他的雙腿大開,背靠著科賓的門,下巴頂在胸膛上,還在打呼。

「不好意思。」我的聲音只比耳語大一些。

他一動也不動。

我...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 柯琳‧胡佛 譯者: 羅慕謙

- 出版社: 英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司 出版日期:2018-04-11 ISBN/ISSN:9789863615118

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:352頁 開數:15*21公分

- 類別: 中文書> 世界文學> 英美文學

|