四十七、游雲謠

北方天際的盡頭已烏雲翻滾,天瞬間涼了下來,只怕冷雨就要侵襲而來。

蕭博在迎面的冷風中蹙眉,身體肥胖沉重的咒咒的抱怨聲已攪得他有些心煩了。這絕非他熟悉的差事,看這場面便知道他們的處境是有多麼尷尬。一行數百人,在週邊成密集的方陣,而正中的中原少年,正被鐵鍊纏住身體端坐馬上,方圓數丈之內未曾有一人靠近,四根鐵鍊的另一頭,正握在他們四大武士的手中。他們雖非均成身邊最尊貴的武士,卻仍然是屈指可數的高手,竟不料在此屈身成獄卒。他雖著急轉王帳,奈何那曾屠戮了百多屈射勇士的少年卻突然弱不禁風起來,經不起戰馬飛奔,只能將數十里路程緩行成祭祀的儀仗一般。

「老大,雨眼看就要下來了。」咒咒大聲嚷道,「我們都是風裡來雨裡去慣的,可小王爺禁不起大雨淋上一次啊。」

蕭博知道咒咒好逸惡勞,多半也是嫌秋雨陰冷,急著宿營避雨,然而他說的未嘗沒有道理──他們拱衛在正中的顏家小王爺,現今雖一臉淡然閉著眼睛,似乎在享受暢遊,但確實如咒咒所說,只一場雨便可以將他澆化了。

「宿營。」蕭博道。

「啪。」第一滴冷雨打在臉上,被困的死神抬起眼睛來,輕輕嘆了口氣:「幾位大可不以我為意。早些回到王帳,這些鍊子再不必捆在身上,也可以早些圖個安逸。」

庫倫道:「小王爺莫急,哪怕是回到王帳,必也是同現在一般,由我四人小心服侍,鍊子一節都不會少。」

辟邪笑道:「如此善待,費心了。」

數百人已齊齊下馬,擇高地落了營,留著一片最乾燥的地方為辟邪搭了帳篷,將他身上的鐵鍊解開,見他身上已被鐵鍊磨得血肉模糊,都是恭恭敬敬地道歉,麻麻利利地又用鐵鍊鎖住他的四肢,用鐵栓牢牢釘在地上。

蕭博等人各支營帳,把住四角,待僕役烘熱了乾糧,奉到辟邪帳前時,見他早已沒有適才淡然淺笑的氣度,正疲憊不堪地蹙眉沉睡。

「這般受罪做什麼?」庫倫坐在自己帳裡,卻將長刀舉在冷雨中,慢慢地用羊皮沾了水打磨刀背,高聲說著風涼話,「要是想早些圖個安逸,我現在就能成全他。」

饒是如此大聲,辟邪睡得沉重,仍是未聞。他倒是夜裡醒來一次,其時似乎有雨滴打在臉上,卻非北方的冷雨,反而有些溫熱。辟邪睜開眼睛,只見一雙晶亮的眼睛俯視自己,眼眶中滾滾湧出淚水來,正向自己的面龐滴落。

「驅惡?」辟邪問。

那人卻伸手一把捂住了他的嘴。偌大手掌正將他捂得窒息,令他瞬間又昏睡過去。

這場雨連綿了一夜,就算此處是高地也漸漸被雨水侵襲。葉菲莫為一早帶人出去向前方探視動靜,回來憂心忡忡地道:「今日若再不向前走,洪水就漫了白原河了。」

若白原河一時氾濫,眼前這條路就算騎馬也不能渡了。或是繞行,或是等水位下降,都要兩三天的工夫。蕭博跳將起來,招呼眾人啟程。而此去河邊還有不少路程,若按原先那樣的走法,必是趕不及的。

「和我共乘一匹馬吧。」庫倫將長刀背到身後,披上了斗篷,「捆結實了應是無妨。」

蕭博等三人均回首,見辟邪在雨中慘白到刺目的面龐──雖早就聽說他的手段,畢竟這四人也只是見他在對手毫無防備之下殺了赤胡。

咒咒上前試了試辟邪手腕和身上捆著的繩索,確定綁得嚴實了之後,將他一把托起來,舉到庫倫鞍前。

「那麼輕……說是武功高到駭人聽聞的地步,大概也是以訛傳訛罷了。」咒咒抱怨道。

「萬不可小視。」蕭博低聲對咒咒道,「庫倫兄弟的本事亦不在你之下,效力左屠耆王日久,結果在他面前未走得下一個回合,即被當作一般的士卒擊殺。若非他當真真氣走岔了,這次也就被他跑了,哪裡逮得住他。你膽敢小瞧他,我倒替你捏把汗。」

一時又有人上前,用鐵鍊將辟邪與庫倫兩人纏在一處鎖了。

「這鐵鍊沉重得很啊。」庫倫咋舌,對身前的辟邪道,「小王爺,你要知道,我恨你入骨,是因我兄弟死在你手裡。你為人硬氣,和我們大王一般重情重義,我卻是佩服的。今日你若能安穩老實地在我馬上坐著,回去之後,我也必不折磨你,如何?」

辟邪笑道:「你我現在都捆得粽子一般,如何能不安穩?」

「什麼是粽子?」庫倫問。

辟邪一怔,繼而大笑,瞬間傲然輝光四射:「若屈射人真有本事,你還有吃上的那一天,現今看來只得我細細講給你聽。」

庫倫冷笑道:「不必啦。回去自然有人讓你把知道的忙不迭地都講出來。」

此時雨勢稍住,天色在北方漸漸清朗,疾馳之際打在臉上的雨滴亦不是那麼密集疼痛。這般輕裝疾奔,也用了小半日才趕到白原河畔。天色已晚,眾人點了火把向白花花的水中看,見尚未沒過立碑,都是大喜。

蕭博四人聚攏商議,都覺得還是今夜渡了河方能安心。說話間之見庫倫瑟瑟發抖,不免奇怪。

「他身上實在冷得緊,一會兒就像被扔在了冰窟窿裡。」庫倫牙齒都在打架。

人們都是驚詫,向辟邪打量,卻見他蜷縮在裘衣中,在顛簸中早已昏睡,並無什麼異樣。

「我來吧。」葉菲莫為對庫倫道,「你這樣再浸透了水,怕是要病的。」蕭博與咒咒都點頭稱是,兩人便交換了馬匹。

前哨此時大聲招呼平安,看來白原河南北並無人跡,再無遭人偷襲之憂。

「你忍耐片刻。」蕭博將鐵鍊又纏在葉菲莫為與辟邪身上,拍拍葉菲莫為的肩膀,「過河。」

隨他一聲令下,先有百騎涉水過河,那河水已能沒過騎士的胸,馬匹只能是昂頭勉強在水面上呼吸。水流湍急,當真過河之後業已被河水向下游沖了里許,他們分散在北岸警戒,向蕭博等人晃動火把。

蕭博當先催馬踏入河中,待他漸行至最深處時,葉菲莫為也隨後在兩邊侍衛環護中躍入。河水漸漸淹過雙膝,辟邪打著顫,向葉菲莫為懷中靠攏,葉菲莫為只覺身上的暖氣轉瞬被抽走,更覺難熬,聽辟邪唇中不住透出紊亂的喘息,不免道:「小王爺,得罪了。待過了河,我們就生火宿營。」

勉強只剩肩膀還露在水面上時,突覺身下馬匹脫力,只掙扎著嘶鳴一聲,便側身倒了下去。他二人身上尚有鐵鍊環繞,十分沉重,也隨之拍入水中,頓時淹沒,不見人影。蕭博與身周侍衛都是大驚,又怕馬足亂踩傷到這二人,更是束手無策。

好在有水性不錯的勇士十來人,躍入水中摸索,良久仍不見二人蹤影。

「菲!菲!」咒咒先忍不住大聲叫喚起來,他水性不佳,只得策馬在南岸來回狂奔。

「在此處!」見下游半里處兩三個勇士協力從水面下托起葉菲莫為的頭來,向岸邊遊去。蕭博、庫倫等人旋即聚攏,只見葉菲莫為已然溺斃,身上依舊鐵鍊纏繞,卻不見了辟邪。

蕭博等人心涼如水,知道折了葉菲莫為不說,更是闖了大禍,令小顏王逃脫,一時渾身冷汗,望著河水發怔。

忽聽有人高叫:「有人往南折回去了。」

這群人方寸已失,聽得這句話,立時撥轉馬首,向南方追下去。

聽得他們馬蹄聲遠去,辟邪終能大膽浮出水面,脫了沉重的裘衣,放鬆了四肢,仰面浮於水上,任河水將他向下游帶去。

適才在水中急運真力切斷了馬匹頸骨,掉入水中時死死壓制住葉菲莫為,待從鐵鍊中逃脫時,幾乎已精疲力竭。在水面上透得一口氣後,還要潛回水中,用葉菲莫為腰間的長刀割斷手腕上的繩索。若非葉菲莫為水性一般,而自己因為肺經常年舊疾,專門從陳襄修習過呼吸運行之法,一呼一吸間較常人綿長許多,恐這次也是不能倖免。

他漂去兩里路程,正在煩惱如何能從這片草原脫身,卻見南岸邊孤單單一人一騎焦躁地在河中淺灘處涉水逡巡,往水面上不住搜尋。

辟邪隱入水中,悄悄遊近岸邊,待靠近那騎馬腹便從水中一躍而起,指尖已蓄真力,向那人眉心指去。

「我是李師。」那人卻搶先大叫起來。

辟邪硬生生止住攻勢,頓覺真力翻滾,氣血倒流,身子在半空已無力可傍,去勢雖猛,卻像被射落的鳥兒,一頭撞向李師。

李師張開長臂,將他一把抄住,放在鞍前,撥轉馬頭,向南奔去。

「不可。」辟邪急道,「屈射人正在南去,我們一樣的走法,終要遭遇。」

「就你的傷勢而言,早回大營一刻也是好的。哪裡經得起曲曲折折再多走路。」

辟邪心中煩厭,想到還要與他多費口舌,更是惱怒,一把奪過韁繩,轉而向東。「你什麼時候才能聽我的話。」他道,「我……」他說到此處,前幾日裡的折磨焦慮和苦痛突然被抽離了身體,眼前一片空白,手足俱廢般倒在李師胸膛上。

「辟邪!辟邪!」李師喚了幾聲,見他沒有回應,咬牙狠抽了一鞭,夾緊了馬腹,向東疾行。

走到中夜,雨已經完全停了,北方的天空星辰已現,周遭寂靜,只有這一騎孑然行走在星空之下。李師鬆了口氣,推了推辟邪,卻因為始終不見他有半點回應的聲息,開始惶然不安起來。

他尋了個緩坡之後的地界,將辟邪抱下馬平放於地,伸手試他脈象,果然真氣亂流般紊亂,想到辟邪往日雪峰般高絕的武功,此刻卻是虛弱不堪,心痛著急,熱淚迸出,心下一橫,手掌按於辟邪丹田之上,調動自己功力,要渡他真氣。

辟邪本在辛苦調息,這一路內力湧入果然是大有裨益,與黎燦、謝倫零所渡真氣不同,不消片刻便應和自己呼吸調息,徐徐向肺經疏導,到達鬱結之處,亦不似那二人的內力一般橫衝直撞,反令五臟六腑都暖洋洋舒適。辟邪因此催動得更急,不消片刻,已有餘力睜目,卻見李師面色蒼白,嘴唇轉瞬亦變得紫青,忙將他的真力發散,終有力氣伸出手來,握住李師的手腕。

「先這點就夠了。」辟邪道。

李師大喜,扶他坐起身來,笑道:「如何,可好些了?」

「算是救了我的性命。你剛才的內功心法,是師傅所授?」辟邪問道。

「正是的。」

辟邪長嘆一聲──此法並非「安隅六篇」,但各經絡運行之理卻有八九分相似。七寶太監遠赴塞外,萬般辛苦中仍找到一個人先授他至陽的內功底子,又教他按此運行之法不斷修習,並不遠萬里地打發到離都,難道就是為了要緊的時候為自己續命?七寶太監待自己師恩如山,從來都是密密維護,即便遠在塞外,仍不住籌謀。難怪招福、進寶怨懟師傅厚此薄彼,竟不是沒有道理。

「你穿上些暖和衣裳。」李師從馬背上取下包裹,從裡面抖出一件密密實實的黑絨斗篷,「我臨行之前,小順子叫我帶上的。」

辟邪心中稱意,將衣物舉在手中,不禁微笑:「他愈來愈喜歡這些溜須功夫了,如何是好?」

李師道:「小順子還要我告訴你這領斗篷是明珠姑娘在京城裡想著這邊就要入秋,怕是還要過冬,特地準備出來送到大營的。」

辟邪轉臉問他:「你怎知我在此?」

「我是撞上了大運才找到的。」李師道,「原是黎燦前幾日奔回大營,匆匆找了姜放一同去見了皇帝。說起你被困屈射王帳,不知是否走脫,一下子可好,皇帝便要派人直接去王帳救人,卻被姜放喝止,說整個大營裡都不曾有其他人知道你已出門日久,此番出使,事關北伐大局,極為機密,怎麼可以說去救人就去救人,弄得滿營皆知──姜放那傢伙平日裡看起來和你交情不錯,真到這個節骨眼上,卻又不著急了。倒是京城來的陳太醫,詳詳細細問了黎燦一遍你的病症模樣,十分憂慮,說再不尋你回來調養,只怕也無須屈射人對你動手了。我說,陳先生口中說的反噬、反噬的,究竟是什麼,怎就如此兇險。姜放一聽便急瘋了,想起我不是京營的人,大可以直接奔屈射王帳探聽消息。黎燦說也要去──王八蛋!最後那日出發的時候,卻遲遲不見他的蹤影,我才一個人出來的。說實在的也不知道屈射王帳在哪裡,正在草原上晃著,前日夜半,向東南方向望去,見紅光衝天,我就直奔那處去,雖然沒有見到你,但終歸知道有支人馬在活動,便跟了下去。」

「是嗎?」辟邪睨著他問。

李師道:「如何不是呢!可惜待我趕到,看起來是涼州的那支人馬卻已敗走。我只得遠遠跟著,才見一個人被捆得像只小雞似的,押了出來向北走。我以為他們能帶我往屈射王帳方向,卻不料正中的就是你。哈哈。」

辟邪笑道:「果然是碰運氣找到了我。昨夜可是你到我帳裡來張望嗎?」

李師道:「我倒是想潛入,實在是他們重重圍著,不能入內。」

那滴熱淚太過真實,連眼神都是熟悉的認真──辟邪悵然怔著。

「雖然是應了你向東走,但這般閒坐在此,很是不妥。」

李師站起身來,一把拽住辟邪的左臂,想拉他起身。辟邪被碰到斷臂,當時痛得眼前一黑,不禁咬牙笑道:「罷了,你是師傅找來對付我的剋星。」

李師這才發現他左臂依舊上著夾板,渾身青紫,倒抽了口冷氣,道:「還不僅僅是內傷,這般滿身是傷,如何是好?」

「這些都是小事。」辟邪道,「現今左屠耆王領兵要與苟麗忽的人馬會合偷襲行鑾,我須前往調動赤胡的兵馬衝擊苟麗忽留在努西阿河以北的大營。」

「哪裡是小事!」李師大叫了一聲,「救得了行鑾,救不了你自己。你快快和我回大營去。」

「噤聲、噤聲。」辟邪忙道,一邊將身上依舊潮濕的衣裳結束整齊,披上斗篷禦寒,一邊嘆氣,「這裡是不能久留了。這草原上的豺狼都要被你招來了。」

李師置若罔聞,喋喋不休道:「若是有人偷襲行鑾,豈不是直接回大營報信的好?」

「若大營格局不變,哪裡能輕易得手?所以不妨趁他們胡亂用兵,反直透沒有主心骨的苟麗忽大營。你怎麼了……」

李師抓耳撓腮道:「不知道你說的大營格局是什麼。皇帝率京營換個地方住,可算是大營格局嗎?」

「什麼?」辟邪的聲音有些發顫,「正在移動行鑾?我出門前大師哥就在物色地方,這個時候還沒有搬動?」

李師道:「已經搬過一次的。你出來快一個月了,哪裡知道皇帝行鑾裡死了多少人。京城裡的陳太醫也因此趕到大營,燒了不少了營帳和死屍,仍是不見人死得少些,所以要再搬得遠些,重新紮營。」

「如此定被阿納成了事了。」辟邪苦笑──難怪阿納如此確定中原大位即將空懸,原來已定計直截了當地奔著皇帝去。當真是阿納的脾氣──他輕輕扶著馬鞍,閉目沉吟。

「辟邪?」李師試探,「我們向哪裡去?」

「這就走。」辟邪抬起眼睛望著他,指著他馬上的鞍囊氈毯,「搬下來。」

「好。」李師道。他要減輕馬匹負重,倒是乾乾脆脆地答應了。

「你可有火石?」

「要那東西做什麼?」

「我覺得身上寒冷,需要點團火取暖。」

李師搖著手道:「那怎麼行,夜半這裡一點火星,就招來了匈奴人。」

辟邪笑道:「要的就是這個。」

饒是李師萬般不樂意,依舊被辟邪冰冷的眼神盯著,咕噥著點著了火。這堆火苗還是甚小,辟邪脫下身上的斗篷,想了想又交在了李師的手裡,從身上脫下袍子,擲到火中。

兩人牽馬藏身高處,遠眺那堆火燃盡。辟邪裹緊了斗篷問李師道:「剛才耗你內力,現下你覺得肺腑中可有不適?」

「那時覺得冰扎的難受,但現在卻好了很多。」

辟邪道:「那敢情好。」他笑了笑,「我需再用些你的真氣。」

他解開衣襟,授了幾句要緊的口訣,命李師自膻中呼應自己調息,未消片刻,果覺肺經中真氣充盈,只是舊傷之處依舊行氣艱澀,難以疏通。片刻之後,那些真力已令辟邪覺得胸臆鼓脹,洪水般衝擊得他身心欲裂。他拚力疏導,卻架不住李師是應了他的口訣輸導真氣與他,自身的損傷既小,真力湧入得更加迅猛。他不及哀求李師收手,只覺得胸口滾燙,一口鮮血先噴了出來。

李師立時駭然抽回手來,卻見他神色固然辛苦,卻沒有太多苦痛之色,想要喚他,卻聽他呼吸悠長規律,正是真力運行的要緊時刻,實不敢驚擾。而不遠處已然傳來奔馬之聲,當有輕騎三乘疾馳而來。

這是亦喜亦憂的事──李師慶倖竟不是大隊人馬趕來,原本速戰速決,依辟邪之計奪了馬匹即可;但不料這三人來得如此之早,而辟邪還正在運功的要緊關頭,以一己之力能不能戰下這三人也未可知。

兩難之下,他只得守在辟邪身邊,細看來敵情形再做計較。

| FindBook |

有 5 項符合

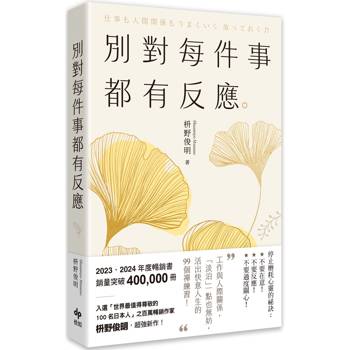

慶熹紀事(卷三):辟邪(上)的圖書 |

|

慶熹紀事(卷三):辟邪(上) 作者:紅豬俠 出版社:英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司 出版日期:2019-02-20 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 80 |

二手中文書 |

$ 238 |

小說/文學 |

$ 246 |

中文書 |

$ 246 |

武俠小說 |

$ 252 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:慶熹紀事(卷三):辟邪(上)

★榮獲「中國網絡小說好看榜」年度武俠權謀小說桂冠、「小說閱讀榜」年度最值得期待新作

★千萬讀者引頸期盼十六年!武俠迷一生必讀的宮廷權謀大作!

★鳳儀影業、湖南衛視聯手影視化!

比《慶餘年》更隱忍果決的權謀之術,

比《琅琊榜》更快意恩仇的家國情懷!

慶熹紀事 卷三 辟邪(上)

辟邪之後,誰識人心,誰敢弄權。

慶熹之外,誰見狂瀾,浩蕩悲嘆。

匈奴來犯,藩地謀反,四方崩亂,萬千陰謀席下,中原前途叵測。於他,卻是彈指即逝的良機……

北方征戰方休,南方戰亂又起。不得安歇的辟邪,又將如何面對……

屈射與中原之戰,終於走到了最後局面。在李師的援手下,辟邪逃脫出屈射人的監禁,並阻止了屈射裡外夾殺皇帝的策略。而密約聯手的賀里倫於敵後突襲,撼動了屈射大軍,讓中原獲得空前的大勝。戰亂之中,皇帝軍隊與阿納狹路相逢,萬般掙扎之下,辟邪終究還是對上了阿納,並親手砍下他的首級。荒野之上,辟邪終於再也忍耐不住,抱著阿納的頭顱痛哭失聲。

留在北方掃蕩屈射殘兵的辟邪,漸漸獲得草原上各部族的愛戴,但慈姜藥物中殘留下的毒性,也開始殘害他的身體。在南方,耐不住與倭寇消磨的杜閔,於得知朝廷北方大勝後,終於自立為王,興兵作亂。得知消息的辟邪匆匆趕回離都,卻沒想到,自己的真實身分已經被太后所發現……

作者簡介:

紅豬俠

女,來自上海,知名武俠作家。作品筆力非常,大氣磅礡,清冽古樸,環環相扣,邏輯嚴密,寥寥數筆即可牽動人心。擅長刻畫運籌帷幄、決斷深刻的人物,書寫波譎雲詭、佈局精妙、格局豁達的史詩傳奇故事。作品《慶熹紀事》先後在《今古傳奇• 武俠版》及各大網絡平臺連載,深受讀者歡迎,超高口碑令其成為古代權謀小說的經典之作。

代表作品有《慶熹紀事》、「神州鐵捕」系列、《梵音》等。

章節試閱

四十七、游雲謠

北方天際的盡頭已烏雲翻滾,天瞬間涼了下來,只怕冷雨就要侵襲而來。

蕭博在迎面的冷風中蹙眉,身體肥胖沉重的咒咒的抱怨聲已攪得他有些心煩了。這絕非他熟悉的差事,看這場面便知道他們的處境是有多麼尷尬。一行數百人,在週邊成密集的方陣,而正中的中原少年,正被鐵鍊纏住身體端坐馬上,方圓數丈之內未曾有一人靠近,四根鐵鍊的另一頭,正握在他們四大武士的手中。他們雖非均成身邊最尊貴的武士,卻仍然是屈指可數的高手,竟不料在此屈身成獄卒。他雖著急轉王帳,奈何那曾屠戮了百多屈射勇士的少年卻突然弱不禁風起來...

北方天際的盡頭已烏雲翻滾,天瞬間涼了下來,只怕冷雨就要侵襲而來。

蕭博在迎面的冷風中蹙眉,身體肥胖沉重的咒咒的抱怨聲已攪得他有些心煩了。這絕非他熟悉的差事,看這場面便知道他們的處境是有多麼尷尬。一行數百人,在週邊成密集的方陣,而正中的中原少年,正被鐵鍊纏住身體端坐馬上,方圓數丈之內未曾有一人靠近,四根鐵鍊的另一頭,正握在他們四大武士的手中。他們雖非均成身邊最尊貴的武士,卻仍然是屈指可數的高手,竟不料在此屈身成獄卒。他雖著急轉王帳,奈何那曾屠戮了百多屈射勇士的少年卻突然弱不禁風起來...

顯示全部內容

目錄

清象親王

薑放

吉祥

景儀

范樹安

李雙實

段時妃

洪失晝

進寶

辟邪

薑放

吉祥

景儀

范樹安

李雙實

段時妃

洪失晝

進寶

辟邪

|